黑格尔对苏格拉底的评价(黑格尔眼中的苏格拉底)

克尔凯郭尔对苏格拉底的理解,当然建立在他阅读柏拉图、色诺芬和阿里斯托芬的基础上,即那些最重要的希腊语文献。但这样的理解也在很大程度上脱胎于德国哲学家黑格尔的解释,克尔凯郭尔在《论反讽概念》中与黑格尔展开了持续的批判性对话。19世纪30年代晚期黑格尔的哲学在哥本哈根风靡一时,那时克尔凯郭尔还是个学生,正在写《论反讽概念》。我们在这一章将探讨黑格尔在克尔凯郭尔大学时代的首次亮相,然后透过黑格尔对苏格拉底的分析,讨论我们上次介绍过的一些相同主题,即苏格拉底反讽、回答之困境、命神等等。我们将看到黑格尔如何评价苏格拉底这个重要的历史角色,而克尔凯郭尔又由此受到了怎样的启发和影响。

黑格尔眼中的苏格拉底(上)

选自《克尔凯郭尔——丹麦黄金时代的苏格拉底》

01 概说黑格尔

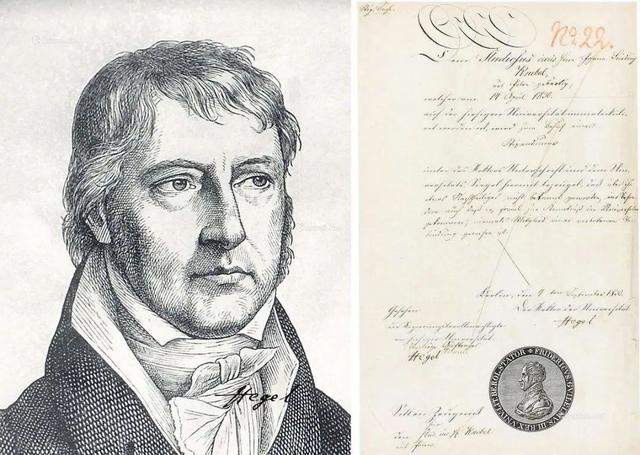

黑格尔

黑格尔1770年出生于斯图加特,是德国理念主义哲学传统的领军人物之一。他写下了关于许多不同主题的重要著作:《精神现象学》(Phenomenology of Spirit,1807),《小逻辑》(Science of Logic,1812-1816),《哲学百科全书》(Encyclopedia of the Philosophical Sciences, 1817)和《法哲学》(Philosophy of Right,1821)。黑格尔相继在几个重要的文化中心生活过,如图宾根、伯尔尼、法兰克福、耶拿、纽伦堡和海德堡,最终,他在皇家弗里德里希·威廉大学[译注:今洪堡大学]获得教授席位。他人生的最后十年在柏林度过,那是他的哲学取得巨大影响的地方。19世纪20年代,欧洲各地的学生都慕名来听他的讲座。

黑格尔于1831年11月14日去世,他的弟子们成立了一个协会,致力于出版完整的黑格尔作品集。他们相信,黑格尔的讲课是他思想的重要组成部分,然而这些讲稿在演讲厅外的传播并不广泛,因此他们决定,他们自己出版的黑格尔全集不仅要收录黑格尔生前出版过的著作,也要收录他最重要的四个讲座课程的讲稿。由于黑格尔本人没有留下完整的讲稿,这些自发的编辑者们承担起收集和整理学生笔记的任务,从中不断产生出新的文本,《宗教哲学讲演录》(Lectures on the Philosophy of Religion)、《美学讲演录》(Lectures on Aesthetics)、《历史哲学讲演录》(Lectures on the Philosophy of History)和《哲学史讲演录》(Lectures on the History of Philosophy)等陆续出版。这些著作克尔凯郭尔都有,《论反讽概念》直接引用了其中的三种。

02 黑格尔如何理解西方文化史中的苏格拉底

黑格尔对苏格拉底最详细的评价,出现在三卷本的《哲学史讲演录》的第一卷,此书在1833年至1836年间面世,由米什莱(Karl Ludwig Michelet)主编。我们将看一看黑格尔的分析如何与克尔凯郭尔在《论反讽概念》中对苏格拉底的理解相关。黑格尔在考察中使用了三种关于苏格拉底生平与教导的主要文献:柏拉图、色诺芬和阿里斯托芬——克尔凯郭尔在《论反讽概念》中分析苏格拉底反讽时,也使用了这三种文献。

黑格尔针对西方哲学和文化的发展,讲述了一个总括性的故事,但又总是让所讲的故事与他所处的时代挂钩。当时法国大 革命和拿破仑战争已经结束,学生们着迷于学习黑格尔描绘的历史上的各种势力,因为黑格尔的史学不仅启发他们理解历史上的一些特殊时期,也可以帮助他们理解自己所处时代方方面面的发展。

在讲座中,黑格尔将苏格拉底描绘成哲学与文化史中的所谓“精神转折点”(mental turning point)。苏格拉底之前的希腊哲人,即所谓的“前苏格拉底”哲人,关注的是理解自然世界的本质。他们在某种意义上是第一批自然科学家,试图不诉诸任何神圣的作用来解释世界。因此,他们首先关注自己身边的客观世界。相反,苏格拉底是第一个将焦点转向内在的人,他转向了人的思想领域。他相信,理解人们如何思考,比理解自然世界更优先,也更重要,因为为了“理解”自然世界,我们必须首先知道理解任何事物本身意味着什么。克尔凯郭尔关注苏格拉底思想与自然科学的这一不同,并在日记中讨论了这一点。

前苏格拉底时期哲学家泰勒斯

他是第一个提出“世界的本原是什么?”

并开启了哲学史的“本体论转向”的哲学家

黑格尔认为,苏格拉底的这一转向标志着一个革命性的观念, 不仅对希腊哲学如此,对整个历史也是如此。古希腊人依照各种历史悠久的习俗和传统生活,视之为神圣的约束。这是一个非常宽广的领域,黑格尔用德语Sittlichkeit 来描述它,该词通常译为“伦理” (ethics)或“伦理生活”(ethical life)。然而,黑格尔的这个词不仅仅指向一个民族如古希腊人所遵循的习俗式伦理,也指向包括宗教、律法、传统和既定的社交模式等在内的更宽广的领域。在黑格尔看来,古希腊人早就相信,这种习俗伦理的客观领域仿佛自然就是真实的;换言之,当他们依照传统和习俗行事时,并不是说那是某个特殊个体的主观意愿,而是说,那种传统和习俗本身就是真实的。这些传统和习俗是由神明立定,因此事实上是真实的。这就是今天所谓的自然法传统的开端,即,一些事情天然正确或天然错误的观念。

黑格尔还认为,伦理生活的传统概念可在索福克勒斯的悲剧《安提戈涅》(Antigone)中找到例证。在这部作品中,年轻女子安提戈涅与底比斯国王克瑞翁(Creon)之间爆发了冲突。安提戈涅的兄弟波吕涅克斯(Polyneices)在一场颠覆城邦的失败暴动中身亡。克瑞翁明令,反叛者的尸体不得下葬,要让它暴露在野兽和大自然面前。无论谁试图埋葬反叛者,抓到后都要判死刑。这在古希腊社会引起轩然大波,因为葬礼问题被人视为一件神圣的事情。

安提戈涅城外葬父

安提戈涅认为,克瑞翁的命令只是一个暴君的独断而堕落的意见而已。意见本身并非真理,只是暴君的个人观点。他作为国王颁布这条刑罚的事实并不能改变这一点。安提戈涅认为,有一条更高的律法,乃是神所准许的做法,此律法命令人以通常的、体面的葬礼埋葬死去的亲属。黑格尔在讲课中提到这部作品,安提戈涅在剧中把这种律法说成“神明们的永恒律法”(the eternal law of the gods)。在安提戈涅看来,葬礼仪式是她必须遵守的一个自然的、客观的事实,尽管从人类的律法来看她的行为非法。自然的律法是绝对的, 人类的律法则主观任意、反复无常。

黑格尔将这视为前苏格拉底时代的古希腊观点的一个例证。苏格拉底的思想革命带来了一个转换,从强调由永远正确的神明们赐下的外在、客观的领域,转向个体的内在领域。黑格尔解释说:“苏格拉底的原则是,人……必须通过自我来获得真理。”苏格拉底认为,人不应该盲目地接受习俗和传统的教导,而必须批判地探究,自己得出结论。

但是请注意,这不意味着主体碰巧想到的任何东西都真实有效。黑格尔相信,仍然有客观真理存在,但客观真理必须通过个体主体性的理性探究去达到、去认识。前苏格拉底时代的古希腊观点的问题在于,公认的习俗和传统领域在某种程度上是专横的。它不容人置疑,个人怎么看它完全无足轻重。安提戈涅认为,在世者必须给死去的亲属举办葬礼,这是绝对真理,克瑞翁或任何别的什么人怎么想无关紧要。这事本身就是真实的。

但是,在苏格拉底以及现代观点看来,每个个体都有权对真理给出自己的见解。这意味着承认个体拥有理性去认识和理解真理。因此,苏格拉底在古希腊世界所掀起并带来我们现代观念的革命性观点在于,主体是真理的一个构成要素。对古希腊人而言,这是一个全新的、令人振聋发聩的观点,最终让苏格拉底付出了生命的代价。

03 一个可以为之生、为之死的真理

克尔凯郭尔

主观真理的理念,对年轻的克尔凯郭尔非常有吸引力。1835年夏天,他来到哥本哈根以北的西兰岛北部(northern Zealand),在闲暇中拜访了这里的一些小镇和小村庄。在他的第一本简称为《日记AA》(Journal AA)的日记本里,他记下了这次短暂旅行留下的印象。对年轻学生克尔凯郭尔而言,这是一段重要的时期,因为那时他在学习方面似乎还没有取得什么特别迅速的进展。其中一个原因或许是,他仍然有点不确定人生的下一步要怎么走。他详细描述了他对人生方向的犹疑和彷徨。1835年8月1日,他在小渔村吉勒莱厄(Gilleleje)写道:

我真正需要搞清楚的是我要去做什么,而不是我必须知道什么……问题在于理解我的命运,明白上帝真正要我去做什么;这件事是去发现一个真理,一个对我而言的真理,去发现那个我愿意为之生且为之死的理念。

年轻的克尔凯郭尔在这里清楚地表明,他迫切需要发现那个主观的、个人的真理,就像他所说的,一个“对我而言的真理”。跟苏格拉底一样,他拒绝社会已经接受的客观真理。他继续说道:

如果我去发现一个所谓的客观真理,或者努力去搞通哲学家们的什么体系,那又有什么用呢……?如果我有能力制定一套关于国家的理论……而我自己不住在里面,只是让别人来看看,那又有什么用呢?

他在这里拒绝世界认可的客观知识,相信其中缺失了一些根基性的东西。就像苏格拉底那样,他相信必须从自己里面发现真理。

值得注意的是,克尔凯郭尔在说明客观真理时把基督信仰也包括其中。他写道:

有能力提出基督信仰的含义,解释许多孤立的事实,可如果这对我和我的人生没有更深的意义,又有什么用呢?

克尔凯郭尔的日记

他在这里认识到,基督信仰也可以被解释为某种外在的和向外的东西,成为诸多客观真理中的一项。神学学术领域,如教义学或教会史,可能已经落入这个窠臼。比如,某个教会大会所确定的东西的确是一个客观事实,但这个客观事实跟个体没有一点关系。再一次,克尔凯郭尔像苏格拉底那样,相信更深的真理不是客观真理, 而是在人里面的主观真理。

在这些日记段落里,克尔凯郭尔一直在描述自己的观点,然后, 他直接将讨论与苏格拉底联系起来。克尔凯郭尔和苏格拉底一样, 认为外在事物的知识与作为主体的人的知识无关。他写道:

一个人必须在认识任何事物之前,首先认识自己……只有当他已经内在地理解了自己,然后看见了摆在前面的道路,这时他的人生才能得到宁静和意义。

克尔凯郭尔宣称,一个人必须以怀疑或者“反讽”开始,以便最终摆脱它。他写道,“真正的知始于不知(苏格拉底)”(同上)。当个体以苏格拉底的方法撼动对传统真理的信念时,他就站到了认同自己的主观真理的立场上。因此,一个人必须从克尔凯郭尔所谓的“无知”立场出发,以便摆脱前半生抚育了他且与他形影不离的各种传统信念,从中得到解放。

许多年以后的1846年,克尔凯郭尔在《最后的非科学性的附言》里更深入地讨论了这种不同。在这本书的开头,他解释说,此书的“客观议题”是“关于基督信仰的真理”。这是关于基督教的客观真理,它可以由比如历史记录、文献等等决定。相反,还有主观的真理,它“关乎个体与基督信仰的关系”。对克尔凯郭尔而言,人与基督信仰的个人的、内在的、主观的关系,这个问题比所有可能确立的外在客观真理都更深刻,而且更重要。《附言》讨论了主观与客观之间根本的不同,这一讨论的起源是1835年克尔凯郭尔在吉勒莱厄的反思,这次反思与苏格拉底的思想革命紧密关联,即转离外在的习俗和传统,赋予内在和主观的东西以合法性。

04 黑格尔眼中的苏格拉底方法和反讽

黑格尔讨论了苏格拉底的方法,从中辨别出两个重要特点。第一步,苏格拉底会走到三教九流中间,进入他们的日常生活境况。接着,他挑起与他们的职业或兴趣有关的对话,设法将他们拖入一场讨论。然后,他试图让谈话者脱离与特殊个体境况有关的直接经验,转向普遍真理。黑格尔认为,这是一种从特殊到普遍的运动,构成了苏格拉底方法的首要元素。我们可以在《游叙弗伦》这篇对话中看到这种方法。游叙弗伦给苏格拉底举了几个虔敬的例子,然后苏格拉底问,所有这些特殊案例有什么共同点。他不想听关于虔敬的特殊案例,而想要查明虔敬本身的精髓和本质是什么。类似地,在其他对话中,苏格拉底对美和公义等等的案例也不感兴趣,而是对美和公义等等本身感兴趣。

苏格拉底方法的第二步,是制造预设的理念或定义与个体的现实经验之间的困惑,即普遍与特殊之间的某种冲突。苏格拉底隐含的目标是,展示对话者已经不加反思地接受了某些特定的东西为真实,并不曾仔细地加以探究。因此,苏格拉底指出对方观点中的矛盾,实际上是在号召个体回过头去批判地探究那些观念。关键之处在于,个体必须运用自己的理性,去检验一切被宣称为真的东西。

苏格拉底与游叙佛伦针对“虔敬”展开了对话

黑格尔还探究了苏格拉底的反讽,这对克尔凯郭尔非常重要。黑格尔解释说,苏格拉底一开始会让对话者基于普遍公认的对事物的理解,谈论一些话题。为了让别人这样做,苏格拉底假装自己对所讨论的东西一无所知,需要人指教。一旦别人开始阐述公认的观点,苏格拉底就可以大做文章,证明其内在的矛盾。苏格拉底相信,他能以这种方式帮助别人认识到他们自己的无知。

关于苏格拉底运用反讽,关键问题在于,当他说自己一无所知并且需要指教时,他是否就是这个意思呢?换言之,他这么说是反讽呢,还是说,苏格拉底的意思真是如此,因为他真的相信自己一无所知?人们也许会怀疑他关于自己一无所知的宣称,因为毕竟,在接下来发生的讨论进程中,他明显在智性上比谈话对手更胜一筹。他没完没了地给出些似乎颠覆既定事物或知识的例证,或者引用文本,比如荷马的文本,而这两方面都需要知识。至少,他似乎懂得种种辩论形式,因为他可以一针见血地指出推理中的缺陷。但是,黑格尔说:“可以说,苏格拉底的确一无所知,因为他没有完成关于一套哲学的系统化建构。”黑格尔在这里提到了回答之困境,或者说如下事实:《游叙弗伦》这类对话最后并没有得出任何肯定的结论。这似乎证明了苏格拉底的宣称,即他真的不知道任何事情。也许这表明苏格拉底的反讽并不在于他的宣称——毕竟他这么宣称是真的,而在于他假装相信对话者知道真理并且能教给他真理。

黑格尔指出,当我们用普遍术语,如真理、公义、美的时候,我们对它们的意思都有一些模糊的意识,因此我们可以借助语言,运用这些术语来彼此交流。但是,我们每个人对术语的意思又有不同的直觉,因此,为了更精准地确定其含意,就需要更深入地分析术语。

这就是苏格拉底的方法试图去做的事。凭借反讽手段,苏格拉底试图让对话者给出既定概念的具体含义,或者如黑格尔所言,让对话者把概念展开,使之不再模糊和抽象。

(未完待续……)

《黑格尔眼中的苏格拉底》(下篇)内容:

黑格尔如何解释苏格拉底的助产术

与“回答之困境”

黑格尔如何解释苏格拉底·善和智术师

黑格尔如何解释苏格拉底的命神

黑格尔如何分析苏格拉底的受审

▼

延伸阅读

克尔凯郭尔

——丹麦黄金时代的苏格拉底

[美]江思图 著 田王晋健 译

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com