中高能重离子碰撞研究背景 重离子碰撞实验首次观测到整体自旋排列现象

中国科学院近代物理研究所等参与的RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在重离子碰撞实验中观测到反应末态粒子的整体自旋排列现象。该成果为探究夸克胶子等离子体中的强相互作用提供了新的可能方向。1月18日,相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。

自然界存在四种已知的相互作用,而强相互作用是四种相互作用中最强的。在它的作用下,夸克和胶子组成质子、中子,进而形成了宇宙中的大部分可见物质。美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)通过将金原子核加速至接近光速并使其碰撞来产生高温高密度的核物质。在这种极端条件下,质子和中子“融化”成解禁闭的夸克胶子等离子体(QGP)。

由于大部分重离子碰撞事件不是对心碰撞,这使得碰撞产生的QGP系统高速旋转。科研人员可以通过测量特定末态粒子的自旋方向来探讨QGP涡流的相关性质。然而,探测器无法直接探测到粒子的自旋方向信息,科研人员巧妙地利用可衰变粒子的自旋与其衰变产物动量的关联,提取自旋方向信息。

通过分析RHIC上的STAR探测器采集的实验数据,科研人员分析了phi介子和K*0介子相对于碰撞系统角动量的自旋方向。phi介子和K*0介子存在三个可能的自旋方向,若无特殊的物理机制,粒子自旋处于每个方向的概率均相同。

测量结果表明,在现有统计下未能观测到K*0介子的整体自旋排列信号,而phi介子表现出显著的整体自旋排列信号。同时,phi介子的自旋排列信号随着碰撞能量的降低而增大,这意味着phi介子的自旋更倾向于一个特定的状态。这是在重离子碰撞实验中首次观测到的末态粒子的自旋排列现象。

传统的理论模型(例如在碰撞系统中引入涡流、磁场以及强子碎裂等因素)均无法解释此实验中观测到的phi介子的自旋排列现象。近期,理论物理学家通过在QGP中引入强相互作用的局部涨落,定性地解释了该现象。然而,这一理论需更多的实验结果进行验证。如果这一理论是正确的,那么前文提到的实验测量结果将帮助科学家探究强相互作用中的局部涨落有多强。该测量结果为探索QGP中的强相互作用机制提供了新的可能方向。

STAR国际合作实验组由来自14个国家、71个单位的700余位科研人员组成。该研究的物理分析工作由近代物理所、复旦大学、美国布鲁克海文国家实验室、美国肯特州立大学、美国伊利诺伊大学芝加哥分校的科研人员合作完成。近代物理所研究员Subhash Singha和副研究员孙旭分别为K*0介子和phi介子的整体自旋排列测量做出重要贡献。

图1.重离子碰撞中和K*0介子的自旋排列示意图(图源/nature)

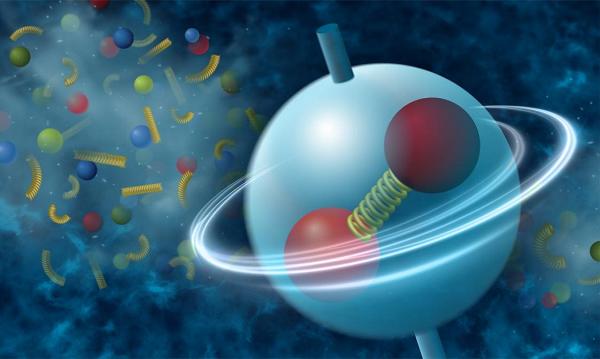

图2.夸克胶子等离子体中的phi介子(图源/美国布鲁克海文国家实验室)

来源:中国科学院近代物理研究所

本账号稿件默认开启微信“快捷转载”

转载请注明出处

其他渠道转载请联系 weibo@cashq.ac.cn

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com