大唐王朝由盛转衰的转折点(盛世的崩塌上市)

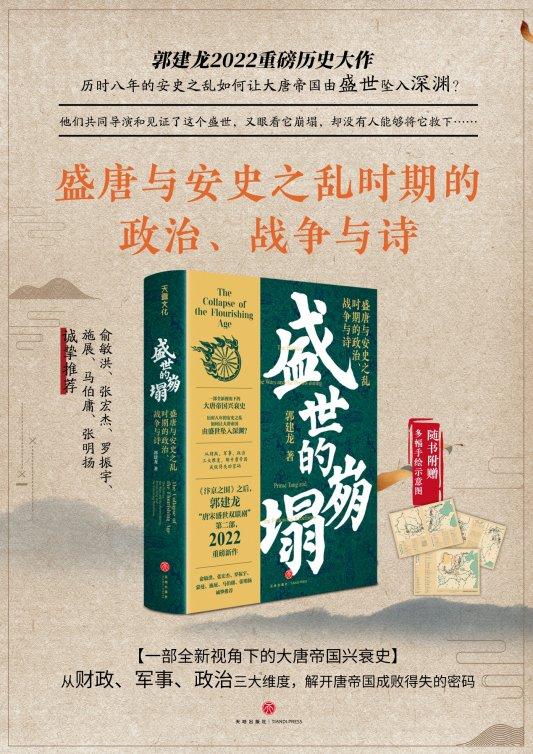

书名:盛世的崩塌:盛唐与安史之乱时期的政治、战争与诗

作者:郭建龙

出版社:天地出版社

出版品牌:天喜文化

出版时间:2022年7月

定 价:98.00元

鲁网8月24日讯秦汉唐明是中国封建王朝的巅峰,汉唐是其中对世界影响最大的两个王朝。汉朝开辟了丝绸之路,加强了西域与中原的联系;唐朝则是当时世界上最强大的国家,长安也是世界上最大的都城,所以敞开国门迎接各方前来经商学习,互通有无,加上唐朝在西域设置都护府,正式打通丝绸之路,唐朝与世界的交流盛况更是史无前例,以至时至今日海外还有“唐人”之称。唐朝也成为我国古代最为开放、强大的朝代之一。

而这样一个强大的帝国并没有人们想象中的繁盛长久,渔阳鼙鼓声起,这座多少人苦心经营方得建成的华美大厦竟在旦夕之间倾颓。那么,唐朝如何得成如此盛世?历时八年的安史之乱如何让大唐帝国由盛世坠入深渊?一手缔造盛世又亲睹它毁灭的玄宗在其中扮演了何种角色?这场大叛乱的余波对唐朝造成了哪些影响?对于这些问题,不论史家还是普通读者,多多少少都有些自己的解读。但学术著作未免艰涩,普通人的理解也未必全面,有没有什么书能做到既严谨又不至于太过晦涩难懂呢?

近日,由天喜文化出品、天地出版社出版的《盛世的崩塌:盛唐与安史之乱时期的政治、战争与诗》中,作者郭建龙就从财政、军事、政治三大维度,为读者详解了盛唐背后致命的顽疾是如何将唐帝国拖向深渊的。

郭建龙2022重磅新作,“唐宋盛世双联剧”第二部

作者郭建龙是一位自由作家、社会观察家,曾任《21世纪经济报道》记者,多年来对中国古代史和世界近代史有着深入的研究。他最为人称道的作品是“帝国密码三部曲”系列(《中央帝国的财政密码》《中央帝国的哲学密码》《中央帝国的军事密码》)以及《汴京之围》。《汴京之围》集中写了北宋最后几年,特别是最后一年的情况,探讨了北宋亡国的原因。该书上市后反响强烈,成为宋史爱好者的口碑好书。其后郭建龙计划写作了这本《盛世的崩塌》,探究唐代的开元盛世以及之后的安史之乱。对于此书,作者在《后记》中称“《盛世的崩塌》与另一本书《汴京之围》构成了一组‘唐宋盛世双联剧’。这两部书记载了中国历史上两个绚烂的朝代,唐代是因为它的武功,而宋代则是因为它的文治。”

作为一本以叙事笔法书写的历史普及读物,《盛世的崩塌》延续郭建龙写史的一贯风格,依托《新唐书》《旧唐书》《资治通鉴》《隋书》《读史方舆纪要》《全唐文》等大量典籍,从唐朝一系列制度设计的缺陷开始讲起,对安史之乱前后唐帝国内部复杂的社会经济危机、中央与地方的关系,以及唐朝外部军事政权的变化进行了深入考察,试图追溯唐朝伟大的盛世如何一步步建立,又是如何迅速崩溃的,探究大厦将倾的历史背景下皇帝、贤相、武将、聚敛集团,以及在洪流中挣扎、沉浮不定的文人们的不同选择和结局。既有冷静克制的文笔,又不失历史的可靠性,令本书的史学价值与文学性完美结合。

追溯安史之乱完整历史细节,全景呈现这段历史的真实百态

郭建龙将这部书分为《盛世》和《崩塌》两大部分,在《盛世》中,他细致讲述了唐朝如何一步步走向极盛,在此过程中,于政治、经济、军事等方面有哪些得与失;而《崩塌》则是讲述大唐盛世自渔阳鼙鼓响起轰然崩塌,到终于平叛成功、重塑统治,这期间主要是军事方面,唐军和叛军的得失。

任何写作都需要足够的资料。唐代处于印刷术的早期,书籍的印刷尚未完全普及,并且唐人的记载更具传奇性,缺乏史实依据和可信度。为此,郭建龙在写作前做出了很多努力,在参考相关正史之外,又深入挖掘唐人的诗文笔记,自其中抽取他们对开元盛世和安史之乱的详细记载和自身经历、感悟,尽力补足正史记载的不足。书中从政治、经济、军事、文化等多方面进行全面的考察,所记载的人物除皇帝、宰相、高官、武将之外,还有文人,主要是诗人,如李白、杜甫、王维、高适等——他们在历史洪流中挣扎、沉浮不定,不只是盛世的注脚,更是这个时代参与者的缩影。通过展现这些人所面临的境遇和最终的抉择,让读者体会当年乱局亲历人的生活和经历,从而对盛世的崩塌有更具体的认识和更深刻的触动。

把脉帝国系统性痼疾,探寻大唐之变背后深层成因

唐朝在血的开局中历经几代帝王努力,到了玄宗朝,终于迎来了开元盛世,然而仅仅十数年,又是在玄宗这位盛世的缔造者见证下崩塌。其中的原因固然有玄宗个人的缺陷和决策失误,但唐朝自开国以来的隐疾——恶性党争、财政危机、土地问题、兵制改革、军事痼疾,中央政府与地方割据势力、君臣百姓各种矛盾激化……这些问题才是唐朝盛世堕入深渊的根本原因。书中,郭建龙老师一一探究唐朝的这些问题,并结合多方考证和研究,给出自己的分析和评价。

例如,书中《楔子》即以“盛世毁于战争”为题,点出了盛世背后的一片浓重阴影:大唐的边患问题。《楔子》中写到安史之乱中也非常有名的将军高仙芝的“代表作”——攻伐小勃律。这场征讨的缘起还是唐朝与吐蕃在边境的拉锯争夺,为了方便进攻唐朝,吐蕃以和亲取得了借道小勃律的权利,而高仙芝历经艰险,俘虏小勃律国王。这次远征是成功的,从难度上来说,自北方翻越冰川攻伐一个国家几乎是古代远征的极限,而它的目标也达到了:占领小勃律,阻断吐蕃自唐朝西方进攻的道路。高仙芝也因为这次武功获得了唐玄宗极为丰厚的赏赐,并被封为安西四镇节度使,于是他表现出了更强烈的野心和贪婪,又对中亚地区的石国发动了战争,生擒了石国国王并获得大量财富。但是,石国王子逃走了,联合了阿拉伯帝国攻打唐军。高仙芝率领三万人与阿拉伯帝国军队在怛罗斯遭遇,展开一场大战,而这一战唐军几乎全军覆没。有一些意见认为怛罗斯之战决定了两国的国运,唐朝自此一蹶不振,这倒是夸大了这场战争的重要性。但对于唐朝来说,当皇帝决定用武力炫耀盛世时,就决定了边将将会掌握越来越多的权力,而他们为了权力发动的越来越多的战争也会渐渐拖垮政府的财政,盛世也就慢慢被腐蚀、侵害,华美外表之下尽是虫洞。安史之乱便是推倒盛世的最后一个助力,即使没有这场巨变,玄宗留下的政治隐患也会导演出别的乱局。对此,书中有着更多详尽的解读。

一部视角新颖、观照全面的大唐盛世崩塌史

唐朝的开元盛世何以诞生?唐朝的财政系统有着何种隐患?玄宗为何改年为载,为何要以武功炫耀盛世?节度使为何会出现,它有什么作用又有哪些弊端?……这些问题都可以从书中一一找到答案。在下半部分《崩塌》中,郭建龙着重从军事上分析了唐军与叛军的攻守之道。太原守卫战、河阳之战、血战睢阳中一场场大小战役的得失和将领们的精彩表现都有详尽分析。

例如李光弼在太原的守备。常人皆以为应当在叛军来临前抓紧时间加高城墙,等待援军,但李光弼认为,太原城的城墙有四十里长,要统一修缮太过困难,且在战斗还没开始时,就搞得士兵和民工疲惫不堪是不可取的。他选择了动用人力、物力更少的方法:在太原城外深挖护城河,挖出的河泥带回城内做成砖。然后在叛军攻打时,先以护城河抵挡,并在攻势中观察哪里的城墙更为薄弱,用砖块对损坏处进行快速修理。这种动态的修理,更为高效也更有针对性。李光弼本人也擅长发挥每个士兵的优势,他善用从士兵中发掘出的技术人才,开展地道战、制作大炮(当时的大炮是发射石子的),与叛军斗智斗勇月余时间,成功守住了这座唐军与叛军都认为守不住的太原城,为唐军争取了反攻机会。有了这些精彩的讲解,也让历史人物的形象更加鲜活起来。

除了以上举到的军事方面的例子,书中还有更多关于盛唐政治和经济方面的得失解读,比如贤相集团与聚敛集团执政方面各自的不同,玄宗为什么最后倒向了聚敛集团,安禄山的起兵与唐朝的内斗传统又有什么样的关系,承袭北魏和隋朝的复杂的财税系统如何影响唐朝兵制和对外政策……其中郭建龙的一句话极为深刻:“唐朝的问题可以总结为三大类:没有底线的内斗,不断挤压中央政府财政空间的北部边患,以及混乱不堪的财政系统。”他围绕着这些问题详尽地剖析了大唐盛衰之变的种种前因后果,让一个个生动的历史人物真实且清晰地走到读者面前,全面展现了这个强盛、繁荣的王朝的政治、战争与诗。(本网记者)

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com