十二经脉的表里关系 十二皮部与十二经脉有关系吗

(一)外胚层分化与“肺朝百脉”

发育发生学上皮肤神经同源性,同具呼吸神经双重功能,胚胎在背--腹轴性发育过程中形成的皮肤都具有呼吸功能,这就是低等动物皮肤都具呼吸功能的现象;随着胚体前—后轴性发生,外胚层从原肠前后端向内内旋发育,在原肠前后端形成具有呼吸功能的组织器官,这就是原口动物和后口动物现象。

高等脊椎动物胚胎发育初期,外胚层首先分化发育,胚盘期上隆形成凹槽将外胚层包裹在凹槽内,闭合后形成脊髓腔脊髓腔内的外胚层细胞发育为中枢神经;脊髓腔两侧的神经嵴细胞随胚体内卷向体腔内迁移,分布于原肠位置形成副交感神经,分布于体腔内组织器官形成交感神经,并出现专门内脏呼吸器官,皮毛的呼吸功能逐渐退化;但是这一高级呼吸结构发育是重演低等动物的发育发生机制而形成的,都是外胚层皮肤神经同源异构体。

人体呼吸器官的发育发生也是重演上述机制发育而成,自然也是原始动物外胚层皮肤神经同源异构体,也就是人体呼吸器官发育过程也重演“肺-皮肤-大肠”机制,中间体是“皮毛”就是远端轴性发育结构,“肺”“大肠”是近端轴性发育结构,发育出的经脉存在着发育发生机制层面的联系。《素问·经脉别论》中具体讲述了上述机理:“脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。毛脉合精,行气于府。府精神明,留于四藏,气归于权衡。权衡以平,气口成寸,以决死生”。

图2-1-1 下丘脑-垂体系统结构示意图

(三)内分泌与皮肤衍生物

高等动物因为皮肤呼吸功能退化,外胚层出现神经内分泌同源性,随着神经系统在皮肤部位的高度分化,内分泌激素也随之到达皮肤部位,引发皮肤结构发育出各种衍生物,包括发、毛、鳞、羽、甲、蹄、角、爪、丝、皮脂腺、汗腺等等,,由于是皮肤演化而来的,所以叫“皮肤的衍生物”。皮肤衍生物的种类很多,按其来源不同,可分为以下3类:

1. 表皮衍生物

由表皮演化形成。由于表皮与外界环境直接接触,而环境又在不断变化,故表皮衍生物的种类多样,功能也各不相同。在鱼类的表皮中形成的许多单细胞腺,能分泌粘液,用于润滑身体,减少游泳时水的阻力。两栖动物营水陆两栖生活,表皮中有单细胞腺和多细胞腺。

其中多细胞腺又分为两种:一为粘液腺(如青蛙)分泌粘液,湿润皮肤,协助呼吸;二为浆液腺(如蟾蜍),分泌毒性浆液,有保护作用。随着脊椎动物从水生向陆生的过渡,表皮衍生物种类逐渐增多且较复杂。爬行动物为真正的陆生脊椎动物。它的表皮细胞角化为角质鳞片,可防止陆地生活时水分的丧失。鸟类的羽毛、角质喙、角质鳞、爪、距以及尾脂腺等多种表皮衍生物适应空中飞翔、取食等活动。而哺乳动物是最高等的陆生动物,适应环境的能力更强,其表皮衍生物种类更多,主要包括由表皮产生的角质结构,如毛、爪、甲、蹄、角质角(犀牛角,毛的特化产物)等以及各种皮肤腺。

2. 真皮衍生物

由真皮演化形成。这类皮肤衍生物由于位于真皮深层,因而较为简单,种类也少得多。如鱼类的硬鳞和骨鳞,是由真皮演化形成的鳞片,终生不更替,可保护鱼体免受损伤。再如长成的鹿角为骨质角,较坚硬,主要用于对付敌害的侵袭或作为雄鹿间争夺配偶的武器。此外,爬行动物鳖的骨板也属于此类。

3. 表皮真皮复合衍生物

还有一种皮肤衍生物是由表皮和真皮共同演化形成的复合衍生物。这种衍生物结构复杂。如鲨鱼的楯鳞是由表皮细胞分泌的釉质和真皮衍化的基质以及板上的齿质结合形成的结构。由于鲨鱼的骨胳为软骨胳,外被这种较厚硬的楯鳞,对身体无疑具有很强的保护作用,可使身体不受外来的损伤。爬行动物龟类的龟甲也是由表皮形成的角质鳞板和由真皮形成骨板结合成的复合衍生物,它形成一个坚硬的保护罩,以此来保护内脏器官以及自身生存。此外,哺乳动物的牙齿与鲨鱼的楯鳞是同源器官,也属于这种衍生物。

哺乳动物中有相当种类的动物的角是由骨心和皮肤或角鞘构成,如牛科动物所特有的洞角、叉角羚所特有的叉角羚角、长颈鹿所特有的长颈鹿角等。

总之,皮肤在演化的过程中,表皮的变化主要是角化程度不断地增高,以适应干燥的陆生环境。在表皮衍生物中,由角质鳞演变成毛,以保持体温适应温度多变的陆生环境;而腺体的变化则是由水生的单细胞腺演变为陆生的多细胞腺,功能也由湿润体表变为滋润皮肤和毛发、调节体温和哺育幼儿等。

第二章 皮毛呼吸退化与体温变化

一、呼吸结构演变与体温调节

原始动物皮肤呼吸功能即可以进行呼吸交换,又可以通过呼吸散发身体中的多余热量;随着皮肤呼吸功能逐渐退化,就需要新相应的散热结构。

早期原始动物的皮表呼吸和神经感觉是同源异构;到两胚层动物发生出现领细胞分布于体表,担负体表的呼吸功能;到原始三胚层动物海绵动物体表发生细胞膜呼吸结构,这是动物体表演化的第一阶段,是动物体表的最原始阶段,展现出体表呼吸和神经感觉同源结构机制,这一机制形成的皮肤受到外界影响很大,呈现变温状态,也就叫做变温动物。

变温动物又称冷血动物,是除了哺乳类和鸟类的动物,地球上的动物大部分都是变温动物。变温动物并不是需要寒冷,只是因为动物的体内没有自身调节体温的机制,仅能靠自身行为来调节体热的散发或从外界环境中吸收热量来提高自身的体温。当外界环境的温度升高时,动物的代谢率随之升高,体温也逐渐上升,它们便被动地离开不利的环境;当外界环境的温度降低时,动物的代谢率也随之降低,体温也逐渐下降。所以它们或是移向日光下取暖来提高体温,或是钻进地下、洞穴中进行冬眠,或是游向温暖水域,或是进行夏眠。

一般来说,恒温动物都能控制身体所产生的内热,从而能控制并调整自身的体温。当环境发生变化时,恒温动物能一直保持着体内温度不变。人类也属于恒温动物的一种,人类的恒定温度以37摄氏度为正常。恒温动物为了能保持体温的恒定性,在自然选择和选择自然中进化出多种与之生存环境相适应的功能组织,例如羽毛、毛皮和汗腺等。毛发和羽毛都可以在寒冷的冬季里起到保暖的作用;另外,在炎热的夏天,动物的汗腺可以分泌汗液,能使动物体内的热量得以及时散发,以保持动物身体温度的正常。由于恒温动物能一直保持着体温的恒定性,所以,它们的活动范围就更为广阔,不会受到大自然常规性的环境和气候变化所影响,能更加自如地在不同的环境中生存。因此,从变温机制和恒温机制分析也可以判断动物系统进化的高低程度。

恒温机制是脊椎动物神经系统高度复杂演化的结果,神经系统的演化引发呼吸系统的演化,皮肤结构发生异化导致的,这一过程是渐变的,鱼类,两栖类,爬行类还没有演化成功,鸟类和哺乳类时才出现恒温机制,也就是神经系统体温调节中枢出现才能呈现恒温状态。

(一)体温的气囊调节

鸟类体表结构逐渐演化成羽毛结构,体表具有很强的保温作用,而呼吸结构演化发育出很多的气囊结构,当鸟类处在超越中性温度区上限的环境温度时,其代谢产热率则随环境温度升高而增加,此时的体温会随环境温度上升而升高;这时中枢神经系统就发挥调节作用,即会抑制产热,加快血液循环与呼吸频率以增强水分蒸发达到散热目的。有些鸟类会蓬松羽毛,加强排泄尿液、溅水等行为来降低体温。以避免体温过度升高并保持体温相对稳定。

(二)体温的循环调节

有些鸟类还具有特殊的调温方式。生活在寒冷气候条件下的水鸟,如企鹤、海鸥等的脚能在冰水中行运自如而不冻僵,原来这些鸟类脚部的动脉与静脉是并行排列的,且紧密靠拢,构成一个逆流热交换系统,所以这类鸟的体温具一定梯度,即脚端部的温度接近水温,体部的温度仍维持正常。这就是由血管运动而造成的逆流热交换。

(三)体温的汗腺调节

鸟类皮质腺只局限在尾部,而到哺乳类皮脂腺非常发达,根据神经皮肤同源结构分析,皮脂腺的发达也说明哺乳类神经演化的发达度。汗腺是皮肤附属器的一种,是由腺体及导管两部分组成的。手掌的汗腺和腋窝的汗腺在结构和功能上都不相同,分属于小汗腺和大汗腺。由于神经系统与皮肤同源结构,汗腺的出现说明神经系统已经演化到外周的皮肤结构,出现了外部内分泌腺,这种神经皮肤同源结构出现的内分泌腺体,更加便利的控制体液的变化,也控制了体温,也就是真正体温调节中枢的出现。

(四)体温的中枢调节

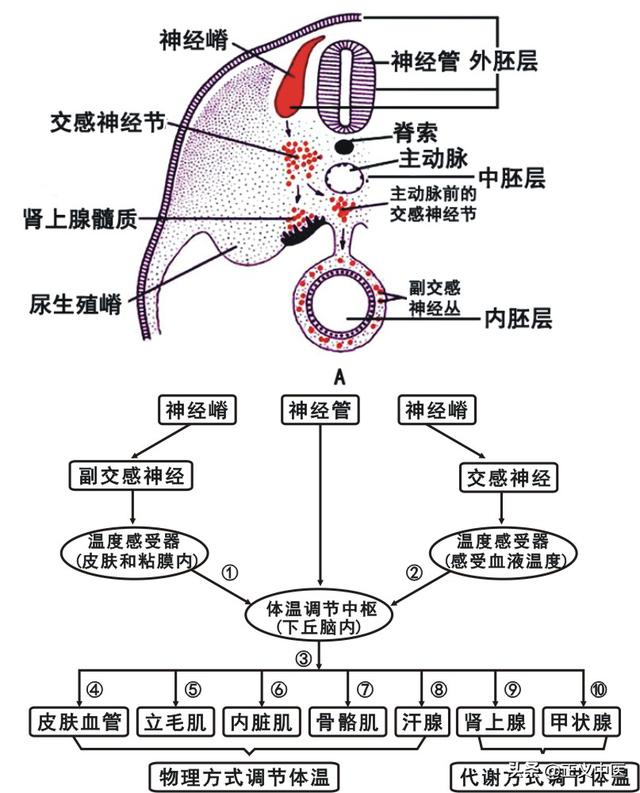

哺乳类神经皮肤同源结构演化出的这种机制在演化史上是很大的进步,鸟类具备了神经散热中心,而无产热中心,到哺乳类的体温调节中心出现了散热中心和产热中心两种神经调节,两种调节完成了内外热量的调节耦合,使动物界能量耗散得到更为完善的自控能力,大大减小了对环境的依赖性。(见图2-2-1)

图2-2-1 体温调节中心结构示意图

二、呼吸结构与循环模式转化

原始动物皮肤呼吸功能是与原肠吸收的食物流交换能量一种方式,也就是高等动物气血交换模式的原始雏形结构,随着消化系统的不断演化,动物系统从组织间隙体液循环演变为脉管体液循环结构,出现真正的气血交换机制;气血交换模式的出现也就意味着呼吸结构和循环结构的同步共构发育发生过程,动物从无脉管循环到开管式循环,再从开管式循环到闭管式循的演化发育过程,也是呼吸结构演化发育的过程,因此,从动物发育发生学机制看,两种血液循环方式也可以称为两种呼吸循环通路。

开管式循环:血液不是始终在心脏和血管中流动,还流到组织间隙间的循环方式。如软体动物体内真体腔与假体腔并存,且假体腔更广泛地存在于器官组织的间隙,其中充满血液,被称为血窦。由于血窦的存在,大多数软体动物为开管式循环系统,与其运动缓慢有一定的关系。开管式循环系统包括心脏(心室,心耳),血窦,动脉和静脉。血液循环的途径为:心耳-心室-动脉-血窦-静脉-心耳。

但是软体动物中头足类十腕目为闭管式循环系统,其运动也更加敏捷迅速。头足纲的一般行动方式是利用喷射动力,充满氧气的水被吸入外套膜中的腮之后,肌肉收缩使空间减少,导致水从漏斗喷出,通常是背对着水喷出,并且能够用漏斗控制方向。这种呼吸运动共构现象说明头足类软体动物的呼吸肌比其他软体动物门高级,因此才出现了闭管式循环。

闭管式循环:血液始终在心脏和血管中流动的循环方式。呈现三个演化阶段:单循环闭管。不完全双循环闭管,完全双循环闭管。

单循环:鱼类心脏-心房-心室,血液在全身循环一周经心脏一次,循环效率低。

不完全的双循环:两栖爬行类心脏结构为二心房一心室,血液在体循环和肺皮循环时经过心脏二次,但因一心室,由体循环流回心脏的缺氧血和由肺皮循化流回心脏的富氧血未完全分开。

完全的双循环:

鸟类和哺乳类的心脏二心房二心室,血液在全身循环一周经心脏二次,由体循环流回心脏的缺氧血和由肺皮循化流回心脏的富氧血完全分开,血液循环效率高。

将高等动物三种闭管式循环与呼吸结构演化比较,就会发现随着闭管式循环的演化,呼吸结构逐渐从外向里发育,鱼类呼吸腮分布于头部体表两侧;两栖类青蛙重复鱼类到两栖类的演化过程,一生经历从腮到肺的过程;鸟类出现双重呼吸结构,气囊结构开口于外;到哺乳类才出现完善的内脏呼吸系统结构。

三、体温调节与胚胎发育模式

从上述皮肤呼吸功能退化和神经系统演变,呼吸结构演变与循环系统演变过程,我们看到动物皮毛-呼吸-神经-循环呈现同步共构的联系过程,而这些生理现象背后真正的发育发生机理是什么?知道了上述现象发育发生机制才能真正明白现象背后的机制本质。

(一)交感,副交感神经发生发育

外胚层皮肤同源性是已经被证实的胚胎发育机制,原始动物的皮毛具有呼吸神经双重功能,发育出皮肤呼吸结构和不同的神经结构;随着动物系统演化,皮肤呼吸功能慢慢退化,而被内分泌所替代,原始皮肤结构也随之发生细胞,组织,器官的演变过程,而神经系统也随着内分泌分布发育延伸到皮肤组织器官。

外胚层发育出现神经内分泌机制之后,外胚层细胞从胚体背部向腹侧迁移,首先迁移到下胚层耦合,就是两胚层动物的原肠结构的神经发育机制。

到三胚层动物外胚层细胞依此向中胚层,内胚层内迁耦合,开始三胚层动物中胚层,内胚层的组织器官的分化,迁移到皮肤和内胚层的神经细胞形成副交感神经的原始结构,迁移到中胚层部位的神经细胞形成交感神经的原始结构;两种神经功能的不同使得原始三胚层动物就具备了神经体温调节能力和神经呼吸调节能力。

随着动物体腔结构的逐渐完善,高级三胚层动物出现了脊髓腔,原肠腔,体腔结构,首先胚体上隆凹陷将背侧中轴线附近的外胚层细胞包裹入凹槽中形成中枢神经,两侧的外胚层细胞形成神经嵴,神经嵴细胞内迁到中胚层形成真正的交感神经,内迁到皮肤和原肠位置,形成真正的副交感神经。

(二)体温调节中心的发育发生

因为两种神经分布到不同的组织系统位置,产生了神经调节不同的功能,对于组织结构的神经调节直接影响到体温的变化,交感神经的主要功能使瞳孔散大,心跳加快,皮肤及内脏血管收缩,冠状动脉扩张,血压上升,小支气管舒张,胃肠蠕动减弱,膀胱壁肌肉松弛,唾液分泌黏稠,汗腺分泌汗液、立毛肌收缩等。副交感神经系统的作用与交感神经作用相反,它虽不如交感神经系统具有明显的一致性,但也有相当关系。它的纤维不分布于四肢,汗腺竖直肌、肾上腺髓质、肾等不具有副交感神经分布处,副交感神经系统可保持身体在安静状态下的生理平衡,其作用有四个方面:①增进胃肠的活动,消化腺的分泌,促进大小便的排出,保持身体的能量。②瞳孔缩小以减少刺激,促进肝糖原的生成,以储蓄能源。③心跳减慢,血压降低,支气管缩小,以节省不必要的消耗④协助生殖活动,如使生殖血管扩张,性器官分泌液增加。

这就需要一种双向调平功能,防止机体温差过大对机体的损伤,于是在神经最核心的位置就出现了体温调节中心。调节体温的主要中枢在下丘脑:视交叉后方的下丘脑较靠前侧的区域主要是促进散热,较靠后侧的区域主要是促进产热,这两个区域之间保持着交互抑制的关系,使体温维持相对恒定。

体温调节中枢的出现使得外胚层分化发育到达了对内胚层,中胚层组织器官的高度调控能力,这种高级的体温调节机制只有到鸟类之上的高等脊椎动物才基本完成。(见图2-2-2)

图2-2-2 体温调节中心发生机理示意图

第三章 中医十二皮部机制原理

一、皮肤发生与“皮有分部”

关于皮肤现代医学这样认识,皮肤指身体表面包在肌肉外面的组织,是人体最大的器官,主要承担着保护身体、排汗、感觉冷热和压力等功能。皮肤覆盖全身,它使体内各种组织和器官免受物理性、机械性、化学性和病原微生物性的侵袭。人和高等动物的皮肤由表皮、真皮(中胚层)、皮下组织三层组成。(见图2-3-1)

图2-3-1 皮肤结构示意图

(一)表皮

表皮是皮肤最外面的一层,平均厚度为0.2毫米,根据细胞的不同发展阶段和形态特点,由外向内可分为5层。

1. 角质层:由数层角化细胞组成,含有角蛋白。它能抵抗摩擦,防止体液外渗和化学物质内侵。角蛋白吸水力较强,一般含水量不低于10%,以维持皮肤的柔润,如低于此值,皮肤则干燥,出现鳞屑或皲裂。由于部位不同,其厚度差异甚大,如眼睑、包皮、额部、腹部、肘窝等部位较薄,掌、跖部位最厚。角质层的细胞无细胞核,若有核残存,称为角化不全。

2. 透明层:由2~3层核已死亡的扁平透明细胞组成,含有角母蛋白。能防止水分、电解质、化学物质的通过,故又称屏障带。此层于掌、跖部位最明显。

3. 颗粒层:由2~4层扁平梭形细胞组成,含有大量嗜碱性透明角质颗粒。颗粒层里的扁平梭形细胞层数增多时,称为粒层肥厚,并常伴有角化过度。颗粒层消失,常伴有角化不全。

4. 棘细胞层:由4~8层多角形的棘细胞组成,由下向上渐趋扁平,细胞间借桥粒互相连接,形成所谓细胞间桥。

5. 基底层:又称生发层,由一层排列呈栅状的圆柱细胞组成。此层细胞不断分裂(经常有3%~5%的细胞进行分裂),逐渐向上推移、角化、变形,形成表皮其他各层,最后角化脱落。基底细胞分裂后至脱落的时间,一般认为是28日,称为更替时间,其中自基底细胞分裂后到颗粒层最上层为14日,形成角质层到最后脱落为14日。基底细胞间夹杂一种来源于神经嵴的黑色素细胞(又称树枝状细胞),占整个基底细胞的4%~10%,能产生黑色素(色素颗粒),决定着皮肤颜色的深浅。

(二)真皮

来源于中胚叶,由纤维、基质、细胞构成。接近于表皮之真皮乳头称为乳头层,又称真皮浅层;其下称为网状层,又称真皮深层,两者无严格界限。

纤维:有胶原纤维、弹力纤维、网状纤维三种。

1. 胶原纤维:为真皮的主要成分,约占95%,集合组成束状。在乳头层纤维束较细,排列紧密,走行方向不一,亦不互相交织。

2. 弹力纤维:在网状层下部较多,多盘绕在胶原纤维束下及皮肤附属器官周围。除赋予皮肤弹性外,也构成皮肤及其附属器的支架。

3. 网状纤维:被认为是未成熟的胶原纤维,它环绕于皮肤附属器及血管周围。在网状层,纤维束较粗,排列较疏松,交织成网状,与皮肤表面平行者较多。由于纤维束呈螺旋状,故有一定伸缩性。

(三)基质

是一种无定形的、均匀的胶样物质,充塞于纤维束间及细胞间,为皮肤各种成分提供物质支持,并为物质代谢提供场所。细胞:主要有以下几种:

1. 成纤维细胞:能产生胶原纤维,弹力纤维和基质。

2. 组织细胞:是网状内皮系统的一个组成部分,具有吞噬微生物、代谢产物、色素颗粒和异物的能力,起着有效的清除作用。

3. 肥大细胞:存在于真皮和皮下组织中,以真皮乳头层为最多。其胞浆内的颗粒,能贮存和释放组织胺及肝素等。

4. 附属器官

(1)汗腺

小汗腺:即一般所说的汗腺。位于皮下组织的真皮网状层。除唇部、龟头、包皮内面和阴蒂外,分布全身。而以掌、跖、腋窝、腹股沟等处较多。汗腺可以分泌汗液,调节体温。

大汗腺:主要位于腋窝、乳晕、脐窝、肛周和外生殖器等部位。青春期后分泌旺盛,其分泌物经细菌分解后产生特殊臭味,是臭汗症的原因之一。

(2)皮脂腺:

位于真皮内,靠近毛囊。除掌、跖外,分布全身,以头皮、面部、胸部、肩胛间和阴阜等处较多。唇部、乳头、龟头、小阴唇等处的皮脂腺直接开口于皮肤表面,其余开口于毛囊上1/3处。皮脂腺可以分泌皮脂,润滑皮肤和毛发,防止皮肤干燥,青春期以后分泌旺盛。

中医皮肤的认识主要论述在《素问·皮部论》中,提出了自己独特的皮肤认识管,称之为“皮部”。但是在认识上与现代医学差距很大,“黄帝问曰:余闻皮有分部,脉有经纪,筋有结络,骨有度量。其所生病各异,别其分部,左右上下,阴阳所在,病之始终”。为何现代医学对皮肤的认识不能得出与中医相同的结论呢?这是因为认识层次定位不同导致的,其实理清其中的研究层面就会明白其东西两种医学体系对皮肤机制研究相同。

一、胚胎远---近轴性与“以经脉为纪”法则

人体经脉的发育发生有“经纪”“经正”“经别”之分,是从人体经脉胚胎发育发生机制层面立论得出的结论;人体胚胎发育过程中,胚胎内卷运动分为两个分化矢量,一个方向是按照胚胎背腹轴内卷向体腔内,形成的经脉部分称之为“经正”;另一方向是按照胚胎附肢场以远-近轴延伸后内卷,形成的经脉部分称之为“经别”。两条分化矢量分化位置的经脉部分。称之为“经纪”。也就是将人体经脉分为躯干经脉和附肢经脉的机理。

而《素问·皮部论》以“欲知皮部以经脉为纪者,诸经皆然”,自然皮部的观察研究以人体胚胎发育发生机制而论后天生理皮部结构,由此得出以下结论。

阳明之阳,名曰害蜚,上下同法。

少阳之阳,名曰枢持,上下同法。

太阳之阳,名曰关枢,上下同法。

少阴之阴,名曰枢儒,上下同法。

心主之阴,名曰害肩,上下同法。

太阴之阴,名曰关蛰,上下同法。

这是在以胚胎远近轴经脉发育为标准区分人体皮部远-近轴性,具体即是人体躯干皮肤和附肢皮肤划分法则、

二、胚胎背---腹轴性与“阴阳所在”法则

人体胚胎按照背腹轴从背侧向腹侧内卷形成中空筒状结构,附肢背侧形成的经脉自皮表分化发育连接到内胚层原肠功能段,称之为手足阳经;附肢腹侧形成的经脉自皮表分化发育连接到体腔内器官,称之为手足阴经。

在手足经脉背-腹轴性形成的过程中,外部的皮部随经脉同步分化发育,与经脉自然出现共构机制,手足经脉的阴阳属性也自然是皮部的阴阳属性,故而皮部有:

阳明之阳,上下同法。

少阳之阳,上下同法。

太阳之阳,上下同法。

少阴之阴,上下同法。

心主之阴,上下同法。

太阴之阴,上下同法。

由此可知,人体皮部的阴阳属性划分是根据胚胎背--腹轴性为标准,具体就是区分背皮肤和腹皮肤的划分法则。

三、胚胎前--后轴性与“左右上下”法则

因为人体胚胎发育从胚体前后两端内旋发育,形成前后轴性时出现两种情况,一种情况是前后内旋,前旋逆时针方向内旋,后端顺时针方向内旋,附肢经脉随躯干前后轴性的发育,出现前后不同方向的内旋运动,导致左右不平衡状态,也就是手足耳目左右功能有所差别现象发生的机制;第二种情况是前后内旋因前段头部发育与后端腿部发育同步,导致手足经脉时间轴性的发育差现象,这就是两栖类青蛙先发育后肢,后发育前肢的现象,人体手足前后左右不平衡性也是这一发育原理导致的。

由于胚胎前后发育出现上述两种情况,产生的经脉皮部也同样具备这种差异性,中医根据这一机理得出了“左右上下”结论。因此,人体皮部的“左右上下”划分是根据胚体发育前—后轴性为标准,具体就是区分前部皮肤和后部皮肤的划分原则。

根据上述皮部胚胎远近轴性,胚胎背腹轴性,胚胎前后轴性分析,我们再看经文“余闻皮有分部,脉有经纪,筋有结络,骨有度量。其所生病各异,别其分部,左右上下,阴阳所在,病之始终”经文含义。其理昭然,完全是按照是在讲述人体皮肤在胚胎期发育发生机理。

二、皮肤发育与“病之始终”

当我们知道古中医十二皮部的划分归类法则机理后,我们自然产生这样的问题,为什么古人如此划分人体皮部?这一划分法得出的结论如何用作诊疗体系。

图2-3-2皮肤远近轴发生示意图

1. 变温恒温与体温调节

较低等的脊椎动物如爬行类、两栖类和鱼类,以及无脊椎动物,其体温随环境温度而改变,不能保持相对恒定,这些动物叫做变温动物或冷血动物。变温动物对环境温度变化的适应能力较差,到了寒季,其体温降低,各种生理活动也都降至极低的水平。进化至较高等的脊椎动物如鸟纲和哺乳纲动物,逐渐发展了体温调节功能,能够在不同温度的环境中保持体温的相对恒定,这些动物叫做恒温动物或温血动物。还有一些哺乳动物如刺猬等,则介乎上两类动物之间。在暖季,体温能保持相对恒定;到了寒季则体温降低,蛰伏而冬眠。

体温调节的方式有两类:①行为性体温调节,动物通过其行为使体温不致过高或过低的调节过程。如低等动物蜥蜴从阴凉处至阳光下来回爬动以尽量减小体温变动的幅度。人在严寒中原地踏步、跑动以取暖,均属此种调节。人类能根据环境温度不同而增减衣著,创设人工气候环境以祛暑御寒,则可视为更复杂的行为调节。②自主性体温调节,动物通过调节其产热和散热的生理活动,如寒颤、发汗、血管舒缩等,以保持体温相对恒定的调节过程。

2. 产热散热与体温调节

机体代谢过程中释放的能量,只有20~25%用于作功,其余都以热能形式发散体外。产热最多的器官是内脏(尤其是肝脏)和骨骼肌。静息时肝、肾、胃肠等。内脏器官的产热量约占机体总产热量的52%;骨骼肌产热量约占25%。运动时,肌肉产热量剧增,可达总热量的90%以上。冷环境刺激可引起骨骼肌的寒颤反应,使产热量增加4~5倍。产热过程主要受交感-肾上腺系统及甲状腺激素等因子的控制。因热能来自物质代谢的化学反应,所以产热过程又叫化学性体温调节。

散热过程体表皮肤可通过辐射、传导和对流以及蒸发等物理方式散热,所以散热过程又叫物理性体温调节。辐射是将热能以热射线(红外线)的形式传递给外界较冷的物体;传导是将热能直接传递给与身体接触的较冷物体;对流是将热能传递给同体表接触的较冷空气层使其受热膨胀而上升,与周围的较冷空气相对流动而散热。空气流速越快则散热越多。这3种形式发散的热量约占总散热量的75%,其中以辐射散热最多,占总散热量的60%。散热的速度主要取决于皮肤与环境之间的温度差。皮肤温度越高或环境温度越低,则散热越快。当环境温度与皮肤温度接近或相等时,上述3种散热方式便无效。如环境温度高于皮肤温度,则机体反而要从环境中吸热。变温动物即常从环境中获得热能。

3. 皮肤神经与体温调节

皮肤温度决定于皮肤的血流量和血液温度。皮肤血流量主要受交感-肾上腺系统的调节。交感神经兴奋使皮肤血管收缩、血流量减少,皮肤温度因而降低。反之,则皮肤血管舒张,皮肤温度即行升高。所以说皮肤血管的舒张、收缩是重要的体温调节形式。

蒸发是很有效的散热方式。每克水蒸发时可吸收0.58千卡的汽化热。常温下体内水分经机体表层透出而蒸发掉的水分叫做无感蒸发。其量每天约为1000毫升。其中通过皮肤的约600~800毫升;通过肺和呼吸道的约200~400毫升。一般在环境气温升到25~30℃时,汗腺即开始分泌汗液,叫做出汗或显汗-可感蒸发。环境气温等于或高于体温时,汗和水分的蒸发即成为唯一的散热方式。出汗是人类和有汗腺动物在热环境中主要的散热反应。无汗腺的动物如狗等,主要以热喘及流涎等方式来增加蒸发散热。汗腺分小汗腺和大汗腺两种:小汗腺分布于人体全身皮肤,以手掌、足跖和前额最密。猴、猫、鼠等的汗腺主要分布于足跖部,它受交感神经的胆碱能纤维支配。大汗腺开口于毛囊的根部,分布于动物全身皮肤,而人类则较不发达,局限于腋窝、外阴部等处,它受肾上腺素能纤维支配。出汗反射也分两类:由温热刺激引起的为温热性发汗。此种发汗见于全身,而以躯干部最多,额面部次之。其主要中枢在下丘脑前部。由精神紧张或疼痛引起的为精神性发汗,主要见于手掌、足跖等处,不属于散热效应。一般认为其中枢在大脑皮层的运动前区。

4. 内外共构与体温调节

人体胚胎发育过程中,外部组织器官发育和内脏组织器官发育是同步发生,内外结构之间形成经脉将内外组织结构藕连成一个整体,无论变温动物和和恒温动物都是这样的发育发生机制。

这一共构机制本质是两胚层和三胚层胚胎发育模式共构原理,胚胎背侧部形成的外部经脉连接到内胚层原肠胚各功能段,形成经脉与腑的连接是重演两胚层动物胚胎发育模式,因为体表与原肠结构与外界都暴露于外界,因此称之为阳性,属于变温动物的结构模式。

腹侧部形成的外部经脉连接到体腔内组织器官,形成经脉与脏的连接是重演三胚层动物胚胎发育模式,因为体表虽然暴露于外界,但是内连的五脏与外界隔绝,因此成之外阴性。属于恒温动物结构模式。

由此,我们知道古中医以胚胎发育的远-近轴性划分皮部的真正用意,是在区分人体体温内外差异性,以“经纪”为准,远轴端的皮部从“经别”来判断人体变温部位(四肢),以近轴端动物皮部从“经别”来判断人体恒温部位(躯干)。(见图2-3-2)

由此我们就明白古人如何使用这一机理来做诊疗体系的法则。

是故百病之始生也,必先于皮毛,邪中之则腠理开,开则入客于络脉,留而不去,传入于经,留而不去,传入于府,廪于肠胃。邪之始入于皮毛也,晰然起毫毛,开腠理;其入于络也,则络脉盛色变;其入客于经也,则感虚乃陷下。其留于筋骨之间,寒多则筋挛骨痛,热多则筋弛骨消,肉烁(月囷)破,毛直而败。

(二)反馈控制与背--腹轴性发生机理

图2-3-3 皮肤控制反馈发生示意图

动物从变温动物到恒温动物的演变,最为关键的诱因是呼吸器官的内迁移动,皮肤的呼吸功能退化逐渐被呼吸器官替代,呼吸器官逐渐从体表内迁到体内,神经功能也随之演变出交感神经分布部体腔内器官,副交感神经分布于原肠胚发育组织器官,这样消化腔内组织管和体腔内组织器官就出现不同功能神经的调节,而体表上皮部位的神经与消化腔副交感神经同源;真皮和皮下组织部位的神经与交感神经同源。

随着胚胎内卷发育,外胚层神经细胞向内胚层迁移耦合支,形成原肠副交感神经,向中胚层迁移的分化支耦合于体腔内器官,形成交感神经。也就是胚胎背腹轴性在内卷发育运动中,形成了两种功能不同的神经调控机制。

环境温度或机体活动的改变将引起体表温度或深部血温的变动,从而刺激内外两种神经调节机制发挥调节功能,背侧皮肤神经感受器受到刺激就会引起副交感神经兴奋,腹侧皮肤神经感受器受到刺激就会引起交感神经兴奋。因为两种神经功能不同,必须具备反馈机制才能保持体温的平衡,这样就出现了胚胎背—腹轴神经反馈机制,没有出现中枢调节中心的变温动物都是靠这种神经反馈机制来调节体温变化。也就是脏腑神经反馈调整机制。(见图2-3-3)

人体虽然已经具备体温调节中心,但是重演变温动物的胚胎发育机制,也必然存在脏腑神经反馈调整机制;中医根据经脉发育发生的背腹轴性来做皮部的划分,也就是在讲述脏腑神经反馈调整机制。

人体进入高温或低温环境时,各项生理活动均有显著的变化。这些变化实质上反映了机体在调整它的各种机能以适应环境温度的剧烈变动。在低温或高温地区居住较久的人,可对环境温度产生顺应。此时对环境温度的耐受性增强,功能调节的效率提高。例如对热顺应的人在温热环境中蒸发散热的效率较高,而且血浆量增多,随尿和汗液排泄掉的盐减少。对冷顺应的人,开始寒颤的温度(阈值)较低,基础代谢率增高,这些现象都是脏腑神经反馈调整机制导致的。

中医将皮部分为背腹皮部分为阴阳十二皮部,更加细化了脏腑神经反馈调整机制,其中原理机制超乎我们现代的认识。

(三)中枢调控与胚胎前--后轴性发生

图2-3-4 皮肤温度中枢调控发生示意图

胚胎内卷成中空筒状模式后,就从胚胎就言前后轴两端内旋发育,就是外胚层神经细胞向体腔内组织衍生耦合。而前轴是中枢神经核心脑的部位,偏于神经结构的发生发育。后端就是泄殖腔部位,偏于消化泌尿结构的发生发育,依此形式胚胎发育的前后轴性。

因为前段内旋从中枢神经核心部位开始形成,恒温动物脑神经在胚胎发育前期就开始分化为两个分支,一支向原肠部位发育分化形成副交感神经,一支向体腔内组织器官分化发育形成交感神经,这种神经分化发育模式就是神经体温调节中心的发育发生学机制。

从这一机制我们再反观动物发育发生史,内脏器官的发育从内脏细胞-内脏团-内脏器官-内脏系统过程中,只有到了内脏系统程度才出现恒温想象,鱼类,两栖类如此高等动物还是变温动物,就是因为内脏系统还没有完全成型,神经调控机制还不够完善。由此可知,胚胎前--后轴性的完善程度决定了动物体温调控程度。(见图2-3-4)

外胚层细胞前后内旋分化发育耦合,后端延伸到间介中胚层耦合发育出泌尿系统结构,调控机体的津液巡行,前段延伸到脏壁中胚层耦合发育出循环系统,并形成心肺循环结构,调控血液巡行,当这种对机体津液血液双控能力到达一定高度时,才完成了从变温到恒温的机制过度,也就是体温调节中心的出现。

恒温动物体温调节中心的出现主要集中于体腔内体液的调整,也就是对闭管式循环的高度调控能力,对于外周体液的调整力度不是很足,外部组织器官受到环境影响很大,体温调节力度很难使之保持恒温状态,换言之,恒温动物躯干内温度基本恒定,而躯干外,附肢部分不是恒定的。

(四)体液循环模式与十二皮部

图2-3-5 皮肤温度轴性发生示意图

动物体温调节逐渐由变温状态演变成恒温状态,这是一个漫长的演化过程;其中伴随着从开管式体液循环模式向闭管式循环模式的转变,恒温状态实际是完善的闭管式循环结构的出现,闭管式循环的中心位置发育到体腔内,受到外界影响越来越小,神经体温调节中心才能有效控制体温使之达到稳定态,鱼类呼吸腮结构暴露于体表,就无法完成体温恒定性。

人体胚胎发育重演动物演化发育模式,前期的胚体内卷分化发育形成中空筒状模式的过程即是形成开管式循环的阶段;后期胚胎前后内旋发育,外胚层神经细胞内迁到体腔内组织器官就是形成闭管式循环阶段,因此人体体液循环是开管式循环和闭管式循环的一种共构模式。

开管式循环发育模式形成的组织器官就是胚胎背侧皮表和原肠发育出的消化道泌尿道上皮组织;闭管式循环模式形成的器官就是体腔内组织器官的脉管结构;两种循环结构成为一种严密的共构体,单纯从后天生理解剖学层面无法了解这一结构机制,而从先天胚胎分化发育机制分析就能分辨出来。

因为胚体发育中形成了远近轴性,背腹轴性,前后轴性,三轴交合中心就发育于体腔内,这样就导致体腔内体温恒定,外周体温不稳定。这一点同现代医学认识是相同的。

临床上一般采取从腋窝(人工体腔)、口腔和直肠内测量体温的方法。正常人体的直肠温度平均约为37.3℃,接近于深部的血液温度;口腔温比直肠温低0.2~0.3℃,平均约为37.0℃;腋窝温比口腔温又低0.3~0.5℃,平均约为36.7℃。正常生理情况下,体温可随昼夜、年龄、性别、活动情况不同而有一定的波动。一昼夜中,清晨2~4时体温最低,午后4~6时最高,变动幅度不超过1℃。这种近日节律并不因生活习惯的变动而改变,它很可能与地球的自转周期有关。新生儿的体温略高于成年人,老年人则稍低于成年人。婴儿的体温调节机能尚未完善,可受环境温度、活动情况或疾病的影响而有较大的波动。女人在月经来潮时体温可上升约0.2℃,至排卵日(经后第14天)又再上升0.2℃左右。这可能是雌激素的作用。排卵后体温逐渐下降至经前水平,这是孕激素的影响,临床上常据此来了解妇女是否排卵。剧烈的肌肉运动、精神紧张或情绪刺激也可使体温升高1~2℃。在酷热或严寒环境中暴露数小时,体温可上升或下降1~2℃。

周围环境的温度变化,可改变体表温度而刺激皮肤的冷、热感受器,引起传入冲动的发放。皮肤温度感受器呈点状分布,其中冷点较多,约为热点的4~10倍。冷感受器的放电频率远远高于热感受器。通常认为皮肤对寒冷刺激比较敏感。腹腔内也有热感受器,其传入纤维在内脏大神经中。

中医根据人体胚胎阴阳三轴性机制分析,将人体皮肤做出了系统划分,就是“十二皮部论”的真正机理。(见图2-3-5 )

(五)皮部的动静诊疗原则

中医这种依据人体胚胎发育发生机制建立的皮部诊疗系统,可以直接透视人体胚胎发育期的皮部生成机制,将人体皮部的先后胚胎发育机制和后天生理机制有机联系起来,这种有关人体皮肤组织的系统机制原理,具有的有机整体性远远超出了我们的想象。

1. 皮部诊疗体系核心

中医理论机制核心是立足先天胚胎发育发生机制,结合后天生理机制建立了一体化医学诊疗体系,也就是通畅所说的先天为体,后天为用的诊疗理论框架。

所谓的先天为体不单包括人体胚胎发育发生机制,而且涵盖所有动物界所有胚胎发育发生机制,古人将这种广义普适性的机理称之为“道”。

以皮肤理论为例,古人不单对人体皮肤结构有了很深的观察认识,而且对于动物界的皮肤结构也观察非常细致深入。

《素问·五常政大论》:敷和之纪,其虫毛。备化之纪,其虫倮。静顺之纪,其虫鳞。委和之纪,其虫毛介。伏明之纪,其虫羽鳞。卑监之纪,其虫倮毛。从革之纪,其虫介羽。涸流之纪,其虫鳞倮。

经文中的“毛、倮、介、鳞、羽”就是皮肤衍生物的形态观察归纳。

而且对于高等脊椎动物也做出了细致的观察归类。

《素问·五常政大论》:敷和之纪,其畜犬。备化之纪,其畜牛。静顺之纪,其畜彘。委和之纪,其畜犬鸡。伏明之纪,其畜马彘。

古人通过对动物界大范围的观察,最后得出了广义普适性的人体皮肤发生机制结论,由此建立了独立的医学诊疗体系,这就是所谓的“藏象”理论。

《素问·六节藏象论》:

帝曰:脏象何如?

岐伯曰:心者,生之本神之变也;其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。肺者,气之本,魄之处也;其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。肾者,主蛰,封藏之本,精之处也;其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。肝者,罢极之本,魂之居也;其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阳中之少阳,通于春气。

《素问·五藏生成》:

心之和、脉也,其荣、色也,其主肾也。肺之合、皮也,其荣、毛也,其主心也。肝之合、筋也,其荣、爪也,其主肺也。脾之合、肉也,其荣、唇也,其主肝也。肾之合、骨也,其荣、发也,其主脾也。

这种广义普适性的“藏象”理论自古至今使用,但是背后却是千古莫辩的机制谜团,“藏象”机制是发育发生学机制,即“胚胎为体,生理为用”两者结合才能解读古中医的皮肤“藏象”机理。

《素问·皮部论》中讲这一特殊机制下的皮肤理论:

黄帝问曰:余闻皮有分部,脉有经纪,筋有结络,骨有度量。其所生病各异,别其分部,左右上下,阴阳所在,病之始终,愿闻其道。

经文意思是讲人体皮肤的机制分析,不是单纯的皮肤结构功能分析,而是结合“经脉、筋腱、骨骼”的发育发生机制做整体分析。明白皮肤在胚胎发育发生过程中的“左右上下,阴阳所在”,就能做到“别其分部”而知“病之始终”。这就是中医特有的皮肤诊疗理论体系的机制核心。

2. “皮者脉之部”诊疗顺序

人体胚胎结构上皮肤呼吸神经同源异构,故而中医有肺主皮毛论,随着皮肤呼吸功能的退化演变成“倮毛”结构,处于机体最外层结构,这种结构发育发生是同经脉,筋腱,骨骼,神经共构完成,胚胎远近轴性产生皮肤与其他组织的内外不同层次的结构体,就是“皮部以经脉为纪者”的空间构象原理。

而且胚胎发育三个轴性导致皮肤与其他发育组织之间呈现不同的空间构象,就是“十二皮部”的空间构象原理。

根据这一原理机制在诊断顺序上,首先诊断十二皮部的定位,然后按照皮部-经脉-肌肉-骨骼-神经内外深浅进行诊疗。《素问·皮部论》中详细讲解这一诊疗顺序:

“是故百病之始生也,必先于皮毛,邪中之则腠理开,开则入客于络脉,留而不去,传入于经,留而不去,传入于府,廪于肠胃。邪之始入于皮毛也,晰然起毫毛,开腠理;其入于络也,则络脉盛色变;其入客于经也,则感虚乃陷下。其留于筋骨之间,寒多则筋挛骨痛,热多则筋弛骨消,肉烁(月囷)破,毛直而败。

帝曰:夫子言皮之十二部,其生病皆何如?

岐伯曰:皮者脉之部也,邪客于皮则腠理开,开则邪入客于络脉,络脉满则注于经脉,经脉满则入舍于府藏也,故皮者有分部,不与而生大病也。”

-----------未完待续

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com