李白的渡荆门送别中的时间变化(渡荆门送别)

李白二十多岁时离开家长,辞别亲友,踏上了漫游之路,那一年,他出蜀至荆门,辞亲远游,看着越来越远的蜀川,也不免发出一声感慨。李白自小在川蜀生活,在此读书,也在此长大,所以他对蜀中的山水怀有深厚的感情,这次出游,他"夜发清溪向三峡,"下渝州,渡荆门,想要"南穷苍梧,东涉溟海",满怀信心,希望能够实现自己的理想抱负,正值青年,意气风发,才华横溢,虽是第一次远游,却无对未来的担忧,满腔豪情,虽有着对家乡的思念,却依然是豪气万丈,倜傥不群。

这次离家,李白从水路乘船出三峡,目的是前往湖北、湖南一带的楚国故地,在途中,因思念家乡,遂写下了一首《渡荆门送别》,意境深远,情感真挚,通过丰富的想象将风景与情感融为一体,不知不觉中,让读者为之动容。

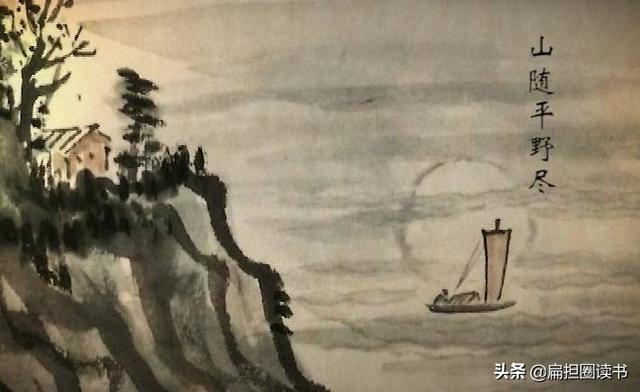

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

乘舟渡江的诗人来到了遥远的荆门,这儿曾是春秋战国时期的楚国,李白特地来此游览,也算是对历史的一段怀念。荆门地势险要,自古就有楚蜀咽喉之称,而在这首诗中,首句就交代了这次出游的目的地,在一路不断变化地景色里,诗人心情如地势一般渐渐开朗,颇有趣味!

诗歌颔联写景,高山在不断的前行之中渐渐隐去,随之而来的是一望无际的平野,江水没有了山的阻挡,奔腾直泻,蔓延开来。从荆门往远处的原野望去,江水在辽远而平坦的地面涌动,在这种视觉冲击之下,天空也显得更为辽阔了,诗的意境也得到了进一步的升华。

荆门的夜晚,水中的月影如同一面从天空飞来的明镜,空中的云彩环绕,结成了绮丽而绚烂的海市蜃楼。这是平野地区才能见到的景象,对于刚刚出蜀的诗人来说,这样的景象是新奇的,郦道元的《三峡》里曾说:"重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿溯阻绝",可见三峡在崇山峻岭的遮挡中是看不到的太阳与月亮的,而险要的地势又使得江水湍急,水流迅速。可出了荆门之后,视野变得开阔了,没有遮挡的天空可以清晰的看见日月,水流扩散,地势平坦,江水流动的也更加缓慢了。

李白虽在欣赏荆门外的风景,但面对那流经故乡的江水,仍是起了思乡之情,于是诗人在尾联表达了自己对家乡深切的思念。"仍怜故乡水,万里送行舟",依然热爱故乡滔滔江水的诗人,感叹着它奔流不息陪伴着他万里行舟。李白第一次出家门,一路伴着江水前进,这江水曾流过养育着他的家乡,所以面对江水,李白就将满满的思乡之情寄予其中,他说是江水不舍得他,所以才陪伴着他奔流万里,从江水入手,其思念之情愈发浓厚了。

从此诗来看,李白风格在他青年时期就已经形成,"山随平野尽,江入大荒流",画面感十足,一出荆门,眼前陡然开朗,没有了群山对视线的遮挡,满目苍茫辽阔之景象;而"月下飞天镜,云生结海楼",短短十个字,却又是丰富的想象,带着属于李白的浪漫主义色彩,营造了一种神奇而曼妙的意境。若说这只是单纯的浪漫主义写景诗,可偏偏最后一句又给整首诗来了个与众不同的升华,在对故乡水的怜爱之中,诗人的情深又被表达出来了,有情才能打动人,于是在对家乡的思念之中,李白一不小心又写出了一个千百年来的情感共鸣。

我们都曾是外出远游的学子,步入社会,进入大学,是否有人还能记得第一次离家远行时的场景?当时的你,又带着怎样的心情呢?是对未知的陌生的城市的无限向往,还是对家乡对父母的依恋不舍,亦或是对未知的忐忑不安?但不管哪种心情,我们终归要走上那条路,也总要学会去适应新的环境,新的生活,并在这种适应之中学会许多东西,也许是生活的技巧,亦或是对人生的感悟!

没有一成不变的生活,因为时间总在前行,哪怕忐忑不安,哪怕思念成疾,又或是恐惧陌生,但终归要踏出人生的那一步,因为前方是梦想,是未来,是属于每个人生命的精彩与希望!我们总会在前方见识到不一样的风景,平坦广阔,豁然开朗!

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com