喀什孙连芳(孙新生喀什城55)

我们夜宿的疏勒县城,原为公元1828年清政府平定大小和卓[1]的后代张格尔叛变后所筑,乾隆帝赐名恢武城,俗称汉城,而喀什噶尔(即喀什)老城则称回城。汉城建成之初,城墙平均厚度底宽6米,顶宽4米,高度达12米,城周围长共4.3公里,四周掘有护城河。

整个城略呈方形,与中原内地城池格式基本相同。面积1.2平方公里,比当时的回城0.68平方公里大许多,为喀什噶尔参赞大臣衙署所在地,紧急时可驻军万人,是天山之南的政治、经济、军事中心。即使是现在,原汉城一带,即今疏勒县城仍是南疆的军事指挥中心所在地。汉城建成后的一百余年间,曾在反击玉素甫霍加(和卓)、七霍加、倭里汗、阿古柏以及民国年间沙比提大毛拉、马虎山等入侵或反叛分裂势力的战争中发挥过极其重要的作用。由于人员爆满,国民党统治时期另辟新区,维汉等居民迁入。

喀什维吾尔高台民居。

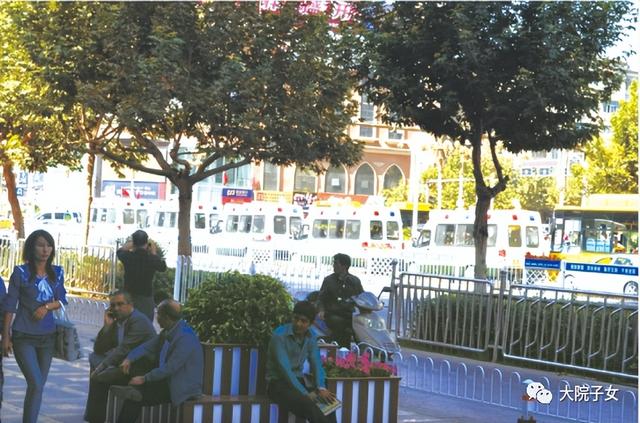

现疏勒与喀什、疏附有多条大道相通,城区相连已浑然一体。城区面积已经达到上百平方公里。绕行环城大道上,再缓缓开进市区。楼房参差不齐,鲜亮与陈旧同在,高楼大厦与高坡维族古民居并立。我们来到人民广场。高大的毛主席雕像饱经风雨,仍然屹立在广场北侧,广场中央并排停放着七八辆整装待发的警车,街上不时可以看到巡警在执勤。汉族人的面孔时有出现,可远远不如北疆那么频密。维族老乡却不慌不忙,有的慢条斯理地散步,有的急迫地穿行马路,有的忙着手上的营生,有的轻歌曼舞,弹拨着乐器。好像什么事情也没有发生,气闲神定继续按着原有轨道和惯性生活着。这反而却给我一种纵深感和距离美。民众的内心是强大的。

我们来到老街。老街的核心区不仅仅是维吾尔人的聚集区,更重要的是这里曾是东喀喇汗王朝的废都。这个王朝是西域历史上第一个信仰伊斯兰教的地方政权。他们的战旗是黑色的,随着他们参战的脚步在很多地方飘扬过,而同时,他们的首领们自称“桃花石汗”——“中国的汗”,这说明他们在那个时代就认同中央王朝,理解中国这个概念。难怪他们这个民族最伟大的学者马赫穆德•喀什噶尔也自称“秦人”。他们的血液里流着来自蒙古高原和朔方平原祖先遗传的血。

喀什街头。

喀什老街的对面,就是著名艾提尕尔清真寺。寺门前广场已改造成具有现代气息的阶梯广场。可能是国庆长假的原因,老街边上、广场四周挤满了做小买卖的人,人头攒动,生意气息浓重,跟广州上下九路差不多,是一个很热闹的去处。

喀什城标艾提尕尔大清真寺。

广场西侧坐落着古城喀什城标的艾提尕尔大清真寺。这是一个具有浓郁民族风格和宗教特点的新疆伊斯兰教古建筑群。整个建筑群坐西朝东,由寺塔、庭院、经堂和礼拜殿四大部分组成。建于1442年的艾提尕尔大清真寺,距今已有560多年的历史,是全疆乃至全国最大的一座伊斯兰教礼拜寺,在国内外的宗教界都颇有影响。

作为入门的寺院塔楼,巍然高耸,宏伟壮丽,在造型艺术上位列整个建筑群之首,堪称维吾尔族古建筑艺术的典范,给艾提尕尔广场乃至喀什市平添一种奇丽雄浑、肃穆典雅的气氛。凡到喀什的人,无不因之产生一种神秘的新奇感。这座寺门塔楼已成为国家历史文化名城喀什的地方象征而闻名中外,一提到喀什,人们就想起了这座寺门塔楼。1902年,历史记载中新疆最大的一次地震,裂度曾达10度,全城倒塌房屋近万间,寺院受到严重损毁。清朝驻喀官府曾出面组织民工,重新修缮了倒塌的门楼。

装饰着镀金圆钉,漆成天蓝色的巨大寺门两侧屹立着两座12.5米高的米黄色砖砌圆柱,柱顶上各有一弧形小塔楼,穆斯林称之为“邦克”,即“召唤阁”。在寺门后有一个高达17.1米、形状如覆锅的圆形穹隆顶,其正中又立有一个“邦克”。这三个“邦克”呈鼎足环抱之势,每个“邦克”均立着铁杆高擎的金属绿色月牙,直指蓝天。

喀什人民广场上的毛主席雕像。

穹隆顶的前方,寺门的顶部是一条长达8米、距地面高10.5米的平台,每逢重大节日,如古尔邦节和肉孜节,平台上就会传来通宵达旦、响彻九天的羊皮鼓和唢呐奏乐声,为云集广场的数万维吾尔族群众大力营造节日的欢腾气氛。如同内地的庙会总是与寺庙联系在一起一样,这里既是宗教圣地,又是节日喜庆的场所。“艾提尕尔”,即节日礼拜与集市之地的意思。

庭院面积不大,仅有20多亩,园内白杨参天,桑榆繁茂,池水清洌,花草盛开,虽在闹市中心,却具别有洞天之感。

在一个一米多高的地基上建有清真寺的主建筑大礼拜殿。由于正是礼拜时间,我们不能进入。只能望见外殿敞口,由100多根高达七八米的绿色雕花木桩网格状排列,支撑起漆成白色的密肋天棚。密密麻麻的人群脱鞋赤足正在做礼拜。据说大殿南北长150米,东西进深19米,可容纳六七千人同时祈祷礼拜。重大节日时,寺内跪不下,连广场上也跪满了穆斯林,最多时可达三四万人。那时刻,看着场面浩大,上万的穆斯林们却鸦雀无声,跪拜起立的动作整齐划一,可谓喀什特有的人文景观。

[1]大小和卓:系指新疆伊斯兰教白山派首领玛罕穆特(阿帖克和卓后裔)的两个儿子。长子为波罗泥都(?—1759),又译布拉呢敦,俗称“大和卓”。幼子霍集占(?—1759),俗称“小和卓”。初父子三人均被蒙古准噶尔部拘禁于伊犁。清乾隆二十年(1755)两兄弟被清军解救,命其统领在伊犁之维吾尔民众。次年,霍集占乘阿睦尔撒纳叛乱之机潜回南疆,纠合先期释归之波罗泥都发动叛乱。二十三年清廷发兵征讨。次年夏,败遁阿巴克山(今阿富汗境内),大小和卓均被当地柯尔克孜族首领苏尔坦沙擒杀。

作者

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com