许地山的两任妻子(娶诗人周大烈之女)

文/鹿城清扬

周俟松与许地山真正相识,是在中国话剧拓荒者和奠基人之一的熊佛西的家里。

1921年1月4日,许地山和沈雁冰等12人发起的“文学研究会”,在北京中山公园来今雨轩成立。

熊佛西也是“文学研究会”成员,许地山有时去拜访熊佛西。

熊佛西家与晚清民初诗人周大烈家住得很近,有时,周大烈也带着周家“六小姐”周俟松前去拜访,于是,上天安排许地山和周俟松相遇了。

其实,在这之前,周俟松就已知晓许地山的大名,并且见过他。

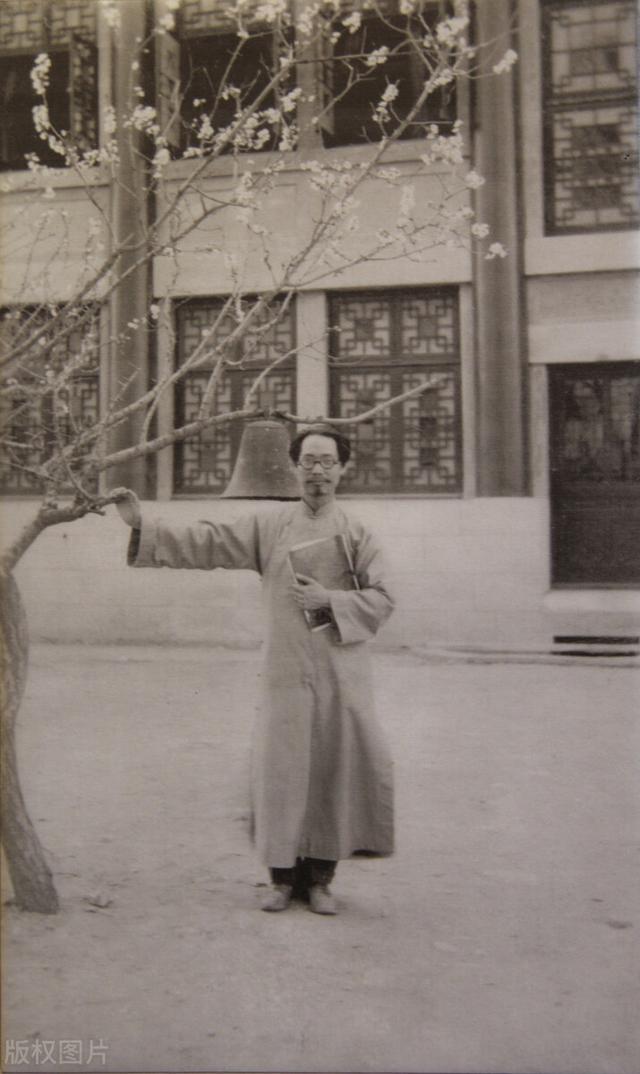

“五四”运动时期,许地山走在游行队伍里。此时的他,是燕京大学文学院的一名学生。散文、小说写得好,还精通钟鼎文梵文,留长发蓄山羊胡戴圆眼镜,总爱穿黄色对襟纯棉大衫,被人们叫作“三怪才子”。这样的许地山,吸引了周俟松的目光。

第二次见到许地山,是在1922年2月,欢迎俄国盲诗人爱罗先珂的欢迎会上。

此时的许地山,已经从燕京大学毕业并且留校做了助教,还和其他新文化运动倡导者一起发起成立了“文学研究会”,创办《小说月报》。

许地山是欢迎会上活跃的一份子,人群中的周俟松远远地望着他,对他的印象愈加深刻。

后来,在熊佛西的家里,许地山和已在北师大数学系读书的周俟松又见了几次。

“多见了几次,感到他学识渊博,感情丰富,逐渐互相爱慕。”

后来,周俟松就收到了许地山写给她的第一封情书:

“六小姐:

自识兰仪心已默契,故每瞻玉度则愉慰之情甚于饥疗渴止……因是萦回于苦思甜梦间未能解脱丝毫,既案上宝书亦为君掩尽矣……”

六小姐便是周俟松。后来,许地山称她“六妹”或者“妹”,一直都那样叫她。

1924年,许地山获得文学硕士学位,并以研究生资格进入英国牛津大学曼斯菲尔学院,研究宗教、印度哲学、梵文、人类学及民俗学。2年后,又获得牛津大学研究院文学学士学位。

这期间,书信往来寄托相思,他的信总是文采飞扬,而又感情真挚。“六妹,妹”地叫着,虽远隔重洋,却又近在咫尺。

这期间,年岁渐长的周俟松被家人催婚。在周家人的眼里,大周家“六小姐”7岁,又结过一次婚(前妻林月森病逝),而且远在国外归期遥遥的许地山,并非是理想的人选。可周俟松执意要等许地山回来。

1927年,许地山终于回国,在燕京大学文学院和宗教学院任副教授、教授,同时致力于文学创作。

隔山隔海的两个人终于团聚,爱情也似乎水到渠成。但将婚姻提到议事日程上时,还是遭到了周家上下的反对:如此不登对的一对人,婚姻恐怕难以幸福。

一方面,在周俟松的坚持下;另一方面,周家也毕竟是文化之家,最后尊重了“六小姐”的选择。

而且,还将“六小姐”的新房,安排在周家的二进院里。从房间的后窗,可以望向后花园,那里的八角木屋和满树芬芳的丁香和枣树,尽收眼底。

1929年5月1日,风和日朗,北京中山公园来今雨轩,许地山和周俟松举行了婚礼。

婚礼地点,是周俟松建议的,因为来今雨轩是许地山他们文学研究会开成立大会的地方,而且是各地文化名人来北京的必访之地。

她一直倾慕于他的文学才华,在这里举行婚礼,她觉得会很有意义。

那天参加婚礼的来宾,除亲戚外,还有蔡孑民、陈援庵、熊佛西、朱君允、田汉、周作人等,各行大咖齐聚一堂,着实令婚礼不同凡响。

周俟松在那天的日记中,这样写道:“风和日朗我们于九时行婚礼”。

以后,每年“五一”结婚纪念日,许地山和周俟松一家都要照一张“全家福”。

婚后,两人过了一段神仙眷侣般的日子。

许地山忙于工作和文学创作,时常伏于案前,笔耕不辍。周俟松承担了全部家务,以便让许地山能够毫无后顾之忧地投入到学术研究和文学创作中。

写作中,遇到一些疑难问题,或者有意思的话题,许地山会说与周俟松听,两人展开讨论,兴致起时,常常至深夜,颇有一种“红袖添香夜读书”的韵致。

浪漫的婚姻生活,许地山沉醉其中。他曾对周俟松说:

“泰戈尔是我的知音长者,你是我的知音妻子,我是很幸福的,得一知音可以无恨矣。”

而周俟松呢,也感到很快乐。本来就有些文学青年韵味的周俟松,对文学更添了兴趣。

她尤其喜欢读外国文学,为此,许地山还专门为她翻译了《孟加拉民间故事》。一卷在手,书中的乐趣和夫君的情义,都令她初尝婚姻的美满幸福。

然而,随着时间的推移,爱情也在渐渐降温。各自身上的光环,在柴米油盐的日子里,黯然失色。

出生在书香门第,从小温文尔雅,注重仪表和讲究整洁的周俟松,看到不修边幅、随意乱丢东西的许地山,女人惯有的唠叨,便时不时地脱口而出。

尤其是1930年儿子周仲苓和1933年女儿许燕吉出生后,随着家务琐事的增多,周俟松越来越无法忍受许地山身上的坏习惯。

而许地山呢,一开始对妻子的唠叨充耳不闻,可随着妻子试图对他的改造的逐渐升级,他的耐心也差不多消失殆尽了。

以至于,两人之间不知不觉地耸立起了一座火山。由小的火星四溅,渐渐演化成火山喷发。

两人之间,谁都不肯妥协,都站到彼此的对立面上去。对抗心理产生的惯性,一点小事都可能成为导火索,触发两人之间的一场争吵。

1933年秋,许地山带着周俟松去广州中山大学讲学,之后绕道台湾探亲。

不想,两人又大吵一场,剑拔弩张,不肯退让。

气愤难当的周俟松恨恨地说道:“我再也没法与你生活在一起!”便与他分道扬镳,独自回北京去了。

而许地山,则远赴印度考察宗教去了。

转眼半载光阴,远在印度的许地山做学问之余,也思念北京的周俟松和儿女们。

他也开始认真反思自己在婚姻中存在的问题:妻子比自己小好多,养成于书香之家的爱整洁的习惯也没什么不好,何必要因了这些小事情而消磨夫妻之间的感情呢?若不改变,长此以往,离婚是必走之路了。一想到离婚,他紧张起来。

究其实,与妻子之间的矛盾不是因为爱尽情绝,恰恰是爱之深求之切。难道就任由这样发展下去,没有什么好的办法缓解矛盾吗?

他一下子想到了订立“爱情公约”。

于是,他给周俟松写了一封充满悔意的信,并附上他的“爱情公约”:

“……妹看好不好?妹请人写起来,挂在卧房里,好不好?夫妇间,凡事互相忍耐;如意见不合,大声谈话以前,各自离开一会儿;

各自以诚相待;每日工作完毕,夫妇当互给肉体和精神的愉快;一方不快时,他方当使之忘却;上床前,当互省日间未了之事及明日当做之事……以后,咱们不会再争吵了,我敢保,我知道妹真爱我……”

捧读许地山的信,周俟松悲喜交集。分别这半年来,除了对他的思念和牵挂外,她也在思索与他的婚姻。

她深深地感悟道:强按牛头喝水,是对对方的不尊重。夫妻之间应该互相包容,不能强迫对方按自己的意愿行事。

面对许地山提出的“爱情公约”,她眼前一亮,这不就是解决两人之间矛盾的好办法吗?

她将许地山的“爱情公约”,悬挂于卧房墙上,又给许地山回了一封长信,思君之意尽显其中。

过了一段时间,许地山回国,见到家里卧房墙上高悬着他的那份“爱情公约”,会心地笑了。

此后,每当争端欲起之时,两人都会不约而同地想到“爱情公约”,

彼此便缴械投降,温馨和谐的家庭氛围,在“爱情公约”的约束下,渐渐形成。

1937年,“七·七”事变后,许地山作为一名左翼作家,积极投身抗日活动,发表文章、演讲、声讨日寇罪行。

后来,因积极参加抗日,受到燕大教务司长司徒雷登的排挤而被解雇,避居香港,被聘为香港大学文学院主任教授。

当时大批文化人与青年学生流亡到香港,成立了“中华全国文艺界抗敌协会香港会员通讯处”,许地山任常务理事兼总务。

为工作、为抗日四处奔波的许地山,总是披星戴月回到家里。周俟松很心疼他,便省吃俭用买了一辆小轿车,学会了驾驶,每天接送他。

许地山每晚还要搞学术研究,常常忙碌到凌晨一两点。周俟松便时常陪伴着他,为他整理资料,准备夜宵,从而使他顺利地创作完成了《道教史》、《印度文学》等著作。

1941年,积劳成疾的许地山病逝于香港,终年47岁。他和她12年短暂的婚姻,也画上了休止符。

周俟松一直活到94岁,她从事着教育工作,曾任南京市第五中学副校长。因贡献突出,被评为“全国先进”,受到毛主席、周总理接见。

退休后,她整理编写了《许地山及其作品》、《许地山年表》、《许地山传略》等书籍,并写下70多篇回忆文章,默默地做着他未竟的事业。

生当复来归,死当长相思。一份“爱情公约”,见证着许地山和周俟松短暂而又深刻的风雨爱情……

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com