义庄有什么好处(荡口义庄的伦理精神与人文情怀)

吴歌原创

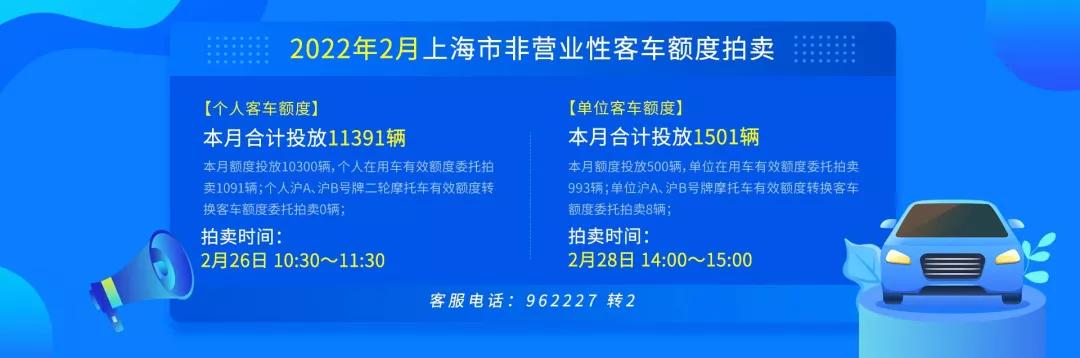

荡口古镇是无锡古代至近代兴办义庄最多的地方。义庄是中国古代乡村一种自发、自办、自治的慈善救济组织机构,体现了渊远流传的与人为善、救人于困的道德精神,深入解析义庄,它不仅是一个组织、一种制度,更是一种文脉流传。#创作挑战赛#

荡口华氏义庄内的花园

对于义庄的研究,一直是史学界颇受关注的课题。一般公认江南义庄的历史起步于北宋,范仲淹是义庄的创办先驱。当然,也有研究者认为,大家族基于自家资源和经济实力进行族内救济,在北宋之前已经出现。但笔者以为,范仲淹不仅购买良田充作义田,创立义庄,还制定了一套关于义庄的管理与运营制度,只有到了范仲淹这里,才有了真正意义上的成熟义庄。后来明清时期的义庄,基本都是学习和延续了范氏义庄的组织形式、运营机制和管理原则。

古代苏州府的吴县、吴江县、常熟县和常州府的武进县、无锡县等都是兴办义庄的高地。无锡的义庄主要集中在与苏州吴县相邻的东乡区域,而无锡西部与武进相邻,北部与江阴相邻,义庄就比较少。这一现象说明荡口一带义庄发的发展繁荣,早期是深受苏州影响的,也说明这一区域古代与苏州经济文化的交流非常密切。

荡口古镇最早的义庄形式,是明代初期华贞固次子华兴叔(字仲谆)创置的“义仓”,这个以数百亩上等良田为支撑的义仓,主要用于赈灾和救荒。明代弘治年间,由华守吉父子所筹创,并由其次子华辉正式办成了一个义庄。华守吉是荡口最初的开发者华贞固的曾孙,关于这个义庄的记录甚少,估计后来逐渐湮没了。

北仓河畔的华氏义庄

明嘉靖年间,退休归隐的五品官员华察,60岁时拿出自家一半良田分给贫困佃户,并表示永不收回。他还召集族中长辈和富户商议设立义田,救助氏族内的孤寡鳏独和贫困人家。华察兄弟捐出800亩良田,全族一共捐田2400亩。号称明代文坛领袖的王世贞写有《延祥乡役田记》记录这件事情。华察族兄华云捐田1000亩,在无锡南门外建立了义庄。

清代乾隆十年(1745),华进思、华公弼父子创设了华氏义庄,置义田1340亩,习称“老义庄”。经其后裔历代续捐和运行,至清末老义庄义田总数超过7000亩,成为江南地区规模名列前茅的义庄。

清代道光年间,华氏永喜支华锡鳞倡导创设了永喜义庄,华锡鳞捐田243.15亩,加上三锡支华柱馨、翼望支华裕元等合捐义田,共400余亩成为这个义庄的基础,并得近20户族人的支持,共捐田60多起,华进思的曾孙文标等续捐田290亩、族墓田8亩,使义田总数达1174.22亩。因为参与者众多,这个义庄被称为“农民义庄”。

荡口永喜义庄老照片

清朝晚期,年逾花甲的华清莲(字芬远)立下遗命,要四个儿子建立新义庄,于是儿子们置良田千亩,设置了华芬义庄,习称“新义庄”。新义庄后来不断续加良田,还加入经营性堆栈的利息助力,经华存宽之孙华鸿模、华鸿模之孙华绎之的不断助力,新义庄遂成为江南地区实力最为雄厚的义庄。

清末民初,华文奎捐良田300亩又办了襄义庄,华应斋捐良田500亩办了春义庄,徐氏、殷氏、等也相继办出义庄。至此20世纪5荡口镇共办有义庄7所,其中华氏占5所。

江南地区义庄的制度,均效仿范氏义庄的制度为蓝本,荡口的义庄亦是如此,且管理运营制度更为周密而规范,如新义庄的《议约十八条》《规条十二则》,阐明了办庄宗旨、管理体制和实施办法,老义庄的《庄规》则明确每年拿出20%左右的收入用于子弟教育,这些规定清晰地指导和规范了义庄的运营,保证了义庄的公益性、公正性和公平性,这是义庄得以持久健康发展的重要因素。

义庄这种公益性、救助性的民间慈善机构,以义田、义仓、义学、义役、义舍、义墓等为基本构成,实施以慈善为主的相对普惠功能,其中蕴含着丰富的文化内涵,充满了伦理精神和人文情怀,正是这种精神和情怀为义庄的功能倍增力量。

其一,是扶贫济困。这是范仲淹创设义庄的基本指向。范仲淹亲身实践过“庆历新政”,对乡村的贫富差别有清晰的认识,通过义庄扶贫济困是他的直接目的。这一点我们可以在荡口义庄的实践中看到。因为明清时代,乡村的贫困化和阶层分化更甚于宋代,荡口义庄出现的几个重要节点,都是社会分化、贫富差别比较突出的时段。扶贫济困的背后,渗透了自古以来“救人于水火”、“济人于困窘”的悲悯情怀。孔子说:仁者“爱人”,孟子说:“亲亲,仁也”,韩愈认为“博爱之谓仁”,义庄的扶贫济困充分体现了这些思想。

荡口古镇影像

其二,是巩固宗法家族。古代中国所谓“家国天下”,就是指周朝以来建立在宗法家族基础上的封建国家,秦汉以后建立专制集权政体,宗法家族依然是社会支柱,但隋唐不遗余力打击门阀,皇帝甚至发布“禁婚令”,禁止相关门阀之间的结亲,使宗法家族受到很大打击,到宋朝社会家族已经涣散乏力。义庄的一大功能,就是通过对家族的扶持和影响,强化家族观念,稳定社会,凝聚力量。所以范氏义庄的创设立即能够得到皇帝支持。荡口一带在太平天国时代可以拉出一支团练,保卫家乡,保卫财产,保卫生命,正是这种宗法家族力量的一种体现。

其三,是弘扬伦理道德。义庄运营以慈善关怀为主题,体现了主办者何施惠者对于宗族、社会、区域的责任意识和奉献精神,表现出公益性、自愿性、无偿性等多种伦理道德性特征。荡口义庄的制度规定:捐出田地财物者不能管理属于义庄的田地财物,不能占用义庄的各种便利和设施,其中贯穿着的是责任、奉献、自觉、不求回报等意识,这种意识和精神对于受惠者无疑是深刻的教育,推动他们学会并建立这种道德理念,从现在的受惠者变成将来的实惠者。从这个意义上看,荡口义庄实践的本质就是对道德精神的弘扬、传播和教育。

其四,是推动社会教育。大部分义庄办有义学,义学起初是为家族子弟读书所办,以私塾为基本形制,以造就家族人才为最高目标,这属于传统家族教育范畴。它与近代社会教育的根本区别在于:家族教育奉行宗法原则,面向家族;社会教育奉行开放性原则,以满足大众的受教育权、培养近代社会新型人才为宗旨。从荡口义庄兴办义学的历史过程中,可以看到义学从传统家族教育向社会教育的转型:清朝以来,荡口义学培养造就了数百年桃李芬芳,家族英才辈出的奇观;废科举、兴新学以后,学校免费教育扩大至周边乡镇,选天下英才而教育之,培养之,异姓子弟大量入学,逐步具有了近代社会化教育的内涵和特征。从怀芬书院到果育学堂,再到果育鸿模学校,从学海书院到学海中学,生动地展示了这一转型过程。

荡口古镇是鱼米之乡

其五,推动了社会公益事业。义庄最初的慈善救助主要针对同姓和相关家族,范围一般囿于宗族之内,或以五服为断,或以始迁祖以下子姓为度,实力雄厚的义庄也有赡恤姻亲的规定。这相对属于小慈善。但随着社会的发展,许多义庄与时俱进,逐步走向大慈善,即社会化慈善,具有了广泛的社会公益性。

荡口华氏新义庄每届寒冬,备棉衣“以百领为率”,除“僧道不与,江湖不与”外,“其余实在赤贫者,不拘一姓,眼见给之。但因衣数有限, 只可施给同里之人。”虽然规定范围限制于同乡同村,但已经超出了同姓家族局限。新义庄还捐置公墓一所,10多亩地,乡民无力营葬者,全部可以归葬于这个公墓。因担心有人因循不愿葬入,华氏还报告县府,请求谕饬所在南延乡各图董保督催无力贫民,将久停之棺柩,限定年月,一律必须归葬此地。这个公墓同样具有超出家族的公益性。1934年,荡口老义庄用于地方公益慈善的租米为202.02石,占当年义庄总支出1074.99石的18.9%,反映了近代义庄积极参与地方救助事业、不断扩大慈善社会公益化的大致趋势。

其六,是提升乡村大众文化。义庄的举办者都为乡村士绅,一般为取得功名和官职并退居乡里者,如华察和华云,也为经营农作和商业致富者,大体受过良好教育,对乡村管理、经济文化具有一定的控制力和影响力,士绅与多数无法接受传统文化教育的下层劳苦大众构成乡村文化的两极。而在举办和运营义庄的活动中,士绅会依据他们的宗法家族理念、道德伦理思想,来尽量规范施惠一方和受惠一方的思想行为,比如义庄有规定,对违反族规家规乡规者不予救助,对人品优秀、学习杰出者进行奖励,从而天长地久地把士绅所恪守并推行的价值观念和伦理逐步渗透到民众的心中,教育民众提升认知。

古代义庄是与人为善的济渡之舟

华贞固在其《虑得集》中表达的治家观点是:“不忧子孙之乏财,唯忧子孙之不德”,“财不足为后世计,德则可致后世绵远也”。义庄就是这种“德文化”的一种实践,本质上这是一种文化认同的辐射,其结果是推动家族和区域大众文化的普遍提高,造就良好的乡风、村风、家风,这一点对于古代中国凝聚家族、稳定基层起到了重要的历史作用。

备注:本文为2022年11月江南义庄文化(荡口)研讨会专稿

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com