米芾行书字帖基本笔法(米芾行书笔法解析米芾行书笔法解析)

一、浅析米芾行书作品的章法

章法,又叫“布白”、“构图”或“分行布白”。就书法而言,是指字与字、字与行、行与行之间关系的合理安排,即从形式美角度所言的流通照应、疏密相间,虚实相生等总体艺术把握。清代蒋骥《续书法论》云:“篇幅以章法为先,运实为虚,实处皆灵,以虚为实,断处俱续,观古人书,字外有笔、有意、有势、有力,此章法之妙也。” 就师承及风格而言,米芾作品可分为“集古字”、“求变化”、“自成一家”三个阶段。 1082年之前,米芾涉猎较杂,这一阶段,他以习唐人为主,尤其受褚书影响较大。之后,米芾得苏轼点化,改学晋人。他初涉《怀仁集王圣教序》,后习《中秋帖》。这一轨迹,由其代表作《苕溪诗》、《蜀素帖》及尺牍《李太师帖》、《张季明帖》、《向乱帖》等作品中可见一斑。 大约在1100年(米芾50岁)之后,米芾的作品“人见之,不知以何为祖”,即所谓晚期的“自成一家”阶段。 然而,就艺术高度及影响而言,米芾“求变化”阶段的作品似乎更具有代表性。故而,笔者亦就此阶段米芾作品中的章法,略作分析。 “书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数帖,皆须有相避相形、相呼相应之妙。”(刘熙载《书概》)从这一角度来看,米芾诸帖多采用纵有行、横无列的形式,行间常会出现自然的错落对比。如果细致分析,又有不同: (一)纵侧呼应 《苕溪诗》、《蜀素帖》当属此类。将它们视为一类,主要缘于字与字之间的关系处理,即这两件作品在小章法上是相近的。 “一点成一字之规,一字乃终篇之主。”米芾的结字或大或小,或取纵势,或取横势,或者方或者圆,有三角状亦有梯形相,有左倾也有右倾,一行之内,虽字字险绝,却又和谐地统为一体。应该强调的一点是,这种变化,绝非机械地反复更替,其遵循的原则是:点画服从结字,结字照应前后,前后成一行之规。常因势赋形,孕变化又整体之中。如图(1):

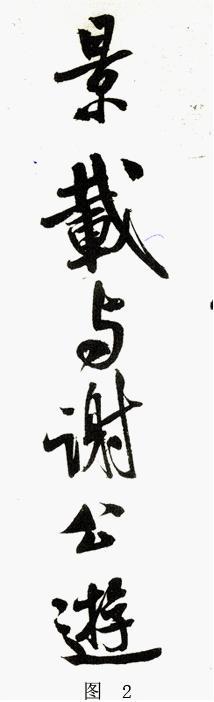

“肘”取纵势,略左倾,“少”字撇画长出取三角状,这一长画使二字间的重心趋于平衡。“少”的右下方多空间,“有”取纵势,撇画见缝插针,增强了二字的紧奏感,而横折钩的耸肩挺立,使整个字斜势顿生。为此,“俳”的单人右折下坠,“非”字二竖画右倾,取横势,对上字的结体及重心作了些许调整。又因“俳”字的单人旁较粗重且明显右倾,恐该字重心失衡而游离于行外,故“辞”的左偏旁略向左侧,右偏旁平稳下坠,既保证了该字的平衡,又缓解了上一字的矛盾。“辞”与“能”皆趋于方形结体,将其拉开距离,“能”字的末画撇出,与“骂”字首画呼应,平添了字间的节奏感。而“能”所创设的矛盾又被“骂”的形态自然化解。看得出,在结体和章法上,米芾是一个勇于创造矛盾又善于解决矛盾的代表书法家。又如图(2)“景”取纵势,重心较稳。

“载”字左倾,结字大,呈方形,“戈”部长出,重心左移,“与”字右倾,末画与“谢”字的起笔呼应。“射”旁的高而左侧,因“与”的右结而略有缓解。“公”字结体小而紧收,且左移,既调整了“载与谢”数字在一行之中的重心,又使“谢”、“游”两个宜大的字在空间上有了揖让的可能。 可以看出,在《苕溪诗》、《蜀素帖》中,采用纵侧呼应的布白方式是其章法的主要特征。 当然,若从大的方面来分析,此二帖又存在着许多差异:A 《苕溪诗》较《蜀素帖》行距较大,无界格,其间又夹杂数行小字,使得分行布白跌宕起伏,变化多端;B 《苕溪诗》、《蜀素帖》均以自作诗为书写内容,但在布白上却有差别:《蜀素帖》共录书家诗作8首,题目书于诗作前,且在一行之中上留一字左右的空间。《苕溪诗》所录6首律诗却没有采取这种形式;C 在款式上,《苕溪诗》的款字与正文之间的距离大于内容间的行距,款字的大小与正文相当,未属书者姓名,只有时间。《蜀素帖》的款字小于正文,内容包括书写时间、斋号及作者姓名。这种形式,至今依然影响深远。 (二)大开大合 此处所言的大开大合,既指章法中行与行的处理效果,也包括行内字与字间的关系特征。如(图3)

《张季明帖》:“气力复何如也”,数字连绵,一泻而下,与此行的字字独立明显形成对比。当然,在行内,“真”与其也存在鲜明的开合关系。类似这样的布白方式,在米芾《李太师帖》、《向乱帖》等尺牍中也多有出现。 蒋和《书法正宗》云:“布白有三,字中之布白,逐字之布白,行间之布白……”字中布白即结体,行间布白多指行、列及疏密关系。在此,笔者着重就米芾部分作品,从逐字布白方面略作阐述,以作引玉耳。

二、浅析米芾行书作品的结体

“结体,书法章法论用语.指书法中将各种不同形式,不同数量的点画,按照分间布白的疏密、宽紧、开合、聚散等原则组成单个字形,这种安排点画的法度,在书学上称为结体。”(陶明君《中国书论辞典》)而将结体归为章法论范畴,足以看出点画布白的合理性对于作品本身的促进作用。 朱和羹《临池心解》云:“临池之法,不外结体、用笔。结体之功在学力,而用笔之妙关性灵。”现就米芾作品中的结体方式,笔者拟从造型、揖让、连笔、省笔、平衡及变化几个方面作以浅显解构,以求教于众方家。 行书结体多无定法,常因势赋形,也就是说,同一字,在不同的环境下,其造型可能有相当大的出入。而就结体来看,首先需要关照字的结构本身。字如万物,大小各异,“不能大字促之令小,小字展之使大,兼令茂密。”(颜真卿《述张长史笔法十二意》)对此,米芾有着清醒的认识,他在《海岳名言》中也说:“书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足。隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。”这种意识,在米芾作品中表现为结体的大小参差,各尽其用。如图(4):

当然,若纯以结构论结体,难免有算子齐列的时候。因此,书者还需要在造型上有比较理性的认知能力。米芾在造型上常采用以下方式: 1、纵横相生 字取纵势或横势,多因其结构。若数字相类,则大伤气韵节奏。此时,需要书家对某些字的笔画加以夸张、变形,以服从整体需要。如(图5)“怜”与“皎”皆为左右结构,易方。为求整体完美,将“怜”的最后一笔竖画大胆夸张,以取纵势。而“皎”字梭子捺的运用,很大程度上使易方的字变成了横势。纵横相生,给人以参差之美。

2、方圆兼施 分析米芾作品的结体,除了纵横交替的结字之外,还有一种现象,就是方形与圆形结字的搭配。如图6,二字皆为左右结构,不同的是,“柑”字的运笔多为平动,宜方;而“好”字运笔多使转,中宫紧收,宜圆。

3、三角形结体 有些字,因结构原因,容易呈三角状,如图4.而有些字则因为书家对字的某一部位的夸张、变形,使整个字成三角状。如图7\8:

4、梯形结体 如(图9)“居”字,紧收上部的“尸”头,放开下部的“古”字,使本来方形结构的字变成梯形,从而与“猥”和“前”在结字上有所变化,显得揖让有度,和谐顿生。 概言之,米芾作品的结体以字构为本,局部服从整体。一行之内,字形或纵或横,或方或圆,是三角形还是梯形,并非机械地反复更替,需要审时度势,随机化之。

而汉字的偏旁部首,是有疏密、繁简、长短、宽窄之别的,在书写的过程中要遵循疏让密、简让繁、短让长、窄让宽的结体原则。如图(10):

值得一提的是,行书的结体就传承来看,有两个不容忽视的特征,即连笔和省笔的运用。具体到米芾行书作品,连笔又包括形连和意连两个方面。如(图11)“意”字的第二笔至收尾,笔笔相连,便是形连的典型。而“溪”字首点与次点,虽没有连为一体,却上呼下应,形断意连。

米芾行书结体,多取左低右高状,纵侧现象很普遍.但就整体观之,未见一字孤立无援,伏地而泣。如(图13)“遗”字,车底用平捺,左低且粗重,加之“贵”有左倾之意,整个字极有可能重心不稳。为此,米氏采取以下手段予以平衡:

A、 “遗”字下边的平捺,在收尾处略向右下行而顿之,使重心向右略有偏移;B “知”字起笔的右倾与“口”旁的平稳下坠,对上字有一定的矫枉过正的效果;C “政”字右旁反“文”的书写,采用了反带捺,使该字重心右移,既扳回了“遗”的左倾之势,又予下字“肃”以些许调整。可以说,一行之内,虽字独立,其间却有着千丝万缕的联系。正如孙过庭《书谱》所言:“顿之则山安,导之则泉涌。” 在行书创作过程中,对于同一字或同一偏旁,米芾极力避免雷同,为此,他采用了以手法:A 以笔画的粗细长短及入笔角度的差异来避免偏旁部首的重复,如(图14)三点水旁:

B、对于同一字的反复出现,米老着重从造型、欹侧及笔画的收放中求差异。如图(15):

关于结体,清代梁山献《评书帖》中对米芾作品评价曰:“勿早学米书,恐结体离奇,坠入恶道。”由此可知,米氏结体“欹侧怒张”,变化莫测。而笔者上述种种,也不过管中窥豹而已。

三、浅析米芾作品中“磔”的写法

磔,又作“波”,“永”字八法之一,指捺画的写法。清代冯武《书法正传》曰:“捺之祖,磔法也。今人作捺,多是两驻,难曰三过,实不知此法。其首抢起,中驻而右行,末驻笔蹲锋而出。如《兰亭》之捺,皆含蓄,而不露,最为高也。”由此观之,冯武所推崇的“磔”法需用笔含蓄,“每作一波,常过折笔”(王羲之《题卫夫人<笔阵图>后》)而若如此,则“磔”法难免失于流俗也。既然《兰亭序》有二十一个“之”字,却字字不同,也就足以看出“磔”法的多样性了。现就米芾作品中“磔”的写法略作阐述: 1、三折捺----- 逆锋起笔,中驻而右行或右下行,末端驻笔蹲锋而平出。正如元代李溥光《雪庵八法》所云:“磔法之妙,在险横三过,而开揭其势力。”如图(16):

2、二过捺---- 裹锋顺出,渐按渐行,驻笔蹲锋平出。如图(17):

3、倒挂捺----起笔不论正侧,发力迅猛重按,行笔提锋向右下画弧收笔,如颠倒的“二过捺”。多与掠画呼应。如图(18):

4、平捺----此捺取横势,常用于车字底。用笔侧锋按入,提笔平出,末端因提、按、驻的不同而又有区别。如图(19):

5、反捺----裹锋直入, 渐按渐行,笔至画之末端,顿而围转向左上方回锋收之。如图(20):

6、梭子捺----起笔裹锋直入,行笔发力由小及大,收笔提锋缓出。其形呈现两端尖细,中间粗重,若梭子状是也。如图(21):

7、反带捺----起笔行进多与反捺或二过捺等相类,惟收笔处略驻,顺势向左下带出,以紧内宫或与下呼应。如图(22):

8、无波捺----中锋逆入,按笔施力均匀,右下行至末端,驻笔收之。无波状。如图(23):

9、嫩芽捺----笔裹锋围转右下按,收笔提锋右上出。状如初生之绿芽,小巧可爱。如图(24):

四、浅析米芾作品中“啄”的写法

啄,“永”字八法之一,指短撇的写法。(清)包世臣《艺舟双楫》云:“短撇为啄者,如鸟之啄物,锐而且速,亦言其画行以渐,而削如鸟啄也。”陈思亦言:“撇之与啄。同出异名,何也?论曰:夫撇者蒙俗之言,啄者因势而力。故非妄饰,贻误学者。”就“啄”的称谓,由此可窥一斑。而就其书写言之,古人多有相类者。如李世民《书法论》云:“啄,须卧笔而疾罨”;“啄笔者,左卧笔锋向右为迟涩,右揭腕左罨是峻疾。”(元代刘有定《衍极注》)以此观之,古人就“啄”法,是有共识的:即起笔行进须卧锋,且以“疾”为准。由此观之,米芾作品中的“啄”未必皆合此规范。原因何在?笔者以为“啄”与“短撇”是有区别的,前者是“源”,后者是“流”,“流”从“源”出而多有衍生。而清代冯武《书法正传》云:“短撇之祖,啄法也。”或可为笔者谬论做注解?以此观照米芾行书作品中的“啄”法,可将其归为以下八类: 1、回锋撇----起笔或搭锋按笔直入或逆锋卧笔行进,不一而足。笔行至短撇之末端略驻笔回锋,欲引出下一笔。常用于双人旁的第一笔。如图(25):

2、梭子撇----裹锋或侧锋起笔,渐按渐行,画至中段,提笔慢慢撇出。两端尖细,中间鼓出,状如梭子。有内擫与外拓之分。如图(26):

3、钝撇----搭锋起笔,因势而行,中锋运笔,渐按渐行,继而下顿回锋收之。如图(27):

4、点撇----起笔不论藏露,行笔多侧锋,有向左下方运行之势,势疾而短促,常被次笔画或次次笔画覆去尾端,从而与之拈连起来。如图(28):

5、蝌蚪撇----逆锋入笔,折笔圆转向右下顿,转锋后突然提笔向左下撇出,短促而果敢。起笔圆且大,收笔短而尖细。状如蝌蚪。如图(29):

6、侧短撇----侧锋按笔入,行笔提锋迅速撇出,果敢爽利,不拖泥带水。如图(30):

7、断刃撇----逆锋入笔折笔右下按,转锋向左下运行,至笔画末端,驻笔收之。其形态有二,或内擫或外拓。与回锋撇相较,有以下三点不同:A 收笔无需回锋;B 形态较回锋撇大且丰富;C 此撇多用于单人旁的撇画,与回锋撇不同。如图(31):

8、鸟啄撇----逆锋起笔,折笔右下顿,转锋向左下力行,务求力送到。其发力由重及轻,有缓慢的过度。如图(32):

五、浅析米芾作品中“侧”的写法

侧,“永”字八法之一,指点的写法。《书苑菁华.永字八法详说》云:“侧不言点而言侧,何也?论曰:谓笔锋顾右,审其势险而侧之。故名侧也。”就书写而言,陈思又曰:“侧不得平其笔,当侧笔就右为之。口诀云:‘先右揭其腕,次轻蹲其锋。取势紧则乘机顿挫,借势出之。疾则失中,过又成俗。夫侧锋顾右,借势而侧之,从劲轻揭潜出,务于勒也。’”古人所言“侧”在米芾作品中多有出现,如图(33):

但“侧”的写法又不仅如此。王羲之《笔势论》云:“夫着点皆磊磊似大石之当衢,或如蹲鸱,或如蝌蚪,或如瓜瓣,或如栗子,存若鹗口,尖如鼠屎。如斯之类,名禀其仪,但获少多,学者开悟。” 现就米芾作品中常见的“侧”法作以总结,以求教于方家。 1、露珠点----裹锋起笔,围转向右下行而顿之,稍驻即提笔向左上方回锋收笔。与楷法略有不同。如图(34):

2、引天应地点----逆锋起笔下按,折笔向左,顿而提锋左下带出,多为横势,起收均有纤丝。如图(35):

3、杏仁点----蒋和《书法正宗》称其为“向上点”。其运笔方法为:裹锋左下按,顿而围转提笔向右上方回锋收笔。多居于一字的左下方,常与露珠点呼应。如图(36):

4、平点----搭锋平按,向右下方略顿,回锋收笔。此点多代替短横用之。如图(37):

5、右趯点----逆锋入笔,向左下按继而折笔蹲锋趯出,与下一画成呼应关系。如图(38):

6、坠石点----此点多逆锋入笔,行笔或左下或右上,围转下顿,回锋收笔,如高山坠石,势劲而深陷红壤,破石穿木。如图(39):

7、弯月点----逆锋起笔,按笔左下围转,提笔回锋收之。如图(40):

除此之外,米芾行书作品中又有许多“侧法”的异势现象,如“带下点”、“两向点”等,皆由以上侧法化出,在此不再一一尽述。

六、浅析米芾作品中“策”的写法

策,“永”字八法之一。指仰横的写法。又称“挑”、“折异画”。颜真卿《八法颂》云:“策,依稀似勒。”李世民《笔法论》曰:“策须仰策而收。”就策的称谓而言,陈思《书苑菁华.永字八法详说》载:“夫策笔仰锋竖趯,微劲借势,峻顾于掠也。问曰:策一名折异画,今谓之策,何也?论曰:策之与画,理亦故殊,仰笔趯锋轻抬而进,故曰策也。” 品读米芾行书作品,“策”法各异。据其位置、用笔,笔者拟将其分为点策、木策、虫策、手策、永策、丝策、女策及言策八大类,现试述如下: 1、点策----用于三点水和两点水的末笔,与上一笔画有一定的呼应关系。在三点水中多与第二点拈连,起笔逆锋入,驻笔略顿后趯出,“贵乎迟留”(李溥光《雪庵八法》)。如图(41):

2、木策----“木”指禾木旁与木字旁。此处的策是行草书连带而致。是掠与侧的组合体。在米芾行书作品中,此写法很普遍。多蓄势左下行,蹲锋上趯,因挑出的角度大小和发力轻重不同,呈现出多姿多态状。如图(42):

3、虫策----虫策在米芾的作品中大体有两种形态:A 在书写毕“虫”字的“努”画后,提笔逆锋入,略顿挑出;B 在“努”画末端略顿,顺势向右上方挑出。提土旁的写法与此相类。如图(43):

4、手策----手策亦有两种情况:其一,趯与策相连。因趯法与策画的起收存在差异,在形态上就有了细微变化。如蟹爪钩与策搭配,策的起笔只需略顿即可挑出。而若是上挑钩,策画起笔还需逆锋左下顿,继而挑出。其二,趯与策在形态上没有连带关系,策画搭锋顿笔即出。如图(44):

5、永策----逆锋入笔,顿而上挑,收笔突然刹纸,以便引出下一笔。如图(45):

6、丝策----指书写绞丝旁时,策的趯出是在上一笔画的势引下略作顿挫而原途挑出的。这种策法与米芾写王字旁时的策法是相同的。如图(46):

7、女策----策的写法及形态不仅与次笔画相关,也常受上一笔画的影响。由米芾作品中女字旁的不同写法就可窥其一斑。女字旁的掠画若斜势大,则策画多提笔另运,不论藏露,少与上一笔画相连;若掠画取纵势,进而向左平拖少许,则策的起笔多与其拈连。如图(47):

8、言策----指言字旁草写时出现的策。有两类情况:A 以竖和策的组合符号代替两短横和下边的口字;B 将言字旁下边的两短横草写成一个与上下皆纤连的点,继而以策代替“口”字。前者用笔沉实峻利,后者则虚实相生,形态纷呈。如图(48):

当然,“策”并非以上所罗列者仅用之,但因其形态或用笔与上述相类,故而不再一一尽述。

七、浅析米芾作品中“掠”的写法(之六)

“ 掠”,又名“分发”,“永字八法之一。指长撇的写法。陈思《书苑菁华.永字八法详说》云:“掠一名分发,今称为掠,何也?论曰:掠乃徐疾有准,手随笔遣,锋自左出,取劲险尽而为节。发则一出运用无的,故掠之精旨可守矣。夫掠之笔趣,意欲留而必劲。”盖言掠之书写,务求沉着痛快,迟涩有度,为笔诀之大旨也。今观米芾行书作品,其“掠”精彩份呈,不拘成法,现试述如下: 1、帚掠----起笔或藏或露,行笔夸饰迅猛,收笔略顿即左行拖笔而出,丰肥似帚,如木楫斜倚。因其夸饰,故在一字中多居放势。如图(49):

2、立势掠----起笔不论藏露,发力取纵势,笔行至画之末端,向左带出。笔画多短促,以收为主。如图(50):

3、一波三折掠----起笔多与上一笔画衔接,故而以藏为主,行笔方向性变化大,类似于“S”状,常以夸张笔法为之。而其收笔则有三种写法:A 以钩收之;B 按笔回锋收之;C 提笔缓慢送出,锋颖尖利。如图(51):

4、钝掠----逆锋向左上角起笔,折笔向右下顿而转锋斜出,发力均匀,以按为主,收笔回锋。因其注重藏头护尾,且以正锋运之,故而篆籀气息浓厚。如图(52):

5、柳叶掠----逆锋入笔,调锋向左下方行进,发力由小及大,至尾端又提笔缓慢送出。两头尖细,中断丰肥,状如斜出柳叶,故名之。如图(53):

6、以弩带掠----在米芾行书作品中,有些掠画纵势较强,常以弩画代之。如图(54):

7、挑掠----起笔无定法,行笔多斜出,收笔驻锋左上挑,与次笔形成呼应关系。如图(55):

8、正掠----或逆锋或搭锋起笔,顿而转锋向左下力行撇出,收笔力务送到。如图(56):

古人云:“一生二,二生三,三生万物”,关于米芾作品中“掠”的写法,还有许多,但尽从以上所述化出,在此不再赘述。

八、浅析米芾作品中“趯”的写法

“趯”,永字八法之一,指钩的写法。作钩要驻锋提笔,突然趯起。正如李世民《笔法论》所云:“趯须存其锋,得势而出。”清代《佩文斋书画谱》载《书法三昧.运用》云:“钩之祖,趯法也。柳宗元云:趯宜蹲而势生。其法蹲锋上出,险势傍分。然亦分三体:左如‘氏’、‘长’字,须长趯以应右。右如‘门’、‘丹’字,须长趯以应左。中如‘东’、‘乘’字,趯须朝上。”可以看出,古人就趯的方位特征,将其分为左中右三大类。笔者拟就此思路,浅析米芾作品中“趯”的写法。 1、戈字钩——又称斜弯钩。在米芾作品中,此类钩法多一带而过,钩角小,常与下一笔形成连带关系。也有在趯处略顿收笔的。如图(57):

2、反立刀钩——弩画收尾处驻笔侧锋向右拖出继而上挑收笔,常与次笔画形连。如图(58):

3、鹅尾钩——笔行至弩画末端,右转平行,进而蹲锋上挑。在这里,又有两种现象:A 以右转平出略顿代趯;B 以右转平出下带勾替趯。此皆鹅尾勾的异势现象。如图(59):

4、蟹爪勾——在弩画末端蹲锋向右平拖少许,继而向上迅速挑出。这是米老从大王那里化为己用的笔法之一,在他的作品中比较普遍,且常与下一笔拈连。如图(60):

5、平拖勾——笔行于钩处,顿笔蓄势,向左平拖而出。如图(61)

6、上挑勾——行笔于勾处,向左蹲锋蓄势,得势上趯。如图(62):

7、拖下勾——起笔发力由轻及重,至弩画末端,笔锋向左下方运行,提而收之。如图(63):

在米芾作品中,常有一种现象,即以弩画代替竖钩,具体又分为三种情况: 8、以垂露竖代替竖钩——如图(64):

9、以悬悬针竖代替竖钩——如图(65):

10、以柳叶竖代替竖钩——如图(66):

11、心字钩——裹锋起笔,右斜下按,继之拖锋向右平行,驻笔蹲锋向左上方趯出,常与下一笔拈连。如图(67):

九、浅析米芾作品中“弩”的写法

弩,又作“努”,“永”字八法之一,指竖画的写法。根据其形态特征,又将它分为悬针竖,垂露竖和铁柱竖三大类。现就米芾作品中“弩”的写法略作分析。 悬针竖 折锋向右,顿笔转锋,向下力行,末笔出锋收之,呈针尖状者,谓之悬针竖。宋代姜夔《续书谱》云:“悬针者,笔欲极正,自上而下,端若引绳。”在此,姜夔将悬针竖从状态上作了简单阐述,具体到作品中,笔者又将其归为以下几类: 1、尖头外拓悬针竖——起笔裹锋直入,发力由轻及重再提笔收尾。笔画中段呈外拓弧线。如图(68):

2、尖头悬针内擫竖——轻起轻收,发力在竖画的中段,内边沿线微凸,外边沿线凹入,状如强弓。此笔画多用于左右结构的汉字书写中。如图(69):

3、露锋悬针竖——起笔搭锋略顿,顺势而下,收笔状如针尖。具体又分为垂直悬针和欹侧悬针两大类。即有些笔画状如引绳,有些因考虑与下字的呼应,而呈现左欹右倾状。如图(70):

4、藏锋悬针竖——逆锋入笔,顿笔转锋,向下力行,收尾呈针尖状。值得一提的是,此处的藏也包含另一层意思,即起笔未必都做到了藏锋的细微动作,但因与其它笔画的衔接,而有了藏的感觉。其形态也有正侧之分。如图(71):

5、柳叶竖——起笔多与一些笔画拈连,发力由轻及重再提笔向左带出,状如柳叶。此笔画夸张成分居多,且在米老作品中,常有将竖钩写柳叶竖的现象。如图(72):

垂露竖 “垂露法,口诀云:锋管齐下,势尽杀笔缩锋。又始笔而极力,终驻锋而作弩,又无垂不缩,以此顿笔以摧挫为功。”(宋代《翰林密论二十四条用笔法》)这是就垂露竖的整体笔法而言的,就米芾的作品来看,似乎不尽如此: 6 尖头垂露竖——起笔裹锋直下,发力先提再按,收笔略顿回锋。此笔画上端尖细,收笔浑厚圆劲。具体又分为尖头正垂,尖头欹侧两大类。如图(73):

7、垂露内擫竖——起笔或藏或露,笔行至竖画的中段内敛至末尾顿笔向上围收。如图(74):

8、垂露外拓竖——这种笔法在米芾作品中出现的较少,与垂露内敛竖在笔画中段用笔正好相反,呈外拓状。如图(75):

铁柱竖 清代戈守智《汉溪书法通解》云:“铁柱者,首抢上蹲锋,借势捷下,尾乃煞笔上抢,‘山’、‘由’等字用之。” 观照米老诸多法帖,我拟将铁柱竖分为两类:。 9、第一类——如戈守智所言:“首抢上蹲锋,借势捷下,尾乃煞笔上抢”。在这里,起笔有藏露之分,行笔多快捷短促,被下边的笔画拦截。如图(76):

10、第二类——铁柱竖以圆笔入,注重藏头护尾,且不为其它笔画所囿,形态较长,粗细没什么变化,如铁柱耸立于世,篆籀气息浓厚。如图(77):

十、浅析米芾作品中“勒”的写法

勒法,即横画的写法。 清代冯武《书法正传》曰:“画之祖,勒法也。状如算子,便不是书。其法初落笔锋向左,急勒回向右,横过至末,复驻锋折回,其势首尾俱低,中高拱如覆舟样,故曰:勒常患平。智永,虞世南上而钟王,多用篆法为画,欧阳、褚、薛多用隶法为画。”在这里,冯武强调了四方面的问题:A 勒的地位;B 勒的书写原则;C 勒的书写方法及形态;D 勒的用笔分类。而我以为,此处关于勒的表述未免有些笼统。更何况这里的勒是针对楷书而言的。在此,笔者拟就米芾行书作品中勒的写法略作总结。 为了表述方便,根据勒的形态特征,笔者不揣浅陋,暂拟名称如下: 1、纤丝牵连横——裹锋逆入,起笔形成纤丝,收笔向上翻挑与次笔画呼应。这种笔法多出现于米芾的尺牍作品中,起笔常与上字末画或形连或意带。如图(78):

2、圆头下顿横——逆锋圆笔入,提笔右上,收笔略顿牵出下一笔。在书写的过程中,起笔处有时略露纤丝痕迹。如图(79):

3、大头横——起笔发力由大及小,横画头重尾轻。具体又分为中锋逆入和侧锋入笔两类。如图(80):

4、扁担横——起笔或藏或露,收笔略顿,不与下笔形成连带关系。其特点是,中间纤细两端粗重,状如扁担。如图(81):

5、呼天喊地横——起笔裹锋逆入,收笔顺势带出,形成两个相反的钩角。如图(82):

6、大头下钩横——起笔粗重,骤然提笔上行至尾端,顺势向下带出钩来。如图(83):

7、平头下钩横——横画整体上发力均匀,起笔或藏或露,收笔向下带出钩来。如图(84):

8、尖头上挑横——侧锋入笔,水平方向平动顿笔后提笔上行翻挑。因横画中段顿笔早晚及发力大小各异,形态上也就有所差别。如图(85):

9、尖头横——起笔尖利,收笔护尾,形状略短,小者近似于平点。如图(86):

10、梭子横——起笔收笔迅猛,发力在横画的中间,故而两端尖细,中间粗重,形似梭子状。如图(87):

11、铁杵横——此横注重藏头护尾,粗细几无变化,金石气息浓厚。如图(88):

故而两端尖细,中间粗重,形似梭子状。如图(87):

11、铁杵横——此横注重藏头护尾,粗细几无变化,金石气息浓厚。如图(88):

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com