孟小冬晚年怎么过的(孟小冬最后一场公演的演出情况评述)

本文主要内容为倚竹听琴根据谭元寿、沈苇窗、星翁、禅翁、李炳莘等人的文章编辑整理。照片源自《中国京剧》杂志和网络。

孟小冬

孟小冬,著名的余派坤生,为余叔岩的入室弟子。1908年12月生于上海(一说为1907年),1977年5月卒于香港。她本名令辉,艺名筱冬,后改小冬,晚年自署凝晖阁主。原籍京西宛平(一说祖籍山东)。

孟家有三代人投身梨园,为梨园世家。孟小冬祖父孟长七,艺名孟七,为京剧武净兼武生,他有六子,有五子为京剧演员。

大伯父孟鸿芳,先工武生后改小丑;二伯父孟鸿寿唱文丑,亦通京胡。三伯父孟鸿荣,工文武老生兼武净,艺名小孟七,有名于时;六叔父孟鸿茂,先工文武花脸,后改工小丑,驰誉沪上。父亲孟鸿群工老生兼红生,母亲张氏云鹤。

孟鸿群有三女一子,孟小冬为长女,工余派老生,次女孟佩兰未入梨园。子孟学科行三,工花脸(其子孟俊泉亦工花脸,是郝寿臣和裘盛戎两位艺术大师的亲传弟子);四女孟幼冬,亦工老生。

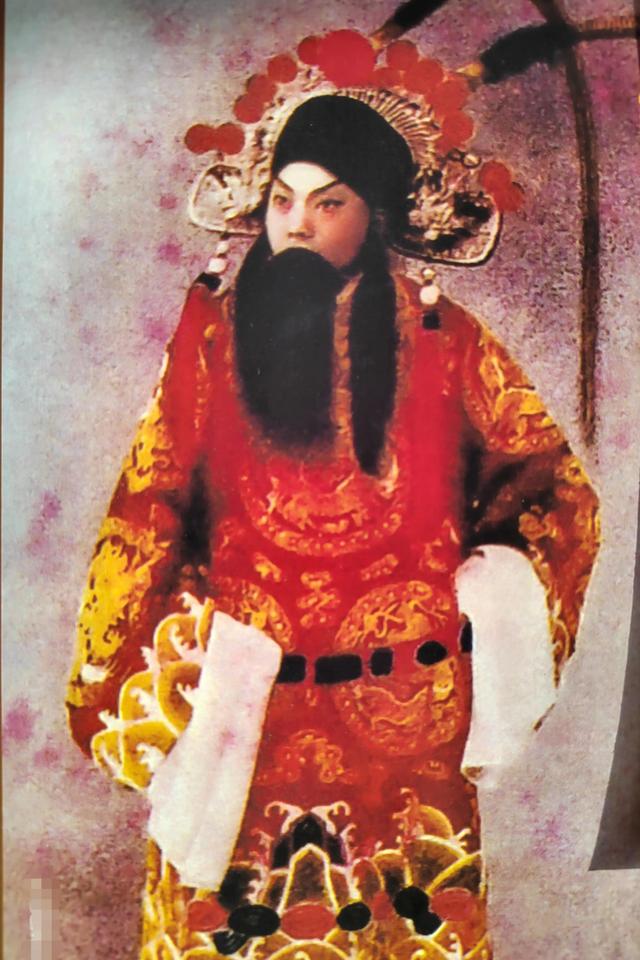

孟小冬《四郎探母》

自1943年起,孟小冬仅有两次公演自1943年起,孟小冬便退出舞台。1945年北京电台庆祝抗战胜利发起清唱大会,特烦她与程砚秋合唱《武家坡》,但她只唱了一句便因为身体虚弱无法坚持下去,遂改由杨宝森接唱。此后她仅登台演出过两次。

第一次是1946年12月,于北京怀仁堂的堂会上,她与李世芳演出了《武家坡》,其它剧目前有谭富英的《空城计》,后有程砚秋的《红拂传》,马连良与李万春合演的《八大锤》。

第二次也是最后一次公演,则是在1947年的上海,为杜月笙庆寿堂会上,此后的舞台上再见不到孟小冬的身影了。这次堂会是有史以来最大的私人堂会,全国京戏名伶几乎全部到齐,至今为人津津乐道。

孟小冬《珠帘寨》

孟小冬在杜府堂会上演出最后绝唱1947年9月,为上海恒社主人杜月笙六秩寿庆,恒社子弟在上海中国大戏院为杜氏举办堂会。最初计划演出五天,最终从9月3日到12日演出了十天。前五天所得票款,悉作粤、桂、川、苏四省水灾赈款。后五天票款,大部分拨作清寒青年助学金,少部分用以救济上海贫苦伶人。

其中7、8两日由孟小冬在大轴演出余派名剧《搜孤救孤》,孟小冬饰程婴,赵培鑫饰公孙杵臼,裘盛戎饰屠岸贾,魏莲芳饰程妻。

由于孟小冬事先声明这是她的最后一次公开演出,所以戏未演便引起了轰动,梨园内外、同行戏迷无不瞩目。甚至川陕平津的戏迷,都是坐飞机、买黄牛票来听戏的。据说黄牛票已涨至原票价的十倍,仍然是一票难求。

孟小冬

著名剧评家沈苇窗回忆说,由于孟小冬义演《搜孤救孤》一票难求,他也未能搞到票,于是“我乃商之于马连良,连良说:'我也要看,你跟住我就是。'就在7日那天,我和连良在中国大戏院二楼看戏,临时排位子,只得合坐一张凳子。”(按,此说与他人的叙述有异,有人说马连良为当日演出的提调,一直在台侧幕后,亲历者谭元寿亦说马连良当晚在舞台侧幕看戏)

谭元寿回忆说,孟小冬演出那天,所有参加为杜月笙祝寿演出的人中,除了一个人,国内凡是有名的老生都到齐了,后台边幕处都站满了内行人(按,唐韵笙此期间亦在上海演出,但他并未参加此次堂会)。

孟小冬《碰碑》

期间,马连良(按,此处与沈苇窗叙述不同)、谭富英、杨宝森、李少春等人均在侧幕悉心观摩;而此刻的上海滩,万人空巷,都在家里聆听电台转播;那些未能回到家里的戏迷则驻足街肆,聆听商店收音机的实况放送。

秦绿枝回忆说:那时我自然没有资格能得到中国大戏院的一张票子,哪怕没有座位,站在那里听一听也不行。那时我家甚至没有无线电,是到本弄一个亲戚家里去听现场直播的。听完了,我觉得我魂灵儿也随着孟小冬的声腔而去了……

忆孟小冬《搜孤救孤》演出情况京剧《搜孤救孤》一剧共有四场戏:定计、劝妻、公堂和法场。

饰演公孙杵臼的赵培鑫首先出场,穿的一件古铜色褶子很新,显得生硬,孟小冬所饰演程婴出场时,身着一件八分新的黑色褶子,看上去十分自然。

孟小冬(中)裘盛戎(左)《搜孤救孤》

一位署名禅翁的观众回忆说:小冬第一日出演,初上场时,腿上觉得发软,此乃久未登台必有的现象;嗓音亦稍闷,念白幸而嗓宽,尚能达远,惟底气不够,听上去反是赵培鑫响亮,下场时"……把计定"一句[摇板],为背躬音,腔调拔高处几乎开花,十分危险。

沈苇窗也注意到孟小冬首次出场时的失误,他如此记述:“孟出场时,略显紧张,在上场门时,靴子侧了一下,大家代她担心,其后安然无事。”

这此唱场的演出中,程婴与公孙杵臼对话时,程婴为仔细倾听公孙杵臼的意见,将椅子向前一拉,同时念白。这个动作“动作自然,神情如画”,马连良与沈苇窗不约而同地齐声叫好。

孟小冬 赵培鑫《搜孤救孤》

待第二场时,孟小冬的身上已觉得自然,嗓音亦稍出。"娘子不必太烈性"一段[二黄原板]是最难讨好的,孟小冬的演唱一气呵成,小腔尤佳,如"三百余口命赴幽冥"口劲韵味不亚于乃师;末句"……降麒麟"腔词又似背躬音,嗓音则较前充足。

"常言妇人心肠狠"两句摇板,先慢后紧,抑扬顿挫,安排适当,犹如斩钉削铁,非常悦耳,惜魏三之鼓,劲头过火,反将佳奏盖住。

"手持钢刀追你的命"翻高[摇板],嗓气尚觉不够;但持刀追妻及见公孙各种神情,做得恰到好处,大有乃师风范。夺子下场身段亦甚自然。

孟演至公堂一场,情绪稳定,嗓音响亮,动作不多,但每一个身段都极边式。

公堂的大段念白,步步加紧,演员“面朝里跪,口劲若不充足,绝难送入观众耳鼓。一为此戏之精华,唱做表情同时并用,资格稍差者,即有手忙足乱,顾此失彼之虞;孟小冬此段嗓音已开,运用自如,丝丝入扣。”

其中"背转身来笑盈盈,奸贼中了我的巧计行",由原来的停前启后的断唱法,改为句断气不断的连句唱法,动中有静,声情并茂,相当紧凑,唱至此处,必赢得满堂彩。

孟小冬(左) 赵培鑫《搜孤救孤》

法场对唱[原板],句句翻高,好在戏将结束,可以畅所欲为,总算功德圆满。

场面上打鼓的为魏希云,胡琴王瑞芝,月琴闵兆华,后来下海唱小生。当"法场"一场,胡琴拉[哭皇天]时,彩声四起。

当时在场的谭元寿是这样评价孟小冬的表演的:

孟先生唱得那叫讲究,就那个"白虎大堂"的"虎"字,高耸入云,声如裂帛,谁听了能不动情?能不佩服?就这么一出极其平常的戏,让人家孟小冬先生唱绝了。她唱得非常精练,每句唱腔都很干净,收音都特别帅气,没有任何拖泥带水的地方,唱到这个程度,在咱们京剧的历史上真可以说是空前绝后,如果让我比喻的话,真可以说就跟爆炸了一颗原子弹一样。

此戏严格而论,小冬唱念与乃师比较,可得70分,做表则打对折,多病之身,又久未登台,有此成绩,可称难能。

赵培鑫以票友资格扮演公孙杵臼,完全改变余派作风,可称绝出人才;裘盛戎亦非常卖力,此场演出后便走红上海。剧中两生一净身个一样高,且皆能唱正宫调,可称三绝。

魏莲芳是梅兰芳的弟子,他的身量太高,看上去与孟、赵、裘极不调和,又因为胡琴的调门太高,魏连芳几唱不成腔,有人说他唱了句"三上吊",决非过分之言也!

钱培荣用大盘机对将演出实况录了音,在电力不足时,就用手指推着转,因此效果不很好。上海中华电缆公司也录了音,效果比较好,却少录了几句[摇板]。此乃孟小冬唯一整出的现场录音。

孟小冬便装谢幕

戏罢,台下掌声如雷,要求谢幕,孟小冬却不肯出场,最后经杜月笙亲自从前台到后台去商请,方才出来。

谭元寿对此次谢幕的幕后情况回忆得更加详细:

演出后发生了一个谢幕的问题。因为那时候还不时兴谢幕,可观众围在台口就是不走,非要她谢幕。孟先生非常奇怪,她说:"我唱了半天,还得谢谢观众,我又没有唱错了,凭什么让我谢幕?"大家好说歹说,孟先生就是想不通,后来还是寿星老杜月笙亲自到后台再三恳求,孟先生才说:"谢幕可以,但是必须要大家再为灾区的灾民们捐款。"结果台下观众立即响应,很快就把捐款箱装满了。孟先生才重新勒上头,走到前台与观众见面。然后到后台卸装,看大家还没走,又穿着旗袍与观众见面,才在大家的掌声中登车而去。

这次义演票价分50万元、40万元、25万元、20万元、10万元、3万元等六种(均为旧币),悉数充水灾账款(按,此处与前说有异)。孟小冬登台之夕,轰动一时,戏迷纷纷抢买戏票,黑市票价,陡涨至100万元。各界赠送的花篮,折合现金计三亿三千八百余元,亦悉数移充善举。

当晚,马连良是在哪里观看孟小冬演出的,成了一件扑朔迷离的事情。在不同的人的讲述中,有三种说法:

一种是马连良是当晚演出的提调,如此,马连良应该在后台;一种是马连良并不是这一天演出的提调,而是站立在侧幕看戏;还有一种是说马连良坐在台下看戏。

由于这三种说法都是亲历人的讲述,因此,哪一种说法与事实相符,就成为了一个谜团。希望知晓真相的师友能提供确切答案。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com