亲身经历对于偶像的感受 今天我们重新谈谈

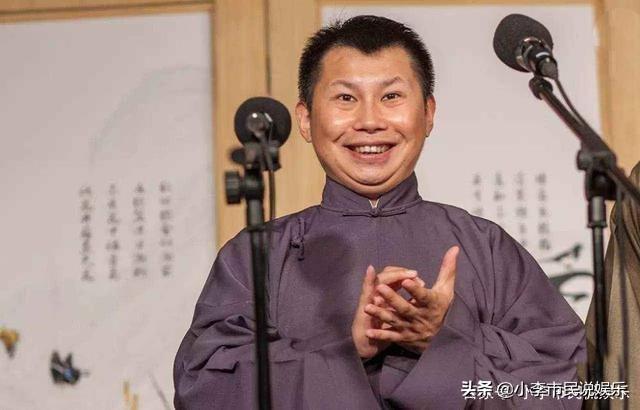

这是中国工程院院士钟南山在10月30日第三届世界顶尖科学家论坛主题会议上的致辞。

图片来源:共青团中央(ID:gqtzy2014)

任何国家的科学事业,最终的目的并不是培养诺贝尔奖得主,获奖只是一支“温度计”,它是国家科学发展成就和社会整体科创环境长期客观的反映。

相信全世界数不清的年轻人,会以今天与会的很多专家作为偶像,当然我们不能满足于此,我们成为偶像的目的,就是更好地消除青年人对偶像的盲从。通过偶像,学到他们对问题的看法,更多地问问为什么,让更多现在潜在的顶尖奖项的得主真正成为人类社会的服务者,让科学服务于大众。

近两个多月来,我作为其中的一员,见证了各国科学家和医疗工作者卓越的努力。这期间,很多事实使我感受到,科学家有国籍,但科学是没有国界的。

战胜疫情,必须要全球的合作,而且是要比现在更高、更紧密的合作,所在新冠和其他未来的疫情面罄,人类更需要摒弃分歧,共同面对。这不是一句漂亮话,而是更需要我们认真对待,切实执行和长久坚持。

——钟南山

“科学家”、“偶像”、“消除盲从”,钟南山院士在告诉我们,偶像的内涵不仅仅是我们现在认为的那么简单。

2005年的夏天正是“超级女声”最热的时候,那时小编还是一名小学生,每当节目中出现为喜欢的选手投票(那时还没有“打call”一说)的广告,我总会忍不住拿起老妈的小灵通发送短信,虽然结局是因为当月手机账单过高被男女混合双打教育了一顿。如今回想起来,那大概是我最早用实际行动支持“偶像”的时刻吧。

不知何时起,“偶像”一词和“明星”紧紧挂上了钩。偶像作为被人所模仿的对象,是上古时代先民崇拜的日月星辰、飞禽走兽,它们的形象被雕刻在古老的石壁上,至今依然可见,它亦可以是人思想具象化的产物,是敦煌壁画里的不老飞天,彩带飞舞,衣裙飘曳。

古埃及壁画

时间回到公元2020,小灵通早已成为时代的眼泪,短信也基本成为接受验证码和广告的工具,现在流行的是“训练营”“练习生”“成团”等新兴词汇。

不管是“浪姐”还是“演员请就位”,一大波紧跟潮流的娱乐节目成为了观众们的新宠。

如今的选秀节目似乎很喜欢将“偶像”批量生产的过程拉到观众眼前,名不见经传的年轻人聚在一起表演才艺,最终经过节目组认定,正式“出道”成为万人追捧的偶像。

这样的励志故事我们听过太多,甚至已经开始乏味,倒是这些偶像背后“盘根错节”的势力与八卦成为很多人茶余饭后的谈资。

支持偶像的方式也从小时候5毛一条的短信变得五花八门起来:你既可以一次性买100张喜欢偶像的专辑——虽然剩下的99张并不会让你比别人多听一首歌,也可以跟着偶像去全国各地听演唱会......

小时候拿着手机傻傻地为喜欢的偶像投票的我,如果能思考一下我的票是否真的会对选秀结果有影响的话,或许按下“发送”键的时刻不会那么坚定。

至少在制作方的宣传广告中,“观众老爷”具有了选择谁成为偶像的权利,至此,笼罩在偶像身上那层似有若无的神秘面纱最终完全消失。距离感不再,神秘感无存,偶像在人心中的位置似乎也就不那么高了:他们只在你想要看到他们的时候出现,只给你看公司希望他们表现出的“人设”。

如今我们给偶像增加了太多现代化的包装与想象,并试图用工业化的方式“批量”制造这份稀缺的神秘感,也正因为如此,钟南山院士的致辞才显得振聋发聩。

“我们成为偶像的目的,就是更好地消除青年人对偶像的盲从。”钟南山院士的话并非只是一句愿景。我们的确看到了在这场疫情中涌现出的科学家、医护人员以及坚守岗位的工作者,他们正逐渐成为所有人心中更为光辉和积极的偶像。

时至今日,我已经很难用一句话完整地概括“偶像”的真正内涵,每个人也都拥有选择自己偶像的权利。

但至少,偶像不应是资本台前的“打工人”,不应完全娱乐化,供人随时消遣。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com