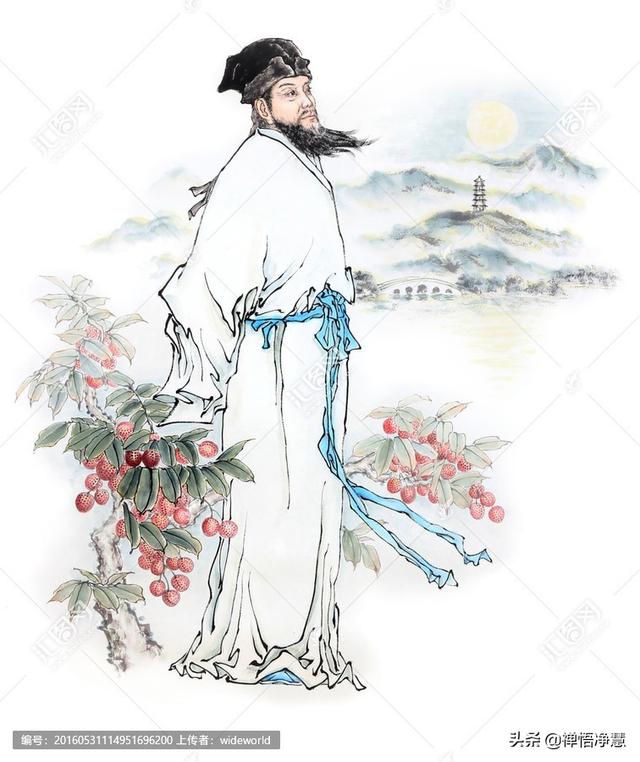

苏轼为什么被称为千古文坛第一人(苏轼与三的渊源)

宋哲宗绍圣四年(公元1097年),苏轼被贬广东惠州,心里不服,写了一首诗讥讽朝廷,结果再次被发配海南儋州中和镇,一代文豪他凭什么三战三捷,脱颖而出的呢?

- 从小所受到的教育。

一日苏轼夜梦初醒,回忆梦中之事,不觉老泪纵横。他梦见了自己的童年时代,母亲教他读书的情景,那是在读《后汉书·范滂传》时,母亲给他讲解了范滂的故事。范滂是汉代的一位清官,秉公执法铁面无私,得罪了许多权贵,后来被诬告处死。

临行前,范滂对母亲告别时说道:”儿不能尽孝,即将追随父亲而去,望母亲大人原谅孩儿”。母亲回道:”吾儿为正义而死,死而无憾”。

不到十岁的苏轼听完母亲的讲解,反问道”如果我是范滂,母亲该如何是好啊?

母亲没有迟疑不决,而是斩钉截铁的回答到”范滂母亲能做到的,我为何做不到”!

苏轼虽然还小,母亲大人所说的话,其份量和含义对于这个天才来说,应该会领悟得到的。

苏轼想到这里时,又想起了父亲苏洵,苏洵虽然一生没做什么大官,而他文章誉满天下,是唐宋八大家之一。

有一天,苏轼问父亲,为何我的名字叫苏轼,弟弟叫苏辙呢?

父亲语重心长的说道:”你兄弟二人在学业上,我还是认可的。可是你们两个人性格截然不同,你是属于老顽童的天性,疯起来什么都不顾。

你弟弟呢?他少年老成,稳中求进,对苏辙我放心,对你我是有所顾忌的!

当初给你们起名字时,我就考虑到一个问题,一辆车最重要的部位是轮子,和车辕。我不想吾儿做太累的轮子,也不想你负担太重做车辕,只想让你做车前横扶手,这个扶手叫做”轼”。

看起来它是装饰品,无关紧要,当车子颠簸时,人可以扶一扶,我的意思是说:你做事做人要收敛锋芒,有才华要慢慢释放,德不孤,必有邻。

对于苏辙的”辙”我是这么想的,希望他读万卷书,行万里路,做人要像那条车辙一样,步步有印记,才会前途无量。

苏轼听懂了父亲的良言寄语,铭记在心。

回忆到这里,六十岁的苏东坡老泪纵横!

2、初露锋芒。

二十一岁的苏轼和十八岁的苏辙,随父亲一道进了京城,按照宋代的科举制度,他们必须参加乡试,获得秀才身份后,才能参加举人考试。

然而苏轼和苏辙都没有参加过乡试,直接参加了省试,况且是在京城报考的。各地前来应试秀才何止千百,都跃跃欲试,来分这一杯羹。

考取秀才后,一般只做教书先生,如果考上了举人,才能步入仕途为官。读书人最大的目标也就是举人,因为它太难考了。范进中举他考了一辈子,54岁才考取第七名 ”亚元”,按现在的说法他是”副举人”。

发榜的日子到了,苏轼和苏辙兄弟二人荣登榜首,苏家父子自然高兴非常,初战告捷。

接下来迎接的是院试,院试要经过两道考核,初试从举人中选拔优秀的人才,再参加由”教育部”拟题的进士考试。

苏轼苏辙从芸芸考生中脱颖而出,双双名标皇榜,对于一个二十二岁和十九岁的两个年青人来说,他们已经是文坛上不可多得学霸了。

苏轼的文章引起了文坛领袖

欧阳修的青睐,欧阳修在评阅试卷时,最初以为文章是自己的弟子曾巩的,为了避嫌点了第二名,苏轼是第一的文章,得了个第二的头衔。欧阳修做到了问心无愧,道德上释然了,可苏轼冤不冤啊!

正因为此次的”乱点鸳鸯谱”,苏轼与欧阳修结下深厚的师生情义。

宋朝最高的考试级别是制科,北宋和南宋加起来近三百二十年的时间,制科一共举行了二十二次,只有四十一人中的头筹。而进士选拔一百一八次,有四万多人中得进士。四十一比四万,千里挑一的录取概率。

苏轼就是苏轼,打破了宋朝近百年没有制科头名状的尴尬, 以三等头名获得宋仁宗的钦点。苏辙也不示弱,中得制科四等,这时苏轼才二十五,苏辙二十三岁。两兄弟创造了宋朝科举制度的神话,也是奇才子的锋芒毕露。(注·宋代制科一等、二等虚设,三等是最高,依次是三等次、四等、四等次)。

3·苏轼的秘籍

在屈指可数的唐宋八大家之中,苏轼一家就占了三个名额,他们的秘籍是什么呢?而我们现在有的学子,都害怕考试,对考试心有余悸。可苏轼他们是怎么做到的?

天份只是一个投路石,人才是它的风向标,勤奋是累积的露水,只有坚持不懈才能装满理想。

苏轼成功的秘籍:有五个方面,一是启蒙教育时,家庭的作用最主要,父母做了他人生的第一个师长,除了严格督促孩子的学习以外,言传身教是影响他一生的品德。

二。苏轼的学习方式方法与众不同,天份只是一方面,主要还是苏轼学习方法。他读书学的是诸葛亮方式,大略阅读法,看一部书先不细嚼慢咽,不求其精,先懂其意,而后再去精读。这样读书省时省力,又能将精华吃进肚子里。

三。博采众长,涉猎百家。

学习知识,不能死啃那些《子史经集》,还要向外求取知识,为什么这样做呢?因为知识是互联的,只有掌握多门的学问,才能做到”书到用时不用找”,已经装满了肚子里。苏轼接班文坛领袖,如果肚子没有货,怎么能领导那些鸿儒大师。

四。活学活用,举一反三。

苏轼早已将文化知识融入了血肉里,一个问题他能从两个或三个方面去思考,选择出最合理的答案。他还能根据文章的要求自创典故,例如他在制科考试,《刑赏忠厚之至论》中写道:当尧之时,皋陶为士。将杀人,皋陶曰“杀之”三,尧曰“宥之”三。故天下畏皋陶执法之坚,而乐尧用刑之宽。

大意是说:尧执政时,皋陶是执法官要杀一个人,尧一连三次都说宽恕意思。

文坛盟主欧阳修就问苏轼,这个典故出自哪里?苏轼说出自《三国志》里的《孔融传》,欧阳修找了三天也没找到典故,再次问苏轼典故书里没有啊!

苏轼这才对老师说:是我根据《孔融传》自己编的一个故事。欧阳修不但没责怪苏轼,反而称赞他是活学活用,是不读死书的好学生。

五。遇到了一位好师长。

欧阳修是苏轼的老师,也是他的挚友,在文学艺术上尽心尽力的指导苏轼,使这位奇才更好的为文化做出贡献。老师的培育、点拨、褒奖都成为苏轼前进动力,他很感激老师欧阳修,可惜他去世的很早。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com