大唐最悲壮战役(太原之战大唐帝国生死存亡的关键)

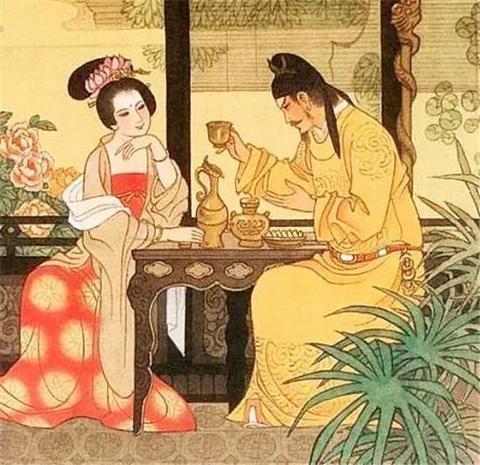

安史之乱,一场由多种矛盾聚集所产生的混战,搅闹了大唐帝国半个多世纪,致使辉煌无限的唐王朝走向了下坡路。人们对安史之乱的看法不一,有人说是权力的洗牌,有人说是制度的失衡,还有人说是玄宗的昏庸,但无论如何,这场战乱都不可避免的发生了。

太原之战,一场名不见经传的战役,却意外成为了安史之乱的转折点,太原之战的结局更是直接影响着这场叛乱的历史走向。

大唐帝国生死存亡,很大程度都系在了这场战役之上,而安史之乱的终结,也由此次战役而提上日程,这一切的一切,都离不开战役的指挥者――李光弼和战役自身的无限震撼。本期文章将从太原之战切入,从战争的角度去解析安史之乱终结的必然性和大唐再统与一蹶不振的可预见性。

太原大战的前奏:嘉山之战天宝十四年安史之乱爆发。

天宝十五年,郭子仪与李光弼大败史思明,史思明仓皇逃窜,郭子仪李光弼紧追不舍,随后史思明引兵反击,郭李二人又被穷追不舍。

郭子仪边逃边诱敌深入,三日后再次大败史思明,形式一变又成了史思明逃,郭子仪追击,眼见史思明连战连败,作为盟友的安禄山自然不会坐视不理,而嘉山之战也由此爆发。

首先,安禄山调集离史思明最近的河北大将蔡希德率兵两万支援,紧接着又调临近的范阳守将牛廷玠发兵万余人支援眼见两路兵马前来支援,史思明又鼓足了勇气,立即整顿兵马收整散卒,旋即汇集了五万精兵。

重整旗鼓的史思明兵强马壮,大军锐气正盛,郭子仪自然知道不能和敌军硬拼,于是打起了游击战。依托有利地形,郭子仪下令全军是敌疲我打,敌进我退,敌退我进,搅扰的史思明大军渐渐疲劳。

紧接着,郭子仪与李光弼率军展开突击战,史思明阵脚大乱,五万精兵损失惨重,嘉山之战以郭子仪大军获胜而告终。

这场战役,对太原之战有着很深的启发意义,首先是领军人物,嘉山之战以郭子仪为首,这位力挽狂澜的大将是指挥官,而李光弼则是帐下大将。郭子仪的战术,战局的分析,一切都在李光弼的眼中,给这位军事天才掀开了一闪指挥战争的窗户,为其指挥太原之战奠定了基础。

其次是战争形式,史思明的溃败和安禄山的失利,导致叛军内部矛盾重重,安禄山与部众上下离心,而安禄山和其子安庆绪也矛盾重重,史思明与部众的关系也几近微妙。

最后是战局,因为数次溃败,给这场战乱带来了精神上的灭顶之灾,史思明需要赢一把鼓舞军心,安禄山需要大胜来壮声势,安定叛军的精气神,于是长安沦陷,玄宗逃亡蜀地。至于史思明,则陷入了太原之战的风波。

太原之战:是生是死一战间公元756年七月,肃宗继位,于灵武召见郭子仪、李光弼,加封李光弼为使相、节度使,太原留守。

新官上任的李光弼,率领五千兵马星野赶往太原,次年,准备大胜一场的史思明会同蔡希德率军十万围攻太原,史思明打得一手好算盘,他清楚攻克太原便能振奋军心,而后便可直取灵武,刚继位的肃宗便可成为囊中之物。

然而,敲了一手如意算盘的史思明失算了,因为他没有料到,此次太原之战的对手,是同郭子仪一样老辣而且更狠辣的李光弼,李光弼的作战风格就三个字:稳、准、狠。很快,李光弼到任太原,与史思明展开了对峙,不过史思明似乎并没有把李光弼放在眼里,而且已经将太原视为囊中之物了。

骄兵必败,但史思明显然不相信绝对的优势下自己还能失败,而且他相信没有了郭子仪的李光弼,就是一头待人宰割的小绵羊。

史思明的傲娇不是没有道理,因为太原城内没有精兵,即便是老弱病残也不足一万,这样的军队拿什么和他这位手握十万精兵的人争呢?城内军心涣散,此外太原城方圆四十里,城墙年久失修,已经无法抵御大规模的进攻了,史思明实在想不出能够让他失败的理由。

理由千篇一律,真相却是唯一,史思明失算了的,能够让他输的,是李光弼!

李光弼到任,立即研究部署听取意见,手下将领哪还有切实可行的办法,研究了一番,李光弼确定了纲领:只守不攻必然是自取灭亡。怎么防守,还要进攻,拿什么进攻,他手底下拢共不到一万的残兵。笔者已经交代了,李光弼用兵只有三个字:稳、准、狠。

第一步当然是稳,即稳定军心,李光弼战前动员,鼓动将士们准备守城的器械,其中格外注重石炮――投石器。注意,这东西是攻守两用型的利器,显然,李光弼是真不打算死守。

第二步是准,即看准时机,算准战时,瞅准目标发动进攻,李光弼瞅准的是史思明的大营。

第三步是狠,李光弼狠起来自己都怕,他下令用有限的人力去凿地道,把地道从城内一路打到史思明大营。

用意显而易见,他是一面死守,另一面开始发动进攻,这种打法史思明如何能够预料,他还沉浸在绝对优势的喜悦当中,没有发动总攻。

这一切,都给予了李光弼绝好的机会,很快,一支奇兵自史思明大营地下涌出,还没有反应过来的史思明大军阵脚大乱,被斩首一万余,同时在投石器底下死伤的将士无数,史思明慌了,但已经迟了。

还没有缓过神来,史思明大营又传来了惊天消息:安禄山被杀,安庆绪称帝。

什么叫不怕神一样的对手就怕猪一样的队友,史思明神奇的做到了二者兼备,李光弼这个神一样的对手刚给自己一个措手不及,安氏夫子这猪队友就自乱阵脚了。无奈之下,史思明只得撤军,但李光弼哪是好惹的,想打完就走,没那么容易。

李光弼发起狠来,确实是自己都怕,史思明刚退军,李光弼就开始组建训练敢死队,不到一个月时间训练完成,星夜兼程追击史思明,斩首七万!要知道,敢死队中人拢共都不到上万之众。

神奇的太原之战,以李光弼率军一万大破敌军十万而告终。

战后风云录一场轰轰烈烈的太原大战,以李光弼斩杀七万敌军而宣告结束,但其巨大的战争影响远没有终结。

太原之战,就直接意义而言,其保住了战略要地太原,拱卫住了行宫所在地灵武,将史思明的阴谋扼杀在了摇篮当中。在历经玄宗迁宫、避难蜀地又驾崩于灵武后,皇室统治声望摇摇欲坠,史思明如若攻克太原,灵武便是会战的关键,唐军能否取胜就需另当别论了。

皇帝外逃,叛军声势浩大,这些都是大唐帝国平叛的不利要素,即便是一对一唐军都对叛军有几分胆怯,这种心理直接影响着平叛进程,然而李光弼的太原大胜,彻底鼓舞了大唐帝国的军心,以少胜多的经典之战,成为了大唐将兵的精神支柱。

太原会战中史思明的傲娇与溃败,彻底激化了内部矛盾,安禄山内部的矛盾已然爆发,而安庆绪处置矛盾的方式,也为史思明阵营提供了借鉴,随后不久,史思明被杀。随着安禄山和史思明的相继陨落,叛军败亡已成定局。

还有一方面值得注意,在太原会战之后,大唐帝国迎来了两位军神,郭子仪和李光弼。李光弼被皇帝封检校司徒,拜为司空,加侍中,领同中书门下平章事,兼兵部尚书,爵魏国公改郑国公,任天下兵马副元帅等等。

二人地位的提高,标志着大唐王朝平叛进程的快速化和高效化。经此一役,大唐帝国转危为安,安史之乱逐渐平息,叛乱走向了下坡路。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com