郭沫若十首情诗(郭沫若的一首抗战诗)

郭沫若

1941年11月16日,重庆文化界人士在中苏文化协会召集下举行茶会,庆祝郭沫若创作生涯25周年暨50岁寿辰。文人雅集,气氛热烈,日本反战人士绿川英子女士即兴登台,以充满激情的声音朗诵自己撰写的祝辞《一个暴风雨时代的诗人》,将庆祝茶会的气氛推向了高潮。郭沫若则乘兴挥毫,在绿川英子的一块绢帕上题写了一首诗:

茫茫四野弥黮暗,历历群星丽九天。

映雪终嫌光太远,照书还喜一灯妍。

对于许多名家之作,若不了解其创作背景及所处环境,便难免会出现以讹传讹的憾事。1980年代,绿川英子的女儿将郭沫若在绢帕上题诗的手迹捐献了出来。于是,许多人想当然地认为,郭沫若的这首诗就是称颂绿川英子的。之前公开出版的两个版本的《郭沫若年谱》,均对此言之凿凿。事实上,郭沫若只是将这首诗“书赠”绿川英子,而不是“诗赞”绿川英子。郭沫若的这首诗起初是写给退役陆军中将陈孝威的,诗的背后藏着一段鲜为人知的故事。

越洋条陈

陈孝威,出生于清光绪十九年(1893年),福建侯官(今闽侯)人,早年毕业于福州武备学堂,后升入保定军校第二期炮科深造,1926年出任泰宁镇守使,授陆军中将衔。1929年,陈孝威退出军界,闲居天津,1936年他迁居香港,创办时事半周刊《天文台》,意在使世人了解世界风云变幻。

在陈孝威的军事生涯中,并无显赫的战绩,倒是留下了几篇军事理论研究文章。但正是凭藉着自己的军事理论功底,陈孝威将《天文台》半周刊办得有声有色,引得各国驻港外交官竞相阅读,并将其中的重要分析文章作为情报译送回国。

1940年9月27日,德、意、日三国在柏林签订《三国同盟条约》,正式确立法西斯轴心国的同盟关系,世界风云骤变。国际舆论普遍认为,《三国同盟条约》的形成是法西斯国家攻击英国、美国和苏联的先声,但时局将怎样具体演变,一时都成为未知。陈孝威经过缜密分析,撰成《德意日三国同盟协定内对英对美对苏作战案之蠡测》一文,作为社论,发表在是年10月7日第402期《天文台》上。文章对法西斯国家的总体战略作了两点预言式的分析:一是德国必定先进犯苏联;二是日本势必要进窥南洋。在此立论的基础上,陈孝威在文末建议:美国应该将售舰租地的范围扩大到南太平洋,以迅速扩充英国在远东的海空军战斗力,以英制日,避免将来美国海军渡洋作战;如果能以物质援助中国抗战,也不失为援人自援的一种有效手段,这是美国在直接参战之外,打击德、意、日同盟最有效的办法。

大凡以谋士自居的人,都渴望自己的点滴见解能被人赏识,若蒙明主不弃,有所采撷,便不枉此生了。陈孝威撰罢此文,索性作一次越洋条陈,他将自己的得意之作译成英文,分别寄给了美国总统罗斯福、国务卿赫尔、陆军部长史汀生和海军部长诺克斯。不久,美国驻香港总领事真的给他转来了罗斯福总统的复函,其他各位也先后函复。这本是西方人的一种礼仪习惯,但陈孝威以一个东方人的观念,对此则感到受宠若惊。

1940年11月5日,罗斯福连续第三次当选美国总统,12月29日发表著名的“炉边谈话”,表示中、美、英三国的命运有密切的关系,美国决心负起反法西斯国家兵工厂的职责,将以大批军需物资援助中国。陈孝威认为罗斯福的新政策与他在文章中的建议分明有相契之处,于是情不自禁,赋诗一首,名曰《美利坚大总统罗斯福先生读余去岁十月七日论文赐函奖饰辄酬一律赋谢》,献给罗斯福。诗云:

白宫三主承明席,砥柱终迴逆水流。

降此鞠凶人扰扰,贤哉元首政优优。

干戈到处汹群盗,日月无私照五洲。

欲脍鲸鲵济沧海,八方风雨感同舟。

1941年5月17日,陈孝威将这首“酬罗诗”,用精致的仿古装潢,连同一封书信,一起寄往美国。陈孝威在信中称颂罗斯福为世界救主,并以一个中国国民的身份向他表示最崇高的敬意。

1941年6月22日,德国果然突然入侵苏联国境,陈孝威的第一点分析得到了验证。这一年的12月8日,日本又突然偷袭美国珍珠港,同时进犯南洋,以陆海空军轰炸、进攻马尼拉、新加坡、中国香港等地,打响了太平洋战争。陈孝威的第二点分析又被应验了。

诗文唱和

陈孝威向罗斯福献诗后,仍感意犹未尽,又遍给海内外社会名流和著名诗人发函,讲述自己向罗斯福献文、献诗的缘由,征请各位给他的“酬罗诗”赐写和章。陈孝威将收到的和诗随时在《天文台》杂志刊布,并准备等集齐后,再手抄一本寄呈罗斯福。

这场诗文唱和,历时7个月,有300余人应征,得诗360余首,所谓一国之元老、勋旧、硕彦、名门闺秀均被陈孝威一一请出,悉数登场,演成战火中竞相吟诗的一桩趣闻。

冯玉祥和了一首五言律诗《和孝威将军酬罗斯福总统诗》,在他的那些“丘八诗”中堪属上品,诗云:

法西迷暴力,四海血横流。

民意屠刀下,兵机魔手优。

风雷兴古国,道义奋新州。

同气今携手,狂澜无覆舟。

郁达夫和了一首七言律诗《读陈孝威先生上罗斯福总统书后》,称颂陈孝威的军事预见力:

太学上书关国运,广陵草檄慑权臣。

儒生未必全无用,纸上谈兵笔有神。

当时,重庆大后方充斥着一股浓郁的崇美风潮。蒋介石也希望以美制日。及至日本偷袭美国珍珠港,引发太平洋战争,重庆一片弹冠相庆,认为日本人终于头脑发昏了,真是想死死不掉,头往石臼子里钻。崇美风潮在这场诗文唱和中也尽数显现出来。在林林总总的和诗中,有人写出了“大旱云霓望白宫”“云霓渴望拜罗公”等诗句,直把美国和罗斯福看成世界人民的救主。即便是在一些社会名流的和诗中,直接以“崇美”入题的也不乏其人。

潘公展和了一首五言律诗,可谓媚态可掬,诗云:

西方有美人,泱泱大国风。

元首膺三选,民意在厥躬。

仗义狮子吼,纶音播白宫。

君等奋百战,吾其武库充。

章士钊和了一首七言古诗《孝威嘱作咏罗斯福总统诗》,堪称和诗中“崇美”之最,诗云:

世界大战始东方,东方古国君子乡,蝮蛇螫手身且僵。

得友扶持惬所望,友伊谁兮惟元良,有美一人在西方。

世界大战乱西方,森林蛮族纷披猖,欧洲震旦同荒荒。

义声欻起两大洋,海岸何止万里长,有美一人在西方。

有美一人在西方,手宰新陆孰敢当,仁义以为天下倡。

利兵坚甲无尽藏,待君一出四海康,何有东方与西方。

在一片崇美声浪中,郭沫若终于按捺不住出场了。郭沫若被称为当代诗仙,早年以一部《女神》蜚声诗坛。抗战爆发后,他从日本归国,一度出任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长,主持战时宣传。郭沫若对陈孝威“酬罗诗”中所透出的崇美风尚颇有一番感慨。于是,一代大家独持“偏见”,提笔写成《读酬罗诗灯下率成三绝寄孝威》,诗云:

人称三杰罗斯福,邱吉尔同史太林。

能集众思广众益,武侯遗训耿而今。

希墨允推今桀纣,居然一对大魔王。

英雄崇拜徒然尔,欲得降魔贵自强。

茫茫四野弥黮暗,历历群星丽九天。

映雪终嫌光太远,照书还喜一灯妍。

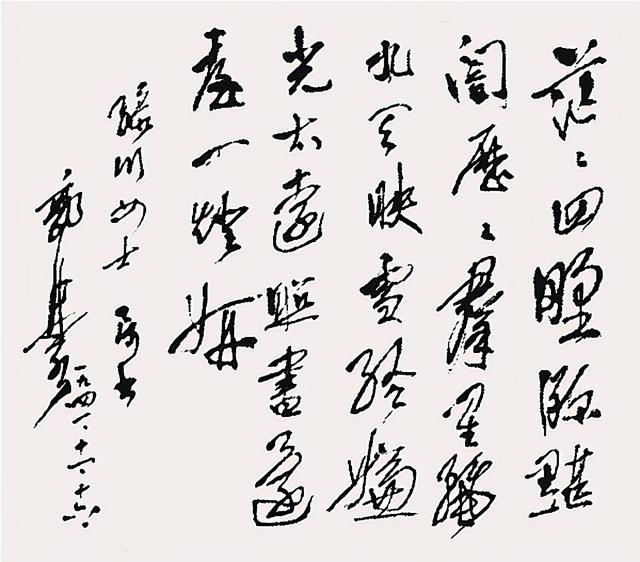

郭沫若《读酬罗诗灯下率成三绝寄孝威》(其三)手迹

郭诗意境分明,层层推进。其中第三首七绝,诗人分明写的是中国的抗战形势与前途。“茫茫四野弥黮暗”,指的是日寇横行,汉奸作祟,神州大地笼罩在一片黑暗之中;“历历群星丽九天”,指的是抗战英雄辈出,如历历群星,辉映九天;“映雪终嫌光太远”,活用了“孙康映雪”的典故,这里是对崇美风潮的奉劝;“照书还喜一灯妍”,堪称全诗的点睛之笔,诗人直抒胸臆,再次指明抗战的前途在于自强。

郭沫若的这首抗战诗,正如绿川英子当时在祝辞中所称颂的:“地不论东西,时不论古今,伟大的诗人的价值不允许只把它藏在文艺的圈子里。然而一个诗人又成为时代的宣传家、政治家的例子却不多。作为诗人的郭沫若先生,不仅做得而且在任何一面都算得上是杰出的一家呢!”

作者:中国第二历史档案馆 孙秋浦

来源:《中国档案》

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com