苏联zis(苏联从砸碎帝国主义锁链的解放者到霸权)

苏联,全称苏维埃社会主义共和国联盟,地跨欧亚两洲,东西最远距离达1万多公里,南北约五千公里,国土面积达到2240万平方千米,与北美洲面积相当。

苏联于1922年成立,是世界第一个社会主义国家,在第二次世界大战中更是凭一己之力扭转整个欧洲战局,二战结束后的半个世纪,成为唯一与美国并存的超级大国,在20世纪世界舞台上发挥举足轻重的作用,直到1991年解体。

苏联从兴起、发展、鼎盛到衰亡,似乎再一次重蹈他的前身俄罗斯帝国的生命轨迹,那苏联在69年的“生涯”中又有着怎样的曲折历程,且听小编慢慢道来。

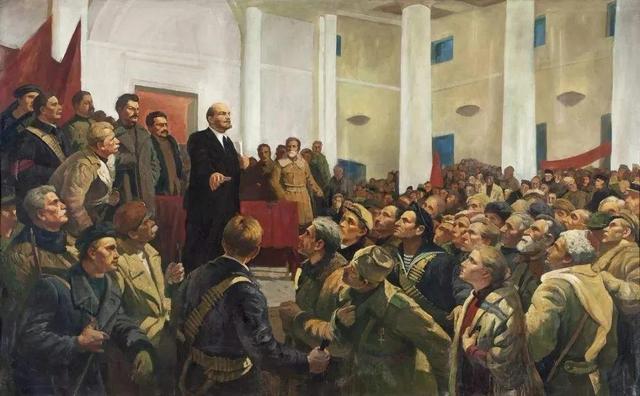

十月革命和苏维埃工人政权1917年3月,俄罗斯帝国爆发二月革命,沙皇尼古拉二世下台,统治俄国三百多年的罗曼诺夫王朝灰飞烟灭,俄国出现了资产阶级临时政府和工人士兵代表苏维埃并存的局面。

1917年11月7日列宁领导布尔什维克从临时政府手中夺取政权,史称“十月革命”。革命后国名改为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国,简称苏俄。

革命后的俄国遭到西方帝国主义列强的联合围剿,西方国家是不允许在自己的眼皮底下出现工人阶级政权的,西方国家一面派兵武装干涉苏俄,另一面扶持俄国内白俄残余势力,力图扼杀新生的苏维埃政权。

1918年俄国内战爆发,为抗击敌人,俄罗斯联邦同乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚建立军事政治同盟,经过四年浴血奋战,苏俄击败反革命势力,苏维埃政权在俄国总算是站稳了脚跟。

为了统一进行国防建设和经济建设,各苏维埃共和国提出联合问题,1922年,首次苏维埃代表大会在莫斯科召开,通过了苏联成立条约,实行联邦制,苏联正式代替苏俄成为俄国的主人。

当时加入苏联的有俄罗斯、南高加索联邦、乌克兰和白俄罗斯等4个加盟共和国。

按照列宁的要求,各加盟共和国按照自愿原则加入苏联,同时也有自由退出联盟的权利,充分展现了平等自由的精神,但苏联政权天生的松散性也给日后解体埋下隐患。

斯大林模式和工业化建设1924年伟大的工人阶级革命导师列宁逝世,斯大林出任中央,成为苏联最高领导人。

为了实现工业化和保障苏联政权安全,斯大林决定优先发展国防工业和重工业,以图在最短时间内将苏联从农业国变成工业国,1928年起实施计划经济,领导国家进行大规模工业化建设,这一经济发展模式也被称为斯大林模式。

经过十年的发展,苏联在1937年成为欧洲工业生产值最高的国家,GDP位居欧洲第一,世界第二,苏联用十年的时间走过了西方国家上百年的历程,苏联也因此一跃成为全球重工业和军事强国。

但斯大林模式也有很大的弊端,那就是农业和轻工业不受重视,发展迟缓,集体农庄政策的实施使得苏联农业产值严重下降,仅仅达到1913年水平。

1932―1933年间,乌克兰大饥荒爆发,250―480万人死亡,苏联推行的农业集体化政策加剧了饥荒的蔓延,严重阻碍农民的生产积极性。

随着时间的推移,斯大林模式这一弊端愈加明显,而且斯大林模式实施计划经济,权力高度集中,导致体制僵化,这一系列缺陷对苏联以后的发展造成严重阻碍。

1937至1938年,苏联实施“大清洗”。在此期间,130万人被判刑,其中68.2万人遭枪杀,不少军界、经济和科学艺术界人士被清肃,军事人才的断层也是二战初期苏联节节失利的重要原因。

领土西进和反法西斯卫国战争在苏联轰轰烈烈的工业化建设中,欧洲政坛也发生重要变化,希特勒和他的纳粹执掌德国政权,欧洲上空战云密布。

以英法为首的西方国家采用“绥靖政策”安抚希特勒,苏联在多次提出和英法结盟建立欧洲共同防御体系不果后,觉得西方国家企图将法西斯“祸水东引”。

与此同时,纳粹德国却多次向苏联提出改善彼此关系。1939年,苏联决定采取“祸水西推”策略,和德国结盟秘密签订《苏德互不侵犯条约》。

同年9月,德国闪击波兰,二战爆发,按照该条约划分的势力范围,苏联出兵与德国瓜分波兰,并得到波兰近40%的领土,同年冬天发动苏芬战争,在付出了巨大伤亡的情况下夺取芬兰4万多平方公里领土,同时苏联将爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛强行并入苏联。

综上所述,苏联在经历内战和工业化建设后,逐渐继承沙俄侵略的衣钵,走上对外扩张道路。

但很快,苏联迎来了国家命运危急存亡时刻,1941年6月22日,德国撕毁《苏德互不侵犯条约》,闪击苏联,苏德战争爆发。

战争初期苏联节节败退,乌克兰、白俄罗斯等东欧大部分领土沦陷,纳粹德国很快逼近莫斯科,但上天似乎垂青俄国,希特勒遭遇了一百多年前拿破仑的窘况,俄国气温骤降,寒冷的冰雪严寒阻挡了德军进攻的步伐,也再次救了俄国的命。

1941年12月,苏军从莫斯科城郊开始反攻,到次年4月击溃德军50多个师,击毙击伤德军80多万人,将其击退150多公里,解除了对莫斯科的威胁,夺回了60多座城市。

莫斯科保卫战的胜利宣告了希特勒“闪击战”的彻底破产,粉碎了德军自二战开始以来不可战胜的神话,也成为苏联卫国战争的一个转折点。

1943年,苏联红军经过一年多顽强抵抗,获得斯大林格勒战役的胜利,在双方付出一百万人死亡代价后,苏联彻底掌握战争主动权,这一战役也成为整个二战的转折点。

1945年5月,苏联攻占纳粹德国首都柏林,希特勒自杀, 德国投降,欧洲战事结束。为赢得卫国战争的胜利,苏联军民牺牲2700多万人,1700座城镇和超过3.1万个工厂被夷为平地,四分之一的国民财富毁于战火。

8月,苏联对日本宣战,出兵中国东北和朝鲜北部,关东军被击毙八万三千人,被俘五十九万人。苏联在二战中以一己之力扭转乾坤,为粉碎法西斯做出杰出贡献。

但苏联在1944年10月吞并中国外蒙古的唐努乌梁海地区,1945年逼迫民国造成外蒙古独立,凸显其大国沙文主义和霸权主义特征。

冷战对峙和赫鲁晓夫改革二战后,苏联与美国为首的西方国家的关系日趋紧张,1946年英国前首相丘吉尔发表铁幕演说标志美苏冷战帷幕缓缓拉开,1949年美国和西方的北大西洋公约组织成立。

同年,苏联成功试爆原子弹,成为继美国之后第二个拥有核武器的国家。

1953年执掌苏联政权近30年的斯大林逝世,赫鲁晓夫当选苏共第一书记,1955年苏联领导东欧国家成立华沙条约组织,冷战格局最终形成。

赫鲁晓夫执政时期对内实施去斯大林化政策,为大清洗中的受害者平反,经济上下放权力,给予企业自主权,推行农业改革,改善苏联民生。

苏联科技也取得长足发展,赫鲁晓夫重用科技人才,在航天领域取得令世人瞩目的成就,1958年发射第一颗人造卫星,1961年把人类第一位航天员加加林送入太空,开辟历史新纪元,也在美苏太空竞赛中赢得了先手。

但赫鲁晓夫改革并没有从根本上解决苏联经济体制的问题,却导致斯大林模式进一步僵化。而且“去斯大林化”招致中东欧各国的反对,出现“匈牙利事件”,“波兹南事件”,但均以苏联出动军队镇压而收场。

1962年他策划的古巴导弹危机一度使苏联和美国站在核战争的边缘,但最终以苏联让步使危机平息。1964年10月,当赫鲁晓夫在黑海度假时,勃列日涅夫在莫斯科发动政变,赫鲁晓夫“被退休”,他的改革就此失败。

军备竞赛和霸权主义扩张1964年勃列日涅夫出任苏共中央第一书记,成为苏联最高领导人,苏联进入勃列日涅夫时代。

勃列日涅夫上台后纠正了赫鲁晓夫对斯大林的过度批判,大力进行经济改革,进入七十年代,苏联借助国际油价大涨,赚的盆满钵满,苏联进入全盛时期。

但同时勃列日涅夫的思想变得僵化,使苏联国家与社会丧失了进步的活力,勃列日涅夫时代的后半部分被称为苏联的“停滞期”和“僵化期”。

在其执政的1973年,苏联在历史上第一次成为粮食净进口国,国民收入年均增长率从1970年的5.1%下降到1975年的3%,再到1980年的2.3%。

国际上,冷战呈现苏攻美守态势,苏联与美国大搞军备竞赛,苏联将1/4的财政收入用于军事国防。

截至1979年,苏军总兵力达365.8万人,拥有2300余枚弹道导弹,156架远程轰炸机,105000辆坦克和装甲车,40700门火炮,大型水面舰艇248艘,在核武器方面实现赶超美国。

依托雄厚的经济和军事实力,苏联在世界各个区域与美国展开竞争,1968年苏联出动50多万华约军队占领捷克斯洛伐克全境,挫败其改革运动,史称布拉格之春。

同时苏联在中苏边境陈兵百万,先后挑起珍宝岛事件等武装侵略行为,六七十年代,苏联将势力渗透至中东和非洲,1975年插手安哥拉内战,1977年支持埃塞俄比亚和索马里进行战争,1979年支持越南侵略柬埔寨。

1979年底悍然发动阿富汗战争,企图为南下波斯湾、印度洋打开通道,苏联霸权主义扩张达到高峰。

在勃列日涅夫时期,苏联军费支出一直以很高的速度增长。进入70年代,苏联一跃成为世界上军费开支最大的国家,它在70年代的累计军费开支超过美国20%~30%。

虽然苏联在超级大国竞争中咄咄逼人,但长期的军备竞赛对苏联经济的发展产生了严重影响。

戈尔巴乔夫改革和苏联解体1982年领导苏联18年之久的勃列日涅夫去世,由于苏联长期的老人政治,导致苏联高层人才断层。

继任的安德罗波夫虽然进行卓有成效的改革,但却因慢性肾病于1984年病逝,执政时间仅一年零三个月,新当选的契尔年科仅执政13个月也逝世了。

1985年苏联终于迎来了一位年轻的领导人,年仅54岁的戈尔巴乔夫上台执政,戈尔巴乔夫积极推行经济体制改革,扩大企业自主权,虽然取得一定成效,但苏联经济本质没有改变,经济和民生状况每况愈下。

1988年戈尔巴乔夫转向政治改革,将经济改革抛之一边,宣布苏联放弃勃列日涅夫主义,减少对东欧国家内政的干涉,这个政策导致东欧社会主义国家于1989年发生了一系列剧烈的“政治地震”,即东欧剧变。

东欧的工人执政党纷纷丧失政权,这一情况最先在波兰出现,后来扩展到民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等国家,在柏林墙倒下后,东西德经历45年的分裂后重新统一。

同时戈尔巴乔夫还放弃苏联共产党对国家的领导,实行多党制,戈尔巴乔夫的改革最终导致了苏共党内和社会的思想混乱。

1991年苏联发生八一九事件,俄罗斯总统叶利钦掌握局势。1991年8月24日,苏联第二大加盟共和国乌克兰宣布独立,苏联开始走向解体。

之后,俄罗斯总统叶利钦宣布苏共为非法组织,并限制其在俄罗斯境内的活动。

在1991年年底,他联同白俄罗斯及乌克兰的总统成立独立国家联合体,从而建立一个类似英联邦的架构来取代苏联。

苏联其他加盟国纷纷响应,离开苏联,苏联在此时已经名存实亡。1991年12月25日,戈尔巴乔夫宣布辞职,将国家权力移交给俄罗斯总统叶利钦。

12月25日晚,苏联国旗从克里姆林宫上空缓缓降下,苏维埃社会主义共和国联盟宣告解体。12月26日,代表们象征性举了手,苏联最高苏维埃自行解散,苏联作为一个主权国家从法律和现实中正式结束其存在,大部分经济及军事力量由俄罗斯继承。

苏联存续年限虽然只有69年,但对世界的影响不亚于于历史上任何一个帝国,苏联的兴亡也给当代带来深刻的反思和有价值的借鉴。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com