一个女演员转行当导演(戏如人生导演转做电视)

电影《我们都是这样长大的》(1986)中国台湾DVD版封套

电影好比人生,就如柯一正一贯说故事的方式,喜欢保留空间,让观众依据自己的生活经验去体会电影在说什麽,就像生命过程本来就没有定论,同一条路,不同的人走,感受就会不同。

现在回头再来看,《我们都是这样长大的》(1986)之于中国台湾“新浪潮电影”时代的那些翘楚作品来,算不得居功至伟,但在柯一正致远而非抒情化的影像里,似乎看见了他就差那么一步的准经典风范。

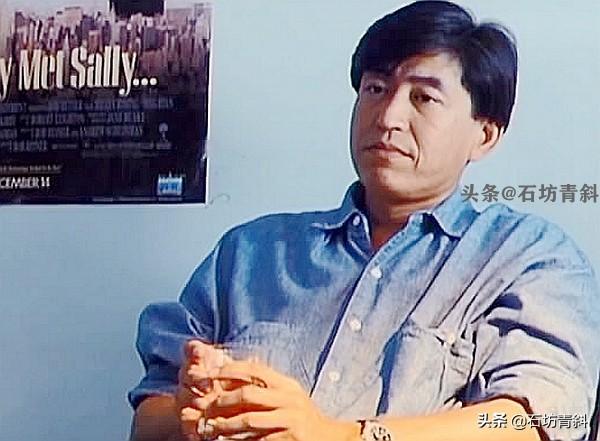

导演柯一正

经阅了30多年的窖藏陈香,这部电影俨然是最有“新浪潮电影”况味的一部。

其实这部电影有点像我们大陆的主旋律电影,它通过几次同学的聚会,塑造了一个外表美丽,内心坚强近乎完美的小学老师形象。

通过她和学生的故事,以及她在亡夫以后投身特殊教育工作的努力和反映了当年台湾省的历史的变迁,是一部能够引起两岸三地共鸣的好电影。

胡茵梦在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

在《我们都是这样长大的》中扮演成年江蓓蓓的胡茵梦,美丽到令人窒息,看起来时尚,但眼睛却有着强烈的忧郁和苦涩,这也证实了她的情感路径。嫁给了彼此伤害的李伟。

小野编写的脚本不如吴念真那么精致和悲伤。整体大胆而整洁,电影也赢得了1986年第23届台北金马奖最佳原著剧本奖。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

柯一正作为新浪潮电影的主要导演,风格并不像侯孝贤和杨德昌那样独特,他的宝贵观点是继承了电影的人文情怀和温暖的风格。

“我们都是这样长大的”——咀嚼起来,真是感同身受的神来之笔。相声及影剧导演赖声川的同名话剧早这部电影两年,内容情节却差之千里。

不过电影依然和赖声川联系紧密,电影中女老师徐惠的扮演者,恰是赖声川的太太丁乃竺。

丁乃竺在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

白色衣裙的徐惠在林荫道上骑着单车,如同飘在青春记忆中最轻盈的一朵云。

不知是否每个男人学生时代都会遇见被一位尊为“女神”的老师,至少电影的前半部分,这位巧笑倩兮的美女老师,一下子成为记忆里的搜索器,让人坐在经年而过的老黑板前,清晰地看见那些熟悉的粉笔字,仿佛是自己曾经印象最深刻的老师所写。

电影《我们都是这样长大的》(1986)剧照

克隆往事的叙事手法不见得新鲜,但就是屡试不爽。人这个动物,可以选择未来的生活方式,却躲不掉记忆的牵引。

回忆的点滴未免是枯燥而浅显的,但有时候浅显的东西,更容易从心灵的表层,挑动些动容的快乐和痛楚出来。

看这样的电影如同照镜子,总想对镜时抖落时空之外的灰尘,却见那灰尘越积越厚。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

对比自己初中的时候,班主任按成绩好坏,将一个班的座位分成四个组,第一组当然是“榜中榜”的人物,而偏科的我理科太烂,只好落到被认为毫无前途的第四组。

即便是悬梁夜读物理公式,最好的结果也只是坐在第二组的尾巴上。

当时觉得第一组的同学,是多么遥不可及地幸福。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

电影中这群主人公的小学时代是在1960年代,当时用红色和黑色两种扣子来评定学生的优劣,不禁苦笑——原来,用学习成绩和操行表现,来简单区分“好学生”与“坏学生”,即使在60年前的台湾,也不例外。

梁邦强拾到一枝钢笔,红扣子要加一个;江蓓蓓成绩最好,红扣子要加两个;月考的最后几名各加一个黑扣子:如果带纸牌和弹珠到学校,当然也逃不掉黑扣子,还附加打扫学校公共区域。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

每个孩子胸口的扣子,都像被打上了标签,幼小的心灵便感知到荣辱的落差,不知这算是“竞争意识教育”的进步,抑或是倒退。

好在,黑扣子大王廖伟明在讲台上放了一条死蛇,吓醒了徐老师,她果断地废除了纽扣制度。

虽然只是对传统教育体制的一次小小的妥协式抗争,却为之后的三次同学会埋下了伏笔。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

极喜欢这一段小学时代的结尾,长笛清新流畅地吹出主旋律,徐老师骑着单车在道路上飞扬,另一组镜头平行推进,孩子们争相地割掉扣子,却宣告着他们从此的裂变式成长,残阳中一片水墨田园,一排小孩的身影,告别童年。

前半段少儿时期气氛非常之愉快,各种笑场,开开心心。青少年高中时期,第一次聚会探望老师,引发旧时同学们爱情、友谊、事业发展的火苗。

胡茵梦在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

步入中年,各种矛盾的激化和化解,带着导演柯一正对人性善的期待,止于开放式结局。

柯一正的导演手法是不经意中填补着诗化语言,而他背后的编剧小野却把剧本写得充满细节的力量。

三次同学会,每个人的命运和相互矛盾穿插着向前推进,伴随着成长的过程而一次次被放大。

丁乃竺(右)在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

第一次同学会,花季年华,情窦初开,被渲染得浪漫至极。虽然只是一次湖边野炊,却在看似清新恬静的情节里,望见了每个人不一样的理想。

柯一正在郊游的戏里,拍出了青春期孩子的真实世界,特别在索桥一幕,心动,在我们开始确立自己长大的时刻,当童年的女孩婷婷玉立在你的面前,我们却没有敞开心扉的勇气,就这样在思念和心动里,我们留给青春一份至纯的回忆。

电影《我们都是这样长大的》(1986)剧照

廖伟明想要当老板,施承祖要当老师。而徐老师也在成长,她带来了如意郎君。

一群人在湖边的青草上看云朵,柯一正把这一场景做得童真而曼妙:有人说那云是绵羊,却有人肯定那是麒麟。

有人简单地描画那不过是一只小狗,却有人狰狞地说它是恐龙,当然,贪吃的沈福明觉得那就是一块白色的诱人面包。

电影《我们都是这样长大的》(1986)剧照,丁乃竺

他们的师丈却说,放轻松一点,你们的想象力就会出来。他的言外之意即是,只有放轻松,虚空的理想才会真实地浮凸出来。

这不过是一次关于人生理想的心理测验,人心有多高天就有多高。那些未来的憧憬,都化作浮云飘散,看起来只是一场草地上的痴人说梦,却是投射在每个人心中的前途倒影。

这次同学会在悲哀中收尾,师丈为了救落水的学生而长眠湖底。

胡茵梦和徐明在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

第二次同学会是不经意的,江蓓蓓和廖伟明这对怨偶分手后,江蓓蓓赌气嫁人,一帮同学在婚宴上再次相逢。

在江蓓蓓的婚礼上,同学们又一次聚会,虽然,生命在社会里蜕变,但是童年的友谊依然存在,午夜的母校,已经不是昔日的容颜,他们坐在脚手架上,怀恋往事,憧憬为了。

其实现在刻意的同学会早已式微,除了吃饭唱歌叙旧牌局,也没什么话题可交流。

徐明在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

能玩得来的依然常有照面,话不投机的,发张名片再干上一杯就各奔西东。

反倒是遇到同学结婚,却成就了一个标准的小型同学会。

而这一次,大学毕业两三年后的烦恼和对前途的未知感涌上心头,这帮同学需要找一个倾诉的出口。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

于是一帮人喝到微醺去找徐老师,却见到老师继承师丈事业,收养了几个智残儿童。

他们没有得到想要的答案,却领受了老师的一句话:“如果你们很诚实地面对自己,应该会找到答案的。”

十年后的第三次同学会,开在已成地产大亨的廖伟明的别墅里,为了帮徐老师解决智残儿童中心的房子问题,他请老师和同学们住进别墅小聚几日。

电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

十年能够翻新一座城市,也能够改变一个人,或是一群人的命运。现在再去回望自己班上分到第一组的同学,徒增几分嗟叹,他们大都平庸地读上一个普通大学,然后结婚生子,还有人过着极不如意的半失业生活。

反而是第三、四组人才倍出。就好似电影中从来都是模范生的沈千惠,成年后变成了一个走在爱情和事业岔路口的人,一直视其为敌人的江蓓蓓不禁感慨“我以为我一辈子都输给她了,才发现她竟然有那么多烦恼。”

胡茵梦和徐明在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

人生就是这样变幻无常,成长与成功的偶然性和必然性是牵缠得那么复杂,但是,混沌理想——靠近理想——破碎理想——跨越理想——再见理想,长大的过程却是相同的。

1982年8月,陶德辰、杨德昌(1947-2007)、柯一正和张毅(1951-2020)执导的集锦式剧情片《光阴的故事》(1982)在台湾省联映。

这部影片采取散文式的结构方法,连缀起四段故事,一反戏剧化叙事传统,令岛内观众耳目一新。

电影《光阴的故事》(1982)日本DVD版封套

《光阴的故事》拉开了中国台湾新电影运动的序幕——以此为开端,一群平均年龄在30岁上下的导演,互相支持扶携,陆续拍摄了一批在形式及内容上与当时主流电影较不同的作品。

他们为中国台湾电影铺出一条返朴的路向,也勾连出电影的“成长——历史记忆”主题,并为中国台湾电影史孕育而出让人难以忘怀的片刻灿烂。

电影《娃娃》(1991)中国台湾DVD版封套

另外,柯一正导演的《娃娃》(1991),也是一部真正温馨感人的家庭主题电影杰作,这部影片描写了小学生与小猪之间动人的友情。

偶然看到一部女同电视剧《逆女》(2001),导演栏里写着“柯一正”,他早已转行做了广告、电视及剧场业,没有像当初一同拍摄《光阴的故事》的杨德昌一样坚持电影理想。

胡茵梦在电影《我们都是这样长大的》(1986)中的影像

除了电影,柯一正也投入剧团工作,推动儿童艺术,希望孩子不要光坐在电视机前接受洗脑。

更希望纸风车乡村卡车艺术工程的巡演能到更偏远的乡下,深入村落散播艺文种子,卡车展开就是舞台,鼓励大家到户外来看表演,和演员们一起互动,让自己也成为表演的一部分。

徐明

而在《我们都是这样长大的》(1986)的“梁邦强”陶德辰是《光阴的故事》的另一位导演,现在更影踪全无;

“徐老师”丁乃竺辅佐赖声川说相声,开创出了另一个大舞台;

“江蓓蓓”胡茵梦卸下了大作家李敖妻子的光环,潜心佛学,著书立传;

“廖伟明”徐明失去爱女后,干脆去研究催眠心理学,并成为催眠大师,开拓了别样的天空。

电影外的成长比电影本身更精彩,戏如人生,谁也概莫能外。因为我们都是这样长大的。

胡茵梦

- 从阿里山走出来的一代佳人,曾错嫁渣男替夫还巨额债务

- “配角天后”再患癌:曾经男人难为伴,余生同性长相守

- 胡慧中策划“寻根”,老夫少妻渴望回乡,孙越败给李修贤

- 前半生是台湾第一美女,“三胡”之首,35岁后却与笔墨相伴

- 首位蝉联金马影后的她,为角色增肥17.5公斤,并携丈夫退出影坛

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com