罗城县历代县官(罗仲武陇西建制沿革)

重修于明洪武年间的“威远楼”

在陇西县境内,自有建置以来,曾有过很多三级建置。最高一级为渭州(北魏置)、巩昌路便宜都总帅府(元置),巩昌布政使司(清置),次一级为陇西郡(秦置)、南安郡(汉置),巩州(宋置),通远军节镇(金置),陇西(宋置)等。而豲道只占县境内东部一小部分(在县置东渭河北岸25里,《括地志》一说在东南37里,首阳在西境50里)。以下对历史沿革按纪年加以叙述。

陇西地原属《禹贡》九州之一雍州,为汉族与羌戎杂处地带。《史记》称:渭首有狄、豲、邽、冀之戎。狄戎在狄道(今临洮县),豲戎在豲道(今陇西东境),邽戎在上邽(今天水市),冀戎在冀(今甘谷县)。又据《管子·小匡第十九》“西服流沙西虞,而秦戎始服。”或以为秦祖先也为戎族。公无前897年,周孝王封非子于秦。《史记》“非子居犬丘(《括地志》云今扶风槐里县),好马及畜,善养息之......召使主马于汧、渭之间。”为了抵御西戎,其后“封土为附庸,邑之秦,使复续赢氏祀,号曰秦赢”。秦武公十年(前688年),伐邽、冀戎,初县之。县为最低一级的行政组织。秦穆公三十七年(前623年)“伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。”就是成为西戎的霸主,征服了戎族12个部族,为秦国向中原发展奠定了基础。秦献公元年(前384年),“欲复穆公之迹,兵临渭首,灭狄、豲戎。秦孝公元年(前361年),”西斩戎之豲王”。秦昭王二十七年(前280年),“使司马错发陇西,因蜀攻楚黔,拔之。”这是“陇西”二字见于史册之始。三十五年(前272年),秦“宣太后诱杀义渠王于甘泉宫。因起兵灭之。始置陇西、北地、上郡。”陇西郡以在陇山之西而得名。从史记载看,我国郡县制度就是此时开始的,而陇西郡是历史上最早建郡之一,迄今二千二百余年了。秦始皇统一六国后,三十六年(前221年),分天下为36郡,陇西郡是其中之一,郡治狄道。秦当时筑长城,设郡县,就是为了防御边疆戎狄所采取的措施。汉高祖二年(前205年),汉军“定八十余县,置河上、渭前、中地、陇西、上郡”五郡,先属雍州,汉武帝时,改雍州为凉州,陇西领县十一:狄道(今临洮。汉置县,故城在今县治东南),上邽(今天水市,秦置邽县,汉上邽),安故(汉置县,今临洮县西),氏道(汉置县,故城在今清水县西南),首阳(汉置县,今陇西西境),予道(台置县,今旧兰州府境),大夏(今临夏,汉置县,故城在今治东南),襄武(今陇西县,汉置县),羌道(汉置县,今舟曲县,羌水出塞外,南至文县人白水),西和(汉置县,《禹贡》嶓冢山,西汉水出焉),临洮(今岷县,秦置县,蒙恬筑长城,超临洮至辽东)。

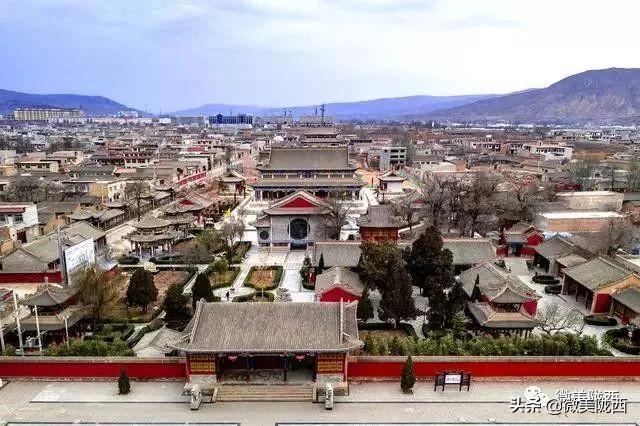

李家龙宫鸟瞰

武帝元鼎三年(前114年),分陇西郡地增置天水郡,治平襄(今通渭西北),辖境相当今甘肃定西、通渭、秦安、静宁、庄浪、清水、甘谷、张家川及天水西北部,陇南东部。东汉明帝永平十年(74年),将天水郡改为汉阳郡,郡治由平襄迁冀城(今甘谷东南)。并将陇西郡属的上邽也划为汉阳郡。安帝永初五年(111年),先零羌节节进逼,陇西郡治迁移襄武。灵帝中平五年(188年),分汉阳郡地增置南安郡,郡治豲道。此时襄武(陇西)县境内实际上有四个县治---襄武、首阳、豲道、中陶,分属陇西、南安二郡。魏文帝黄初元年(220年),陇西郡治由狄道迁设襄武。晋惠帝元康年间,分陇西郡之狄道、临洮、河关及新设的洮阳、遂平、武街、始兴、第五、真仇六县置狄道郡,自陇西郡建郡至此四百余年间,东西辖境变易,先后分置了天水郡、狄道郡,于是只留下了中部地区,即今日的陇西县和邻近两三县。从此以后,凡言陇西郡,就非原来的陇西郡了。

威远楼(夜景)

唐兴,改郡为州,又置都督府以治之。太宗元年(627年),始命并省,因山川形便分天下为十道。(净化小强按:此“形便”是“形变”的地震,还是形式大变,还是为了便于管理的形事便利之意?)。渭州陇西郡属陇右道。渭州陇西郡设中都督府,辖县四:襄武、陇西、鄣、渭源。

天宝之乱,河西、陇右不守,陷于吐蕃。宋统一后,实行路、府(州)、县三级制,建置极为纷乱。仁宗景佑二年(1030年),蔺氈部将所占渭地献于宋朝,宋设古渭州。隶属陇西路秦州。庆农元年(1041年),陕西路沿边各地分为秦风、泾原、环庆、鄜、延四路,古渭州属秦风路秦州。皇祐五年(1053年),在古渭州筑古渭砦。神宗熙宁五年(1072年)在古渭砦地建通远军,翌年划通远军隶属熙河路。哲宗元祐五年(1090年),以古渭砦始设陇西县。这就是今陇西县的来历,嗣后县名再末变易,以迄于今。徽宗崇宁三年(1104年),升通远军为巩州,州治陇西,辖县三:陇西、永宁、宁远;城一:定西;砦六:通渭、熟羊、盐川、通西、威远等。金熙宗皇统二年(1142年),将巩昌通远军升为通远军节镇,设通远军节度使,隶属熙秦路。元朝于路之上分设以行省及宜慰使等机构。世祖中统二年(1261年),改全国陕西路巩昌总帅府为巩昌路便宜都总帅府,隶属于陕西行省,治设陇西,统管巩昌、临洮、平凉、隆庆(今四川剑阁县)五府及秦(今天水市)、陇(今陕西陇县)、会(今靖远、会宁一带)金(今榆中县)、环(今环县)、德顺(今静宁县)、徽(今徽县)、金洋(今缺,当在今甘肃境)、安西(今定西巉口),河(今临夏县)、洮(今临潭县)、岷(今岷县)、利(今四川江油县)、大安(今陕西宁羌县)、褒(今陕西褒城县)、泾(今泾川县)、邠(今陕西分邠县)、宁(今宁县)、定西、镇原、阶(今武都县)、成(今成县)、西和、兰(今兰州)等二十七州。巩昌府领五县:陇西、宁远(今武山县)、伏羌(今甘谷县)、通渭和漳县。

威远楼(西面)

明初,始建行省,分领天下府、州、县。巩昌府属陕西行中书省,领州三,县十四。府治陇西,统管秦州、阶州、徽州及陇西、安定、会宁、通渭、漳、宁远、伏羌、成县、秦安、清水、礼县、文县、两当等。当时军民分治,在陇西设立巩昌卫,还有洮州、岷州、靖虏(今靖远)、秦州四卫及西固、阶州、礼店(今礼县)、文县四个守御千户所,均直属陕西都司,但仍都受巩昌府提调。这一时期建置较为稳定。

清初,分全国为18省,设布政使司,巩昌隶属陕西布政使司,顺治时,仍辖3州14县,康熙三年(1664年),陕西省右布政使司迁设巩昌,辖有巩昌、临洮、平凉、庆阳四府及秦州、阶州、徽州、兰州、河州、泾州、固原州、静宁州、宁州、九州和陇西、安定、会宁、通渭、漳县、宁远、伏羌、西和、成县、秦安、清水、礼县、文县、两当、狄道、渭源、金县、平凉、崇信、华亭、镇原、隆德、灵台、庄浪、安化(今庆阳)、合水、环县、真宁(正宁县)等28县。同时,陕西按察使司增设按察使一员,住巩昌。至康熙七年陕甘分省时,巩昌布政使司和巩昌按察使司始迁兰州。雍正七年(1729年),将巩昌府所属秦州、阶州升为直隶州,徽州降为县,同清水、秦安、礼县、两当隶属秦州直隶州,将成县、文县隶属阶州直隶州。翌年,将岷州卫改为岷州,靖虏卫改为靖远县,隶属于巩昌府。

1644年,李自成率领20多万农民军,占领了北京城。崇祯皇帝在退无可退的情况下,选择了自缢殉国。不过李自成的皇帝梦也没有持续太久,随后,吴三桂引导着满洲八旗入关。李自成在失败以后,准备撤回陕西,依靠西北地区东山再起。清廷当然不会给他这个机会,李自成遭受了一系列的打击。最后,清廷方面还是平定了西北。当时清朝皇帝对这一地区并不放心,因为这里是李自成的老家,而且还先后两次出现大规模起义。因此清廷准备分化这一地区,不过由于南方的战事还没有结束,清廷也无力立刻就执行这一措施。到了康熙二年,这个时候南方的局势已经基本稳定。清廷方面正是把陕西和甘肃分家,不过这需要一个过程,起初是划分了陕西左右布政使。

陕西左布政使治所在西安,而右布政使的治所起初在巩昌,后来变化了好几次,最后才定在了兰州。当时的甘肃和现在还不一样,当年甘肃的辖区包括了现在的甘肃、宁夏之外,还有青海和新疆的一部分。这一情况一直持续到了近代时期,一直以来,陕甘总督是西北地区的最高军政长官。到了民国时期,军阀混战不断。冯玉祥发动了北京政变以后,被安置到了西北地区,这就是西北军的由来。但是西北地区除了他以外,还有其他的军阀;为了自己的利益,冯玉祥建议把甘肃地区再次分家。到了1928年,也就是北伐基本结束以后,甘肃地区开始了第二次分家,宁夏省和青海省正式出现。当时还没有自治区的概念,因此全部都是省。

陇西城北山——火焰山

乾隆十三年(1748年),将洮州卫改为洮州厅,归属巩昌府。至此,巩昌府辖有陇西、安定、宁远、会宁、通渭、伏羌、西和、漳县、洮州、岷州十属。一直至民国初年裁府改道止。元明清三代六百余年是巩昌辖区最大的时期,一时管辖今大半个甘肃省地区,长期成为西陲政治、军事、经济、文化中心。

由上简略地叙述,可以说明陇西的历史概况,也可以使人了解陇西之所以声闻四达,受人关注,是有其悠久的历史原因。陇西既以为郡名,又继以作县名,相沿竟达数千年之久。类此情况其它地区殊不多见。复经唐朝以之为郡望名,于是更扩大了影响。地灵人杰,古今皆然。今天李姓宗裔,族众支繁,足迹遍及全世界、人才济济,经济实力雄厚。随着祖国近年改革开放的大潮,不少侨居海外的李氏后裔怀念先祖故土远道来县追宗祭祖,情谊万分笃诚。陇西全县人民深感中华民族传统文化永放光芒,精诚感人,义不容辞,当热忱地尽地主之谊,俾来者有宾至如归之感。今天研究陇西李氏文化,应当把着眼点放在弘扬李氏文化,挖掘祖国文化遗产上,使其能为建设有中国特色的社会主义做贡献。

作者为陇西一中退休教师,著名文史学者。

来源:《陇西文史资料选编》

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com