张养浩生活条件 重新认识张养浩

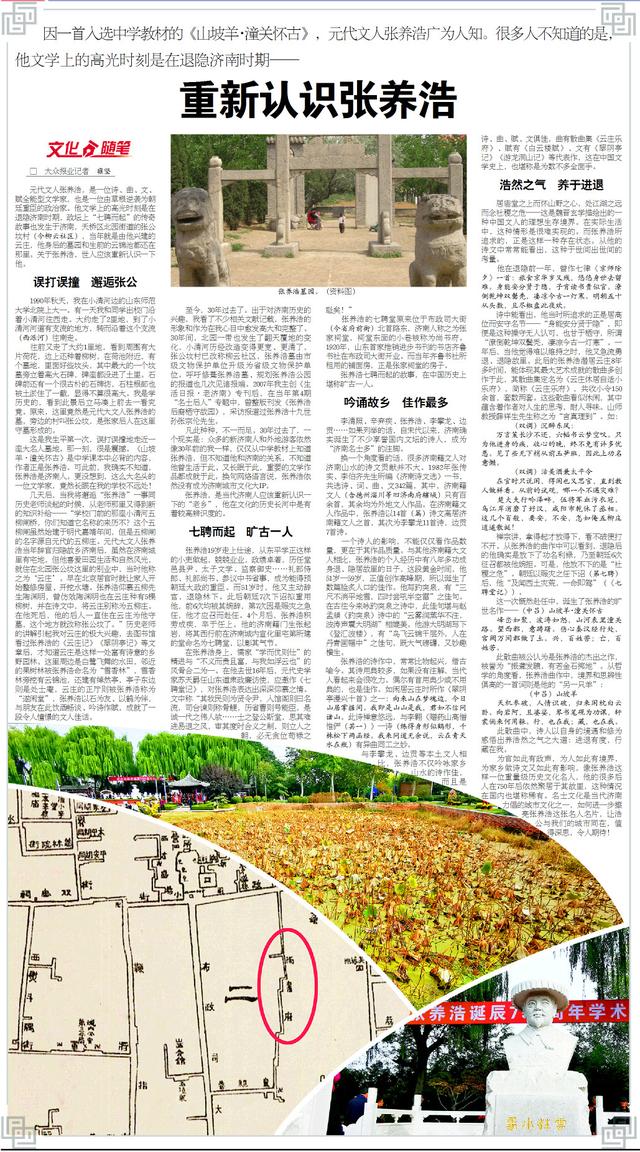

张养浩墓园。(资料图)

□ 大众报业记者 雍坚

元代文人张养浩,是一位诗、曲、文、赋全能型文学家,也是一位由草根逆袭为朝廷重臣的政治家。他文学上的高光时刻是在退隐济南时期,政坛上“七聘而起”的传奇故事也发生于济南,天桥区北园街道的张公坟村(今柳云社区),当年就是由他兴建的云庄,他身后的墓园和生前的云锦池都还在那里。关于张养浩,世人应该重新认识一下他。

误打误撞 邂逅张公

1990年秋天,我在小清河边的山东师范大学北院上大一。有一天我和同学出校门沿着小清河往西走。大约走了2里地,到了小清河河道有支流的地方,转而沿着这个支流(西泺河)往南走。

往前又走了大约1里地,看到周围有大片荷花,边上还种着柳树,在荷池附近,有个墓地,里面好些坟头,其中最大的一个坟墓旁立着高大石碑,碑座都没进了土里。石碑前还有一个很古朴的石牌坊,石柱根部也被土淤住了一截,显得不算很高大。我是学历史的,看到此景后立马凑上前去一看究竟。原来,这里竟然是元代大文人张养浩的墓,旁边的村叫张公坟,是张家后人在这里守墓形成的。

这是我生平第一次,误打误撞地走近一座大名人墓地。那一刻,很是震撼。《山坡羊·潼关怀古》是中学课本中必背的内容,作者正是张养浩。可此前,我确实不知道,张养浩是济南人。更没想到,这么大名头的一位文学家,竟然长眠在我的学校不远处!

几天后,当我将邂逅“张养浩”一事同历史老师谈起的时候,从老师那里又得到新的知识补给——“学校门前的那座小清河五柳闸桥,你们知道它名称的来历不?这个五柳闸虽然始建于明代嘉靖年间,但是五柳闸的名字源自元代的五柳庄。元代大文人张养浩当年辞官归隐故乡济南后,虽然在济南城里有宅地,但他喜爱田园生活和自然风光,就住在北园张公坟这里的别业中,当时他称之为‘云庄’。早在北京居官时就让家人开始整修房屋、开挖水塘。张养浩仰慕五柳先生陶渊明,曾仿效陶渊明也在云庄种有5棵柳树,并在诗文中,将云庄别称为五柳庄。在他死后,他的后人一直住在云庄为他守墓,这个地方就改称张公坟了。”历史老师的讲解引起我对云庄的极大兴趣,去图书馆看过张养浩的《云庄记》《翠阴亭记》等文章后,才知道云庄是这样一处富有诗意的乡野园林。这里周边是白鹭飞舞的水田,邻近的果树林被张养浩命名为“雪香林”,雪香林旁挖有云锦池,还建有绰然亭,亭子东边则是处士庵,云庄的正厅则被张养浩称为“遂闲堂”,张养浩以石为友、以鹤为伴,与朋友在此饮酒畅谈、吟诗作赋,成就了一段令人憧憬的文人佳话。

至今,30年过去了。出于对济南历史的兴趣,我看了不少相关文献记载,张养浩的形象和作为在我心目中愈发高大和完整了。30年间,北园一带也发生了翻天覆地的变化,小清河历经改造变得更宽、更清了,张公坟村已改称柳云社区,张养浩墓由市级文物保护单位升级为省级文物保护单位。呼吁修葺张养浩墓、规划张养浩公园的报道也几次见诸报端。2007年我主创《生活日报·老济南》专刊后,在当年第4期“名士后人”专题中,曾整版刊发《张养浩后裔栖守故园》,采访报道过张养浩十九世孙张宗伦先生。

凡此种种,不一而足。30年过去了,一个现实是:众多的新济南人和外地游客依然像30年前的我一样,仅仅从中学教材上知道张养浩,但不知道他和济南的关系,不知道他曾生活于此、又长眠于此,重要的文学作品都成就于此。换句网络语言说,张养浩依然没有成为济南城市文化大IP。

张养浩,是当代济南人应该重新认识一下的“老乡”,他在文化的历史长河中是有着较高辨识度的。

七聘而起 旷古一人

张养浩19岁走上仕途,从东平学正这样的小吏做起,兢兢业业,政绩卓著,历任堂邑县尹、太子文学、监察御史……礼部侍郎、礼部尚书、参议中书省事,成为能得预朝廷大政的重臣。而51岁时,他又主动辞官,退隐林下。此后朝廷7次下诏拟重用他,前6次均被其婉辞,第7次因是赈灾之急任,他才应召而赴任。4个月后,张养浩积劳成疾,卒于任上。他的济南籍门生张起岩,将其西行前在济南城内宣化里宅第所建的堂命名为七聘堂,以彰其气节。

在张养浩身上,儒家“学而优则仕”的精进与“不义而贵且富,与我如浮云也”的风骨合二为一。在他去世16年后,元代史学家苏天爵任山东道肃政廉访使,应邀作《七聘堂记》,对张养浩表达出深深仰慕之情。文中称“其牧民则为贤令尹,入馆阁则曰名流,司台谏则称骨鲠,历省曹则号能臣,是诚一代之伟人欤……士之登公斯堂,思其难进易退之风,审其度时合义之制,则立人之朝,必无贪位苟禄之耻矣!”

张养浩的七聘堂原来位于布政司大街(今省府前街)北首路东,济南人称之为张家祠堂,祠堂东面的小巷被称为尚书府。1920年,山东首家推销进步书刊的书店齐鲁书社在布政司大街开业。而当年齐鲁书社所租用的铺面房,正是张家祠堂的房子。

张养浩七聘而起的故事,在中国历史上堪称旷古一人。

吟诵故乡 佳作最多

李清照、辛弃疾、张养浩、李攀龙、边贡……如果列举的话,自宋代以来,济南确实诞生了不少享誉国内文坛的诗人,成为“济南名士多”的注脚。

换一个角度看的话,很多济南籍文人对济南山水的诗文贡献并不大。1982年张传实、李伯齐先生所编《济南诗文选》一书,共选诗、词、曲、文342篇,其中,济南籍文人(含德州淄川等旧济南府辖域)只有百余首,其余均为外地文人作品。在济南籍文人作品中,张养浩以14首(篇)诗文高居济南籍文人之首,其次为李攀龙11首诗,边贡7首诗。

一个诗人的影响,不能仅仅看作品数量,更在于其作品质量。与其他济南籍大文人相比,张养浩的个人经历中有八年多功成身退、隐居故里的日子,这段黄金时间,他51岁—59岁,正值创作高峰期,所以诞生了数篇脍炙人口的佳作。他写趵突泉,有“三尺不消平地雪,四时尝吼半空雷”之佳句。在古往今来咏趵突泉之诗中,此佳句堪与赵孟頫《趵突泉》诗中的“云雾润蒸华不注,波涛声震大明湖”相媲美。他游大明湖写下《登汇波楼》,有“鸟飞云锦千层外,人在丹青画幅中”之佳句,既大气磅礴,又妙趣横生。

张养浩的诗作中,常常比物起兴,借古喻今。其诗用典较多,如果没有注解,当代人看起来会很吃力。偶尔有首用典少或不用典的,也是佳作。如闲居云庄时所作《翠阴亭漫兴十首》之一:向来山在梦魂边,今日山居掌握间。我即是山山是我,君如不信问诸山。此诗禅意悠远,与李翱《赠药山高僧惟俨(其一)》一诗(练得身形似鹤形,千株松下两函经。我来问道无余说,云在青天水在瓶)有异曲同工之妙。

与李攀龙、边贡等本土文人相比,张养浩不仅吟咏家乡山水的诗作佳,而且是诗、曲、赋、文俱佳,曲有散曲集《云庄乐府》、赋有《白云楼赋》、文有《翠阴亭记》《游龙洞山记》等代表作,这在中国文学史上,也堪称是为数不多全面手。

浩然之气 养于进退

居庙堂之上而怀山野之心,处江湖之远而念社稷之危——这是魏晋玄学描绘出的一种中国文人的理想生存境界。在实际生活中,这种情形是很难实现的。而张养浩所追求的,正是这样一种存在状态。从他的诗文中常常能看出,这种于世间出世间的考量。

他在退隐前一年,曾作七律《京师除夕》一首:旅食京华岁又残,悠悠身世去留难。身能安分贤于隐,子肯读书贵似官。潦倒乾坤双鬓秃,凄凉今古一灯寒。明朝五十从头数,且尽椒盘此夜欢。

诗中能看出,他当时所追求的正是居高位而安守名节——“身能安分贤于隐”,即便是这种操守无人认可,也甘于栖守,所谓“潦倒乾坤双鬓秃,凄凉今古一灯寒”。一年后,当他觉得难以维持之时,他又急流勇退、退隐故里。此后的张养浩潜居云庄8年多时间,能体现其最大艺术成就的散曲多创作于此,其散曲集定名为《云庄休居自适小乐府》,简称《云庄乐府》,共收小令150余首,套数两套。这些散曲看似休闲,其中蕴含着作者对人生的思考,耐人寻味。山师教授薛祥生先生称之为“言真理到”。如:

(双调)沉醉东风:

万言策长沙不还,六韬书云梦空叹。只为他进身的疾,收心的晚,终不免有许多忧患。见了些无下梢从前玉笋班,因此上功名意懒。

(双调)沽美酒兼太平令

在官时只说闲,得闲也又思官,直到教人做样看。从前的试观,哪一个不遇灾难?

楚大夫行吟泽畔,伍将军血污衣冠,乌江岸消磨了好汉,咸阳市乾休了丞相。这几个百般,要安,不安,怎如俺五柳庄逍遥散诞!

禅宗讲,拿得起才放得下,看不破便打不开。从张养浩的曲作中可以看到,退隐后的他确实是放下了功名利禄,乃至朝廷6次征召都被他婉拒。可是,他放不下的是“社稷之危”。朝廷以赈灾之任下诏(第七聘)后,他“及闻西土灾荒,一命即驾”(《七聘堂记》)。

这一次慨然赴任中,诞生了张养浩的旷世名作——(中吕)山坡羊·潼关怀古

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

此散曲被公认为是张养浩的杰出之作,被誉为“振聋发聩,有若金石掷地”。从哲学的角度看,张养浩曲作中,境界和思辨性俱高的一首词则是他的“另一只羊”:

(中吕)山坡羊

天机参破,人情识破,归来闲枕白云卧。向岩阿,且婆娑,琴书笔砚为功课,轩裳倘来何用躲。行,也在我;藏,也在我。

此散曲中,诗人以自身的境遇和修为感悟出养浩然之气之大道:进退有度,行藏在我。

为官如此有政声,为人如此有境界,为家乡做诗文又如此有影响,像张养浩这样一位重量级历史文化名人,他的很多后人在750年后依然聚居于其故里,这种情况在国内也堪称稀有。名士文化是当代济南力倡的城市文化之一,如何进一步擦亮张养浩这张名人名片,让浩公与我们的城市同在,值得深思,令人期待!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com