教子大智慧的10条家规(学是认知最真实自我)

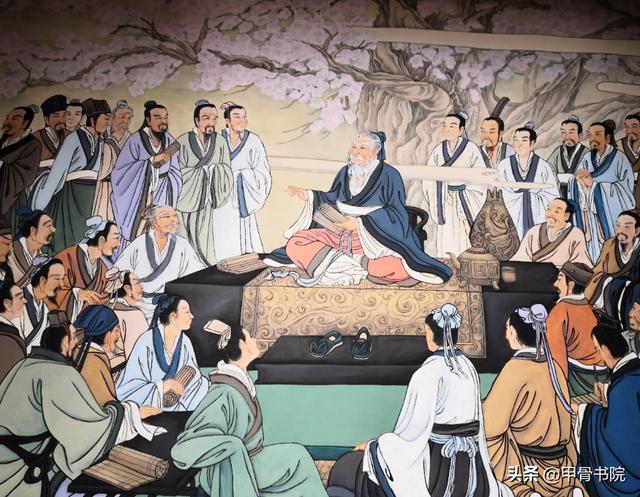

在今年这个寒假,我开始为12岁的儿子讲授《论语》,有朋友要求直播,也有朋友提议整理出来,分享给大家,也不定可以流传。给儿子讲授是不方便直播的,不过以后开直播讲论语也是可以考虑的。不妨先整理成文字稿,供大家批评、参考。

我每次给儿子讲六章,整部《论语》20篇,共500多章,大约需要90次,或90课,整理下来就是90篇。我给这个系列命名为《教子<论语>》,本文是教子《论语》一。

现在的《论语》内容,已经按篇、章精确地坐标化、数字化了,这样查找就很方便。譬如,第一篇第一章,就用数字1.01表示,第19篇12章就是19. 12。本文的内容是1.1-1.6。20篇每篇的篇名都是取开篇第一句的前两个字,第一篇是《学而》。

『1.01』子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

这句话的关键在于,“学”的内容和现在的学有本质不同,不是指外在的规律和技术,而是指内在的最真实的内心、自我,或者本来存在于内心的判断和选择原则,这种原则的外在表现就是合理、义理。因此,孔子说的学,就是内心、义理之学,也是成德、道德之学,其实质就是培养独立的思考能力,使得自己能够独立地对外境事件,基于内在与本心的义理原则,去进行思考、判断和选择,最终做出合理、合礼的行为、行动。

所以,孔子还说“古之学者为己,今之学者为人”。《论语》之学就是古之“为己”之学,“为己”培养自己独立的思考能力,包括独立的判断、选择和行动能力。“为人”就是做给别人看,这样学就是外在的技术、技艺之学,是为满足别人的需求,甚至取悦别人,而非顺从自家本心,而非遵从义理。

“习”就是按照所学的义理原则,去做,去思考、判断、选择和行动。因为这种行动是遵循自己真心本心的,所以才会快乐,才会“说”。“说”同“悦”,是快乐之义。这也是《中庸》说的“率性之谓道”,“率性”,就是遵循自己的真实本性。“率”就是遵循。

现在大家之所以不以学习为快乐,根源在于,受西学影响后,现在的学习已经彻底成为外在的“为人之学”,是技术之学、规律之学、工具之学,而丝毫不关注每个人的真实本心。这样的学习就是脱离甚至背离人的真实本心的,所以,不仅不快乐,甚至还会很痛苦。

“朋”就是和自己有共识、共同话题之人,他们和你一样,所学内容相同,都是懂人心和义理之人。这样的人即便来自很遥远的远方,一经接触,就会感到快乐。

同时,这个世界上还存在另外一类人,他们没有进行过和你同样的学习,不懂人心和义理,因此他们就对你不理解,遇到这样的人,你不能抱怨和责怪,应该宽容、包容。

总之,这个世界上有两类人。一类是和你一样懂人心和义理的“朋”,他们也是君子,与之相交就会快乐,也尽量与这样的人结交、交往。另外一类是不懂人心和义理的,他们对君子无法理解,而更关心利益,与他们交往不会快乐,但对他们要宽容而远离,不要责怪他们,但也不要和他们交往。

『1.02』有子曰:“其为人也孝弟(tì),而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!

“孝”就是与父母建立正确和睦的关系,“弟”应为“悌”(tì),就是与兄弟建立正确和睦的关系。中国古人以人为本,从而在内以人心为本,在外以人际关系为本,即以人伦、伦理为本,礼乐也是属于人伦、伦理的范畴。而要具备与所有的人建立正确关系的能力,就应该首先从身边做起,从最亲近的人做起,从父母和兄弟做起。

只要在家里做到孝、悌了,能过与父母和兄弟建立良好的关系,就能具备一般的人间关系能力,对家庭以外的人,也能够建立良好正确的关系,就不会发生“犯上作乱”的事,犯上是不能与领导处理好关系,作乱就是做侵害他人利益的事,也不是不能与别人建立正确的关系。

“鲜”xiǎn,就是很少、少有的意思。

君子做事,要善于抓住根本,抓住根本了,才能找到正确方法。学会处理与父母和兄弟的关系,就是学会处理一切人际关系的根本。“仁”就是与所有人都建立正确关系的能力。

“仁”的字形结构是“二人”,就是二人关系,是对所有人际关系的抽象。父母、兄弟则是具体的人际关系,因此,“仁”是对“孝”和“悌”的抽象,涵盖着孝、悌。

与人建立正确关系的关键是,能够知晓和体谅别人的内心,知道别人在想什么,然后沟通,达成共识,以及这种共识去进行交往和合作,而不能不知别人,只知自己,将自己的想法和意志强加给别人。因此仁的核心要义就在对比人进行感通。

“仁”是抽象的二人关系,要学习“仁”必须通过具体的人际关系来实现,而父母、兄弟就是你最先和最经常面对的人际关系,因此要通过“孝”和“悌”去感知和学习“仁”。从这个意义上说,孝悌就是为仁之本。

『1.03』子曰:“巧言令色,鲜(xiǎn)矣仁!”

“巧言”就是能够以假乱真的说辞,或者单纯讨好人让人愉悦的话。“令”是好,“色”是表情、举止,“令色”是就是故意做出的讨好别人的表情、举止。“仁”的核心在知道自己的真实本心,又知道别人的真实本心,同时也努力让对方知道自己的真实本心,然后才能基于双方的真实本心,形成真正的共识,最终才是基于这种共识形成真正良好的关系。“巧言令色”都是在掩盖自己的真实内心,因此是背离仁的。

『1.04』曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎?于朋友交而不信乎?传不习乎?”

自省也是重要的学习手段,就是每天对自己做过的事,进行反思、总结。自省的内容也是人际关系,曾子将认为三种关系尤为重要:领导、朋友、老师。对领导,需要反思的是自己是否做到了尽心尽力,即是否做到了“忠心”;对朋友,需要反思的是,是否存在言而不信的行为;对老师,需要反思的是,是不是按老师所教的去做,是有背离老师所教。

“传”就是老师向你传授的东西。因为古代的主要学习方式不是读书,而是听老师口耳相传的教授、传授,这样“传”就是老师所传授的内容,也是学生学习的内容。因此,“传不习乎”中的“传”和“习”,就是“学而时习之”中的“学”和“习”。

『1.05』子曰:“道(dǎo)千乘(shèng)之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”

道(dǎo)就是领导、治理。乘(shèng)是指一辆兵车,千乘(shèng)就是一千辆兵车,在当时属于中等国家,也是初具规模的国家。治理这样的国家,需注意两点。一是,做事要充满敬意,不能轻率随便。二是,要节俭,爱民如子,不能轻易征召他们做徭役,即便让他们做徭役,也应该在农闲时,不能在农忙时,那样将干扰和阻碍他们的耕作、生产。

“时”就是在合适的时机。和“学而时习之”的“时”相同。

『1.06』子曰:“弟子,入则孝,出则弟(tì),谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

“弟子”类似现在老师对学生说的“同学们”。

“入则孝”,“入”就是在家里,“孝”指代与所有的家人的关系,并非单纯地指与父母的关系,整句的意思是,在家应该能够和所有的家人建立良好关系,相当于《大学》中的“齐家”。

“出则弟”,“出”就是走出家门,指代外面的世界。外面的人都是朋友关系,或者用朋友关系指代与外面所有人的关系。“第”就是“悌(tì)”,这里是指应该象对待兄弟一样对待朋友。或者说, “第”是指能够与外面的人建立良好关系。

“谨而信”,严谨、谨慎,言而有信。

“泛爱众,而亲仁”就是对所有的人都要有爱心,不能因任何理由形成歧视之心。

“行有余力,则以学文”,以做事和实践为本,有空闲事件在从事脱离实践的专门性的学习。这里的“文”指的专门整理出来供人学习的东西,主要包括文献、书籍。

“文”字本身含义很广,最广义的“文”,指代人的一切合理的行为。包括个人层面的,“文质彬彬”,也包括所有的国家制度、文件、政策等。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com