一分钟精读(极简读影响力)

【作者简介】

罗伯特·西奥迪尼(Robert B. Cialdini),亚利桑那州立大学心理学名誉教授,曾任美国社会和人格心理学会主席,并获得消费心理协会颁发的杰出科学贡献奖,被誉为“影响力教父”。

【本书价值】

《影响力》从1984年出版以来,曾经三次登上《纽约时报》的畅销书榜单,被译成40多种文字,全球累计销量超过500万册。本书被《财富》杂志评为“75本商业必读书”之一,是亚马逊推荐的“人生必读100本书”之一,也是巴菲特和查理·芒格向股东推荐的唯一的一本书,堪称“营销管理界的圣经”。

商业领域的新案例和新招式虽然层出不穷,但就底层逻辑来说,几乎都没能超出本书的理论范畴。这也是为什么本书首版近40年,依旧可以长盛不衰。畅销书作家丹尼尔·平克如此评价:“任何关于说服和影响力的写作都是站在西奥迪尼肩膀上的。”

【本书梗概】

作者西奥迪尼系统阐述了如何与他人从培养关系开始,一步步减少对方的不确定感,从而最后激发对方行动和决策的过程以及相应的心理学原理,并提出了营造影响力的七大原则:互惠、喜好、社会认同、权威、稀缺、承诺一致、联盟。

影响力的实质在于让对方无意识地对你“顺从”,而不是一种受压迫之下的屈从,虽然可能最后都能达成目的,但最大的区别在于前者往往带着喜悦和自愿。在作者看来,无论是官场、商场还是职场,只要学会灵活使用影响力策略,你便能成功赢得他人的支持。

影响力是一把双刃剑,既能帮我们影响别人,同样也能让我们不知不觉被别人影响。因此,学习和认知影响力的七大原则,不仅有助于我们快速掌握影响别人的能力,同时也有助于我们提防掉入别人预设的陷阱。

【全书精要】

在日常工作和生活中,我们往往会觉得自己的很多行为或选择,并非自己有意识决定的,而是被一种莫名的力量裹挟着发生的。《影响力》告诉我们,这是因为人们在面对海量信息的时候,顺从他人可以让我们减少筛选信息、作出选择的成本和风险,尤其是在如今信息爆炸的互联网时代。

这种现象本身无可厚非,它揭示的是人类的一种本能,是很难改变的。而我们更应该想的是,怎么更好地让它为己所用,《影响力》讨论的就是这个问题。书里总结的七大影响力原则,每一种原则其实都是顺从行为的一个触发点,有助于我们去了解这个莫名的裹挟力。

下面我们就来介绍一下这七个原则的逻辑。

NO.1 互惠原则

作者把“互惠”称为人类行为的驱动力。互惠原则主要是从两个方面起作用,一是在心理层面,我们都会在受人恩惠的时候想要回报对方,否则就会产生一种亏欠感;二是在社会层面,我们从小都被教育要知恩图报,不可忘恩负义,这是一种强大的隐性社会压力。

互惠原则还有一个变种的方式,就是抢先让步从而刺激对方也让步,作者称之为“拒绝-后撤策略”,其实运用的就是心理学上的“锚定效应”,先降低对方的心理预期,再通过让步使对方感觉受了恩惠,从而让对方接受你本来预期要达到的条件。

很多“亲们”和“美们”经常会在网上抢一堆满减、打折、抵扣券,然后一到活动就开启“买买买”的模式,买回很多之后觉得没必要的东西,其实也就是中了商家互惠原则的策略。我们在一些商务谈判中也发现,这个“拒绝-后撤策略”也很好用,有时是你套路对方,有时是被对方套路,但大多情况下双方并不会感觉不适。

NO.2 喜好原则

如字面意思,喜好原则说的是,人们都倾向于答应自己认识和喜欢的人提的要求,而且如果一旦我们喜欢上了某个人或事物,就很容易“爱屋及乌”,逐渐接纳与之相关的其他人或物。

作者在书中列举了影响好感的三个关键因素:外表魅力、相似性、关联。

外表魅力的作用远比我们想象的要大,因为人们会不自觉地把对别人的好印象延伸到诸如聪明、善良等优点上去,因此金牌销售往往是长得好看且亲和力出众的人,而他们通过正式的着装,或是添上一副平光镜,让人看着更加专业和可信。

相似性说的是,我们总是愿意跟和自己相似的人在一起,甚至9个月大的婴儿便已有这样的心理倾向。所以,亲朋好友推荐的产品,总是会获得更多的信任和好感,曾经的“安利现象”就是个最好的例子。

关联就是将自身或产品与积极的元素联系起来,力求通过关联的过程分享他人积极的观感。就比如脑白金,不仅Slogan比较洗脑,品牌IP同样洗脑,他们通过一对活泼的老夫妻,让人把产品与“健康、年轻”强烈挂钩起来,创造了业内的销售神话。

NO.3 社会认同原则

如果我们想要说服别人做事,只需要向他证明,有很多人也在做同样的事,这就是社会认同原则。这很好理解,因为人在潜意识中会认为,跟着大多数人做决定,正确率会更高。

这点我们感同身受,比如在选择餐厅的时候,人们总是会不由自主地选择排着长队的店;再比如,我们总是会更倾向于销量高但并不一定评分最高的产品。因为,“众人的选择”是一个足够好的理由。

我们身处社会,“行动”会被传染,“不行动”也会被传染。比如,书里提到一种现象,当一位受害者急切需要帮助的时候,虽然围观的人很多,但却没有人愿意站出来帮助他。过去,我们会把这种群体冷漠看作是一种道德感的缺失,但如果从社会认同的视角来看,我们会对这种现象有进一步的理解。

对于旁观者来说,他们通常并不清楚具体是怎么回事,所以出于人的本能,他们要先给这个事态“定性”,然后才能展开行动。但是在人多的时候,人们会倾向于先观察其他人的反应,如果其他人都没有出手援助,人们在潜意识里会认为,自己也不应该特立独行,从而产生个体利他行为的社会抑制作用,在心理学上被称为“旁观者效应”。

那么,站在求助者的角度,想要打破这个僵局,就要想办法让旁观者从这种状态中脱离出来。比方说,如果你要向路人求助,最好的办法是尽可能从人群中指出一个具体的人来帮助。“穿蓝色衣服的那位小哥,请帮我叫下救护车”,只要明确了帮助者的身份,获救的概率也会变得更高。

所以,不想被其他人的行为影响,那首先要警惕那些伪造的社会证据,另外最重要的是,我们的决定不应该建立在“其他人怎么做”的基础上,而应该遵循我们自己内心的声音。

NO.4 权威原则

我们再来说说权威原则。很多时候,人们会倾向于认为权威人士有着更多的知识和权力,听从他们的意见应该是明智的选择,这其实也反映出我们在下意识地给自己寻找一种“思考的捷径”。这里所指的权威人士,不一定是真的“权威”,只要他带有“权威感”,也会更容易征服别人。

书里举了些例子证明,比如广告里如果出现医生形象的,哪怕只是演员假扮的,产品销量普遍比较好。除了角色联想以外,像头衔、衣着和一些身份标识,也同样能打造出权威感。关于这一点,作者在书中举了著名的“米尔格拉姆服从实验”的例子,以证明普通人对于权威的服从程度和普遍性远超人们的想象,而实验中所谓的“权威”仅仅是一个穿了白大褂的工作人员。

再让我们见证一下权威的影响力之大。比如我说“鸡蛋应该放在一个篮子里”,你可能会嗤之以鼻,因为这跟我们投资风险教育的共识不同。但是如果我告诉你,这句话是巴菲特说的,是不是你又会有不一样的考虑呢?

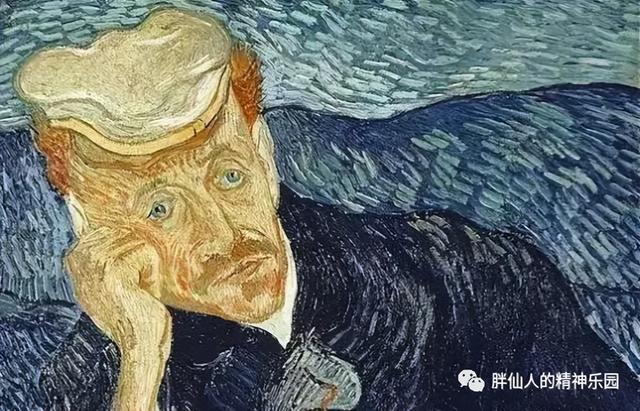

再来看下面这幅画:

这出自一个精神失常的病人之手,是不是觉得并没有什么特别?

但如果我告诉你,这个病人就是梵高,而且这幅《嘉舍医生》是他最贵的画作,拍卖价高达8250万美元,是全球排名第5贵的画,你是否会重新欣赏这幅画?

NO.5 稀缺原则

稀缺原则有两个成因,首先难以获得的东西一般的确很有价值;其次,难以获取的现实会让我们感受到自由的丧失,而面对自由的丧失,我们的反应往往是比以前更想得到它。所以,作者提出:害怕失去的恐惧远比想要获得的渴望,更能激发出人们的行动力。

饥饿营销是我们常见的方式,这是一种对数量这个稀缺信号的运用。除了数量,时间也是一个比较常见的稀缺要素,商家经常会告诉我们,要想低价买入,此时此刻就是最后的期限,过了这个村,就没这家店了。

同时,作者也发现两个规律。其一,倘若物品是近期才变得稀缺的,要比一直都稀缺的东西更宝贵;其二,当有人竞争时,稀缺资源对我们的吸引力最大。

稀缺原则或许是商业世界中运用最多、收益也最大的营销策略,因为消费者都容易“上头”,这种高涨的情绪往往让人无法思考,所以才会有一张稀有的明星卡拍出1050万美元的天价(就是下面这张)。可以断定,这张卡片的制作成本可能都不到1美元......

面对这种明显不理性的投资行为,媒体也都在告诫大众要保持理性、防范风险。但这种对公众的规劝,其实又会触发【社会认同原则】,因为这就相当于告诉大家,有很多人也在做这样的投资,就如同一直教育大家“股市有风险”,但新“韭菜”们还是在跑步进场。

所以,作者建议,我们一定要试着在稀缺环境中对高昂的情绪保持警惕,冷静地想一想,从“为什么会想要它”来重新评估其价值。

NO.6 承诺一致原则

承诺一致原则发挥作用的原理在于,人们内心深处都有追求言行一致的欲望,这种欲望会变成我们行动的一种重要驱动力。甚至有时候,即使是在损害自身利益的情况下,人们也会为了维护前后一致的个人形象而兑现诺言。

比如,书里提到,一些玩具商会在圣诞节前设计出非常吸引人的新玩具,然后在电视上大做广告,孩子们就会请求爸妈在圣诞节的时候送自己这个玩具。但是,这时玩具商会耍一个心机,他们只会在市场里放出很少量的这种新款玩具,同时放出大量的、同等价位的其他玩具。这样,很多父母就买不到新款玩具,只能先买一个同等价位的玩具给孩子做礼物,并承诺等这款新玩具上架后再买一个送给他们。等过了圣诞节之后,通常是玩具销售的低谷期。这时,玩具商们就会在市场上大量放出这款新玩具,于是父母们虽然很不情愿再多花一份钱,但通常还是会去兑现自己之前的承诺。就这样,玩具商就赚了两份钱。

在商业领域,还有一种利用承诺一致原则的方式,叫“登门槛”,一些企业会用它来建立客户关系。具体来说就是,先跟一个客户用很优惠的方式做一笔小生意,即使自己赔点钱也没关系。因为这笔小生意根本不是为了博取利润,它真正的意图是和顾客之间建立承诺。客户答应了这一次的小请求,购买了产品之后,那么下一次答应更大请求的可能性就更高。最后会像登门槛一样,一步步地升级彼此的商业利益关系。

NO.7 联盟原则

其实联盟原则也是建立关系的一种原则,放在最后说,是因为这是作者在新版本中添加的一个原则。这个原则的内核很简单,一句话概括就是,人们会更加顺从那些和自己属于同一个群体的人。

这里说的“同一个群体”,意思是有着相对统一的身份认同,比如种族、民族、国籍、家庭、政治立场和宗教信仰等。按照这个标准,人们就会把其他人分成“我们”和“不属于我们”这两大群体。属于“我们”这个群体里的人,就能得到更多的信任和认可,产生更多合作。

这种现象,在神经科学的研究中,已经有了明确的解释。研究发现,“自我”和“亲密的他人”这两个概念,对它们进行心理表征的大脑回路其实都是一样的。也就是说,只要激活其中一个概念的神经元,那么另一个概念的神经元也会跟着被激活,所以,我们会把对自己的信任,不自觉地也分给那些自己认为的是同一个群体的人。说到这儿,能触发联盟原则的关键因素也就显而易见了,那就是在群体中产生的身份认同,书里用了一个更加简洁的词,叫作“联盟感”。

那么,什么能带来联盟感呢?行为科学家发现,有这么两类主要因素,一类叫“身心合一”,另一类叫“行动合一”。

“身心合一”是先天就能达到的,因为它会通过血缘共性和地域共性而产生。说白了,你和那些有着血缘关系的亲人,以及在同一个家园里生活过的老乡之间,更有可能产生这种“身心合一”的联盟感。如果你小看了这种“身心合一”的联盟感,甚至还有可能蒙受一大笔损失。2008年被爆出的著名的“麦道夫庞氏骗局”,时间持续产长达20年,诈骗金额高达650亿美元。

麦道夫是怎么得逞的呢?关于这个问题,有过各种不同的分析,有从投资者的思维弱点出发的,有着重在具体诈骗手段上的。而《影响力》能为我们提供一个新的解释维度,那就是联盟内的共同身份。

麦道夫是个犹太人,所以犹太人是麦道夫诈骗案里一类最重要的受害者。他充分利用了“身心合一”这种联盟感所产生的信任,四处寻觅有着共同身份的犹太投资者,然后再说服他们相信,跟着这位专业的“自己人”投资,就根本不用担心赚钱的问题。后来通过熟人介绍,越来越多的犹太人接连落入了陷阱。所以在圈内,麦道夫的基金也被称作“犹太基金”。

顺便一提,庞氏骗局的始作俑者,查尔斯·庞齐是位意大利移民。而他的“狩猎目标”中,也有很大一部分是自己的意大利老乡,难怪“老乡见老乡,两眼泪汪汪”。

刚才说的是“身心合一”带来的联盟感,它靠的是先天的血缘、地域共性。作者提到的第二个联盟感的产生因素,是“行动合一”,主要来自于后天的共同行动体验。

比如在考古学和人类学研究中早有记载,所有的人类社会都曾经有过协同一致的行动方式,比如集体唱歌、跳舞、祈祷等等。这些活动可不仅仅是一个形式,它们有一个很重要的作用,就是通过共同的行动体验来加强参与者的“联盟感”,让他们从心底里认定,我属于这个团体,我跟身边的人都是同一类人,是一伙儿的。其反面则是“排外”,所谓“非我族类,其心必异”。所以,一起同过窗、一起扛过枪的同学和战友的感情,往往可以胜过自己的亲戚和朋友。

书里还有这样一句话,用来诠释这种“行动合一”的力量,说得很到位。“人们统一行动时,就真的统一了”。比如2016年欧洲杯上,冰岛队的“维京战吼”让人记忆犹新,而通过这样成千上万人的一致行动,让一个总人口不足40万、球员几乎都是兼职人员组成的国家队,在国际大赛上大放异彩,这就是“行动合一”的巨大力量。

【心得体会】

讲到这里,本书的精华内容就基本讲完了。作者通过阐述影响力的七大原则,告诉我们如何通过“互惠”、“喜好”、“联盟”原则去构建人与人之间的关系,然后通过“社会认同”和“权威”原则去消除对方的不确定性,最后通过“稀缺”和“承诺一致”原则,来达到激发他人行动的一整套逻辑,并通过丰富的案例去证明这些原则的有效性,鉴于篇幅的关系,在这无法罗列,有兴趣的读者可以去翻看原书。

简短地说一下自己的感受和认知:

首先,影响力并非是个只可意会的概念,而是可以通过对一系列行为的拆解,去构建一套完整而行之有效的理论。

其次,我们身处于这个社会中,每天都在与不同的人和事物打交道,影响力的作用是无所不在的,即便你可能无法实在地影响到别人,但也要提防被别人无意识地影响,收取“智商税”。

再次,影响力对心理的作用之大,有时候我们并不一定真的清楚,它甚至可以强大到让我们无意识地去顺从一些不道德的行为。

最后,《影响力》这本书不仅仅是一本关乎心理学和商业的书籍,其中也蕴含了诸多人生哲理。比如互惠原则里就包含了因果报应的道理,承诺一致的原则告诫我们要知行合一;但最重要的一点,《影响力》告诉我们,身为芸芸众生中的一员,我们应该时刻保持自我的清醒,时刻审视自我的真实需求,而这,不就是苏格拉底说的“未经检省的人生是不值得过的”吗?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com