孔子对老子的忠告(孔子问礼于老子)

三十而立,开坛讲学,身为人师的孔子,有一个心愿:想到当时的政治中心洛邑去看一看。

周王朝虽然衰败了,但洛邑却是商周以来的礼仪、文物、典籍的汇集之地。

洛邑还有一个叫老聃的人,担任着周守藏室的史官,相当于国家图书馆馆长或历史博物馆馆长,是一位上知天文、下知地理的大思想家,对周礼的造诣很深。如果能亲自向他请教,肯定受益匪浅。

从曲阜到洛邑,路途遥远交通不便,远行路费成了问题。南宫敬叔知晓了老师的心愿,就利用自己家族的身份,去请求鲁昭公,希望得到资助。

他说:“我也想和老师一起到洛邑见见世面,学习周礼,增长自己的才能。”

鲁昭公听后,很痛快地就答应了。孔子的游学就成了出公差。

鲁昭公答应的原因也很简单,首先他想起了几年前在楚国因不懂礼仪而遭受的羞辱,第二因为孔子声名远扬,孔子喜得贵子之时,鲁昭公就曾赐鱼,他知道孔子会对自己的统治有帮助。第三,他不满于眼前的政治局势——三桓当权,自己充当傀儡。他幻想着孔子此番赴周都,能讨回什么灵丹妙药,可以让自己重新确立霸主地位。于是立刻颁赐孔子车一乘、马两匹、御者一人,由敬叔陪同前行。

经过一个多月的跋涉,孔子一行到了洛邑。当年周平王迁都洛邑,整座城规模宏大,繁华异常。现在虽然城墙依旧巍峨高大,街道依旧宽阔,但个诸侯国不再向王室朝贡,所以到处显得空旷、衰败。

孔子看到洛邑和想象中的巨大差距,叹了口气,一种责任感油然而生:既然现在是“礼崩乐坏”,那么就让我用毕生的力量来“克己复礼”吧。

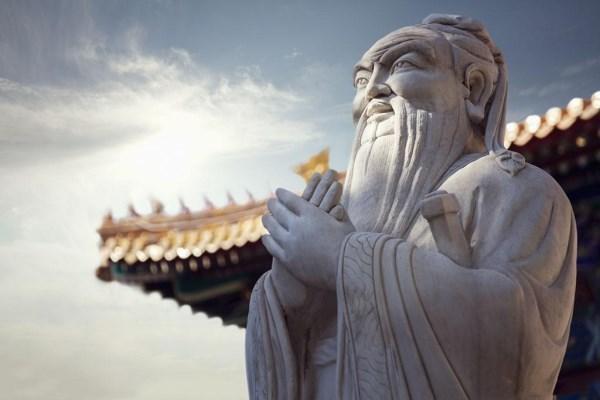

这时,城门外一位须眉洁白、道骨仙风的老者引起了孔子的注意。走近通名,原来是敬仰已久的大思想家老聃。

老聃后人称其为老子,字伯阳,楚国苦县人。他熟于掌故,精于历史,谙熟周礼,明于天道,通于历数。由于知识渊博,向他请教拜访的人络绎不绝。

他听说孔子远道而来,就特地让童子把路打扫干净,自己亲自驾车来到城外迎接孔子。

孔子急忙下车,手擎贽礼——大雁,款步向前。敬叔也忙跳下车跟上。

两人深揖大礼说道:“鲁君派孔丘与南宫敬叔前来求教于尊师门下。”

老子上前一步,还礼,双手接过大雁,交给身旁的小童,又对孔子师徒再次行礼:“我早就听闻孔丘的大名,今天终于得以相见了。请允许我敬二位薄酒一觥。如何?”老子先一饮而尽。

孔子和敬叔受宠若惊,连忙也一口喝干。

老子又斟满酒,敬天敬地后将剩下的酒洒在路上,这也是遵循周礼而为,是为了祭路。

初见孔子,老子就被这个远道而来拜会自己的年轻人所感动。从他的身上,老子看到了虚心好学的态度和心忧天下的志向。

他们的会见称得上是中国古代文化历史上最浓墨重彩的一笔。

两人相见恨晚,老子非常热情地接待孔子,为他的学习提供一切便利。

现在在山东嘉祥武氏墓群石刻中,还有一幅《孔子见老子》的汉画像石,画面生动地反映了两人会见的情景;左面头戴高冠、身着长袍的是孔子,手里捧着一只大雁,作为拜见老子的贽礼,态度恭敬诚恳;右面的老子也是高冠长袍,挂着曲足杖,拱手答礼,老子身后一名童子手捧竹简,表示老子拿出他保管的文籍档案来让孔子翻阅。

孔子拜见老子,对孔子的影响是十分巨大的。当时的孔子三十多岁,从小生活在社会底层,一直在努力奋斗,雄心勃勃,血气方刚,在老子看来,孔子难免有遇事过于急躁,热情有余理性不足的时候,所以就需要更丰富更阔达的胸襟,也需要更高的眼界来审视自己。

孔子见到老子后,终于可以询问他以前百思不得其解的问题了,他问老子:“今日之礼为何不如古礼呢?”

老子喟然叹道:“这都是周室衰微,诸侯争霸,各自僭礼称雄的结果啊!古礼是周公辅佐武王、成王时制定的。在西周兴盛的时候,各项礼制非常完备,人们都严格遵守,没有人敢僭越礼制。可是东周以来诸侯的地位越来越高,不把国君放在眼里,哪里还遵守什么礼制啊。你们要是想了解古礼,明天和我一起去郊社、明堂、宗庙处看看,便可一目了然。”

第二天,老子就带着孔子和敬叔去了明堂。这明堂是周王宣明政教的地方,飞檐斗拱,雕梁画栋,古朴庄严,只是建筑的颜色失去了往日的鲜艳,显得有些衰败。

孔子举目四顾,只见正面墙壁上画着历代帝王,依次是伏羲、女娲、祝融、神农、黄帝、炎帝、颛顼、尧、舜、禹,神态各异,活灵活现,栩栩如生。南面墙壁上也画着两幅图像,横眉竖目,丑陋不堪。南宫敬叔走近一看,原来是桀、纣的画像,凶恶残忍,带着颓废的色泽。东面墙壁上是周公辅佐成王图,画面中周公敦厚慈祥,正在恭恭敬敬地向成王施礼,成王还很年幼,坐在矮墩上,专心地听着周公的指导。看到这些画面,孔子心中一阵激动。

退出明堂后,他们又去太庙参观各式祭器。

孔子在石级前,看见一个大小与人相当的铜铸人像,只见这个金人口上粘着三道封锁,背上刻着很长的铭文。

敬叔好不惊奇,用手摩挲着金人绕了三匝,看不明白。

孔子从头到尾看了一遍后,对敬叔说道:“这个三缄其口的铜像,告诫做人不要多言,言多必有失;不要多事,多事必然会招来烦恼。多言多事,多事多灾,多灾多悔也。”

敬叔说:“是这么回事,很有道理啊。”孔子感慨道:“《诗》曰:战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。”

随后的一个多月中,孔子在收藏室里翻阅各种典籍,看遍了太庙、明堂的各种祭器实物。遇到不明白的地方,老子知无不言,言无不尽,毫无保留。

孔子洛邑之行,是他一生中最重要的学习之旅、深造之旅。到洛邑周王室观礼,增加知识,扩大视野,让他大开眼界,受益匪浅,终生受用无穷。

之前,孔子惋惜地说过:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼到,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”

孔子说夏朝的政教文化、典章制度,他能叙述它,但夏朝的后裔杞国保留的文献不足以取得充分的证明;商朝的政教文化、典章制度,他能叙述它,但商朝的后裔宋国保留的文献不足以取得充分的证明。这都是由于文化历史资料的继承保存与精通文化历史的学者不足够的缘故,如果足够,那我可以证实当时的政教文明了。

孔子向老子“问礼”,正是“礼”的传承。孔子洛邑之行,与老子相会谈论的话题主要围绕礼与道展开,涉及丧葬之礼、礼仁关系,主要记载于《礼记》和《孔子家语》;仁义之道、人性、六经、藏书、先王治世,主要见于《庄子》;为人之道等,主要记载于《史记》。

其中司马迁在《史记》中详细叙述了“老孔之会”,在他看来,这两位伟大的思想家的会面,是具有划时代意义的。正所谓“天不生仲尼,万古如长夜”,老子以师者身份,为孔子传道解惑。

《史记》中说,在论礼时,老子告诉孔子:你所说的古代圣王,身体已经朽坏,但至理名言未曾腐朽,仍流芳后世。作为君子如果得到明君赏识和任用,就驾车服冕,起而行道;如果没有这样的机会,就要适时离开政坛,避开祸患之地。他教诲孔子要向善于经商的商人一样深藏不露,做大智若愚的君子,要去掉骄傲之气与妄念,去掉无益于修身的美色与过多的想法(见《史记·老子列传》)。

孔子返回鲁国之后,因为更全面地学习了周代礼乐,学识和名气大增,前来向他请教的学生更多了;得益于老子的点拨,他对于自己的学问进行反思,又有了新的发展,在《论语》中所见孔子提倡用“行舍藏、立人立己、讷言敏行、中庸之道”等观点,都隐约可见老子思想的影子。

在谈及相会的感想时,孔子曾评价老子是“乘风云而上天”的龙,对其学问充满钦佩之情。

关于孔子向老子“问礼”的记载不一,《史记》记载有两次,《庄子》记载有五次,可以肯定,二人会面远不止一次。除了礼、乐这些传统文化元素及政治体制,二人还探讨了中国传统哲学本源——阴阳之道,伦理道德,社会变革等深层次的东西。二人的思想观点,既统一,又存在着分歧,由此出现了儒、道两家后学既互补、又互斥的情形。

儒家求仁,道家求道法自然,皆崇尚道德,两家共同撑起中国人的精神世界,成为中华传统文化长河的主流。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com