佛法的不二之法(佛法知其实属不易)

佛教自西汉传入中国,逐渐与中国的传统文化融为一体,深入到社会生活的各个方面。对于佛教,存在这样的现象:信佛的人不一定懂佛,懂佛的人不一定信佛;而对于佛法,知其实属不易,践行更加艰难。

有很多人把佛当成“神”来拜。我们看到,有许多人去寺庙供佛,有的人家里还设有佛堂,他们烧香拜佛,保佑身体安康,财源滚滚,多福多寿。还有的人平时不烧香,临时抱佛脚。这种信仰方式非常表面,非常功利,带有一定的迷信色彩。

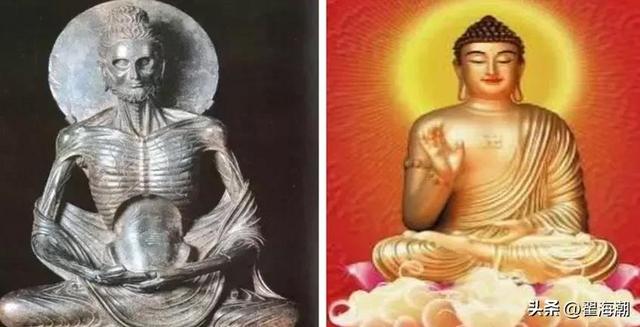

把佛当成“神”来拜,其实是不了解佛教。佛的意思是“觉者”,即觉悟了的人。佛教的创始人释迦牟尼是古印度释迦部落乔达摩家族国王的儿子,享受着荣华富贵。他在29岁的时候,有感于人世间生、老、病、死的苦恼,舍弃王族生活出家苦行。

苦修了6年,释迦牟尼在放弃了极端苦行主义之后,35岁时在恒河附近菩提树下通过冥想大彻大悟。余生的岁月,他的足迹遍布恒河流域,向各阶层人士说法教化,80岁时于拘尸那迦城逝世。

释迦牟尼不是神,而是“觉悟者”。释迦牟尼最初所悟到的是“苦、集、灭、道”“四谛”,即使人获得新生的四种真理,“苦”为生老病死,“集”为召集苦的原因,“灭”为灭惑业而离生死之苦,“道”为完全解脱实现涅槃境界的正道。

佛陀认为,人生的痛苦主要来自“贪”、“嗔”、“痴”三毒。“贪”就是内心的贪欲,对于喜欢的东西想要占为己有;“嗔”是未能满足内心的欲望所产生的情绪反应。得到的就贪,得不到的就嗔,而“痴”则是不明事理对“贪”或“嗔”的反应。

如何消除“三毒”、达到开悟的境界?佛陀因人设教,对不同的人有不同的传教方法,而弟子们又各有不同的理解和发挥。佛陀灭度后,佛教逐渐分成不同的宗派,主要有“大乘”和“小乘”两大派。

“小乘”主修“戒、定、慧”,追求的是自我的解脱,达到“阿罗汉”境界。“大乘”兼修普度众生的“布施、守戒、忍辱、精进、坐禅、智慧”六波罗密(到达彼岸世界的六种道路),达到的是“菩萨”境界。“小乘”重在度己,“大乘”强调度人。

大乘佛教在我国得到了创造性的发展,《六祖坛经》可以说是佛学的革命,是中国佛学儒学化的代表作,它的最大特点是把佛性心性化,主张即心即佛,顿悟见性,自性自度。

佛法博大精深,文献浩如烟海,号称“八万四千法门”。但在八万四千法门之上有一个万门之门,即“不二法门”,这便是“明”对“无明”、“觉悟”对“执迷”。佛法理论的核心是“缘起性空”,弄懂了这四个字,你就能步入佛法的大门。

“缘起”是指世界上的一切都是因缘和合而成;“性空”不是指什么都没有,而是指没有一切不变、实在的东西。概括来讲,“缘起性空”即宇宙万物的存在都是暂时的现象存在,待各种相关的条件散去,其也就失去了自身存在的根据,因此,归根结底是没有独立的存在本性。

举个例子,拿一个苹果,咱们做如下思考:(1)苹果是怎么来的?苹果树上结的,苹果树就是“因”。(2)有苹果树就能结苹果吗?不一定,还需要很多条件,如土壤、水分、空气、阳光、温度等,这些条件可以看作是“缘”。(3)有了苹果树的“因”,加上各种条件的“缘”,苹果就结出来了,这叫“因缘和合则为果”。

让我们继续思考:苹果明明是个实物,为什么说它“性空”呢?因为苹果的存在是暂时的。它可以再次“因缘和合”变为其他东西,如变成果汁、果干、果酱等,而果汁、果干、果酱等的存在也是暂时的,这个“结果”本身又是下一个“因缘”,循环无穷无尽。

通过这个例子我们明白了:宇宙万物(包括人)都可视为一个变化无常、虚幻无定的现象世界,这便是“缘起性空”的内涵。正如《金刚经》所说:“一切有为法,如梦如幻,如露亦如电,应作如是观。”“凡所有相皆是虚妄”,“应无所住而生其心”,“住”就是停留,就是执着。唯有不住相、不偏执,放下执着,坚持中道,才能把握事物的本质。

人的所有烦恼和纷争其实都是由“执着”引起的,我们常常执着于地位,执着于财富,执着于名望,执着于观念,执着于情感,执着于信仰……因此,人生充满占有欲望和偏见,一旦我们所拥有的有所失去,或者听到不同的观念,烦恼和纷争就会从心而生。

人生百年只是暂时寄居在地球上,“百年”之后什么也带不走。人的一生在茫茫的宇宙中只不过是短暂一瞬,本无永恒存在。因常人多执着于“拥有”,对症下药,故《心经》多说“空”:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空,度一切苦厄……心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃……”

《心经》揭示的其实只是一样东西:我们的“心”,只有心无挂碍,才能大彻大悟。放下执着,自然也就没有了恐惧和担忧,即使面对死亡,亦能如视“来去”一般自在。如果你真正懂得了佛法,就不会把释迦牟尼当成“神”来拜,信佛的根本在于获得智慧、启迪人生。

弄懂佛法实属不易,而践行起来更加艰难。下面举个例子来说明,林黛玉是《红楼梦》中对生命最敏感、体验最深刻的人,应该是最懂佛禅的人。为什么这样说呢?因为是林黛玉首先提出了“无立足境”——佛法的最好境界,但她为什么未能摆脱悲惨的命运?

第二十二回“听曲文宝玉悟禅机”,薛宝钗生日,贾母置办酒戏。宝钗点了《鲁智深醉闹五台山》,并把她喜爱的一支《寄生草》念给宝玉听,宝玉称赏不已。其后凤姐说贾母喜爱的戏子龄官像一个人,宝钗笑而“不肯说”,宝玉“不敢说”,湘云心直口快照直说像黛玉,宝玉忙使眼色制止,当下惹恼了湘云和黛玉。

宝玉又找黛玉解释,黛玉一句“拿我比戏子”怼得宝玉无言以对,宝玉无奈要离开,黛玉赌气说:“这一去,一辈子也别来,也别说话。”宝玉两头受气,于是百感交集,心想目下两人尚未应酬妥协,将来犹欲何为。

正在伤心,袭人来劝宝玉“大家随和”,宝玉随口说出戏文唱词“我是赤条条来去无牵挂”,并随笔口占一偈:“你证我证,心证意证。是无有证,斯可云证,无可云证,是立足境。”写毕,自虽解悟,又恐人看此不解,因此又填一支《寄生草》写在偈后。自己又念一遍,自觉无挂碍,心中自得,便上床睡了。其中“无可云证,是立足境”大意是,到了万境归空,什么都无可验证之时,才是真正的立足之境。

黛玉见宝玉此番果断而去,故以寻袭人为由来视动静。黛玉看到宝玉写的曲词和偈子,知是宝玉一时感奋而作,不觉可笑可叹。于是又拉来宝钗、湘云,宝钗看罢曲词和偈子,笑道:“这个人悟了。都是我的不是,都是昨儿一只曲子惹出来的……”

黛玉对宝玉说:“你那偈末云‘无可云证,是立足境’,固然好了,只是据我看来,还未尽善。我再续两句在后。”因念云:“无立足境,是方干净。”宝钗道:“实在这方悟彻……”

宝钗以宝玉和黛玉所悟与神秀、慧能所作偈语作了一番对比。五祖弘忍欲以偈语选择衣钵传人,其座下大弟子神秀作一偈云:“身是菩提树,心是明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”弘忍评之曰:“你这首偈还没有见到心性,只到了门口,尚未登堂入室……”

刚来寺中不久的慧能听了这偈,说道:“美则美矣,了则未了。”因自念一偈曰:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?”五祖便将衣钵传给了慧能。

宝钗认为,宝玉仅仅悟到了神秀的境界,也就是说最多仅仅是到了门口,并未登堂入室,而黛玉则已经悟到了慧能的境界。“无立足境,是方干净。”林黛玉的这一点拨,才算明心见性,击中要害,把宝玉的诗心提到了大彻大悟大解脱的“空灵”禅境。

一个“赤条条来去无牵挂”的生命,来到地球上走一回,还找什么“立足之境”?自由的生命天生就是宇宙的漂泊者和流浪汉,哪能停下脚步经营自己的温柔之乡?迷恋那些犬马声色,牵挂那些耀眼的桂冠。一旦牵挂,一旦迷恋,一旦经营浮华的“立足之境”,未免要陷入“浊泥世界”。

“无立足境”,是佛法的最高境界,黛玉深明其理,但“悟而未了”,始终没有放下对情的“执着”,最终为情泪尽而死。可见佛法,知其不易,践行更难。

“心无挂碍,便是真悟。”只有当你彻底放下了,不是在口头上,而是在内心真的放下了——人的贪婪、恐惧、欲求和超凡入圣的向往之后,独立的头脑和心灵的自由才会出现。这正是《好了歌》那个真正“了”的大自由、大自在之境。而一个头脑独立、心灵自由的境界,恰恰是创造力的关键。

本文作者翟海潮,源自公众号“思想者札记”(ID:SXZzhaji)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com