惊蛰蛰伏而动:惊蛰惊雷响罢

惊雷响罢,万物复苏

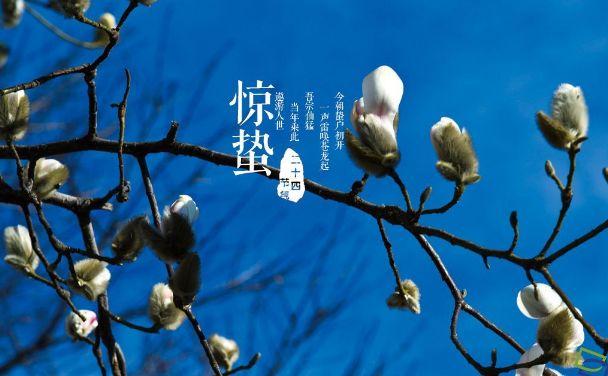

今日惊蛰。

惊蛰是二十四节气中的第三个,它标志着仲春时节的开始。

惊蛰之所以叫惊蛰,是因为这个时节之后会有电闪雷鸣的“春雷”出现,之前蛰伏冬眠的动物昆虫都被春雷唤醒,植物花草也展新颜,“春雷响,万物生”,处处朝气蓬勃。

《月令七十二候集解》中写道:“二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。”

仇远也在《惊蛰日雷》中写道:“昆工半夜一声雷,蛰户花房晓已开。”

惊蛰一到,盛春的气息就扑面而来。

我国将惊蛰分为三候:“一候桃始华;二候仓庚鸣;三候鹰化为鸠。”

惊蛰节气的最初五天,桃花先开了,落英缤纷的桃树自古就是中国人的心爱之物。

随后的五天春天的象征——黄鹂鸟开始歌唱。物候的最后五天鹰躲起来繁殖,而以鸠为代表的广大鸟类开始出现求偶。

惊蛰的这三个物候,万物复苏,春暖花开,群鸟齐鸣,充满了生命力。

二十四节气是中国古人智慧的结晶,多跟农作物种植相关,惊蛰也不例外。

惊蛰已过,就要开始忙着春耕了。同时,“春雷惊百虫”,温暖的气候条件不仅仅利于农作物的生长,许多病害虫也相继出现,所以有农谚:“过了惊蛰节,春耕不能歇。”

韦应物的《观田家》中也写道:“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。”

惊蛰,忙碌而快乐,对于人们来说是是一个种植希望,勤奋耕耘,等待未来收获的节气。

善于蛰伏,一鸣惊人

在冬天这个不利于生存的环境中,动植物都在蛰伏,植物脱掉身上的叶子,而动物们选择冬眠。

我们人也是一样的道理,低调和蛰伏是成功的最大秘诀。

面对困难、身处逆境而能沉得住气、不放弃、积攒力量重新发起冲锋的人,才能成大器、成大业。

司马懿就是蛰伏和隐忍的代言人。司马懿一生做得最多、最擅长的便是蛰伏与隐忍。

刚入曹营时,曹操把他调去喂马,他忍了;

杨修,几次羞辱于他,他审时度势,也忍了;

司马懿去曹丕府上的第一天,曹真要求司马懿喝完一罐血酒,他一口喝下,依然忍了。

到了老年司马懿还在蛰伏,利用自己精湛的装病技巧,骗过了当权的曹爽,不仅保全了自己的性命,也最终将魏国的实际政权掌握在了自己手中,成为了三国争霸的最后赢家。

能蛰伏代表了拥有强大的自控能力,蛰伏是在说:“小不忍则乱大谋”,蛰伏就是“审时度势”,是让自己在安静之处去看见、去清醒认知。

司马懿(剧照)

努力和蛰伏都不是一下子就能看到结果的,两者都需要大量的耐心。只要愿意付出努力,愿意忍耐,必然能取得与努力相称的收获。

忍耐与等待时的韬光养晦,就是为机遇到来时可以抓住并有机会厚积薄发,一鸣惊人。

当然,蛰伏不是目的,如果没有最后的一鸣惊人,那么之前的蛰伏便毫无意义。

蛰伏是为了达到目的所必须的过程,而无条件的、过度的隐忍是不可取的。

《菜根谭》中云:“伏久者飞必高。”蛰伏很久的后的翅膀更加雄壮,必然飞得更高。

在长久的蛰伏下,将自己历练得十分强大,才能“不鸣则已,一鸣冲天。”

蛰伏后的一鸣惊人,便是惊蛰中包含的最耐人寻味的意蕴。

来源:孔子文化产业

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

热文推荐

三个故事,说尽阳明心学真谛——这才是最正的三观!

用一句诗词迎接新学期,你选哪一句?

从有趣的远古文物,看古人对猪的崇拜!

国学经典教育能给孩子带来什么

工作就是最好的修行——用阳明心学指导每个人的工作

“杜甫很忙”的原作者,竟是照着自己的脸画出了这位诗圣?古体诗、近体诗、乐府、歌行:最完整的诗词知识,都在这里了

“溪山拾遗”征稿! 期待你的故事

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com