此农民见一轮红日喷薄而出(此农民见一轮红日喷薄而出)

陕北地区是革命老区,是中国黄土高原的中心部分。在这方黄土地的内心深处曾经产生过太多激动人心的革命歌曲,像黄土地的塬、峁、沟、梁盛载着历史的艰难与温情,也表达着人们在生命不息、奋斗不止中的感恩。

《东方红》一首至今还被广泛传唱着的革命歌曲。在革命的年代里,它唱红了陕北的天,是在抗日战争期间人民为表达对领袖毛主席由衷感激的颂歌。在电视还未普及的上世纪七十年代,这一颂歌在中国最权威、最主流、最有影响,也覆盖面最广,甚至,当时很多悬挂大钟表的建筑物,比如北京站、天津站、长沙站、太原站、惠州站、杭州站、郑州二七纪念塔、上海海关大楼等等,都会在整点的时候奏响它,用以报时。而它最初的作者就是陕北一位苦难的农民——李有源。

一、穷人难有学习的机会

佳县,金元明清四朝称葭州,民国改为葭县,1964年9月改称佳县。位于陕西省东北部黄河中游西岸,榆林市东南部,毛乌素沙地的东南缘。其境内不少地方有新石器时代遗址。春秋时期为白翟部族之地。战国前期属晋,韩、赵、魏三家分晋后,属赵国地。秦惠文王八年(前330)秦打败赵国,成为秦国上郡地……今天,面对这个地方,人们恐怕很难想到《诗经》中这美好的句子了——蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。但是,大片大片青苍苍的芦苇在清晨凝露成霜的那一刻,那诗句就注定了会站成被世代生活在这片土地上的人们传承下来的文化基因。

佳县张家庄村位于佳县城北3.5公里的佳榆公路线上,1903年3月21日 (农历2月23日),春意浓浓,桃花开满山村,李有源就出生在这里。其祖父李燕斌靠租田种地、 打零工维持生活,家境十分贫穷。李燕斌盼田地、 盼兴旺, 给3 个儿子起的都是吉祥的名字: 长子兴田、次子兴旺、 三子兴玉。其父兴旺也有3子, 老大有财、 老二有歧、 老三有源。盼田地、 盼兴旺、盼有财的吉祥名字,被李家叫了好几代人,但他们还是没有把这些东西盼来。为了摆脱贫困, 李有源一家拼死拼活地劳动, 可城周围土地贫瘠, 天年好时, 还能勉强度日,一遇灾年就得外出逃荒。

13岁时,李有源“懂事”了,那时,他因为家贫被母亲送到刘家沟外婆家生活。刘家沟有一所冬书房,李有源看到有些孩子在那里读书,就回家来哭闹母亲自己也要去那里上学。母亲疼孩子, 只好东挪西借, 凑了一斗小米、 一升绿豆、 一斤麻油、 一包火柴交了学费, 送有源到冬书房念书。学习的机会来之不易,李有源知道家里为他交的那些学费意味着什么,学习非常刻苦, 一个冬天就识了不少字, 熟读了《三字经》《百家姓》《千字文》等书。但过了那个冬天,家里就为他再交不起学费了,就将他接了回来。

当时,当地人认为读书就是为了“睁开眼睛”(认识一些字),大多数不指望孩子能长年累月读下去,并因此获得“功名”,获得“功名”对他们来说是一件遥远渺茫的事情。学校不能去了,家人让李有源放羊,可他还常带着书,连吃饭、走路时也在看。别人看过的唱词、 说本他都当作课本读, 就连捡到的破纸片,也要反过来正过去地看。村南有个黑龙沟,那里有水有草,羊容易吃饱喝足,他总把羊群赶到那里,在崖畔下抓紧时间读书写字。

为了表达对学校和老师的感激之情,李有源一有空主动给学校做些烧水、 扫院的杂活,每年秋后,还把家里的土豆、 萝卜、 南瓜等给老师送一些。同时,因为聪明好学,多才多艺,他还画画、拉板胡、弹三弦、编民歌,深得老师喜爱。如此,过了4年时间,他成了村里唯一的文化人。

二、移民想家时的歌唱

20岁时,李有源和两年哥哥一样真正成年了,家里的窑洞已经容不下他们了。和所有的父母一样,李有源的父母得为儿子建新窑娶媳妇成家了。为了这个,父亲累出了病,40时就因咳嗽吐血, 不幸离世。这时候,李有源不能再去学校了,他的过日子,得糊口,得和哥哥一起承担起家庭生活的重担。

李家人都是勤苦的农民,但在那个年代并不是仅靠勤苦就能改变命运的,日子过得总是紧紧巴巴的。1929年, 西北大旱, 陕北一带的土地颗粒无收。为了度灾糊口, 李有源赶着一头毛驴从佳县通秦寨驮盐去山西临县贩卖。一次因为盐警刁难, 他辩驳了几句, 就惹出祸来。盐警把税票撕碎, 反诬他贩私盐, 把一驮盐没收了, 毛驴也被拉走了。

什么也没了,李有源坐在地上眼泪不断,他想,这个天哪里是穷人的天啊,他恨阎锡山的盐警, 恨寄生在那片土地上统治者,内心开始强烈地渴望能有一个属于穷人的亮堂堂的天,但又不知道这天在哪里。随后,他来到山西临县给一家姓赵的地主揽工, 整天累死累活, 但地主还嫌干活慢。为了排解心中的苦闷, 他就常和别的长工唱 《揽工调》:“揽工人儿难, 揽工人儿难。正月里上工腊月里满, 受的是牛马苦, 吃的是猪狗饭。”唱着唱着,他就觉得这“调”是在唱自己,而这也对他以后的民歌创作有很大的启发。

1935年10月,毛主席到陕北,李有源很高兴,他内心的天终于有了盼头。1936年2月,红军来到佳县,他耳闻红军宣传,目睹红军威武之师,就编了一首歌:“……毛主席领导咱红军,爬山涉水走长征,救国救民打东洋,天下百姓齐称颂。”

此后,李有源编了不少歌,但总觉得没有把毛主席的感情表达出来。1942年,葭县遭旱灾,边区政府组织70多位贫困农民向南移民开发荒山,李有源的侄儿李增正是副队长,路上有的移民想家,平时擅编秧歌的李增正说:“咱们在路上红火些,大家就不想家了。毛主席领导穷人翻身,咱就编个毛主席领导穷人翻身的歌来唱吧。”李增正是个爱红火的年轻人,有着一副好嗓子,民歌唱得好听,很受群众欢迎。李有源经常把编好的歌子交给他唱,许多歌曲都是由他传唱开来的。

后来,李增正依照原陕北民歌《骑白马》的曲调编写成一首长达十余段歌词的民歌《移民歌》:“山川秀、天地平,毛主席领导陕甘宁,迎接移民开山林,咱们边区满地红;三山低、五岳高……边区办得呱呱叫,老百姓颂唐尧;边区红、边区红,边区地方没穷人,有了穷人就移民,挖断穷根翻了身……”这就有了《东方红》的最早“模型”。

三、去世前曾想吃顿肉

当时陕北有很多革命歌曲流行,它们和陕北秧歌结合在一起,很好地表现了新的社会生活和新的思想感情,为工农兵所欢迎。李有源也总朝思暮想要创作一首更好歌颂革命和毛主席的歌,这无形中增加了他对生活的观察和思考。邻村屈家庄有个秧歌伞头叫屈士才,和李有源是好朋友。1942年春节,屈士才带领屈家庄秧歌队进城演出,唱了一个秧歌,受到群众欢迎。其中两句是:“毛主席好比一盏灯,照得全家明又明。”

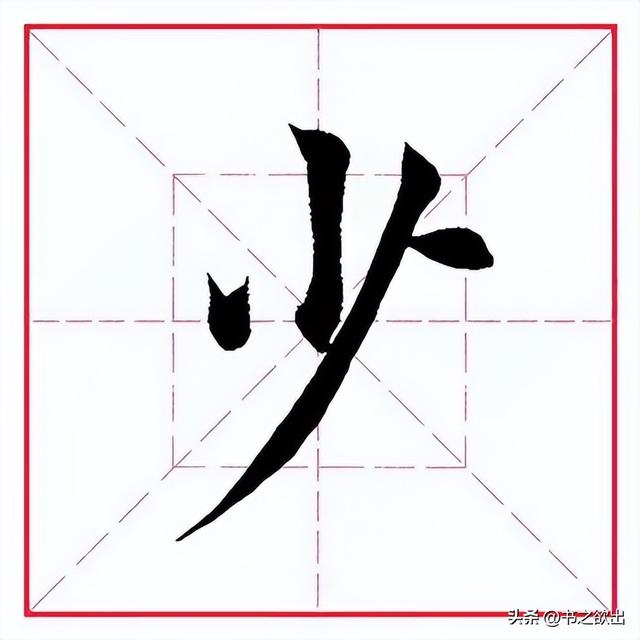

在这些歌声里,李有源开始思考,虽然“毛主席好比一盏灯,照得全家明又明”也让他耳目一新,但他想,这个比方好是好,但一盏灯只能照亮一个窑洞、一户人家,把毛主席比做一盏灯还不能反映毛主席的伟大。到了当年初冬的一个早晨,李有源一大早挑着一旦柴禾进城卖。当他快到县城时忽然看到一轮红日喷薄而出,照亮大地,照得人浑身温暖,他不禁想到把毛主席比作太阳最好不过了。

凑巧的是,在路过县委门口时,李有源看到墙上有一条醒目的标语:“毛主席是中国人民的救星。”这天夜里他依据白天的所见所感在小炕桌上铺开麻纸写下了四句秧歌词:“东方红,太阳升,中国出了毛主席,他为人民谋生存,他是人民大救星。”他又想到若配上民歌曲调能随时歌唱,试着用《骑白马》的曲调哼唱了两遍,感觉甚好,于是用这首歌开头三字“东方红”作为歌名。就这样,伟大颂歌《东方红》在陕北张家庄的土窑洞里诞生了。

1952年,陕西省委与绥德专区召开文艺创作者代表大会,李有源在会上作了“我是怎样编写《东方红》的”发言,随之成为新闻人物,获得了奖旗、奖章和奖金,被誉为“人民歌手”。自此,李有源取代了李增正,成为《东方红》的当然词作者:东方红,太阳升,中国出了个毛主席,他为人民谋幸福,呼儿嗨哟,他是人民大救星……他为人民谋幸福,呼儿嗨哟,他是人民大救星……

1955年4月积劳成疾的李有源到佳县城治病,治了二十多天不见效,5月10日终因肝硬化腹水在张家庄家中不幸逝世,时年52岁。他去世前,家人问他想吃什么,他说:“想吃肉。”但等家人买来肉时,他已经去世了。但是,《东方红》却被广泛久远地流传了下来。

作为我国红色经典中的一首,《东方红》不仅是实践的真实写照,具有鲜明的革命情感和地域特色;而且植根于中华大地, 深受人民群众喜爱, 体现出时代精神与民族精神。时代在不停地前进, 但是这些经典却像陈年的老酒一样,什么时候打开,那一般浓香顿时会弥漫开来, 沁入心脾, 良久不能散去。

结语:在中国,有一句老话:哪里的黄土都能养人;在中国,同样也有一句老话:哪里的黄土也都能埋人。面对黄土,生死其实就是一个养和埋的过程。说起来简单,做起来就会知道有多么难!难,是因为有时黄土确实养不了那么多的人;难,是因为在难中有太多太多需要表达的真情。于是,黄土地上就出现了诗人,一字不识却也写出最伟大的作品,连那些饱读史书的人也自叹不如。生活,在这里成了金子,像人心,只需要唱出来,就会成为世世代代被流传下去的声音,被流传不至也永不熄灭的歌声。

司马迁说:“作事者必于东南,收功实者常于西北。”多少年来,这句话如同预言一直被历史应验,所以,有人说,中国的文明其实是黄土地上的文明。而与其说,《东方红》是一首歌,还不如说它是黄土地心跳的声音,它很爱人,也被人爱得深沉!(文/路生)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com