白露节气名篇(读书白露汉语里意象最美的节气之一)

《纸上寻幽:中国画里的二十四节气之美》

胡烟 著

大观 | 中国财政经济出版社出版

山里的玉兰花绽放着艳红的花萼,水边空寂无人。在这样的世界中,花开又花落。这是诗人王维在《辛夷坞》中描绘的境界。中国画家的诗意情节,自唐代王维始。后世画家延续着诗人的表达方式,试图用笔墨吐出万千诗句。

山,是静止的时间;水,是时间在空间里的流动。中国画的时空问题,一面通向无限深邃的哲思,一面衍生为目之所及的日常之美。

当中国画值遇二十四节气,自然与人文交织,天人合一理念的复杂交融,激荡回旋起无尽的涟漪。

>>内文选读

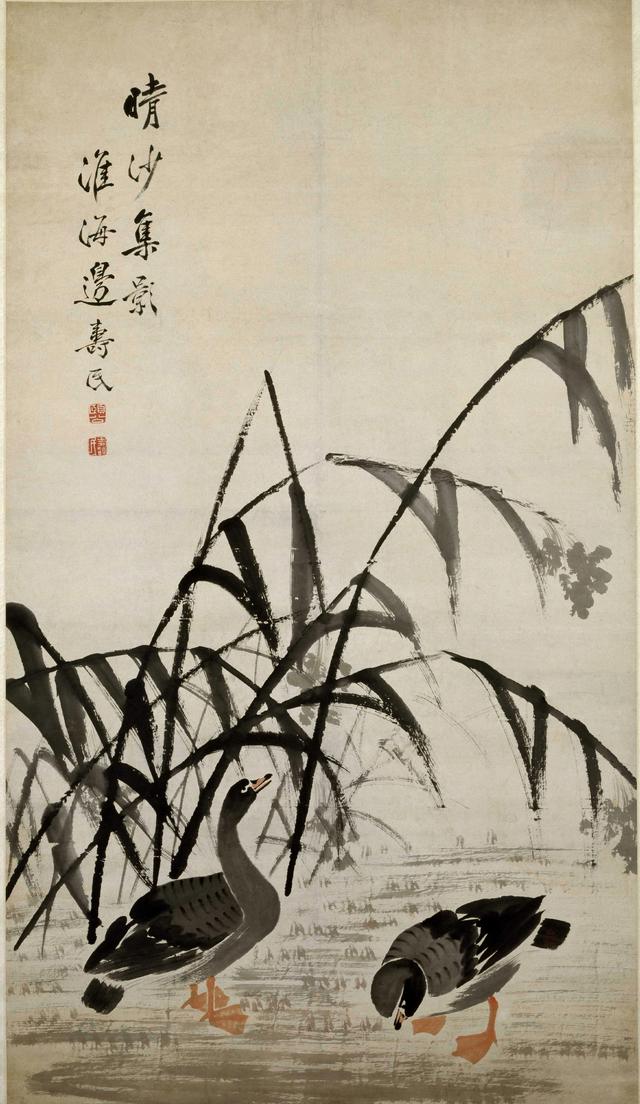

苇间记——边寿民《芦雁图》

白露时节,词中豪士辛弃疾生活得相当惬意,他在自己的带湖庄园里悠闲踱步,看着田园里成片的碧绿的菜蔬生长得旺盛饱满。近旁,碧绿透明的溪水,鱼儿欢畅。结束了短暂的戎马生涯,辛弃疾过上了隐士的生活。虽然并不情愿,但也能随遇而安。他每天的生活内容,即是清晨伴着竹林清风忙碌土地里的栽种耕锄,忙到微微出汗,便休憩。沏一盏茶,斜倚在窗前榻上读书,由于精神太过放松的缘故,有些微醺的醉,像要进入梦乡。听微凉的秋风将书页翻转起来,哗啦哗啦响,声音悦耳。时而有客来,比如好友洪迈、朱熹、陈亮、刘过,坐而论道,借着几杯酒,听风听雨。这样的生活,真让人感到满足。

没错,这真的是那个“沙场秋点兵”的辛弃疾,有词为证。

《行香子·山居客至》:“白露园蔬。碧水溪鱼。笑先生、网钓还锄。小窗高卧,风展残书。看北山移,盘谷序,辋川图。

白饭青刍。赤脚长须。客来时、酒尽重沽。听风听雨,吾爱吾庐。笑本无心,刚自瘦,此君疏。”

刚过不惑之年的辛弃疾,年富力强遭遇罢官,一变而为辛稼轩,开始了长达十几年的隐士生活。他笔下白露,流传为千古美文。

白露,本就是汉语里意象最美的节气之一。

天气渐凉,露凝草木。《月令七十二候集解》说:“水土湿气凝而为露,秋属金,金色白,白者露之色,而气始寒也。”

清晨去草间寻找露水,但见邻居的篱笆上有节奏地攀爬了绛紫色牵牛花,她们个个吸饱了水分,振奋地仰着脸,吹响青春的喇叭,仿佛在说:“天凉好个秋!”晚间,月亮也渐渐明朗了,游子们在夜里酝酿着思乡的情绪。

白露是从诗里走出来的节气。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”气氛是有些凄美的。所以,邓丽君的那首《在水一方》,将歌词改为:“绿草苍苍,白雾茫茫。有位佳人,在水一方。”可是,绿草怎能与蒹葭相比呢。

蒹葭即芦苇。诗人说,芦苇是一种会思想的草。

想起诗人散文家苇岸。苇岸——伟岸,一棵不起眼的草,以深情装点大地。语调越是深沉,身形越是高大。他的《大地上的事情》,我是当作中文版《瓦尔登湖》来读的,散文中充满对自然万物深沉的热爱。他以古典的、质朴的、谦卑的语言,慢节奏叙述着大地上的事情,如同吐露自己的心事。苇岸逝去已逾二十年,却越来越被读者所铭记。

芦苇的确是一种会思想的草。这种草,常常入画。

你看,芦苇的叶子,多么像毛笔的笔肚、笔尖。那些一手捻着银须,一手握着毛笔的人,只需在宣纸上轻轻那么一舔,一片苇叶便成。清代“扬州八怪”之一的边寿民,芦苇画得极好。他笔下苇丛,像是有风来,飒飒地响,比兰花更挺劲,比梅花更野逸,简直达到了迷人的程度。叶子浓淡相间,加上枯笔的飞白,最能制造苍茫的意象。蒹葭苍苍,秋之况味,即在一片苇塘间。

笔墨,是某种人格的象征。边寿民人称“边芦雁”,他画芦雁,也已经到出神入化的境地。郑板桥赞他“画雁分明见雁鸣,缣缃飒飒荻芦声”。

边寿民画芦雁,有很多好玩的故事。他才华满腹,康熙四十三年的秀才,但后来七次乡试全部落榜。雍正十三年(1735年)某日,五十二岁的边寿民诗兴大发,随笔赋诗《凤凰台上忆吹箫·将营苇间书屋作》:“城畔荒原,宅边余地,周遭一望蒹葭。似芙蓉江上,浅渚平沙。此地尽堪茆屋,门开处,斜对渔家。垂杨里,几畦菊圃,半截篱笆……”

这首诗写的是自己盖房子的事。为了画芦雁,他将房子盖在芦苇塘旁边,名曰苇间书屋,为的是日夜观察芦雁的动向。苇间书屋其实相当简陋,位于城畔的荒地,水中央,架了边桥与陆地相通。落成之后,成就了画坛佳话,有数十位著名画家前来赋诗。比如,“扬州八怪”代表人物金农题云:“三分水,一分屋。菰芦声,秋雨足。中有人,媚幽独。时高吟,沧浪曲……”

边寿民的确是“媚幽独”,大约有思想的人都喜欢独处。但他精神生活相当充实,兴奋的时候,不停地写诗——《忆江南·苇间好》云:

苇间好,明浦豁西窗。两岸荇芦侵阔水,半天紫绿挂斜阳。新月到回廊。

苇间好,最好是新睛。寺后菜畦春雨足,城头帆影夕阳明。人傍女墙行。

苇间好,初夏最关情。浅水半篙荷叶出,深芦一带水禽鸣。雨后杂蛙声。

这样的诗,让人怀疑,边寿民将自己当成了一只芦雁。这世界,苇间最好。边寿民笔下芦雁,是人,不是鸟。他以南来北往的侯雁为同好,将自身际遇、人生咏叹和悲怀,赋予了芦雁。如《秋滩栖息图》,世态炎凉,俦侣紧密相依,避免孤单无援之苦。人情险恶,不能不时刻提防陷阱和罗网。画作题诗:“江村稻熟水平沙,塞雁南归万里家。一夜西风吹不断,霜天月白卧芦花。”苇丛,只是芦雁暂时的栖息之地,而生命长久的归宿,又是哪里呢……

每当秋天芦花飞絮、雁声鸣叫的时节,边寿民就潜入芦苇滩头,早晚仔细观察、细心揣摩芦雁的神态。日积月累的功夫,宣纸上,有了清流游泳、晴滩静集、凌飞高举、日渚归飞、苇间修翎、孤雁哀鸣、群雁栖饮等,这么多种雁态,与数枝芦荻相衬相映。芦苇或满滩丛立,或倾侧风动,或横压沙滩,每一幅都不重复。他画不厌,观者看不厌。

与边寿民相酬唱的观者众多。一群流落于仕途边缘的文人,一群才华满腹、特立独行的画家,饱览山色,把酒言欢,时常在边寿民的“苇间书屋”搞聚会。他们一边欣赏深秋的苇塘之美,一边欣赏“边芦雁”现场创作。

边寿民的朋友程晋芳,长期在苇间书屋凑热闹。他这样描述当年边寿民作画的情景:“四方求者络绎至,则盘礴坐亭内,煮茶焚香,督童子磨大丸墨,注砚池中,杂研丹黄靛垩,舐笔伸纸,随意所作。雁拍拍循除鸣,掠檐回翔,影与画乱,荻风萧瑟,若驶笔声也。颐公目与心契,画与神契,以故人争宝之。”

边寿民笔下芦雁,大多用没骨画法,也有工笔。我的感觉,敢用没骨画法的,是画家对绘画对象熟悉到了骨头里,然后才能“由技入道”,剔除了骨头,留下丰满的肉。不然,很容易呈“心灰意懒”的颓唐气。绘画史上,最先把大雁画出名堂的应该是北宋的崔白,但边寿民的画,文人气更浓。

在京城,我见到芦雁,是在奥林匹克森林公园的人工湖岸边。深秋,临近傍晚,四只芦雁,正在睡眠。它们的样子可爱极了,单脚站立,脖子歪向游人一侧,硬嘴壳深深插进羽毛里,一动不动,像坐禅的老僧。据说这种动作是为了取暖。黑白灰相间的羽毛,已经在湖水里洗得干净清爽,玛瑙红的脚,这一身搭配相当时尚。我觉得它们像我久违的故人,因为边寿民的画。

那天,我在湖边徘徊良久,对着几只芦雁依依不舍。回家翻看照片,局部放大,发现那几只“坐禅”的雁,好像并没睡着,正悄悄用眼睛瞄着我呢!突然又联想到八大山人笔下的眠鸭,看起来憨憨的,其实城府深极了。

(图源:视觉中国)

或许是对中国笔墨长久的沉浸,又或许是成长在农村,我也喜欢苇塘。故乡的苇塘,是童年的乐园。曾经,在苇丛附近摸鱼,又将深秋里枯黄的苇叶割了扎成捆,铺在奶奶家炕席底下。冬天一生火,满屋子的草香。

在京城,我常寻找芦苇塘。这一次,去西海。

西海,是什刹海的一部分。前海、后海、西海三块水面被称作“后三海”。

拨开盛夏的垂帘,秋光乍现,帝都气象渐显。西海干净得像无垠的天。西海湿地公园迎面便是水,睡莲花正密匝匝地开,细长的苇秆,一丛一丛,随性安逸。秋天的水,是很清澈的。

一路芦苇丛生。面对这种平民气质的草,我总能生出很多想象。比如,这里面藏着什么东西,有多少鱼儿在里面安家呢,或许,有野鸭正在最深处孕育宝宝……正想着,“倏”地从里面飞出一只翠鸟。

苇塘的气质,确实与“藏”有关。边寿民的身份,像是半个隐士,隐居不仕,将才华藏匿在政途之外。又联想起当代作家孙犁的《白洋淀纪事》,在芦苇荡里打鬼子。乡亲们藏在苇丛里,捉迷藏一般将鬼子搞得晕头转向,一举取得胜利。白洋淀因了孙犁的文字,令人心驰神往。

“月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很,白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子,苇眉子又薄又细,在怀里跳跃着。

女人编着席。不久在她的身子下面,就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。”

清晨出门,看花看芦苇,一路羡慕着边寿民,踱步到中午。

秋回大地,时光轮转到最美的刻度,适合异想天开。我想象着,天气渐凉,边寿民的苇间书屋,到了夜晚,芦雁们纷纷用橘红色的硬嘴壳敲门,笃笃笃,进来避寒。

作者:胡烟

编辑:金久超

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com