少数民族最颠覆三观的婚嫁习俗(至今仍是母系社会)

中国56个民族,每个民族都有各自的鲜明特点,在社会现代发展进程中,有些少数民族的个性也随着时代慢慢消磨了,但56个民族56朵花,在如今趋向大同的社会中,少数民族的文化,也得到了越来越多的关注和保护。

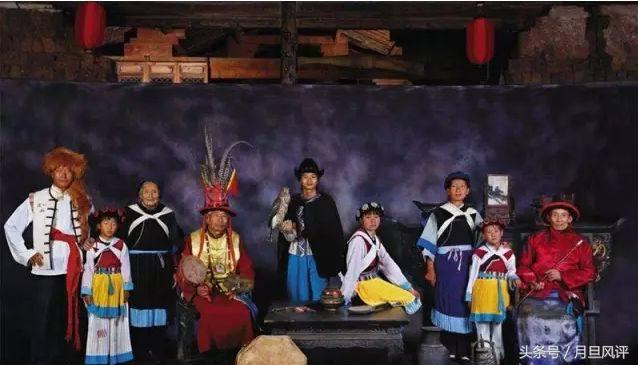

在云南滇西,至今还存在着唯一一个母系社会的少数民族,那就是纳西族。为云南特有民族之一,绝大部分居住在滇西北的丽江市。纳西族在艺术方面独树一帜,其诗文、绘画、雕塑、乐舞艺术名扬古今中外。

纳西族中,家族组织普遍存在,且是母系社会组织,也因此被称为“东方女儿国”。纳西族有着很多的自称和他称,根据《后汉书》、《三国志》、《华阳国志》等史书记载,汉代时居住于越巂郡的纳西人称为牦牛种;蜀汉时居住于汉嘉郡的纳西人称为旄牛夷;晋代居住于定笮(今四川盐源)的纳西人称为“摩沙夷”。到唐代,《蛮书》等史书多称纳西为“麽些”。20世纪50年代出,通用的他称仍为“摩梭”(麽些)。

世代居住在泸沽湖畔的摩梭人,至今仍然保留着男不娶、女不嫁的走婚生活。对于外界来说,纳西族最令人感兴趣的莫过于他们的“走婚”习俗。

走婚习俗是纳西族特有的婚俗。古时候的摩梭人,也是农耕文化,以种植和畜牧为主。在白天的时候,男女相识交往的机会很少,只有在节日里,通过跳舞唱歌来表达爱慕之意。

如果摩梭看中某一个姑娘,在白天约定好之后,男子会在晚上半夜时候,偷偷到女子的“花楼”,两人单独居住一晚,在天未亮的时候偷偷离去。进入的时候不能走正门,必须爬窗户而入,而离开的时候,必须是走正门,且不能被女子家人发现,如果惊动被发现,会被视为无力。

因为纳西族是母系社会,基本上没有固定的婚姻制度,走婚成为生养下一代的方式。生下的小孩子归女方家族。生父会在满月时公开举办宴席,承认彼此的血缘关系,避免发生同父乱伦。男性称女情人为“阿夏”,女性称男情人为“阿注”。

在纳西族中,走婚是最为常见的婚俗,虽然也有阿注定居婚的存在。摩梭男女青年通过“走婚”仪式后或从男女双方家搬出居住在一起,或男方到女方家居住,也有女方到男家家居住的,但后两者并不多见

纳西族的走婚习俗,与中国的传统婚俗观念截然不同,因此也受到不少人的误解和诽谤。但是走婚是纳西族的传统习俗方式,千百年来延续,并非现代理解的一夜情和兰交。

对于摩梭人而言,走婚是一件很严肃的事情。千百年的传承,与他们善良单纯的本性相关,没有太多的欲望。同时在这个族群里,对于走婚有着强大的道德约束力。

男女私下交往后,合适后会公开关系,男子就可以自由出入女子的花楼。且一旦公开后,即形成了长久的关系。由于是少数民族,圈子较小,透明度很高,摩梭人的习俗和道德理念也是排斥强行夺爱的,因此一旦名花有主后,其他男人也会退避三舍。

或许这样的没有实质,更注重精神的婚俗方式,也是值得我们思考,没有世俗的婚姻,却有着永远的爱情。

如今纳西族的男女,也有很多走出了大山,走进了现代都市。

当年黑夜走婚的时候,需要三样物件:松子、弯刀和毡帽。

松子是为了对付柴狗,不让狗吠叫;弯刀是为了爬花楼,披荆斩棘;毡帽是挂在房门,避免其他人走错房间发生尴尬。

如今年轻一辈也都用上了智能手机,使用QQ、微信、短信电话等通讯工具,男子不用学狗叫接近了。而越来越多的纳西族年轻女孩子,也向往这一夫一妻的婚姻制度,组建两个人的家庭。

作为延续千百年母系社会的纳西族,是中华民族56朵中的一朵艳丽花朵。但在发展旅游业的同时,他们的走婚习俗,也不可避免的遭到了非议,但作为一个民族的文化,应该抱着包容的心态去理解文化中的深意,而不是简单的字面理解。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com