唐朝有几个皇帝被谋杀(唐朝灭亡时有多惨)

在世人印象中,古代皇族总是锦衣玉食、高高在上,而他们拥有的地位和权力,也让不少人为之羡慕。不过,在这看似荣华的背后,也存在着恐怖。正如南朝刘子鸾所说:“愿来世不复生于帝王之家。”

所谓“欲戴王冠,必承其重”。皇族虽享受着常人难以企及的富贵与荣耀,但在王朝兴替、政权更迭之际,他们却是最先被牺牲的一群人。

哪怕是兴盛一时的李唐皇室,在国家灭亡之际,也付出了极为惨重的代价:除了两任皇帝被杀外,其余九名皇子也被活活勒死,至于其他王公贵族,更是如案板上的鱼肉,任人宰割。

以武立国的李唐皇室,为何会沦落到这般田地?

读书人的大脾气谁也没有想到,一个落魄的读书人,竟成了大唐的掘墓人。

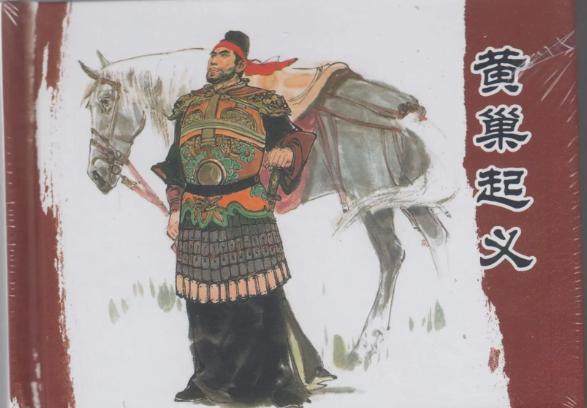

这个出身于盐商世家的“狠人”,正是赫赫有名的冲天大将军——黄巢。在屡试不第后,他曾以菊花为题,写下了那句著名的“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。不久后,黄巢便尽起家财,开始了他的起义大业。

唐朝末年,各地官府横征暴敛,以致百姓苦不堪言。是以黄巢揭竿而起后,很快便得到了附近百姓的纷纷响应。短短数月间,起义军便发展至数万人。

仅半年时间,黄巢便轻松攻下了十余个州县。之后,他又转战中原,所向披靡,并一度占据了江浙地区,成为晚唐的心腹大患。

公元880年,黄巢率起义军攻占洛阳,随后又向长安进发。同年十二月,黄巢成功进入长安,并在不久后登基称帝,改国号为“大齐”。听说黄巢僭位,提前逃出长安的唐僖宗遂诏令四方节度使进攻黄巢的大齐政权。

由于起义军内部农民与官僚之间的矛盾重重,且朱温等人变节降了唐朝,所以黄巢的起义军顿时陷入了孤立无援的境地。加之镇东、太原、代州等地的节度使皆手握重兵,在他们的进攻下,曾辉煌一时的冲天大将军黄巢,最终以失败而告终。

朱温(画像)

正如东汉末年的黄巾军起义,黄巢起义虽然失败,但它却掀开了诸多割据势力混战的局面。而原本就摇摇欲坠的大唐,也无力再辖制各方节度使,沦为了待宰羔羊。

那么,昔日兴盛一时的大唐,为何会虚弱到这个地步呢?

门阀士族的垄断从黄巢的心态变化,不难看出唐朝政治制度的一个弊端,那就是寒门子弟难以步入仕途,导致阶层固化。在此情形之下,许多渴望政治地位提升的小地主,自然会积极地参与到战争中去。

说到这,或许有人会问:唐代不是实行了科举制吗?难道寒门子弟不能通过自己的努力进入仕途吗?

客观来说,的确有一些寒门才子通过科举考试进入了仕途,但占比并不高。据相关统计,《新唐书》与《旧唐书》中的进士,只有15.9%是寒门出身,且他们中的绝大多数,背后都有门阀和贵族支持。

那么,门阀贵族到底是如何“操纵”考试结果的?

这不得不提到唐代的“行卷”风气。在当时,为了避免“以一场考试而定输赢”的情况出现,主考官会接受一些“好苗子”自荐。一般情况下,对自己有信心的考生,会提前准备好自己满意的作品,然后拜访一些贵族和名士,请他们品评自己的诗作或文章。

接受行卷的名士若认可该考生的才华,便会结个善缘,动用自己的人脉,将其代表作投递到负责本次科举考试的主考官那里。又因为当时的考卷不糊名,所以主考官能看到每位考生的试卷。这么一来,通过行卷并得到主考官赏识的才子,哪怕在考试中没有发挥好,也会被主考官给“捞”出来,打个高分。

这种做法的初衷是好的。许多著名的诗人,如李白、王维、贺知章等人,都曾向当时的“大人”行卷。只可惜,科举考试的名次取决于考官的主观意愿。于是随着时间的发展,行卷制度逐渐成为公族子弟的拿手“绝活”。他们依仗人脉和关系,总能提前联系到主考官,从而提前锁定大量名额。

此外,按照唐代惯例,举子在高中进士后,还要再等待一段时间才能被授予官职。在此过程中,举子若没有关系,也可能等个几年甚至是十余年。正如晚唐诗人杜荀鹤,虽然在45岁时中了进士,却始终未能入仕。感到心灰意冷的杜荀鹤,遂写诗感慨道:“空有篇章传海内,更无亲族在朝中。”

没有亲朋好友在朝中为自己说话,成了许多寒门才子无法入仕的主要原因。在此情形之下,门阀贵族如愿垄断了朝中大权,后来的寒门才子想要入仕,也必须得依靠在他们门下。久而久之,唐代阶级固化的现象愈发严重,这一度成为百姓纷纷加入起义军的一个重要原因。

小混混灭掉大唐在黄巢的起义军中,有一个没节操的小混混,叫做朱温。前面提到,黄巢起义军失败的一个重要原因,便是朱温改换门庭,接受了李唐皇室的招安。但朱温投靠朝廷,只是不甘心屈居人下,而非真的忠诚于李唐。

话说朱温在击败黄巢后,实力大增,于是他也像董卓那样,挟持了天子唐昭宗。被当成傀儡的皇帝为了保全性命,只好卑微地向朱温说道:“宗庙社稷是卿再造,朕与戚属是卿再生。”只可惜,他仍未逃脱朱温的毒手。

在强迫唐昭宗迁都洛阳后,朱温暴露出了本来面目。天佑元年(904年)八月,朱温指使左龙武统军朱友恭、右龙武统军氏叔琮及蒋玄晖等人闯入内宫,对皇室进行杀戮。

是夜,昭宗在睡梦中被惊醒,为了躲避追杀,他身穿一件单衣,绕着柱子逃命,但没过多久便被凶手追上,最终死于非命,时年38岁。

杀死唐昭宗后,朱温担心此时称帝会引来天下人的反对,于是便缓了两年。值此期间,他又另立昭宗的嫡次子李祝当了新帝,这就是唐代最后一位皇帝——唐哀宗。第二年,朱温又借口诛杀了昭宗的九个儿子。

据《新唐书》记载,朱温认为昭宗后人有可能为父报仇,而为了避免他们与其他节度使串通,朱温干脆大摆鸿门宴,将唐昭宗的九个儿子全部都请到了九曲池赴宴。待九位皇子吃饱喝足以后,朱温便命令手下将他们活活勒死,然后抛尸于九曲池中。

这还不算完。当时有个叫李振的谋士,又为朱温出了一条毒计。原来,李振曾连续二十年参加科举考试,均未高中,所以他心中对这些朝臣十分痛恨。见九位皇子遇害,他便添油加醋地极力抹黑唐朝遗留下的老臣,并建议朱温将他们一起给杀掉。

天佑二年(905年)六月,朱温以天子名义召集群臣到滑州白马驿议事,而后将他们悉数杀死。在这场震惊全国的“白马驿之祸”中,有三十多位“衣冠清流”遇害,后被抛尸于河。此事过后,忠于李唐的官宦世家被清扫一空,朱温也没了称帝的阻力。

两年以后,唐哀帝被迫禅位,朱温自立为皇帝,改国号为梁,史称后梁。自此以后,中国社会便进入了五代十国时期。只是在后人眼中,这是风评最差的乱世,这又是为什么呢?

五代风评为何不高谈起古代乱世,人们首推汉末三国,其次是春秋战国时期。对于五代十国,虽也有人谈及,但大家的态度始终都不怎么积极。

比如小说《三国演义》的作者罗贯中,也曾写过一本《残唐五代演义》,但几乎无人知晓。由此可见,五代十国给世人留下了非常不好的印象。而造成这一现象的主要原因,便是因为各路军阀身上,除了勇武之外,几乎没有其他闪光点。

那么,这怪朱温滥杀皇室吗?

倒也不能全怪。实际上,自李世民玄武门之变以来,皇室中便存在着太多的血腥与杀戮。对此,一向宽仁的李世民也注意到了,他不止一次强调“君臣之义”,甚至不惜委屈在夺门之变中立下大功的尉迟恭、秦叔宝等秦王府旧将。随着这些老臣在贞观年间的愈发低调,朝堂似乎又回归到了一派和谐。

但好景不长,唐朝中期以来又发生了几次政变。自武则天到唐玄宗,再到唐宪宗与唐武宗,皇室总是伴随着杀戮,同室操戈、骨肉相残的案例也屡见不鲜。上行下效,君可以不君,臣便可以不臣。

到了唐末乱世,这种风气也愈演愈烈。似乎在这个时代,传统的道德伦理体系已经崩溃,军阀们骨子里的凶性,也全部被激发。他们没有道义可言,更不讲人情与关系,做事只看利益。比如后晋开国皇帝石敬塘,不仅向契丹政权摇尾乞怜,还割让了燕云十六州,故而被后人痛斥为“儿皇帝”。

在王朝兴替之际,传统的禅让制也失去了踪迹;取而代之的,是残酷而又冷血的杀戮。但只是这一项,便为后世造成了极为恶劣的影响。

禅让制度的崩塌禅让制,是古人对王权更迭的一种理想化演绎。尧舜禅让已不可考,在他们之后率先实行禅让制的,是王莽;但王莽做事残暴,害死不少朝臣与王族,故而后人并不承认他的禅让是合法的。

及至汉末三国,哪怕曹操杀了再多的人,在面对称帝这件事,他也是小心再小心。最后实现他心愿的,是魏文帝曹丕。因为实行了所谓的“禅让制”,刘姓皇室这一脉被保留了下来。而且他们虽然丧失了王权,但也有自己的封地,日子十分富足。

正因如此,曹魏收天下万民之心,得到了后人的肯定。在三国当中,有相当一部分人认曹魏为正统。于是在曹魏禅让制取得成功后,西晋司马氏也照搬了这一套禅让流程,并同样善待了前朝王室。

尽管大家都知道,曹氏与司马氏都是有野心的,但后世儒家学者还是承认了这种做法。因为在封建社会,君王统治天下的重要保证之一,就是儒家倡导的纲常伦理体系,这正是他们要大力弘扬孝道的原因。

一个人在家孝顺,出来做官也必然会忠君爱国;反之,一个连自己家人都不爱的人,君王和同僚也不会对他生出信任感。

虽说朱温也是逼迫唐哀宗禅让才当上皇帝的,但他对李唐皇室的杀戮,却间接引导了一股歪风邪气。而这,便是五代十国期间大多数军阀没有道德心与社会责任感的根源所在。

值得深思的是,五代军阀的种种恶行,还拉低了武将群体的道德下线。

在此之前,人们对于武将的印象,多是粗猛、直率,有好也有坏;可看到朱温等军阀的做所作为,武将的印象从此便一落千丈,成了粗鄙、好杀的兵痞。正因如此,宋朝才会把“右文抑武”作为基本国策之一。

后来人的反思赵匡胤在陈桥兵变后,恢复了汉晋南朝时期的禅让制,而且也未对后周柴氏一族斩尽杀绝。为了教化万民,宋太祖、太宗皆大力推崇“文教兴国”方略,同时又大兴科举,让范仲淹、欧阳修、吕蒙正等一大批寒门才子有机会官至宰相,从此光耀门楣。

在此时期,儒释道三教并立,且有了合流趋势。受此影响,人们更加注重伦理道德的建设,大批文人找回了自己的风骨。于是,中国的文化、教育事业得以再度腾飞。

可惜的是,因为五代十国时期的军阀给宋代统治者留下了严重的心理阴影,导致宋代虽然出现了如狄青、岳飞这样的名将,但他们中的大多数人,皆以悲剧而收场。

一饮一啄,自有天定。武将在宋代遭到贬低,又何尝不是一种矫枉过正呢?

参考资料:《新唐书》《旧唐书》《宋史》《资治通鉴》

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com