忽过蜀城底血色染旌旗(弦上曾闻出塞歌)

□赵立军有人说,悲愤出诗人,坎坷出作家;更有人说,国家不幸诗家兴,话到沧桑句便工丰富的人生阅历和跌宕的情感生活,是成为一个优秀的诗人与作家的必要前提纵观中外文学史,但凡有所成就的女诗人、女作家,大都与坎坷相伴,与困苦为伍从东汉末年的蔡文姬,到宋朝的李清照、朱淑真,无一例外明朝似乎没有什么太优秀的女性作家,但到了清朝,则有一位被评论家称为“才锋遒丽,生平著小词绝佳,盖南宋以来,闺房之秀,一人而已其词,娣视淑真,姒蓄清照”的女诗人,以其深沉的沧桑感和悲咽跌宕的唱叹之音和两次随夫流放沈阳后夫亡子丧的悲惨人生,为本文的开篇语提供着佐证,接下来我们就来聊聊关于忽过蜀城底血色染旌旗?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!

忽过蜀城底血色染旌旗

□赵立军

有人说,悲愤出诗人,坎坷出作家;更有人说,国家不幸诗家兴,话到沧桑句便工。丰富的人生阅历和跌宕的情感生活,是成为一个优秀的诗人与作家的必要前提。纵观中外文学史,但凡有所成就的女诗人、女作家,大都与坎坷相伴,与困苦为伍。从东汉末年的蔡文姬,到宋朝的李清照、朱淑真,无一例外。明朝似乎没有什么太优秀的女性作家,但到了清朝,则有一位被评论家称为“才锋遒丽,生平著小词绝佳,盖南宋以来,闺房之秀,一人而已。其词,娣视淑真,姒蓄清照”的女诗人,以其深沉的沧桑感和悲咽跌宕的唱叹之音和两次随夫流放沈阳后夫亡子丧的悲惨人生,为本文的开篇语提供着佐证。

这位女诗人,就是清代第一女诗人徐灿。

一

明末清初,是中国历史上风云变幻最为莫测、厮杀最为惨烈的时期之一,那时的明王朝,内有激烈的党争宦害等人祸和不断的水旱天灾,以及以李自成、张献忠等为代表的此起彼伏的农民暴乱,外有清王朝的攻城掳地,烧杀劫掠。立国200多年的明王朝,已处于风雨飘摇之中。而这一切,又大都发生在中国的北部和东北部。富庶的江南一带,依旧是莺歌燕舞,鸟语花香,经济繁荣,文化发达,塞外的金戈铁马,狼烟四起,似乎还与这里无关。

徐灿,就是在这样的历史环境中,出生在了这样的地域中。徐灿,字湘苹,又字明深、明霞,号深明,江南吴县(今苏州市西南)人。遗憾的是,由于古代妇女地位不高,即便是像徐灿这样在当时就已很有名气,后来的大学士之妻、诰命夫人,其确切生卒年,各种文献中均无准确记载,今已无从考证。《海宁陈氏宗谱》曾载有徐灿的侄子徐元龙撰写的《家传》:“夫人讳灿,字湘蘋,家世吴门人,少保素庵公继配也。幼颖悟,通书史,识大体,为父光禄丞子懋公所钟爱。素庵公原配沈夫人早逝,请继室于徐。时素庵公举孝廉三年矣。徐公故有二女,夫人其季也,有贵徵,遂许婚焉。”

少保素庵公,即陈之遴。陈之遴,字彦升,号素庵,浙江海宁人。陈之遴出生于浙江海宁渤海陈氏家族,海宁陈氏为明清两代的望族,尤其是有清一代,海宁渤海陈氏更为海内第一望族,史有“一门三阁老,六部五尚书”之誉。按《家传》记载,陈之遴“请继室于徐”,“时素庵公举孝廉三年矣”,其时间应当在明崇祯二年,农历己巳,即公元1629年。按照当时江南望族的早婚习俗,女孩在及笄后即可成婚,及笄之龄为15岁。而徐灿“为父光禄丞子懋公所钟爱”,又是小女儿,故陈之遴“请继室于徐”,不会早于徐灿15岁之前,但也不会太晚,两人的年龄差距应在7到10岁之间。如果陈之遴在明崇祯二年,农历己巳,即公元1629年续娶徐灿,徐灿是15岁,那么徐灿的出生当在1612年,即明万历39年。从陈之遴、徐灿二人婚后的相互唱和之作中,可以看出,徐陈二人感情深厚。陈之遴对徐灿充满怜爱惜疼之意,而徐灿对陈之遴则满怀眷恋缱绻之情。

二

徐灿的父亲徐子懋,是明代天启、崇祯年间的光禄寺丞,光禄寺,是负责皇帝及皇宫膳食的机构,丞是其部门领导,级别不算高,为从六品。徐子懋经史皆通,家学渊源,是文学世家。在这样家庭文化氛围中,徐灿自幼受到良好的教育。她工诗,尤擅长短句,善属文,精书画,所画仕女设色淡雅、笔法古秀、工净有度,得北宋人法,晚年画水墨观音,间作花草。她常与柴静仪、朱柔则、林以宁、钱云仪相唱和,结为蕉园诗社,称“蕉园五子”,有推动清初妇女文学发展之功。著有《拙政园诗馀》三卷,诗集《拙政园诗集》二卷,凡诗246首,今皆存。

陈之遴在明末清初为知名诗人,也是一个颇为传奇的人物。正是由于他们在文学上志气相投,互相吸引,为夫妻感情奠定了思想基础,在两人的诗、词中常常可见唱和之作。崇祯二年二人成婚,其后九年间,夫妻二人往返于苏州与海宁之间,陈之遴读书赶考,徐灿相夫教子,温馨浪漫,举案齐眉,诗词互答,你唱我和,过着平静而甜蜜的幸福生活。

明崇祯10年(1637年),陈之遴考中进士,为一甲第二名,即榜眼,被授翰林院编修,踏入仕途。初入都城,陈徐二人更是如鱼得水,穿梭于群儒之林。翰林院编修是进士及第后,进入官场的跳板。一切迹象表明,陈之遴的前程一片锦绣。

然而,就在陈之遴入京为仕的第二年,变故突生。明崇祯11年,公元1638年冬天,清军破长城,攻入今河北衡水一带,陈之遴的父亲陈祖苞时任顺天巡抚,因守备不周,坐失城罪,被捕入狱。陈之遴多方营救未能成功,当他得知父亲即将被处斩时,为免除父亲遭戮刑,买通狱卒,暗中下毒,“陨其父命于刑部福堂”。此事不久即被发现,陈之遴旋即罢官并“永不叙用”。

可能很多人都不理解,当儿子的,为何要毒死自己的父亲呢?这不是最大的不孝吗?其实,这出于中国人对自己身体的尊重,所谓身体发肤受之父母,不敢毁伤。同时也与传统的丧葬习俗有关。在古人看来,人完整的来到这个世界,也要完整的离开。最不能容忍的是当死亡来临时,身首异处,或人为的肢体、器官有残缺。所以,民间将得以保全尸当成人死之后的大事。在陈之遴看来,父亲之罪已无人能救,为父亲保住全尸就是最大的孝。所以,他才敢担着大干系,做此前无古人,后无来者的事情。而明朝对官员的严厉与无情,也非历朝历代能比。因此不能不说,陈之遴父子二人的遭遇是他后来主动降清,效力新朝的重要原因。

三

七年后的清顺治二年(1645年)12月,满腹不平的陈之遴主动向清浙闽总督张存仁请降,并表示愿意为新朝效力。陈之遴的学识很快就受到摄政王多尔衮的赏识和重用。他依据明代典籍为原本没有制度的清王朝制定了一系列朝廷典章制度。因此,当顺治皇帝在多尔衮死后开始亲政,并着手清除多尔衮的党羽亲信时,因爱其才而信任有加,一再升他的官。如多尔衮死于顺治七年,顺治八年陈之遴擢升为礼部尚书,相当于现在的文化部部长兼教育部部长,再加太子太保;顺治九年授弘文院大学士,后人称陈之遴为阁老或相国,即由此而来。大学士在明代及清代前期是一个十分尊崇的官职,相当于过去的宰相。

陈之遴在新朝为官,开始徐灿并未随之在京居住,主要是徐灿对丈夫降清不满。《拙政园诗集》有一首徐灿写于明亡之前的七律《答素庵西湖有寄》:

霜鸿朝宋锦书还,知向寒灯惨客颜。从此果醒麟阁梦,便应同老鹿门山,十年宦态争青紫,一旦君恩异玦环。寄语湖云归岫好,莫矜霖雨出人间。

显然夫妻二人往来书信中,为了陈之遴是否再次出仕是有争执的。在以夫为纲的皇权帝制时代,作为妻子的徐灿的苦口婆心是动摇不了陈之遴降清的决心的,而为了安抚和补偿妻子,陈之遴以2000两白银的低价从一位姓徐的监生手中买下了苏州的拙政园,送给徐灿。徐灿对拙政园这样的大礼物自然是欢喜异常,她不但居住在拙政园里,而且在这里写诗填词,留下了近百首脍炙人口的词作。陈之遴对妻子作于拙政园的词作十分喜欢,顺治七年亲自为妻子的词作编辑三卷本,并作序,题名为《拙政园诗馀》。后由其子坚永、容永、奋永、堪永付梓于清顺治十年(公元1653年)。

四

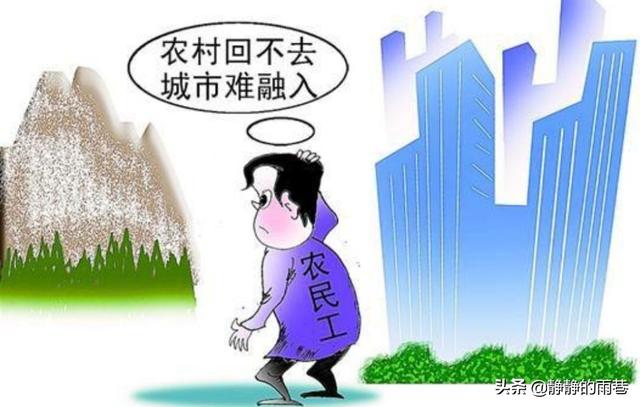

陈之遴的所作所为,让徐灿的人生之路发生了根本的转折。清初朋党相争风不弱于前朝,陈之遴这位出身于大官僚家族的大学士更是个中的老手。顺治13年(1656年)3月,陈之遴因朋党之争受到吏部严厉查处,吏部甚至以拟革职,永不叙用的处分上报给皇帝。即便如此,顺治皇帝只是改为以原官全家发往盛京,即今天的沈阳居住。

仅仅过了七个月,顺治皇帝就又命他回京入旗,但受重用的程度远不如从前。他开始以行贿的方式结交权力很大的内监吴良辅,试图以非正常的方式重获重用。但当时的朝廷官员多为他的政敌,此事很快就被揭发出来,顺治15年(1658年),陈之遴锒铛入狱,吏部查实后,拟罪正法。还是顺治皇帝免其死罪,减等为革职,籍没家产,全家八口遣戍到沈阳,并先后在沈阳、辽阳、尚阳堡(其址在今开原市清河水库库区)等地居住。

陈之遴再次遣戍到沈阳后再也没能返回京城和江南,他在盛京等地居住了9年,直到客死异乡。这期间,陈之遴与遣戍到盛京的流人,官宦、文人,甚至反清志士相互往来唱和,并与遣戍到沈阳的清初最著名的反清义士函可即剩人和尚诗文互赠,成为东北第一个文学社团——冰天诗社的成员。

陈之遴两次遣戍沈阳,徐灿当然陪伴其身边。徐灿从小接受的是传统的儒家教育,她知识渊博,熟读四书五经,从而积淀了深厚的儒家道德传统,对民族和国家有坚贞之情。丈夫降清,她作为妻子无力阻止,但内心是不满而抑郁的。《拙政园诗馀》卷下中有《满江红》六首,其中第三首和第四首分别标为《有感》和《将至京寄素庵》,前者写道:

“乱后家山,意中愁绪真难说。春将去、冰台初长,绮钱重叠。炉烬水沉犹倦起,小窗依约云和月。叹人生、争似水中莲,心同结。离别泪,盈盈血。流不尽,波添咽。见鸿归阵阵,几增凄切。翠黛每从青镜减,黄金时向床头缺。问今春、曾梦到乡关,惊鶗鴂。”

从这首词中可以看出,陈之遴出仕新朝,徐灿是心有怨愁的。这似乎可以解释她为何不愿意随丈夫上京。词的最后:“问今春,曾梦到乡关,惊鶗鴂”,含蓄地表达了对丈夫的责怪。鶗鴂即杜鹃鸟,相传为蜀帝杜宇的魂魄所化,常常在夜里啼鸣,声音凄切,词人借此抒发自己的悲苦哀怨之情。

五

在陈之遴的一再催促下,满眼愁字的徐灿携儿女北上京城与丈夫团聚。途中,她写下了一首充溢着对丈夫不满和责怪的词作,词中描写了旅途之愁苦,并杂以家国之恨。“东风偏恶”,“旅愁先到”,已是饱含痛恨,甚至有点咬牙切齿了,其实是写河山旧恨。虽然即将与丈夫团聚,但徐灿心中却无喜悦之情,为了不让自己“满眼山河牵旧恨”,她真恨不得把船藏起来。然而,又不得不启程赴京,兴亡旧恨带来的愁与苦,煎熬着她的身心,伴随着整个旅程,以至于“征途憔悴”,“病腰如削”。

再看《踏莎行·初春》:“芳草才芽,梨花未雨,春魂已作天涯絮。晶帘宛转为谁垂?金衣飞上樱桃树。故国茫茫,扁舟何许?夕阳一片江流去。碧云犹垒旧山河,月痕休到深深处。”这是徐灿最著名的一首词,大凡清人词选几乎没有不入选的。后人点评曰:“兴亡之感,相国愧之。”

如果说《拙政园诗馀》表现的闺中情怀,称得上“南宋以来,闺房之秀,一人而已”,那么当徐灿随陈之遴被流放到沈阳后,其诗风大变。徐灿一共在沈阳居住了13年,前9年,同陈之遴一起与人唱和,已由闺房之乐转变为人生之叹、兴亡之恨。

六

康熙五年,陈之遴病死戍所,而在此之前的康熙四年,伴随他们出关流放的第四个儿子容永去世;到了康熙六年,第六个儿子堪永也撒手人寰,徐灿身边只剩下“茕茕一身,屡滨于死而未死”的第五个儿子奋永,她陷入了空前的悲痛哀伤之中。从此不再吟诗填词,“晚益皈依佛法”,亲手绘制了近万幅观音大士的画像,当时的善男信女争相“宝之”。

康熙十年(1671年),康熙皇帝第一次东巡祭祖,驻跸沈阳时,徐灿利用跪迎道边的机会向皇帝喊冤。康熙问:“岂有冤乎?”徐灿说:“先臣惟知思过,岂敢言冤。伏惟皇上覆载之仁,俯赐先臣归骨。”康熙皇帝同意后,徐灿扶陈之遴的棺柩回归故里,葬先夫于祖茔。据说,其后以80余岁高龄辞世。

作为一位女诗人,徐灿的作品中不乏男性诗人也少有的深沉的沧桑感和悲咽跌宕的唱叹之音。她的作品是明末清初江南士人阶层内心世界的真实反映。她敏感,多情,对生活与未来总是充满了希望与幻想,但无情的现实总是将其一一击碎;她坎坷,多难,曾经有过幸福的家庭,美满的婚姻和江南名园,最后竟全都失去;她勇敢,坚贞,敢于承担命运带来的压力与不公,但历史的潮流总是让其遭逢连男人都难以承受的境遇。

也许,没有了这样的人生经历,徐灿也就不会成为我们心中的徐灿了。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com