奥斯曼帝国极盛时期的疆域(疆域囊括欧亚非三大洲的奥斯曼帝国)

文|逆北

01奥斯曼帝国的崛起

公元1453年,在苏丹穆罕默德二世统帅下,超过二十万的奥斯曼土耳其远征军包围了拜占庭帝国的都城君士坦丁堡,经过惨烈的激战,一部分奥斯曼精锐突入城中,杀散希腊人残军,接应主力入城,拜占庭末代皇帝君士坦丁十一世死于巷战,帝国覆亡,而奥斯曼土耳其,则在君士坦丁堡的基础上,建立起了新的政治中心——伊斯坦布尔。

此时,奥斯曼的军队已经遍布小亚细亚、巴尔干半岛与叙利亚平原等地区,经过百年的奋战,当苏里曼一世在位的时候,奥斯曼土耳其的声威达到巅峰,西起多瑙河,东至两河流域,都是他们的天下。

可是,与奥斯曼土耳其同属于伊斯兰世界的伊朗高原,却始终保持着独立的状态,未像阿拉伯帝国时代那样,被中东地区崛起的帝国收入囊中,这是为什么呢?难道说奥斯曼土耳其的战斗力还不够强吗?

其实,造成奥斯曼土耳其无缘于控制伊朗高原的原因有很多,绝非其势力不如后者,而与奥斯曼帝国的战略重心和地理环境的束缚等因素,有着很大的关系。

02塞利姆一世纵虎归山

早在奥斯曼土耳其的塞利姆一世在位的时候,他就急于通过一场对外战争,来转移内部对于其政变夺权的不满。而伊朗高原的萨法维王朝,正成了其用兵的主要对象之一。萨法维王朝起自萨法维教团(活动区域为今天伊朗北部),他们利用帖木儿帝国瓦解的混乱,先后讨平了伊朗高原其他的割据势力,取得了这一地区的主导权。

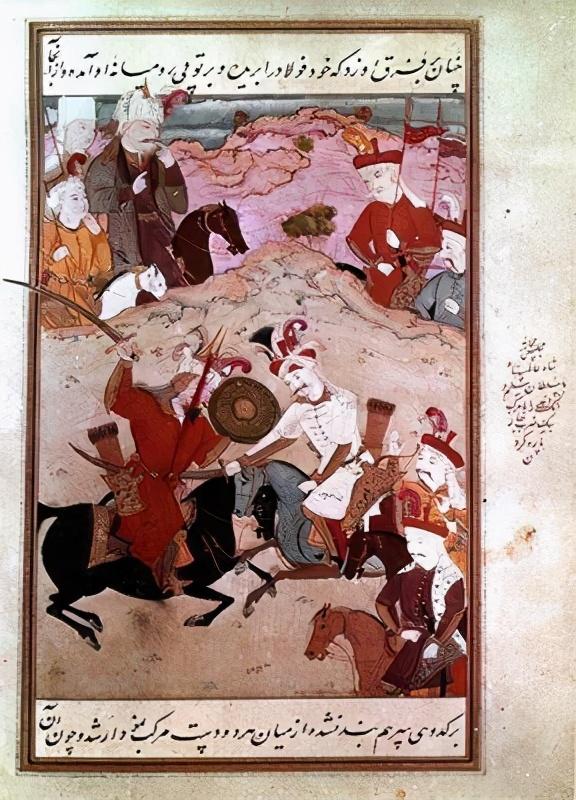

萨法维王朝高层野心不小,他们以伊斯兰教中的什叶派为国教,刻意标榜自己的独立地位,同奥斯曼土耳其控制区域内的逊尼派教义存在不小的差距,水火不同炉。在这之外,萨法维王朝频繁的怂恿安纳托利亚以东的突厥部落骚扰奥斯曼土耳其后方,这也让刚继位没多久的奥斯曼苏丹——塞利姆一世感到如芒在背。卧榻之侧,岂容他人酣睡?公元1514年春,塞利姆一世从小亚细亚前线抽身而出,动员超过十万大军东征,直扑萨法维王朝的国都大不里士,试图征服伊朗高原。

此时,萨法维王朝的君主伊斯玛仪也感到了对方来者不善,所以一面坚壁清野,派小股骑兵骚扰奥斯曼的东征军团,以迟滞其推进速度,给自己准备赢得时间。另一方面则在凡湖东北角的查尔迪兰地区埋伏下重兵,其中多数为骁勇善战的重骑兵。伊斯玛仪寄望于骑兵集团冲锋,将孤军深入的奥斯曼军团分割包围,予以歼灭。

伊斯玛仪的设想实现了一部分,在东征的过程中,不少奥斯曼官兵对赛利姆一世的战略感到无法理解,甚至发动兵变,要求返回小亚细亚,遭到了苏丹的强力镇压。随着战线的拉长,塞利姆一世不得不分出一部分军队来保卫沿途补给线,自己则继续领军搜索萨法维王朝的主力进行决战。终于,在8月中下旬,苏丹的远征军与伊斯玛仪的骑兵在凡湖一带的查尔迪兰相遇。

查尔迪兰为河谷地带,地势平坦,但是相比于其他平原,空间相对狭窄,不利于骑兵军团的展开,所以当苏丹发现对方早有防备后,连忙命令己方部队收缩防线,然后将之前与基督教王国作战中获得的火炮与滑膛枪集中到阵中央,掩护己方骑兵的进退。

萨法维王朝的骑兵早已蓄势待发,他们试图借助对方立足未稳,来冲垮苏丹的军阵。因此,就在8月23日,萨法维的精锐骑士由两翼扑来,对奥斯曼军队形成了半包围之势,奥斯曼的前沿部队接战不利,许多人被对方轻易杀死,其余或逃离战场,或临阵倒戈,局势对奥斯曼方面非常不利,很快,萨法维王朝的骑兵就杀到了跟前,胜负似乎已见分晓了。

可是,伊斯玛仪高兴地过早了,也就在此时,塞利姆一世动用了他的禁卫军,这些步兵利用手中的火炮和滑膛枪疯狂扫射冲到眼前的敌方骑兵,及时遏制住了对方骑兵的攻势,紧接着,奥斯曼方面的步骑兵主力,在火炮掩护下开始投入反冲锋。

一度控制战场主动权的萨法维王朝军团遭遇对手反扑,瞬间大乱,纷纷溃败,而塞利姆一世则趁机攻入萨法维王朝的都城、阿塞拜疆重镇大不里士,俘获了大批工匠与伊斯玛仪的一个妃子。

对于胜利者来说,颇为遗憾的是,由于奥斯曼军团忙于分配战利品,又不熟悉附近地形,拒绝了统帅塞利姆一世继续追击的命令。这便让伊斯玛仪在亲兵护卫下,得以顺利逃入山区,重新积蓄实力,寻找时机东山再起。

更让塞利姆感到失望的是,与他“宜将剩勇追穷寇”的目标相反,奥斯曼官兵不但毫无扩大战果的念头,反而要求回到安纳托利亚以西的大本营过冬。苏丹内心虽然不满,但迫于压力,只得宣布收兵东返,而后则将主要精力放在攻打北非的马木路克王朝和东欧国家身上,经历失败挫折的伊斯玛仪勉强躲过一劫,而他的存在,很快就向扩张中的奥斯曼帝国证明了,查尔迪兰会战的结果根本无足轻重。

在奥斯曼方面退兵后,伊斯玛仪很快重新扩充了自己的军团,并且继续活跃于伊朗高原,顺便驱逐奥斯曼帝国的守军,收复了之前丢失的都城大不里士。

毫无疑问,查尔迪兰之战的胜利者是奥斯曼苏丹,但是这场战役除了让他获得大量金银财富与暂时削弱对方的骑兵部队外,对伊斯玛仪的帝国几乎没有任何影响。我们还可以发现,这次长途奔袭已经让习惯了在安纳托利亚高原以西征战的奥斯曼陆军精锐感到厌倦,而杀死大量本与自己信仰相同的萨法维战士,更是一种挥之不去的思想负担。所以无论塞利姆一世如何雄才大略,富有领导魅力,都无法扭转部下拒绝继续作战的事实。

而对于扩张中的奥斯曼土耳其来说,此举无异于是纵虎归山,此后萨法维王朝在伊朗高原继续推行区别于逊尼派的什叶派宗教理念和行为规范,制造意识形态的差异来抵制奥斯曼的影响,同时重整战备。

经过近半个世纪的卧薪尝胆,在阿巴斯一世在位时期,萨法维王朝在欧洲军事顾问的协助下,装备了自己的火炮部队,雄心勃勃的君主利用他们向周围的游牧部落扩张,对奥斯曼土耳其的东部边境也构成了不小的威胁。

03奥斯曼帝国深陷欧洲战争泥潭

当然,让萨法维王朝能够延续统治的,不仅有塞利姆一世的疏忽与伊斯玛仪后代的重整旗鼓,还有萨法维王朝高层灵活务实的外交策略。奥斯曼帝国在苏里曼一世当政期间,曾又两度发动对萨法维王朝的征服战争,结果皆因为对方的回避与游击战牵制,导致苏丹无功而返。所以自此以后,伊斯坦布尔的高层改变策略,由东西并进到全力夺取对地中海的控制权。

奥斯曼苏丹在巴尔干半岛重镇贝尔格莱德建立了大本营,多次发兵维也纳,这让哈布斯堡王朝统治下的神圣罗马帝国(与波兰-立陶宛等)异常恐惧,因为法国此时已经与奥斯曼结盟,共同夹击神圣罗马帝国,外部局势非常紧张。所以维也纳方面除集中兵力与奥斯曼军团围绕东欧展开拉锯战外,也努力寻找新的盟友,来牵制穆斯林军团的铁蹄。而萨法维王朝,很快就成为了其致力于结交的对象之一。

萨法维王朝独力难以抵挡奥斯曼的骑兵和新军,但哈布斯堡家族抛出的橄榄枝,无疑正中下怀。因为与欧洲王国的政治合作,正可以减轻奥斯曼帝国东征给自己造成的压力,从而为伊朗高原的政治独立增加一个双保险。经过接洽,双方很快就结为盟友,与法国和奥斯曼土耳其进行作战。

于是,在地中海世界,很快出现了基督教国家与伊斯兰教国家结盟对抗另一个基督教国家和伊斯兰教国家的奇观,这在十字军东征的时代是无法想象的。

萨法维王朝积极地外交策略与富有弹性的防御作战,让奥斯曼土耳其深陷欧洲的战争泥潭,公元1571年,奥斯曼的海军主力在勒班陀海战中,被以西班牙为首的基督教国家联合舰队歼灭,从此丧失在地中海的制海权,公元1683年,大维齐尔率领的奥斯曼土耳其远征军折戟维也纳城下,从此再未能接近这座中东欧名城。恰在此时,帝国内部的行省独立倾向日趋明显,奥斯曼帝国已经处在全面危机到来的前夜,自然更不可能组织征讨伊朗高原的大规模军事行动了。

(维也纳之战)

不过,亦需要看到的是,萨法维王朝君主阿巴斯一世病逝后,王室内部陷入权力斗争,而北方的沙皇俄国、南方的莫卧儿帝国也纷纷染指萨法维王朝的边境,奥斯曼土耳其也借助这个机会夺取了伊拉克的首府巴格达,所以奥斯曼方面固然无力进攻伊朗高原,而萨法维王朝,同样不能把自己的实力扩张到地中海东岸,双方围绕两河流域的僵持局面逐渐形成,直到一战来临。至于萨法维王室对于伊朗高原施加的宗教文化影响,则延续至今。

参考文献:

(英)卡罗琳•芬克尔《奥斯曼帝国》,民主与建设出版社

(英)尤金•罗根《奥斯曼帝国的衰亡:一战中东1914-1920》,广西师范大学出版社

悉纳•阿克欣《土耳其的崛起》,社会科学文献出版社

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com