孔子的生活处世精髓(每天读点国学--孔子和孔子嫡孙的中庸之道)

这是“向全球学创新”头条号之每天读点国学向先贤取智慧系列的第二期内容。

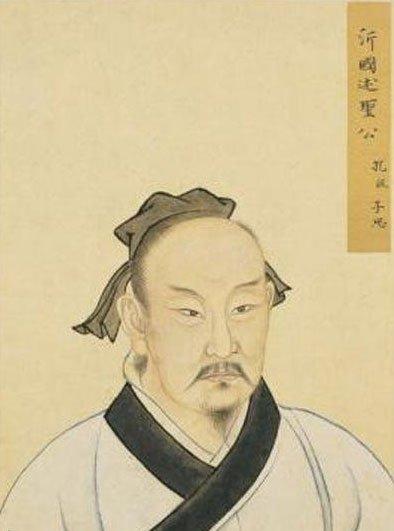

《中庸》作者据考证为孔子的嫡孙子思,子思师从孔子的衣钵继承者《大学》的作者曾子,而孟子又是子思门徒的学生,由此可见《四书》的四本书都是一脉相承的,四名作者都是孔子学派的杰出代表。阅读版本为朱熹的《四书章句集注》之中庸篇。

《中庸》第一章首先对什么是道进行了简明扼要的阐释。“天命之谓性,率性之谓道”,这里的道是要符合上天赋予人的本性,是不以人的意志为转移的东西,可以理解为客观的真理。接着指出了这种道或者可以称之为“客观的真理”,是无时不刻都存在的,因此什么时候违背了就会承受相应的后果。“君子慎其不睹,惧其不闻”,就指出了单个人认识的局限性,天下之大不可能什么事情或事物都能通晓其道理。也就是说人要有所敬畏,不可妄自尊大。“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也”。这就指出了细节的重要性,千里之堤,溃于蚁穴,如果独处时不严格要求自己,放纵不合乎道,积累多了,早晚会自食其果。

“喜怒哀乐之未发,谓之中” 这说的不就是理性吗?喜怒哀乐都是人之常情,属于人的感性层次,与此相对的自然是理性,需要心平气和去探究和遵守的东西。“发而皆中节,谓之和。”这里说的是人的感情的抒发要有节,要诚挚和诚恳,不可乖戾极端失去控制。过怒就会气急败坏,作出一些不合常理甚至违法的事。“中也者,天下之大本也;和也者,天下之大道也。致中和”,也就是说为人处世要有理有节,既合乎天理又合乎人情是也。

《中庸》第二到十一章是子思引夫子之言,明首章之义,总结起来孔子对中庸论述有以下五个方面。

1:什么是中庸?

中庸之道,凡事不能过头,也不能不及,拿捏分寸,掌握火候十分重要。就像讲话,声音过大显得聒耳,太小则欠力道。

2:中庸有什么特点?

至高之德,民众很难具备;在受到利诱或逆境中更难坚持;即使能具备也很难坚持长久。

3:哪些人能做到中庸?

是君子所独有的,小人是不具备的。君子处事能够不偏不倚,依天命行事。而小人肆意妄为,不按天命办事,无所敬畏。从态度和做事的风格便可分辨开来。

4:谁是中庸思想的标杆?

为君是舜,不偏听一面之词而兼顾远近,优秀的人才表扬奖励,坏人进行批评教育,团结大多数民众,完全掌握了治国的要义。

文官是颜回,能很彻底坚决贯彻中庸的精神。

武将是子路,不仅要能做到血气方刚,更要有德义之勇。

5:孔子打算自己如何去实践中庸?

首先,不会以怪异哗众取宠,刻意流芳百世,也不是为了名声去让别人知道自己在中庸方面是多么厉害,也表明了坚持中庸到底的决心。

在中庸第十三章里,孔子所认为的道里,“忠恕违道不远”,就是说忠恕是道的组成部分,把这两方面放在了很重要的位置。“施诸己而不愿,亦勿施于人。”也就是孔子著名的“己所不欲,勿施于人”。这句话很经典,如果大多数人能做到这点,社会就会和谐很多。每个人都更体谅别人一些,推己及人,社会也就更温暖。

这章里,还有一句很经典,“言顾行,行顾言,君子胡不慥慥尔!”言行一致是做人的根本所在,看一个人要听其言,观其行,但,首先要从自己做起,做不到的不说,说了之后就要严格去执行,这样才能做到忠厚诚实,取信于人。

第十四章中,从今天的角度来看有不足取的地方。“素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄,行乎夷狄;素患难,行乎患难。君子无入而不自得焉。”这就是说人要安守本分,这就阻碍了社会的流动。生来贫穷,就不要想富贵的事情,这显然是符合统治阶级利益的,但却压抑了人向上及改变自身命运的动力,是不足取的。

中庸的第十五章到十九章主要讲的一个核心的主题就是孝道。

第十五章“行远必自迩,登高必自卑” 与下面的妻子儿女、兄弟等家庭成员之间团结和睦及父母的顺心如意有何关联?从其中蕴含的意义可以得知,一个人要想能走得远,取得更大的成就和更长远的影响力,就必须先从身边也就是家庭做起,让一家人和和美美,让父母大人无忧顺心,这就是大孝,否则连对待身边的人都高傲,不可能取得长远的进步和成功。

第十六章,主要是对鬼神的论述,首先古人对鬼神是敬畏的,天下的人都会着盛装进行祭祀。连看不见,听不着的东西都要如此郑重对待,现实中的再小的事就更不能掉以轻心了(比如对祖先的祭祀等)。

第十七章,主要以大圣舜为例,说明大孝大德必会名位寿禄兼得,还将受天命。

第十八章中,武王、周公大孝大德,为后人树立了光辉的榜样。

第十九章中的,是对武王周公“达孝”的具体描述。尽大孝不仅体现在祭祀的礼仪、器物和规格上,更表现在“善继人之志,善述人之事者也。”即继承先人的遗志,完成好先人的事业,这点是有十分重要而积极的意义的。实际上,在中国几千年的王朝历史中,真正做到这点的皇帝兴,没有做到的背离先帝遗志的通常都灭亡了(夏桀,纣王,隋炀帝等等)。这对我们后人也是一个惊醒。中国革命先烈们所开创的辉煌基业,如果不珍惜和加以继承他们的遗愿的话,就会把胜利的果实葬送殆尽。现在中央的反腐斗争,就是对先烈们遗志的继承和发展,我们要坚决的拥护党中央的正确决策和部署。

第二十章

有以下几点值得仔细玩味。

1: 知行的重要含义和途径,“或生而知之,或学而知之,或困而知之”, “或安而行之,或利而行之,或勉强而行之”。生而知之的应为天赋和本能,通过学习而获得应为后天的知识和技能,通过艰难和困苦知之的应为人生宝贵经验、教训和沉淀等。人们行动的动机则一般有为了获取安全和稳定,或者为了利益的驱使,或者是不得已而为之。这是对知和行的高度的浓缩与概括。

“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。”这句话则说明了,学习是获取知识的主要途径;仁光说不练是不能达到的;人有自尊和自爱之心才能真正做到勇敢无畏。

2: 凡事进行提前准备的重要意义,“凡事预则立,不预则费。言前定则不跲,行前定则不疚,道前定则不穷。”这句话也是毛主席非常推崇的,无论做什么事业提前做好准备才会临危不惧,临场不乱,淡定从容应对一切。

3:学思行的完整体系的提出,“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”学习的内容要广博大,要打破沙锅问到底以获取真知,思维要谨慎缜密,对真假是非一定要明了在心,最后落脚点在行动上,而且要切实的贯彻执行。实际上,这五个方面是有机的统一体,就像程子所说,缺一则不是学。这五点在今天仍有十分重要的意义,孙中山先生十分推崇这五点,并亲笔为中山大学书写了这个校训。

第二十一章到二十六章

是围绕一个字“诚”进行展开的,无论是对于个人还是国家,诚都是至关重要的,这个诚也可以部分理解为真诚和诚信的意思,人无真诚不则不具感化人的能力,人无诚信则无法立于人间。

第二十七章到第三十三章

重要讲了以下几点,德是十分重要的事,“小德川流,大德敦化”。最后则提到了君子更高层境界,即:“不动而敬,不言而信。”还有君子之道的具体体现,“淡而不厌,简而文,温而理,知远之近,知风之自,知微之显,可与入德矣。”简略地勾勒了,君子之交淡如水和温文尔雅又能体察入微的形象。

作者:@思行享徐俊峰

上期内容回顾:每天读点国学向先贤取智慧--《四书》之《大学》篇

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com