朱健诗词七律(归来依旧是少年)

文丨如筝

九十八岁高龄的朱健先生告别了尘世,他被有的学者称为“最后的七月诗人”,因为他的一首长诗《骆驼和星》,1945年1月发表在胡风先生编辑的《希望》杂志第1集第1期上。《希望》是继《七月》之后创办的,而胡风先生正是七月诗人的核心。

长诗《骆驼和星》是这样开头的:

昨夜,在干涸了的河底聚会

一位诗人说了一个沙漠的童话

十万年前

沙漠是一片跳跃着波浪的大海

像一座绿色的洞穴

那里住着无数绿色肌肤的美男子

在多星的夜里

他们自海底跃出

赤裸了全身,披散着头发

唱着歌

互相抛掷着浪花

宏亮的合唱

摇动了天空

星星们思凡了

一个一个摇摇欲坠

他们都是被星的眼睛诱惑而歌唱啊

于是,星星被禁止在夜间发光

必须蒙着头睡眠

…………

长诗又是这样结尾的:

…………

在我同你们见面的日子

地上,天空和海洋

一样明亮

人民

因日夜的光明而得福……

胡风先生当时称赞这首诗是“从一个深沉的胸怀里成长出来的故事”。

而朱健先生在晚年认为,《骆驼和星》是自己诗歌创作中不可重现的“生命的自然的流动”。他说:《骆驼和星》“就像一棵笋一样,突然拱出来,…… 当时我不到20岁,没读过什么书,没多少经历,也没有什么构思,有如神助,突然就开始写起来了。我记得写完这首诗大概用了两个晚上,点着蜡烛写,自己把自己感动了,写得痛哭流涕,写完之后,正好太阳出来了,如释重负。”此处的“神助”和“突然开始”等说法,应该是缪斯降临的外在征兆,是缪斯唤醒了诗人那颗潜藏的诗心。

所谓“七月诗派”是指从抗日战争爆发到1949年这段岁月中,环绕胡风主编的《七月》《希望》两个美学立场坚定、创作性格鲜明的大型刊物而形成的一个诗人群体。朱健先生既然是大型刊物《希望》的作者,被人们称作“七月诗人”应该不算错。

仔细端详,朱健先生的照片上隐约还散发出一层柔和的光影——是那种圣洁的白光。

1981年,人民文学出版社出版了一部二十人的诗歌合集,名曰《白色花》。这二十位作者是阿垅、鲁藜、孙钿、彭燕郊、方然、冀汸、钟瑄、郑思、曾卓、杜谷、绿原、胡征、芦甸、徐放、牛汉、鲁煤、化铁、朱健、朱谷怀、罗洛。朱健先生正是这20名作者之一。

《白色花》这20位作者的创作,与胡风先生有过或多或少的联系。其中15位为胡风刊物的作者,另5位也与胡风本人相识,而与他们诗歌作品相关的“青年同人刊物”,据说与《七月》《希望》的创作倾向大体也相同。

20名作者中大多生于1920年代,四十年代初在20岁上下开始写作,他们是同抗战文艺一同成长的,多是《七月》《希望》的后期作者。从艺术倾向上说,诗集《白色花》不能完全代表七月诗派,但绝对可以视为该流派的局部投影。诗合集忠实记录了作者们当年所走过的一段道路。

《白色花》的出版,一定程度上促成了“七月诗派”在历史中的重生与正名。拂尘的历史,有力地证明了:四十年代的新诗绝非空白,而且有过一批有血有肉以诗歌为生命的真诗人,他们那些撼动人心的诗句将会长留人间。

望着朱健先生的照片,思绪又飘回来:对于朱健先生,是称他“最后的七月诗人”好呢,还是称他为“最后一支白色花”合适呢?我觉得,虽然都可以,却都不精准。因为“七月诗人”属于历史性的称呼。好比一个人,上过学,种过地,又做过工,…… 因为他曾经有过学生生活经历,就一直称他为“学生某某”,会让人以为他的生命永远停留在单纯的校园阶段,从来没有过其他丰富多彩的人生内容,这样简单的定论难免有失全面。在《白色花》的作者中,虽然朱健先生谢世最晚,我却不想称他为“最后一支白色花”。因为《白色花》的出版,同样也是一个历史阶段,从出版之日到今天,又过去了四十年。

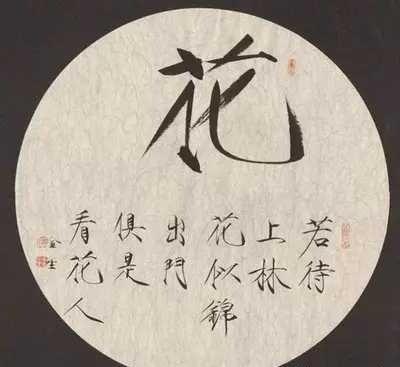

九十八岁高龄的朱健先生,寿近一个世纪,我倒更愿意称他为“世纪老人”。他经历了抗日战争的烽火,参加过争取民族自由的奋斗,迎来了共和国的诞生;他参加了新中国的建设。他参加了《辞源》的修订,笔耕不辍地写着电影剧本、写着诗、写着散文和随笔。所以学者点赞他在“上世纪九十年代以来的读书界视域中”,不仅是“别具慧眼的‘红迷’”,“更是文采风流潇洒的美文家”。朱健先生最终“在文化的领域与天地里,找到了自我”。

于是我心豁然:这位高龄诗人云游世纪归来,满面沧桑,内心却仍是那名潇洒少年。

[责编:刘瀚潞]

[来源:新湖南客户端]

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com