梅州近代有什么历史事件(盘点到过今梅州市境内的古代历史名人)

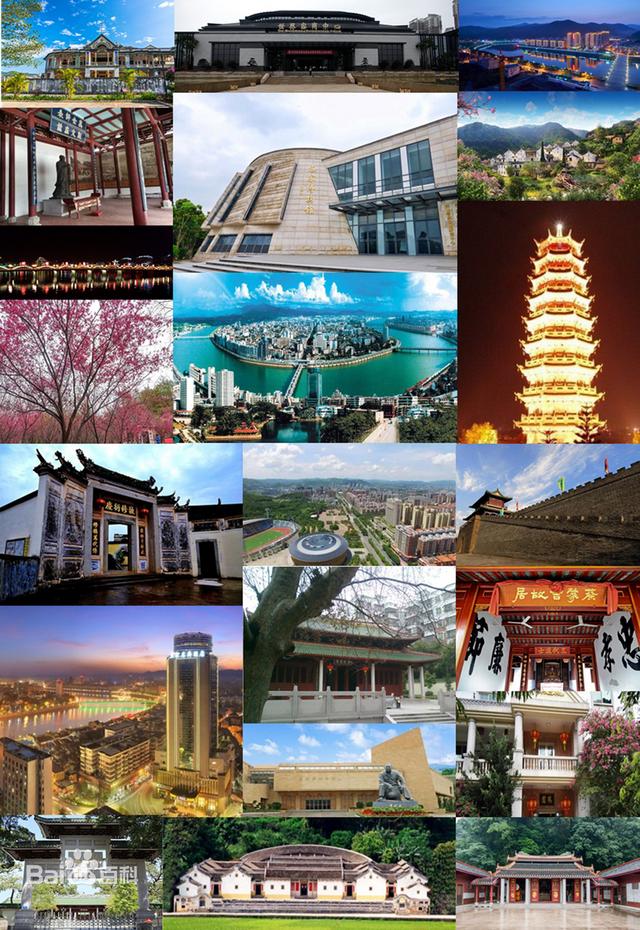

梅州,广东省辖地级市,位于广东省东北部,地处闽粤赣三省交界,东部与福建省龙岩和漳州接壤,南部与潮州、揭阳、汕尾毗邻,西部与河源接壤,北部与江西省赣州相连。辖梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县,代管兴宁市。总面积15864.50平方千米。

据不完全统计:秦汉有赵佗等,南北朝有程旼等,五代有南汉高祖刘䶮及其子齐王刘弘弼等,唐宋两代,到过梅州的名人有宰相张九龄、常衮、李德裕、李纲、黄潜善、文天祥,著名文学家、诗人韩愈、杨万里,著名谏官刘安世,宋元数学四大家之一的秦九韶等。他们大多在梅州留下一些诗作。明代有江南四大才子之一的祝枝山以及翁万达、汤显祖等,清代有左宗棠、鲍超、汪海洋、李世贤等。

赵佗(约公元前240年-公元前137年 ),即南越武帝,恒山郡真定县(今河北省石家庄市正定县)人,秦朝南海龙川令,南越国创建者。原为秦朝将领,与任嚣南下攻打百越。秦末大乱时,赵佗割据岭南,建立南越国。汉高祖三年(前204年) 至建元四年(前137年) 在位。西汉初,赵佗为龙川县令,公元前195年(汉高祖十二年),赵佗一次为狩猎率行部到五华山下(即今华城北门外),恰巧高祖派遣汉使陆贾奉旨封赵佗为南越王,赵佗为了朝拜汉室及授封南越王,遂筑台(行宫)于五华山下,名为长乐台。以后以人口繁衍,设为长乐镇。在北宋熙宁四年置县时,因县治所在取名为长乐县。据史料记载,当时赵佗在岭南地区筑了4个行宫(台),分别是广州朝汉台、广州越秀山越王台、新兴白鹿台、五华长乐台。至今为止“五华长乐台”是唯一发现并经科学发掘的汉代遗址,其余3处目前仍未发现踪迹。

程旼(约公元419~518年),祖居河南义阳郡。生于东晋末年,是仅次于秦军平岭南后入粤的客家先贤。1600年前,程旼为避战乱从中原辗转千里来到平远坝头官窝里扎根,积极传播中原文化,传授先进耕作技术,带头兴办公益,改造山川,教化乡里、移风易俗。由于他的德行获得南齐齐高帝肖道成仰慕,于是肖道成将其所在的县命名为“程乡县”,因此,粤东也就有了“先有程旼,后有程乡”之说。

程旼事迹,在《平远县志》、 《嘉应州志》和《程乡县志》中均有简要记述。唐朝的时候,程乡县属潮州潮阳郡,群众在所建韩文公祠内设25位粤东乡贤神位,程旼居于首位。宋朝诗人徐庾,曾经作诗赞扬程旼“万古江山与姓俱”。由此可见,唐宋时程旼已名扬潮州、粤东。旧时,平远、梅县设立了许多程公祠、程公会。旧时《广东通志》人物评选中,程旼名列广东古八贤之一。 与唐代韩愈、张九龄,北宋刘元城、狄青,南宋文天祥、蔡蒙吉及明末抗清名将陈子壮齐名。2007年10月,程旼被列入广东历史文化名人。2009年3月,程旼雕像首批“入住”广州南粤先贤馆。程旼(取名为“程旼”的讲究是:一是选《诗·召南·羔羊》中“羔羊之义”,期望此子将来行为清廉节俭;二是“旼”取《汉书》中之“旼旼穆穆,君子之态”之意),祖居河南义阳郡(今河南省灵宝县南40公里)。因受“五胡乱华”和“永嘉之乱”影响,程旼率家人及部分族人由河南义阳郡沿洛水东向,经汝颖平原到达江西鄱阳湖地域。至公元466年(刘宋明帝泰始三年),程旼家族经赣南迁至南海义安郡属坝头(即今梅州平远县坝头)。从此,程旼一族便在此地定居。程旼娶妻夏氏,生下三子:程松、程杉、程梅。程旼、程松、程杉的名字和事迹,均被载入《清康熙·程乡县志》、《清乾隆·嘉应州志》、《中国人名大辞典》等。程旼经历东晋和南朝之宋、齐、梁四朝十六帝。他生平性嗜诗书,不计名利地位,注重礼仪道德,以德行服人,乡邻遇有不平之事,不是向官府投诉,而是请程旼调解。他辩明事非曲直,处理公道,大家都十分敬重他。程旼于公元518年(南朝天监十七年)辞世,享年99岁。墓葬程源村(今广东省平远县坝头镇程北)大榕树下,螃蟹形。其妻夏氏死后,亦同葬此地。后人为纪念他的功德,名其都为“义化”,乡为“程乡”,源为“程源”,江为“程江”。公元479年(南齐建元元年),设置程乡县。公元971年(北宋开宝四年)敬州改为梅州。公元1380年(明洪武十三年庚申岁)学正陈学礼,奉明皇帝朱元璋“举忠孝、举贤德”旨意,称赞程旼贤德,义化行乡,撰文荐举,追封程旼,改梅州复置程乡县。在程旼故居和县衙附近,先后建立了不少纪念他的祠、碑、匾、会、桥、路和学校。

张九龄(673年~740年) 字子寿,号博物,韶州曲江(今广东韶关市)人。唐朝开元名相、政治家、文学家、诗人,西汉留侯张良之后,西晋壮武郡公张华十四世孙。张九龄相公亭,位于梅州市梅江区城北镇群益村相公坪相公亭村,距梅州城区16公里,原名叠岭村,为纪念唐朝宰相张九龄建有亭,改名为相公亭。张九龄,广东韶关曲江人,曲江客家人以出宰相张九龄为荣。梅韶相距千里之遥,缘在梅州城北建有相公亭以祀?翻阅史志,查得相公坪来由。《康熙程乡县志》卷之一舆地志山川载:“相公坪,县西北三十里,唐相张九龄常过此,因名。”又卷之五官守志寓贤列传载:“唐张九龄,字子寿。曲江人。微时常游潮郡至梅州,爱其胜不忍去。后登进士,仕至集贤院学士。人因名其地为相公坪。”《乾隆嘉应州志·古迹》更载有相公亭来历:“相公坪,(城)西北五十里。相传曲江张公微时过憩于此,后人因名其地。今有祠祀张公,俗呼相公亭。”相公坪山清水秀,胜迹非常,古有诗赞。张九龄曾“爱其胜不忍去”,曾留诗句“层峦纵翠,涧水流音,山鸟催人,鲜花照眼”。《康熙程乡县志》卷之七艺文志载钟士楚《相公邮亭》诗:“樵歌牧唱几欢喧?尽道相公曾驻轩。剑阁雨铃悲蜀道,曲江风度忆开元。幽亭荒草人千士,白日重阳酒一樽。金镜当年谁具眼?至今遗照遍乡村。”知县刘广聪七贤祠《曲江张公》诗:“曲江风度自翩翩,不道梅州姓字传。为爱云山留胜迹,邮亭犹忆相公贤。”

常衮(729—785):字夷甫,陕西京兆(西安)人,唐玄宗天宝十四年(755)状元。唐代宗大历年间宰相。大历十四年(779),唐德宗即位,以“欺罔”之罪贬常衮为潮州刺史,赴任时经过现梅州地界。旧《兴宁县志》曾将兴宁径心的宝山误作常衮经过之地,并冠名为“丞相岭”。其实常衮未曾经过宝山,他是经五华岐岭乘船而下的。近代岭东著名诗人、考据家胡曦有一首竹枝词《咏五华岐岭》:迁客南来起暮愁,云烟浮动过黄牛。不须更溯常丞相,鸿爪分明各自留。

宋朝宰相李纲也曾经过此地,有诗曰:“策马望宁昌,行行道路长。朝辞丞相岭,夜宿翰林堂。” 他在诗中自注:“地有丞相岭,唐常衮刺史潮州,道此得名。”李纲的诗证明岐岭就是唐丞相常衮经过的地方。

据《资治通鉴》记载,常衮为相后,“性刚急,为政苛细,不合众心” 。他的前任元载和王缙都是贪官,向他们贿赂买官的人踏破门槛。常衮“思革其弊,杜绝侥幸,四方奏请,一切不与。” 司马光对他的刚正、清廉评价甚高。

韩愈(768—824):字退之,河南河阳人,著名文学家,列“唐宋八大家” 之首。宪宗元和十四年(819)一月,刑部侍郎韩愈上表谏阻宪宗迎佛骨,皇帝大怒,贬他为潮州刺史。韩愈到广州后,乘船由东江而上,至龙川登陆,越过龙川与五华交界的山(俗称蓝关),到达岐岭五华河乘船,经华城入琴江、梅江至潮州。韩诗有“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前” 句。

李德裕(787—850):字文饶,河北赵县人,唐代政治家、文学家,宰相李吉甫之子。穆宗时,因与牛僧孺政见不合,发展成为党争。武宗即位后,得到重用,官拜太尉(宰相),封卫国公。执政六年,内驭宦官,外败回纥,平刘稹叛乱,朝廷一时呈中兴之势。后宣宗即位,牛党执政,李德裕被贬为潮州司马。途经梅州,作《到恶溪夜泊芦岛》一诗:

甘露花香不再持,远公应怪负前期。

青蝇岂独悲虞氏,黄犬应闻笑李斯。

风雨瘴昏蛮海日,烟波魂断恶溪时。

岭头无限相思泪,泣向寒梅近北枝。

《辞海》“恶溪”词条解释:“恶溪,古水名,一作恶水,即今广东韩江及其上游梅江。”

刘安世(1048—1125):字器之,号元城,河北大名人。北宋熙宁六年进士。早年师从司马光,官至左谏议大夫,以直谏闻名,被时人称为“殿上虎”。曾被司马光贬官的章惇当上宰相后,把刘安世贬至岭南英州,宋哲宗元符元年(1098)又贬至梅州。不久,他在梅州创办当地第一所书院,开梅州文化教育先河,后人称之为“元城书院”,还把他比作开化潮州的韩愈。苏东坡称他为“真铁汉”,对他不畏权奸敢于直谏深表佩服。明崇祯年间,程乡知县陈燕翼在北门城楼塑像纪念他。黄遵宪曾登楼凭吊,写下慷慨激昂的《铁汉楼歌》:“……公无遗像有精气,恍惚左右神风趋。忆公秉政宣仁日,自许稷契君唐虞,英名卓卓惊殿虎,辣手赫赫锄城狐……”诗歌还生动地描写了章惇派人到梅州企图杀害刘元城,刘临危不惧、视死如归的形象,读来感人至深。梅城江北有一条以他的名字命名的“元城路”。刘元城诗中描述的宋代梅州城头看到的景象有“北雁南飞,梅江两岸梅花盛开”,恍如世外桃源。站在梅州城头所作的《梅州吟》:渊明醉迷桃花园,梅州更在桃园外。城头闲看南飞雁,两岸疏梅如雪乱。

刘安世移居梅州四年,弘扬中原文化,于城内聚士讲学,开梅州文化教育先河。梅城人为纪念刘安世(号元城),建元城书院于城内东隅,号为铁汉祠,用以祭祀,后废。明朝知县陈燕翼在北门城楼塑像以祀,匾书“铁汉楼”,民国21年(1932年)拆旧城建造店宇街道时被拆,以北门处一条街命名为“元城路”。2018年,梅江区教育局将新建的一所小学和幼儿园确定校名为梅江区元城小学、梅江区元城幼儿园以纪念“广东古八贤”之一的刘元城。

《宋史·卷三百四十五·列传第一百四》:同文馆狱起,蔡京乞诛灭安世等家,谗虽不行,犹徙梅州。惇与蔡卞将必置之死,因使者入海岛诛陈衍,讽使者过安世,胁使自裁。又擢一土豪为转运判官,使杀之。判官疾驰将至梅,梅守遣客来劝安世自为计。安世色不动,对客饮酒谈笑,徐书数纸付其仆曰:“我即死,依此行之。”顾客曰:“死不难矣。”客密从仆所视,皆经纪同贬当死者之家事甚悉。判官未至二十里,呕血而毙,危得免。

李纲(1083—1140):字伯纪,福建邵武人。北宋末任太常少卿。宋钦宗靖康元年(1126)任兵部侍郎、尚书右丞。反对迁都,积极备战,逼使金兵撤退,不久被贬。次年高宗即位,拜相。主张收复失地,在位75天,又被黄潜善、汪伯彦排斥。建炎四年(1130)六月,李纲由贬谪地海南返回家乡时途经兴宁,写下《宿兴宁县驿》两首五律:

(一)

清夜风露冷, 月华窗半侵。

怀家千里梦, 许国一生心。

倦鸟投林急, 潜鱼泳泽深。

无人知此意, 抱膝自长吟。

(二)

六月欲阻暑, 又催流火辉。

竹间萤已乱, 檐侧燕将归。

岂念弃纨扇, 永怀劳铁衣。

兵戈犹未息, 老尽故山薇。

黄潜善(1078—1129):字茂和,福建邵武人,徽宗时进士。高宗即位后,任右仆射,排挤李纲、张所。杀大学生陈东,主谋迁都扬州。次年晋左仆射,与汪伯彦同居相位。因循苟安,不作战备,为军民所痛恨。建炎三年(1129)扬州失守后,被贬梅州,不久病死。

《宋史·卷四百七十三·列传第二百三十二》:帝渡瓜州,幸镇江,敌兵已蹑其后。潜善、伯彦联疏言艰难之时,不敢具文求退。中丞张澄劾之,乃罢潜善为观文殿大学士、知江宁府,落职居衡州。郑瑴又论潜善、伯彦均于误国,而潜善之恶居多,王庭秀继以为言,责置英州。谏官袁植乞斩之都市,帝不许。寻卒于梅州。

杨万里(1127—1206):字廷秀,号诚斋,江西吉水人。南宋著名文学家、思想家和政治家,诗歌独创“诚斋体”。淳熙八年(1181)三月,潮州沈师起义,起义军从福建进入梅州一带。杨万里时任广东提刑官,九月召诸郡兵马镇压起义军,由韶关出发,路过长乐(五华)、兴宁、程乡、梅州、丰顺,写下诗歌十多首。其中,《题兴宁县东文岭瀑泉》(古风)入选《宋诗别裁集》。五绝《明发梅州》描写了宋朝时候梅州山城的景色:市小山城寂,船稀野渡忙。金暄梅蕊日,玉冷草根霜。而近年,杨万里在梅州被人频频提及,却缘于《自彭田铺至汤田,道旁梅花十余里》这首诗:一路谁栽十里梅,下临溪水恰齐开。此行便是无官事,只为梅花也合来。诗人路过梅州写下的这首即景作品,所描述的十里梅花景况,成为历史上梅州曾广泛种植梅花的铁证。

文天祥(1236—1283):字履善,号文山,江西吉州人。宝佑四年(1256)状元及第。南宋末年宰相,著名抗元英雄、文学家。景炎二年(1277)三月,率兵由福建龙岩入梅州,驻扎两个多月,他在诗集中写道:“时麾下颇不循法,斩两都统,军政一新焉。” 五月率兵入赣州。 写有集杜句《梅州》:

楼角凌风迥,孤城隐雾深。

万事随转烛,秋光近青岑。

南宋梅州知州——秦九韶,陨落在梅州的一位驰名中外的古代数学巨星秦九韶(1208年-1268年),鲁郡(今河南范县)人,南宋官员、数学家,与李冶、杨辉、朱世杰并称宋元数学四大家。字道古,汉族,生于普州安岳。精研星象、音律、算术、诗词、弓剑、营造之学,历任琼州知府、司农丞,后遭贬,卒于梅州任所,1247年完成著作《数书九章》,其中的大衍求一术(一次同余方程组问题的解法,也就是现在所称的中国剩余定理)、三斜求积术和秦九韶算法(高次方程正根的数值求法)是有世界意义的重要贡献,表述的一种求解一元高次多项式方程的数值解的算法-正负开方术,即开高次方和解高次方程,领先英国霍纳(1819年)五百余年。南宋嘉定元年(1208年)生;约景定二年(1261年)被贬至梅州,’’咸淳四年(1268)二月,在梅州辞世,时年61岁。

泉州阿拉伯人蒲寿宬曾任梅州知州7年之久[福州府志(清·乾隆)] 名宦三:泉州阿拉伯外商蒲寿庚任泉州市舶司提举。其兄弟蒲寿宬曾任梅州知州7年之久,为官公正清廉,颇得民心。因他在任期间建亭保护民众水井,解决吃水问题,后人曾赋联讴歌:“曾氏井泉千古冽,蒲侯心地一般清。”北宋时期中外可以通婚,但有一定的限制,例如规定外侨三代中有一代为官者,才有资格与中国女子通婚。一些“外来郎”想必也有“本地媳妇”。

宋贶,全宋诗宋贶,字益谦,当涂(今属安徽)人。高宗建炎间以荫补将仕郎,为新安尉,知上元县,监左藏库。绍兴十一年(一一四一),为军器监主簿,十四年,由司农寺正迁金部员外郎。十八年,权户部侍郎,兼权枢密都承旨。十九年,知临安府。二十四年,知建康府,改知平江府。二十六年,责授果州团练使,梅州安置(《建炎以来系年要录》卷一四一、一五一、一五七、一六○、一六六、一六七、一七五)。孝宗乾道七年(一一七一)起知镇江府,逾年致仕(《嘉定镇江志》卷一五)。卒年七十九。事见明弘治《徽州府志》卷一○。

《宋史本纪第三十一》冬十月己巳朔,诏许秦桧在位之日,无辜被罪者自陈厘正。罢浙东常平司平准务。乙亥,诏四川监司、帅臣、制置、总领、茶马司,各举可守郡者。甲午,蠲郴、道、永三州、桂阳军民身丁米。乙未,王会移琼州编管。以宋贶党附秦桧,责梅州安置。丁酉,以张浚上书论用兵,依旧永州居住。辛丑。遣李琳使金贺正旦,葛立方贺金主生辰。

明代江南四大才子之一的祝允明(祝枝山) 曾任广东兴宁县县令 祝允明(1460—1526年),字希哲,号枝山,江苏长洲(今吴县)人。明弘治五年(1492年)举人。吴中四才子之一,与唐伯虎、文徵明、徐祯卿齐名。正德十年(1515年)授兴宁知县。在任期间,勤政爱民,廉洁奉公,卓有政声。又邀集刘天锡、张天赋等人,据成化残本增修兴宁县志,补漏匡误,自总其成,并为之序。今手稿仍存苏州市文物保管委员会,为兴宁现存县志中最早的一部,全书共四卷。在任6年,后升迁为应天府通判。在兴宁期间,所作诗文有《城隍庙记》、《水利记》、《龙潭词》、《游神光山》、《墨池铭》等。其书法严谨质朴,笔势飞动,劲健清朗。在兴宁所遗墨迹,今存“灵岩”二字,镌刻于和山岩石壁之上;“母贤子孝”匾额悬挂于黄陂陶古村石屋中厅正梁上。

翁万达(1498年-1552年),字仁夫,号东涯,潮州府揭阳县(今汕头市金平区鮀浦一带)人。明朝中期名臣、诗人。翁万达出身寒门,为明世宗嘉靖五年(1526年)进士。历任广西梧州府知府,陕西布政使、巡抚,宣大总督,兵部尚书等职,曾参与处理安南动乱,后期统理北部边防,抗击蒙古俺答汗侵扰,统边五六年间,屡立战功。又修筑大同宣府间长城800余里,烽堠300余座,使边境得以安定。后三罢三起,嘉靖三十一年(1552年)逝于回乡途中。明穆宗时追赠太子少保,谥号“襄敏”。今存《东涯集》《稽愆集》《稽愆诗》等,尚有见诸目录家著录的《总督奏议》《三镇兵守议》等。今人辑有《翁万达集》。翁万达兼备文武才略,被明世宗称为“岭南第一名臣”,张居正曾评价道:“(世宗朝边臣)仅仅推公(翁万达)屈一指焉”。《明史》称:“嘉靖中,边臣行事适机宜,建言中肯寂者,万达称首”。翁万达墓位于梅州市大埔县三河镇的凤翔山麓。坐西向东,墓地面积2400平方米呈梯形,长16.25米、宽11.1米,水泥灰沙构筑。花岗岩石墓碑,高1.6米、宽0.78米,碑文:“明赐进士出身资政大夫兵部尚书赠太子少保谥襄敏崇祀名宦乡贤东涯翁公墓”。墓基下置一方圹志。墓前立有高大石人、石马、石羊、石豹四兽。墓曾被破坏,1985年修复。墓的左侧建有陈列室。1985年大埔县人民政府公布其为文物保护单位。

南汉高祖刘䶮(889年―942年),又名刘纻,初名刘岩、刘陟,蔡州上蔡(今河南上蔡)人,郡望为彭城刘氏。封州刺史刘谦第三子,清海、靖海节度使、南海王刘隐之弟,南汉开国皇帝。其祖因经商南海,迁居泉州(今属福建)。刘䶮初掌军事之时平定岭南东西两道诸割据势力,控制岭南,西与马楚争夺容桂之地,攻占了容邕两管(今广西西部、南部及广东部分地区) 。乾化元年(911年),其兄刘隐去世,刘䶮为权知清海军留后,后梁授刘䶮为清海军节度使,封南平王。贞明三年(917年),刘䶮称帝,建都番禺 ,改称兴王府,国号大越,次年改国号为汉,史称南汉。据有今广东、广西及云南一部分。。光天二年(942年)刘䶮去世,庙号高祖,谥号天皇大帝。

《南汉纪》中记述:龙德二年(922年)四月,汉主刘岩游梅口,(即现松口)避灾。1922年4月,刘岩率兵侵闽,屯兵于长汀、漳州,闽军反击,率兵而归。刘岩来松口目的有二:一是羡慕松口的风景之美;二是视察地形部署军事。刘岩在松口溪南设“义安围”,士兵驻扎在上寨、中寨、下寨的地方。(故现松南仍有上寨、中寨、下寨的地名)。溪南下寨的西面挖有护城河,(即是现在的溪南小学附近的水渠),现在的“马荒坪”是当时汉军牧马,练兵的地方。解放后在此地曾出土铁衣、铠甲、铜护衣等,这些都是南汉军的遗物。

刘弘弼(?-943年),十国南汉初代高祖皇帝刘䶮的第六子。南汉高祖刘䶮有19子,刘弘弼为第六子。生母不详。大有五年(932年),刘弘弼被封为齐王。齐昌府,南汉于原齐昌县址置齐昌府,兼辖兴宁县,府治设于洪塘坪(今广东省兴宁市城北五里的枫林坪)。其地位为南汉国陪都,相当于南汉国附都城,南汉王刘䶮(又名刘岩,刘龚)遣其子刘弘弼镇守,并封为齐王。

唐朝兴宁县令张翊,是唐玄宗时岭南名相张九龄堂侄。据《新唐书》卷七十二始兴张氏宰相世系表,始兴张氏出自晋司空张华之后,随晋南迁,至张九龄的曾祖父张君政,因任韶州别驾落居于韶州曲江,张翊即是张君政的五世孙。

周彦先是北宋名相王安石的姑父,于北宋康定年间任兴宁知县,任上将兴宁县治从雷公墩迁至宁昌驿,病卒于任。《王安石文集》记载王安石亲自为他撰写的墓志铭中说:“(周彦先)讳彦先,字师古。……转运使留君以监(广州)市舶。它吏方习为奸赇事,而君独不买舶中一物,转运使尝数称君以愧它吏,而荐君以知循州之兴宁县。至则相县南三十里宁昌驿以为治所,而吏自此得不以瘴死。然君既得疾于兴宁矣,遂卒,卒时年四十二。县人以君为能抚我,思之也。”

左宗棠(1812年11月10日—1885年9月5日),汉族,字季高,一字朴存,号湘上农人。湖南湘阴人。晚清军事家、政治家,湘军名将,洋务派代表人物之一,与曾国藩等人并称“晚清中兴四大名臣”。1864年(同治三年)3月,左宗棠攻陷杭州,加太子少保衔,赐黄马褂。他在浙江采取种种恢复经济的举措,并攻克湖州等地,从而控制浙江全境。论功,封二等恪靖伯。旋奉命率军入江西、福建追击太平军李世贤、汪海洋部,至1866年(同治五年)2月,左宗棠最终攻灭李世贤等于广东嘉应州(今梅州)。

汪海洋(1830年—1866年1月29日),安徽全椒人,太平天国晚期著名将领,封康王,有太平天国后期擎天一柱之誉。早年参加太平军,隶属石达开,1857年随石达开出走。1860年随保王童容海、朱衣点等脱离石达开,从广西取道江西与忠王李秀成会师,进军浙江,攻克杭州,镇守余杭,受封为康王。1863年击败清军蒋益澧部。1864年杭州失陷,随侍王李世贤进军福建,攻克漳州。1865年,在镇平刺死李世贤,独领其军,与清军转战于闽、赣、粤边界的平运、长宁、定南、平和、兴宁各县,后在嘉应州(今梅州)战死。史学家范文澜认为此事标志着太平天国“彻底地失败”。

李世贤(1834年-1865年8月23日),广西藤县大黎乡人,太平天国后期名将,忠王李秀成的堂弟,被太平天国天王洪秀全封为“侍王”。1861年李世贤以金华为中心建立太平天国浙江根据地,为中兴太平天国做出了重要贡献,1864年在天京失陷后继续领导部分太平军进行反清斗争,1865年8月23日在梅州被康王汪海洋杀害。

除了外地来梅的古代历史名人,而今梅州境内本土的部分历史名人则有:

唐朝进士黄僚、楚国公仇士良,北宋进士蓝奎、潮州刺史古革、象州刺史古堇、宾州刺史古巩、探花罗孟郊,南宋教育先贤侯安国、抗元英雄蔡蒙吉,明朝礼部尚书加太子太保衔盛端明、四川巡抚廖睿、云南巡抚颜容端、山东巡按御史张慎、都察院左都御史古彦辉、韩元勋,浙江道御史王天与、吏部尚书罗万杰、吏部侍郎东宫侍读李士淳、太仆寺卿林达泉、“广东七奇”之一林木陈、著山海关参将何麟图、福建按察副使黄扆、四川按察副使吴与言、太原总兵谢志良、谢上逵父子,抗清名将王兴、林丹九、赖其肖,清朝总兵官左都督吴六奇、湖广德安府总兵邹瑞、广东布政使温荣槐、四川提督江童茂、广东提督丘玉光、山西巡抚兼提督蓝钦奎、福建水师提督颜鸣汉,广东提督魏大斌、福建水师提督李南馨,武状元李威光、武榜眼曾琼琲、传胪(殿试第四名)李仲昭、岭南第一才子宋湘、陕西按察使杨缵绪、湖北按察使杨仲兴、云南按察使林绍龙、闽浙陆路总兵徐庆超、甘肃凉州总兵杨奎猷、福建台澎总兵颜鸣皐、山东曹州总兵黄凤山、清末外交家梁诗五、黄锡铨,航海旅行家谢清高、抗英法民族英雄张清龄、李庆云,广州三元里抗英领袖之一王韶光,太平天国名将罗大纲、森王侯裕田 、顾王吴如孝、心王侯贤提、尧王侯观胜、振王侯玉田、柬王李桂芳、江南文将帅李文炳,近代中国走向世界第一人黄遵宪、近代洋务运动先驱丁日昌、中日邦交开创者中国首任驻日公使何如璋、“广东七子”之一黄香铁、古代才女梅州十二钗、“岭东三大女诗人”范荑香、黎玉贞、叶璧华,中国首批留美幼童之一黄开甲,黄花岗七十二烈士之饶辅庭、周增、林修明、陈文褒、张学龄,辛亥革命广州红花岗四烈士之温生才、陈敬岳、钟明光,台湾光复先驱抗日烈士罗福星,香港和澳门同盟会主盟人谢英伯。亚洲第一个共和国兰芳共和国创始人罗芳伯、戴燕国王吴元盛、柔佛槟榔屿华人首领叶来,马来西亚怡保开埠功臣姚德胜、泰国第三大城市合艾市开埠功臣谢枢泗、潮汕铁路兴建者张鸿南、张煜南兄弟、中国葡萄酒之父张弼士等。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com