怎么分别哪个是氧气(氧气是谁给的)

出品:科学大院

作者:纪秋梅(中国科学院南京地质古生物研究所)

监制:中国科学院计算机网络信息中心

每一天,我们都在自由地呼吸。

这无比自然的生理行为让我们习惯了氧气的存在,以为它一直都是取之不尽、用之不竭的。

实际上,在地球将近46亿年的历史中,近一半的时间,可供呼吸的自由氧气分子的含量,还不到现在大气氧含量的0.001%!

每个人都不能不呼吸。套用流行的一句话说,我们的命,是氧气给的。

那氧气是谁“给”的呢?

换句话说,占据现代大气含量21% 的氧气是从哪来的呢?

地质历史中的增氧事件

现在我们已经知道,这要归功于地质历史中的一系列增氧事件。

增氧事件是指……在相对较短的时间内,大气氧含量显著上升的过程(当然,地质中的“很短时间”也是好几个百万年)。

最主要的是两次全球规模的增氧事件。

图:地质历史时期大气氧含量水平

氧气的产生与消耗

为什么会发生增氧事件?

这就得弄清楚氧气的产生与消耗的关系。

大气中的氧气永不停歇的被产生和消耗,两者的博弈决定大气中氧气的增减。

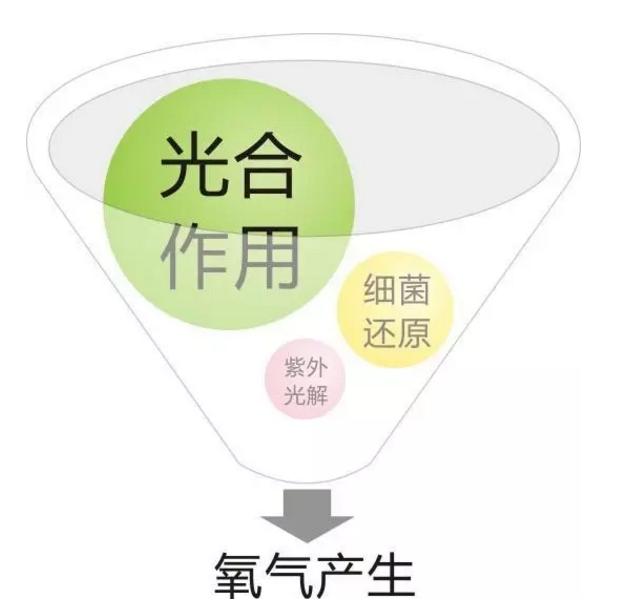

氧气的产生途径主要有三个:

第一个途径是光合作用。这大概是我们最熟悉的一个。植物、蓝藻等初级生产者,通过光合作用吸收大气二氧化碳合成糖类(也就是有机碳)的同时,释放氧气,这是大气氧气的主要来源。

如果还能读懂下图,说明你的中学知识还没还给老师。

图:光合作用示意图(来源:维基百科)

第二个途径是海水中的硫酸盐形成硫化物。海洋中一些细菌能够还原海水中的硫酸盐形成硫化物(黄铁矿)并产生氧气。

图:紫外光的光分解

大气中的水分子在紫外光的催化作用下,分解成氢气和氧气,其中,质量较轻的氢气逃逸到太空,而氧气则滞留大气层中。但通过该途径其产生的氧气比其他两种途径产生的氧气量少得多,几乎可忽略不计。

氧气的消耗也有三个主要途径:

第一个途径是对生物产生的有机碳和黄铁矿的氧化作用。

第二个途径是对成岩过程和变质过程中,产生的还原性碳和硫气体的氧化作用。

第三个途径是对还原性火山气体(如二氧化硫等)的氧化作用。

其中,第一个途径是氧气消耗的主要途径。

生物的(有氧)呼吸作用,会消耗有机碳和氧气,产生二氧化碳、水和能量。这部分有机碳消耗的氧气,与光合作用时生成这些有机碳而产生的氧气,正好可以互相抵消,对地球大气中的氧气来说,一个循环下来,无增亦无减。

图:呼吸作用(红色箭头)示意图(来源:维基百科)

然而,并不是所有的有机碳和黄铁矿,都会被氧化而进入自然界的物质能量循环。总有一部分,会在沉积过程中“藏”了起来,“躲”进沉积物和岩石中,与氧气隔绝(比如煤炭、石油、天然气等)。

这样大气里就会有一些氧气没法被消耗掉,氧含量就出现了净增加。

氧气是怎么“藏”起来的

说回到增氧事件,既然大气中突然冒出这么多氧气,一定是有超多有机碳和黄铁矿“藏”起来,“躲”过了被氧气氧化消耗掉,它们是怎么做到的?

科学家们提出了三种机制:大陆碰撞造山运动,大陆裂解,以及冰期作用。

1. 大陆碰撞造山运动

这是增氧事件最主要的驱动力。

地表高度的增加,导致岩石剥蚀速率的增加,大量岩石和矿物碎屑随着河流进入洋,埋藏入沉积物中。

另外,这些碎屑中含有丰富的营养元素磷和铁,给海洋中的藻类和细菌送去了大量食物,让它们得以大量繁殖,导致更多有机碳和黄铁矿就被产生并埋藏在了沉积物中,同时这一过程也释放了大量氧气。

下面请看图:

通过对比地质历史时期上6次超大陆聚合事件与大气氧含量显著增加发生的时间,可以看出两者在时间上的同时性。

可见大陆碰撞造山运动,对大气氧含量的增加,具有突出贡献。

图:地质历史超大陆聚合事件(下图)与大气氧含量显著增加事件(上图)在时间上具有很好的对应关系

2. 大陆裂解

大陆聚合能增氧,大陆的裂解同样也行。

大陆裂解能增氧,是因为陆地被隔开后,出现了更广阔的陆表海,海陆接触面积增大就会加快风化剥蚀速率。像大陆聚合一样,大量营养盐被带入海洋,生物繁盛,释放氧气,并增加了有机碳和黄铁矿的埋藏,最终导致大气氧气含量净增加。

下面再来看图记重点:

冰期的作用

增氧事件的第三个驱动机制是冰期的作用。

这需要谈谈知名的“雪球地球”(先请多啦A梦告诉你什么是雪球地球)。

雪球地球的形成与第二次增氧事件时间上相吻合。

大陆冰川对陆地的剥蚀作用,会携带大量营养盐进入海洋,当环境(特别是温度)适宜时,就会导致海洋生物量的骤增,大量有机碳被埋藏,大气氧含量也就随之上升了。

总结起来就是,这三种情况都导致了有机碳等还原性物质的埋藏,从而导致碳循环终止,使得大气圈中的氧气含量增加。

经过上述一系列增氧事件的慢慢积累,地球的大气才演变成今天这个样子,我们才能愉快地生活在地球上~

这就是氧气的来历啦。

参考文献:

Lyons, T. W., et al. (2014). "The rise of oxygen in Earth's early ocean and atmosphere." Nature 506(7488): 307-315.

Campbell, I. H. and C. M. Allen (2008). "Formation of supercontinents linked to increases in atmospheric oxygen." Nature Geoscience 1(8): 554-558.

Campbell, I. H. and R. J. Squire (2010). "The mountains that triggered the Late Neoproterozoic increase in oxygen: The Second Great Oxidation Event." Geochimica et Cosmochimica Acta 74(15): 4187-4206.

Canfield, D. E. and A. Teske (1996). "Late Proterozoic rise in atmospheric oxygen concentration inferred from phylogenetic and sulphur-isotope studies." Nature 382(6587): 127-132.

Canfield, D. E. (2005). "THE EARLY HISTORY OF ATMOSPHERIC OXYGEN: Homage to Robert M. Garrels." Annual Review of Earth and Planetary Sciences 33(1): 1-36.

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com