冯连伟母亲的眼睛(冯连伟母亲的银丝)

母亲的银丝

冯连伟

母亲的每一根银丝,

都浸满着母亲走过的人生路上的艰辛跋涉。

有希望,也有失望;有泪水,也有欢乐;

有荆棘,也有鲜花;

有母亲年轻时的激情四射,

也有她年老时的默默无语;

有她对儿女的满怀期望,

也有她对儿女和儿女的儿女分分秒秒的牵挂。

母亲过80岁生日的时候,看着母亲满头的乌发变成了银丝,我知道,母亲真的老了。

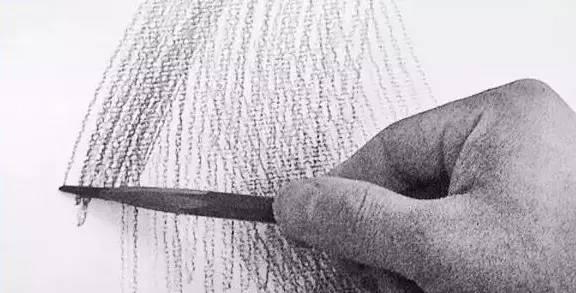

每次给母亲梳完头,我都仔细地从梳子齿上收拾下一小团母亲的白发。这一小团母亲的白发,放在我的手上,慢慢地揉捏着,让我心潮澎湃,母亲的每一根银丝,都伴随着锅碗瓢盆,伴随着儿女的哭声和笑声,走过了一个个春夏秋冬,留下了她生活的足迹。

母亲年轻时有一头长长的乌发,也像其他农村妇女一样把头发盘成一个鬏,用一个稍长的卡子卡着或用一个黑色的丝网网住。小时候总是盼着母亲梳头。每次看母亲梳头时,她都是把盘在头上的鬏散了开,又黑又长的头发像黑色的瀑布一样一直搭到母亲的胸前。母亲用桃木梳子一遍遍地梳,梳头的母亲是最安静的,也是最秀美的,亮晶晶的眼睛总是笑着看向远方,眼里藏满了甜美的神情,每当这时,我总会停下来,安安静静地坐在一边看母亲梳头。梳完头,母亲会对着镜子左右前后的照照,再用手弹弹身前背后,然后会细心地把掉在地上的头发一一收集起来,在手里揉成一个团,塞到一个固定的墙缝里。攒得多了,有货郎来村里时,我就把母亲攒的一团团头发从墙缝里抠出来,拿去换几个五颜六色的糖豆。

一直到我读高中之前,自己本身就是个未长大的孩子,心里总感觉母亲是那么年轻,总认为母亲是永远不会老的。那时母亲是里里外外的“一把手。”在家里,大事小事都是她提议她谋划她操心她拍板,我们姊妹吃的喝的穿的都是母亲赶东集跑西集掏换来的。在村里,母亲是村干部,她担任妇女主任,主要职责是抓计划生育。那时农村多子多福的传统观念根深蒂固,落实计划生育政策可不是一件容易的事。有的家里已经生了四五个女孩子,就因为还想生个儿子,整天东躲西藏的,母亲就忍着人家的白眼甚至谩骂去登门做工作。好不容易做通工作了,需要进城到地区医院动手术,母亲就抛下家里的事不管,带着她们进城了。为了宣传计划生育政策,村里那时如果放个电影,母亲经常利用放电影之前或之间换片子的空隙,用麦克风去做计划生育宣传,她那洪亮果敢的声音,给十里八村的群众都留下了深刻的印象,取得了很好的宣传效果,也让母亲在周围的村庄群众中都小有名气。

记忆中第一次看到母亲头上有白发的时候,母亲刚刚过了知天命的年龄。上世纪八十年代,我在临沂育新中学读高中,每个星期都要回家拿饭。那时家里穷。每个星期回家拿的饭就是煎饼和咸菜。每个星期天天不亮,母亲就把二哥二姐喊起来推磨。待一盆小麦磨成糊后,母亲就开始在鏊子前烙煎饼。有一次母亲烙煎饼时,我坐在旁边和她啦呱聊天,不经意间向母亲的头上看去,早起的母亲起床后洗了把脸就开始推磨,盘在头上的鬏凌乱极了,在散落的头发中我发现了分布其中的白发。当时,母亲在我的心中还是那般年轻,怎么就会有白发了呢?白头发可是衰老的表现啊。我大声地对母亲说:“娘啊,了不得了,你的头上有白头发啦!”母亲听了,笑着用手摸了下头发,非常淡然地说:“娘早就有白头发了,你们都长大了,娘也老了,有白头发很正常,有什么值得大惊小怪的。”

岁月有情,岁月又最无情。我上高中的三年,每个星期都要回去拿饭,粗略地统计一下,三年的时间,为了给我做饭,母亲推了一百多次磨,每烙一次煎饼,大约要在铁鏊子前烟熏火烤两三个小时,共计为我烙了4000多个煎饼,而这仅仅是母亲繁忙劳作的一小部分。

结束了三年的高中生活,我跨进了大学的校门。早上可以天天吃油条和鸡蛋,中午和晚上可以吃过去难得吃到的白面馍馍,顿顿可以有肉吃。一夜之间,我成了“公家”人,每个月可以领取35斤饭票和23元菜票,我的生活一下子发生了天翻地覆的变化。我的母亲依然两腿插在泥地里,日出而作,日落而归,手上的茧天天在增厚,背也开始佝偻,头上的白发在与日俱增。

我上大二的时候,大哥家的孩子预产期在八四年的春节之前,母亲从老家赶到了省城,那也是年过五旬的母亲第一次到济南,第一次在大城市住了下来。我得到母亲已到了大哥家的消息后,利用周末的时间去看望母亲。我赶到大哥家时,看到母亲正在阳台上梳头,来到母亲跟前,映入我眼帘的是母亲头上的白发由过去的零散分布到现在的成了一撮撮一绺绺了。我把母亲梳下的白发攥在手中,心里又酸又痛。母亲告诉我,她来之前,刚刚给二哥完婚,把二嫂子给娶进了家门。在农村,给儿子娶个媳妇差不多就要让父母扒一层皮,母亲的白发急剧增多也就不足为怪了。

随着大哥家侄女的降生,母亲在大哥家生活了近一年的时间。那时大哥住着一套40多平方米的房子,工资也不高,小侄女降生后,日子过得很紧巴。母亲不识字,在大城市里生活其实很不容易,每天带着我的小侄女多数时间都是在家里,即使到楼下,也不会离家超过500米。我利用周末时间带着母亲去逛逛趵突泉和大明湖,那是母亲在济南期间逛的唯一一次旅游景点。母亲总是说:“哪里没有景?花那么多钱不值得。”那次给母亲照相时,微风吹起了母亲的白发,我知道,岁月已毫不留情地让母亲刻下了生活的足印。

每当听《烛光里的妈妈》那首歌时,我都是泪眼婆娑。“妈妈,我想对您说,话到嘴边又咽下;妈妈,我想对您笑,眼里却点点泪花;噢,妈妈,烛光里的妈妈,您的黑发泛起了霜花。”父亲去世以后,母亲的内心更加孤独,儿女再怎么孝,也代替不了当年父亲对母亲的爱,母亲的衰老速度明显加快,头上的白发几乎占满,母亲真的成了一个花甲老人。

母亲的爱最无私,母亲的白发染白了光阴,映红了朝霞,凝聚着温暖和慈祥,浸润着辛勤的汗水和无限的心血。儿女的成长,温馨的家都是母亲的根根银丝缠绕而成。

清朝蒋士铨在《岁暮到家》这首诗中写道:“爱子心无尽,归家喜及辰。寒衣针线密,家信墨痕新。见面怜清瘦,呼儿问辛苦。低徊愧人子,不敢叹风尘。”母亲一生掏心掏肺为儿女,母亲的乌发变成了银丝,做儿女的,又为母亲做了什么呢?

亲亲的母亲,虽然现在只能看着您的相片思念您,但儿子永远记着您的恩情和爱。

(本文图片来源于网络)

冯连伟,山东临沂人。中国作家协会会员、中国散文学会会员、中国自然资源作家协会会员、山东省作家协会会员、山东省散文学会副会长、山东自然资源作家协会副主席。作品散见于《阅读》《散文海外版》《散文百家》《绿洲》《当代散文》《山东文学》《时代文学》《新华文学》等杂志;有作品选入各年度散文选本,曾获山东作协颁发的《时代文学》年度散文奖、《齐鲁作品年展》最佳作品奖、全国散文大赛等若干奖项;著有《静水深流》《真水无香》《似水流年》《掬水留香》等散文集。

壹点号似水流年

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com