一个基因有多少碱基对(一个人拥有31.6亿碱基对)

虽然基因突变是随机的,但自然选择却是有“方向性”的。

- 而且人虽然是基因的持有者,但并不是基因的最初产生者。

基因的演化实际早在20亿年前的生命演化早期就已经完成了主干。后来的演化,仅仅只是开枝散叶而已。

人类与黑猩猩基因相似度高达98.6%~99%。[1]

所有哺乳动物,共用2亿年前祖先80%的基因(人与猫基因相似度90%,与奶牛基因相似度80%)。

所有温血动物,共用祖先75%的基因(人与禽类基因相似度75%)。

所有脊椎动物,共用祖先70%的基因(人与鱼类基因相似度70%)。

人与果蝇、香蕉等相似基因也多达60%,与黄水仙还有33%基因相似度。

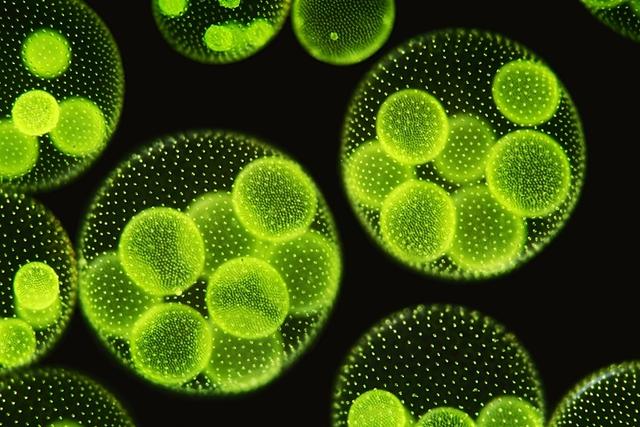

- 而植物和动物共同起源于21亿年前的单细胞真核生物,在这之后基因几乎没有任何交流。

以上的基因相似度关系,足以说明:

生命体基因的主要类型,早在多细胞生物出现之前,就已经完成。

那么小小的单细胞生物,怎么可能积累这么多的突变呢?

- 真核单细胞生物的基因,与原核生物基因一脉相承的。在真核生物形成DNA之前,无数的基因组实际就已经形成。

细菌分裂速度可高达20分钟一次,慢的也能一天一代。

在适宜的环境下,细菌10小时就可以繁殖出10多亿的个体。繁殖再稍微慢一些,一天可繁殖个个体。

一个细菌一般有数百万个碱基对,碱基对排列组合可以有个。

那么细菌分裂次,需要的时间为天,也即570年。

在理想情况下,试错1000多年,就几乎能试错绝大部分的基因突变。

但现实不存在理想环境,毕竟环境容量是有上限的。

例如当前地球上的细菌碳总量是70 GT C,一个细菌的碳重约

细菌总量约个(相当于2^100),只能提供细菌无限分裂三天的时间,便超过了当前地球饱和。

既然,细菌如此高的分裂量级,都无法穷举所有的基因型,是否生物演化真的存在BUG呢?

- 当然不是,因为生物演化过程中,每当确定一个基因之后,排列组合就会“降维”。

某一个基因的确定,实际是自然环境淘汰了其它不适宜环境的类型。

例如:

最初地球上没有多少氧气,都是厌氧细菌。

蓝细菌随机突变,偶然获得光合作用的基因组之后。因极强的自养能力,很快成为了优势物种。

其它竞争不过的菌类逐渐被淘汰。

接下来的自养生物演化,总是在蓝细菌的框架下,这就出现了这样的结果:

后世能进行光合作用的生物,绝大部分都拥有叶绿素。

其实时间退回到蓝细菌诞生之前,如果蓝细菌没有出现,那些曾经被淘汰的细菌何尝没有可能性诞生特殊的我们未知的光合作用能力呢?

但遗憾的是,它们最终在与蓝细菌的竞争中被淘汰。光合生物这一支,自然降维到了叶绿素上。

而蓝细菌还产生大量的氧气,彻底改变了大气环境,无数厌氧生物被淘汰,有氧生物逐渐崛起并繁荣。后世生物演化的主要方向,降维到了有氧生物这一支上。

每一次演化,或者每确定一个基因形状,这些形状就会打包遗传下去,后世生物基因组合的随机排列,就会在数量级上空前下降(也就是我前面用降维比喻的原因)。

- 为了方便理解,再用抛硬币来举例:

假如你有1000种硬币,你随机抛物出现的可能性高达 种。但如果你在第一次抛下硬币之后,你保留了10枚没有沾灰的硬币,剩下的990枚继续随机抛,总排列组合则降低1000倍。如果每抛100次,我们就挑选出足够干净的1枚硬币珍藏(相当于生物的自然选择,淘汰不能适应环境的基因型)。那么在确定97枚硬币后,则形成了8种相对固定的硬币序列。由于这些硬币序列相似度高达97%,我们把这些序列归类为同一类硬币序列(相当于物种的诞生)。此时,总共抛的硬币次数是9700次,比起数学穷举法的 次,低了太多太多。

虽然生物演化的过程中,基因筛选出来的速度没有这么快。

但从40亿年前的生命起源,到真核生物诞生的21亿年前,中间有着多达近20亿年的跨度。

足以让原核生物在自然选择下,确定足够多的基因组,并减少足够多的试错方向。

对于拥有几百万碱基对,几千个基因组的细菌来说,哪怕每一万年确定一个基因组,总时间也不会超过1亿年。

到真核生物形成染色体时,实际相当于各类基因组的大归类,对遗传编码进行重新的整合和优化(出现了内含子和外显子之分,内显子的序列,对基因表达有着重要作用)。

- 值得说明的是,对于细菌试错过的部分,真核生物不用再试错。真核生物多样化的根本原因,在于对不同基因的选择和表达。

那么,对于拥有10000个基因,一亿个碱基对的早期真核生命来说。他们的排列组合不再是,而是。

虽然真核生物依旧会发生碱基对的突变,但此时的突变,主要影响的是某一个基因的表达,不会决定物种的种类。

例如,对于哺乳动物来说,每一种共同的性状,对应的都是特定的基因组合。在哺乳动物的框架下,这些特定的基因组合就不会再改变。

- 当然,在长达数亿年的过程中,这些框架也可能会改变,但对于种属的演化来说,我们可以认为这个框架相对不变。

演化只能向前,不能向后,只要还是哺乳动物,基因的变动性便只有共性之外很小的那部分(由于高等动物身体内都存在免疫机制,为了保证生物或者遗传的稳定性,错误率过大的基因,实际是会被免疫系统及时清除掉的)。

虽然基因突变是随机的,但以自然选择作为基础,加上以上生物演化过程中出现的机制,就决定了生物演化具备一定的方向性:

适应环境→诞生特定基因型→排斥变异基因型→强化基因型→特化物种

正因为这样的机制,在高盐、高酸碱、高热的环境下,总能诞生适应相应环境的生物。

其实,生物能演化成当今这个样子,和一次次生物大灭绝高度相关。

虽然,从基因突变的角度来说,如果把单碱基插入或碱基缺失也考虑进去,实际突变可能性是大于(但基因突变的数量级,变数不会太大)。

但作为人体来说,只有2-3万个基因组,每个基因组中还存在大量的不表达遗传性状的内含子。外显子只占总基因组的1-2%,再加上人体内部的特定遗传和形状的表达、细胞凋亡机制、免疫机制,实际有效突变,比的数量级,低很多很多倍。

实际,人体的突变是相当稳定的,出现不稳定突变时,癌症也就发生了(生殖细胞相对于人体自身细胞的突变,又更小了)。

从染色体的角度来说。

人类拥有23对染色体,总组合是:,也就是8388608,不到1000万的组合。

睾丸一生可以产生1万亿个精子。

一个正常男性,一生平均可重复产生10万次相同染色体型的精子。

参考

,

- ^科普中国:你和猪之间只差十把香蕉——人类与香蕉基因相似度达50%?

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com