杨普义书法讲课(书法自然天趣论)

一、书初无意于佳乃佳尔

书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。

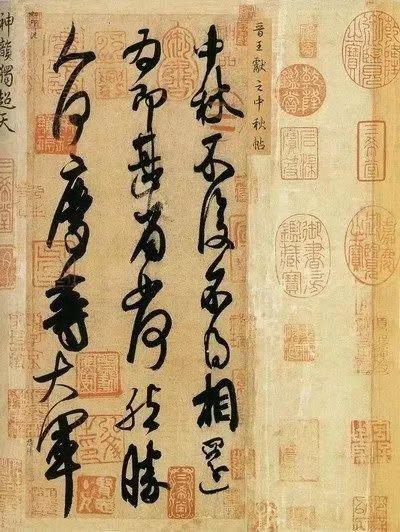

〔汉〕蔡邕《笔论》书出无意于佳乃佳尔。草书虽是积学乃成,然要出于欲速。

[宋〕苏轼《评草书》余尝爱梁武帝评书,善取物象。而此公(指怀素)尤能自誉,观者不以为过,信平其书之工也。然其为人傥荡,本不求工,所以能工。此如没人之操舟,无意于济否,是以覆却万变。而举措自若,其近于有道者耶!

[宋苏轼《跋王巩所收藏真书》凡书害姿媚是其小疵,轻佻是其大病,真须落笔-一端正。至于放笔自然成行,则虽草而笔意端正,最忌用意装缀,便不成书。

[宋]黄庭坚见《山谷老人刀笔·与宜春朱和叔论书》学书贵弄翰,谓把笔轻,自然手心虚,振迅天真,出于意外。

〔宋]米芾《自述学书帖》吾极知书法佳境,第始欲如此,而不得如此者,心手、纸笔、主客互有乖左之故也。期于如此,而能如此者,工也。不期如此,而能如此者,天也。一行有一行之天,一字有一字之天。神至而笔至,天也;笔不至而神至,天也。至与不至,莫非天地。吾复何言,盖难言之。

[清]傅山《霜红龛集·字训》夫欲书先须凝神静思,怀抱萧散,陶性写情,预想字形偃仰平直,然后分之。若迫于事,拘于时,屈于势,虽钟、王不能佳也。凡书成宜自观其体势,果能出入古法,再加体会,自然妙生。但拘于小节,畏惧生疑,迷于笔先,惑于腕下,不成书矣。今人作书,如新妇梳妆,极意点缀,终无烈妇态也,何今之不逮古欤?[清〕宋曹《书法约言》

二、“逸品”说

子敬之法,非草非行,流便与草,开张于行,草又处其中间。无籍因循,宁拘制则,挺然秀出,务于简易:情驰神纵,超逸优游:临事制宜,从意识便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。

〔唐〕张怀瓘《书议》张长史书,颓然天放,略有点画处而意态1足。号称神逸。今世称善草书者或不能真,此大安也。

[宋]苏轼《书唐氏六家书后》大令《十二月帖》,运笔如火筋画灰,连属无端末,如不经意,所谓“一笔书”,天下子敬

一站也。子敬天真超逸,岂其父可比也。

[宋]米芾《书史》书家以豪逸有气,能自结撰为极则。

[明)董其昌《容台别集》玄宰精诣八法,不择纸笔则书,书则如意。大都以有意成风,以无意取态,天真烂漫而结构森然,往往有书不尽笔,笔不尽意者。龙蛇云物,飞动指腕间,此书家最上乘也。[清)何之畏《云间志略》

三、“精能之至反造疏淡”与“熟后求生”心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩闇于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。亦犹弘羊之心,预乎无际;庖丁之目,不见全牛。

[唐孙过庭《书谱》永禅师书骨气深稳,体兼众妙,精能之至反造疏淡,如观陶彭泽诗,初若散婉不收,反复不已,乃识其奇趣。

(宋]苏轼《书唐氏六家书后》假使雅好之士,留神翰墨,穷搜博究,月习岁勤。分布条理,谙练于胸襟;运用抑扬,精熟于心手。自然意先笔后,妙逸忘情,墨洒神凝,从容中道,此乃天然之巧,自得之能。犹夫西子、王嫱,天姿国色,不施粉黛,辉光动人矣。

〔明〕项穆《书法雅言·正奇》画与字各有门庭,字可生,画不可熟,字须熟后生,画须熟外熟。

〔明〕董其昌《容台别集·画旨》作书与诗文同一关捩,大抵传与不传,在淡与不淡耳。极才人之致,可以无所不能而淡之。玄味必由天骨,非钻仰之力,澄练之功所可强入。……苏子瞻曰:“笔势峥嵘,辞采绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,实非平淡,绚烂之极。”

[明]董其昌《容台别集》书必先生而后熟,既熟而后生。先“生”者,学力未到,心手相违:后“生”者,不落蹊径,变化无端。

[清)宋曹《书法约言》学书者始由不工求工,继由工隶不工。不工者,工之极也。《庄子·山水篇》曰:“既雕既琢,复归于朴。”善夫!

(清)刘熙载《艺概》书家同一尚熟,而熟有精粗深浅之别,惟能用生为熟,熟乃可贵。自世以轻俗滑易当之,而真熟亡矣。[清]刘熙载《艺概》

四、拙者胜巧

凡书要拙多于巧,近世少年作字,如新妇子妆梳,百种点缀,终无烈妇态也。〔宋〕黄庭坚《山谷文集》宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排,足以回临池既倒之狂澜矣。〔清〕傅山《作字示儿孙》

写字无奇巧,只有正拙。正极奇生,归于大巧若拙已矣。不信时,但于落笔时先萌一意:我要使此为何如一势,及成字后,与意之结构全乖,亦可以知此中天倪,造作不得矣。手熟为能,迩言道破。王铎四十年前字,极力造作,四十年后,无意合拍,遂能大家。〔清〕傅山《字训》

汉隶之不可思议处,只是硬拙。初无布置等当之意,凡偏旁、左右,宽窄、疏密,信手行去,一派天机。〔清〕傅山《杂记》

笔意贵淡不贵艳,贵畅不贵紧,贵涵泳不贵显露,贵自然不贵做作。〔清〕宋曹《书法约言》

拙者胜巧,敛者胜舒,朴者胜华。〔清〕翁方纲《复初斋文集》[提要〕“自然天趣”是中国古代各门艺术均加推崇的最高艺术境界,也是书法中的重要审美理论和别具一格的创作论。其美学思想的渊源可远溯至战国时的老庄思想,如所谓“大巧若拙”,“大音希声”老子《道德经》,“既雕既琢,复归于朴”。(《庄子》)庄子还曾用“丑女东施效颦西施”的故事,生动地阐发了他崇尚自然、朴素、率真之美,反对雕饰、造作之风的审美观。老庄的这种美学思想以后便成为古代文学、艺术根本性的美学精神。

古代书论中的“自然天趣论”可归结为四个方面:

1、“无意于佳乃佳”说。它从书家在创作时应有的精神状态的角度说明了“自然天趣”的实践性本源。上引几段书论,均表述了书法艺术创作过程中,书者进入创作状态时应无拘迫而自然随意。蔡邕的“先散怀抱,任情恣性”“随意所适”之说,将“自然”精神状态从书法创作前的准备阶段一直贯穿至完成作品的创作全过程。而苏东坡则精赅地指出“无意求工”而“能工”的辩证关系。黄庭坚和米芾之论具体地说明了“无意”,正是要摒弃过分的人工雕琢,发自“天真”才能“成书”的道理。而傅山指在千士家之间不可相乘,并据出“神”字作为“不期如此”(即东坡谓“初无意于佳”)而得到的“如此”之“工”,作为“天”(即天然)的最高艺术境界,把自然而无意获得的天趣,视为书法最高的“美”宋曹的阐述,则又从“出入古法”的角度,说明了书法之“自然”,当“驭法”而不能拘于法的道理,实际上也是前诸家所论中的含义之一。

2、“逸品说”。古代书论中常将书法的最高佳境,称之为“逸”。“逸”本意指“放纵”,即不拘陈规,随意而行,后引申为无所用心的“安闲”之意。“逸品”之说即本其意。“逸品”一词最早出现于梁代,所指为弈棋(《梁书·武帝纪》“棋登逸品”)。唐代则用来品评文艺创作的风格。在书论中,“逸品”说较早由唐代李嗣真《书后品》提出,其称“钟、张、羲、献,超然逸品”。书论中的“逸品”与“神品”既有联系,而往往格调更在“神品”之上。它在“神品”基础上,更强调天真烂漫,所谓“无籍因循”,“超逸优游”,“不经意”,“颓然天放”,“无意取态”“逸品”将创作过程中的“初无意”,“本不求工”而获得的艺术效果具体化为一种艺术的品格和审美的典型,如历史上的二王、旭、素、杨风子、米芾、董其昌等的作品。但必须指出“逸品说”十分重视作者技法的精湛,如苏东坡讲“书初无意于佳乃佳”时,便强调草书“是积学乃成”评论张旭“颓然天放”“号称神逸”时,又强调他善写真行。换言之,要达到“逸”的境界,必须以坚实的功力和高超的技巧为前提。

3、当人们认识到要创造高妙的天然率真的作品,必须赖于“无意”“天然”同时又有赖于精熟的笔法时,关于高度自然的创作精神与高度精熟的技法之间辩证关系的理论,便构成“自然天趣说”中的一个重要内容。如苏东坡的“精能之至,反造疏淡”,董其昌的“熟后求生”和刘熙载的“由工求不工”等等。这些理论说明了“无意”“天然”,并不是一味的“任意”,否则,一个从未受过书法训练的儿童仕直车写的作时风定取美之致,反造疏淡”和“熟后求生”,正说明了“无意”“天然”乃是书家在掌握技法中所达到的自由境界。技法本是一种人们普遍公认之美的实践形态。所谓“精能”“熟”,指书家已在相当程度上把前人对美的把握、积淀化成了自己的“血肉”,而“疏淡”和“生”,则是指书家在前人所创造的美的起点上进一步表现他对美的新认识和新创造。这样,“疏淡”和“生”既不是对前人之美的重复,更不是一种退步。这种美学思想实际是庄子“既雕既琢,复归于朴”的美学思想在书法艺术中的体现,是对艺术之美乃是共性和个性统一之本质的精练的说明。

4、“巧拙论”在“自然天趣”说中占有特殊的地位。其论之渊源在于老子的“大巧若拙”美学观。“巧”的概念相对于“拙”,在这一对范畴中被看作是“雕饰”“取巧”的意思;“拙”则有天然,率真、朴素的含义,故在一定程度上又是“疏淡”“生”“不工”等审美概念的延伸。但“巧”也指“灵巧”“精熟”,所以黄山谷只言书法为“拙多于巧”。而明末清初的傅山则将拙与巧的含义分别引向极端,于是有了“宁拙毋巧,宁丑毋媚……”的四宁四毋说。傅山之论原本是针对风靡当时的崇尚流美的赵、董书风而言,故“四宁四毋”说主要还在船学范围之内。但由于傅山又提倡写汉碑,所以有“汉隶不可思议处,只是硬拙”之论,可见虽然当时清代碑学书风尚未兴起,但“四宁四毋”之内涵已经涉及到了碑学。从此,这一思想在以后碑学理论中发挥了很大的影响,一些由民间书手和刻工率意而成、审美价值并不很高的碑刻,也由于“四宁四毋”的审美观被涂上了至美的色彩,并被夸张溢美到不适当的程度,这是必须指出的。当然,傅山的“四宁四毋”说引导人们去感受民间碑刻的自然天趣之美,给一些有萎缩倾向的文人书法当头一棒,从而激励一种富有生命力的创造精神.在书论史上仍是有积极意义的。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com