光的粒子性和波动性如何区分(光的粒子性分析)

本文已经在其它网站发表,并且是本人所出书籍《原子核的位移》中的一节,本文并非转载或引用,本文版权归本人所有。

请注意本已经发布于2017年第19期《科技展望》,转发请注明。

1.1.1光的本质

光是地球上的生命体存在的前提条件(当然地球上也存在不能见光的生命体,但即使是这些生命体不能见光,它们最终需要的能源也间接的来源于光),因此,光对人类来说,其重要性不言而喻。然而,光到底是什么的问题却一直困扰着人们,历史上很多学者都对光的本质进行了探索,这其中最著名的就应当是牛顿和惠更斯了,牛顿认为光是微粒,因为当时在牛顿看来,微粒说可以很好的解释各种光的现象;而惠更斯却继承和完善了胡克的观点,坚持认为光是波。近代物理学家则提出光具有波粒二象性。

依据本章前面2小节的内容,我们现在可以得出一个结论:宇宙是一个粒子的世界,粒子性是宇宙的本质属性。因此宇宙中所有的物质都是粒子,或者是粒子的聚合体。因此,作为宇宙中的一员,光也必然是粒子。

如果光是粒子,那么我们该如何理解具有代表性的光的干涉和衍射的实验结果呢?

1.1.2光的波动说之实验分析

在开始分析前我们应当思考一个问题,那就是光可以穿透液体,那么光能不能穿透固体,很多人想当然的认为固体都是实心的光子无法通过(却忽视了光子可以穿透玻璃的事实),其实这是一个误解。在光的衍射和干涉实验中,人们都忽略了一个问题,那就是光子能不能进入固体内部(可能进入的很少),然后从固体的另外一个边缘射出并发生折射。

自从17世纪的牛顿提出了光的微粒说以来,能够证明光是粒子的实验与理论有很多,例如光的折射、反射、直线传输以及光电效应和康普顿效应等。但是微粒说在解释光的衍射和杨氏双缝干涉实验的时候遇到了困难,然而作为对立学说的波动说看上去似乎很好的解释了这2个实验现象。

那么光的衍射和干涉实验果真是只能用波来解释吗?为了回答这个问题,我们需要先了解一下物质的组成方式,在前面的理论中,我们提出了原子核之间是依靠共有电子方式结合的,原子核束缚了电子并形成共有电子环,而根据牛顿第三定律,力是相互的(这个地方的力不是直接的作用力模式,所以与牛顿第三定律的情形还是有一点区别的),因此电子环必然也束缚了原子核,而依据共有电子环而结合的任何物质的表面(特别注意:此处不区分物质的状态,气态、液态、固态都一样),无论看上去多么的光滑或者多么的平整,当我们放大到可以看到电子的时候,我们必然会看到物质表面突出的电子环。但共有电子环是无法填充原子核之间所有的空隙的(气态、液态、固态都一样),因此任何的物质在高倍数的显微镜下应当呈现出具有无数空腔的网状的立体结构(或者层状,即使不是用我的原子模型理论解释,用已有的原子模型理论,物质在放大到可以看到电子的时候,也必然呈现出具有无数空腔的网状的立体结构),只不过这些网状结构或层状结构中的原子核有的是规则排列的(例如玻璃),而有的是无序不规则排列的(不透明的大多数物质都是无序或不规则排列方式),很显然菲涅耳和托马斯.杨在没有考虑这些情况的前提下就得出了片面的结论。

对物质的组成以及物质的表面有了大概印象之后,现在来分析光波动说中的2个著名的实验现象,光的衍射和杨氏双缝干涉实验。

1.光的衍射

当光子通过任何物质的表面时,很多的光子会撞击到突出的共有电子环上,还有很多的光子会撞击到原子核上,而大量的光子则会深入物质内部(进入的深度根据网状结构之间的空隙会有变化),在物质内部继续传播(光可以在液体内传播,那么光也必然可以在固体内传播,只不过传播的距离或深度可能不同)。受到原子核的束缚力的影响,深入物质内部的光子的轨迹一定会发生改变,根据光子所具有的动量大小来区分,一部分光子会成为原子核的私有电子(暂时不要质疑这个结论),一部分光子由于动量大小不适合成为原子核的私有电子,这部分光子有一部分在改变轨迹后重新从物质的表面射出,形成光的反射,当然,其中的一部分属于折射的范围。无论是折射还是反射,光子的轨迹已经不在原来光子的轨迹上了,因此当光通过任何物质的表面后都会有发散的现象(由于光子进入物质内部时,其与物质表面的原子核之间的距离不同,因此经过原子核的束缚,改变路径后重新从物质表明射出的角度也必然不同)。当光子到达物质的拐角处时,深入物质内部的一部分光子轨迹发生了改变,经过连续的撞击反射和折射后必然会有部分光子在物质的拐角处穿出了物质的网状结构,从而折射到拐角处的另外一面,而我们看上去好像是光拐弯了,这就是光衍射的本质原因(我们知道光子穿过液体后会发生折射和反射的情况,而固体和液体的区别只是分子或原子的振荡幅度不同,如果我们可以理解光子穿过液体会发生折射,那么我们也应当可以理解光子穿过固体的时候也会发生折射)。

此外在地球的表面是充满了空气的,当光子路过组成空气分子中的原子核时,如果距离合适,空气分子中的原子核会试图束缚这些路过的光子,从而使其成为该原子核的私有电子,或者使其成为组成空气分子中的共有电子环中的共有电子;而那些动量不在组成空气分子中的原子核所能束缚的动量范围内的光子,由于也受到了原子核的束缚力的影响,因此其轨迹也会发生改变;即使路过原子核附近的光子在原子核所能束缚的电子动量范围内,如果距离不合适,该原子核也不能束缚该光子,但是会影响该光子的运行轨迹。这些原因都是衍射现象的成因之一。

如果做实验的缝隙的宽度比较大,则光子撞击到物质表面折射后的光子不一定会撞击到对面的物质表面从而继续折射,因此当缝隙比较大时,光折射的次数比较少。当缝隙宽度变窄时,光子折射后可能再次撞击到对面的物质表面,然后继续发生折射和反射,如此会反复多次折射反射,因此光子经过缝隙很窄的通道后会有多条折射光线出现。

当只有一个光子时,如果光子是绝对垂直于缝隙所在平面,并且没有与任何突出物质表面的电子环发生碰撞的时候,表现出来的就是直射,因此在极弱光源存在的情况下,衍射现象会非常的不明显甚至消失。即使是强光源,如果光源的范围极度狭窄(远小于缝隙的宽度),并且光源在进入缝隙前经过筛选,以保证所有的光子都符合单光子通过时的情景,也就是说,所有的光子的飞行路线都与缝隙平面垂直,因此理论上不会与缝隙处突出的电子环发生碰撞,也不会进入物质内部,从而保证没有折射和反射发生,则衍射现象应当会消失。

此外如果实验在非真空状态下进行,那么光子是有撞击到空气分子的概率的,任何的撞击都有可能使光子的飞行方向发生改变或者使光子分解,因此如果实验在真空状态下进行,并且保证任何光子的飞行方向都与进行实验的缝隙所在面板垂直,且不与面板上任何的电子环或原子核有任何的碰撞,那么无论光子的数量有多少,都必然不会发生衍射现象。

2.杨氏双缝干涉试验

对于双缝干涉实验,首先每条缝隙都满足我们对单条缝隙的衍射分析结果,在此不再赘述,因此如果光子满足下列条件,则干涉必然无法发生,如下图2 - 22所示:

图 2 - 22

红色圆点是光源,2条红色光线是经过筛选的,假设所有光子都不会撞击到中间具有缝隙的隔板(可以考虑单光子发生器),并且在对面的隔板上安装2条与光子路线平行的倾斜的阻挡隔板(为了阻挡反射的光子产生干扰),假设光子在撞击到最终的隔板前不会与路过的任何平面发生碰撞,则干涉现象必然消失。

此外在本实验中,光源与实验中面板上的缝隙之间不是垂直的关系,而是存在一定的夹角,我们需要考虑的因素是,虽然面板很薄,但是对于照射到缝隙横截面上的光子来说依然构成了折射的条件,因此不出意外的话,光子一定会发生折射和反射,折射的光在到达面板后面的屏幕上以后会再次发生折射和反射,然后这些折射和反射的光子可能会再次到达具有缝隙的面板上,然后再次循环的发生折射和反射。那么我们就要考虑了,这些折射和反射的光子会不会直接在屏幕上形成几条光带?

还有一个因素,我们需要思考,那就是光子照射在缝隙横截面的两个边缘的时候的折射的角度问题,这些对于实验结果都是不能忽略的。

经过以上分析,我们可以看出,人们之所以对光的衍射和干涉现象的解释出现错误,其实是因为实验条件的约束所造成的,虽然我们无法保证缝隙处的表面是绝对的光滑和实心的(保证光子不会进入物质内部并继续传播),但是我们可以保证光子的路线大致上都是平行的(要做到所有的光子路线都绝对平行,目前还是存在巨大困难的),只有光子不会与物质的表面发生碰撞,则不会有折射和反射,则必然不会有衍射和干涉发生。

至于单光子通过后会随机分布的结果,其实也很容易理解,这也是由于实验的光源无法保证每个光子的发射角度都相同,而是随机的,因此单个光子有相同的概率通过2条缝隙,如果我们保证每个光子的发射角度绝对相同,则无论发射多少光子,我们看到的都只能是一个点。

3.光的波动说之横波分析

波动说认为光是横波,现在我们假设这个结论成立,那么有2点需要考虑。

1. 根据横波的性质,可知光子在做直线运动的同时还在不停的振动,但人们似乎忽略了一个重要的因素,那就是任何物质的振动都是依靠受力来维持的,光子也不例外,光子要维持振动就必须有外力来进行维持,如果是某种物质在与光子运动方向垂直的方向来对光子施加作用力,那么这种物质的密度就必须无比巨大,否则无法保证在任意时刻都对光子施加作用力,现在的问题是,如果这种物质密度无比巨大,那么在光子运动方向上是如何规避这种物质的,如果光子可以规避与光子运动方向同向的物质,那么这种物质的密度就不可能无比巨大,因为在任何可能的空间中,光子的运动方向都可能是未知的,或者说是任意的,因此这种使光子保持振动的物质的存在是一个悖论。既然这种物质不可能存在,那么光子就不可能振动。

2. 如果光子是振动前行的,那么根据速度的合成法则,合成后的光速是不断变化的,它只有在光的飞行方向上符合光速定义,而在振动的任何时刻的合速度很显然超过了我们现在定义的光速,而这与光速不变原理是相悖的(当然,我们也没有承认,光速不变原理是正确的)。

由这2点可知,光是横波的理论存在巨大缺陷。

1.1.3光的交叉碰撞分析(惠更斯反驳牛顿的证据之一)

惠更斯1678年在法国科学院的一次演讲中,公开反对了牛顿关于光的微粒说,他指出:光子如果是微粒,那么光在交叉的时候就会因为碰撞而改变方向。但现实是这种现象并没有发生。

反驳这个观点之前,我们先思考下列问题:

1. 我们看到光束,那说明肯定是有光子的方向发生了改变,那么是因为光子之间的互相碰撞使得它改变了方向,还是其它粒子的阻挡,例如空气粒子的阻挡使得光子改变了方向?

2. 我们看到这束光说明了什么?我们的眼睛需要多少光子才能形成这束光的现状?我们眼睛接受光子的多少对形状的形成有什么影响?

3. 我们看到的这束光是充满了光束所在的空间吗?光子与光束所在空间的体积比是多少?我们看到好像光束充满了光束所在的空间,那么这是不是一个假象,反射到我们眼睛的光子只占光束的非常微小的一部分,可为什么我们认为我们看到了整束光?有没有可能光子与光束所在空间比小的可以忽略不计?

4. 我们可以在位于广场上的任意位置都可以看到广场中央的灯柱,甚至我们在太空中通过特殊的望远镜从很多位置也可以看到这个灯柱,这说明灯柱上任意位置在任意时刻都在向着任意方向反射光子,假如广场上有千千万万个灯柱,这些灯柱的反射光是在任意时刻,向着任意方向反射的,那么这些向任意方向反射的光子之间有没有碰撞?

5. 我们的眼睛可以看到的面积与我们眼球的表面积相比是无比巨大的,例如:天气晴朗的时候,我们的能见度可以达到十几公里,这是一个什么概念,我们的眼睛的直径只有几毫米或十几毫米,同距离我们10公里的整个背景来说,可以忽略不计,但如果我们的眼睛没有任何疾病,我们依然可以看的非常的清晰,这说明了什么?

下面我们依次来分析和回答这些提问:

1. 如果我们和光束都处在所谓的绝对真空中,我们依然能看到光束,则说明光束中必然有光子的方向发生了改变,否则我们不可能看到。那么现在的问题,光子为什么会改变飞行的方向,(狭义相对论认为光速不变,那么我们不可能看到绝对真空种的光束,因为速度都一样,且飞行方向也都一样的光子之间是不可能互相碰撞的,所以,只能有两种结果,要么我们认为的真空不是绝对的真空,而是存在各种可以阻挡光速的粒子;要么否定狭义相对论,光速不是恒定量,它是一个变量,同一束光中的光子的速度存在差异)。当然,如果不是真空,而是地球表面,那么根据前面的分析,我们已经知道,光子在空气中是会受到空气分子中原子核的影响而改变路径的。我们在红移中继续讨论光子的速度问题。

2. 我们看到了光束,说明了光束中的光子方向发生了改变,并且改变方向的光子的数量足够在我们的眼睛内形成光束的图像。同时从另外一个方面也说明了,我们的眼睛根据接收光子的数量来分辨一个物质的形状的清晰度。

3. 通过结论2,既然我们的眼睛可以通过接收光子的多少来判断光束的清晰度,那么,我们没有证据证明:光束充满路线上的所有空间。因为,我们的眼睛接收到的光子数量,对于整束光来说可以忽略不计,否则,就意味着光束中的大部分光子都会因为发生方向改变,而无法传播到很远的距离,但现实是,一束激光可以照射到月球上,然后再反射回来,理论上它可以照射到无限远。因此,我们有理由相信,看上去充满光子的光束,其实其占据的空间比例可能小到忽略不计。

4. 空间中的粒子在任意时刻,任意方向上的飞行的概率接近一致。

在我们思考了以上几个问题后会发现一个很奇妙的现象,那就是我们的空间中其实在任意时刻,任意方向都有飞行的光子(思考一下沙漠中每一粒沙子的反射光),如果考虑了Wi-Fi或者无线电波(也是粒子),那么我们的空间中在任意时刻,向着任意方向飞行的粒子数量多到我们无法想象,然而这些粒子并没有对我们的视觉产生阻碍作用,它们相互间也没有影响,或者没有明显的影响。这种情况同样适用于交叉的光束,虽然我们看上去光束充满了其所在的空间,其实光子与光束所在空间的体积比可以小到忽略不计,只不过我们的眼睛欺骗了我们,因为眼睛并不需要光束的每个位置都反射光子到我们的眼睛。如果打一个比方,每个光子与其空间体积占比,可能就像一个乒乓球在一立方公里内飞行一样,甚至更大,试想这样的体积比的光束交叉的时候,光子相撞的概率有多大,所以惠更斯的这个论断很明显是欠缺考虑的。

该现象更加有力的说明了,我们的眼睛只从看到的景象里接收了很少的光子,或者换句话说就是:我们看上去好像充满了光子的空间,其实是一个假象。该结果同样适用于光束的情况,光束充满了整个光束的空间,只是我们看到的一个假象。

1.1.4红移和蓝移的本质

现代理论对红移解释的依据光是波,而根据我们的分析,光不可能是波,也不可能依照波的方式进行传输。

如果光是粒子,那么红移和蓝移的原因只能是单位体积内的光子数量占比发生了变化。

下面我们用光的粒子性来分析光子数量占比发生变化的原因:

1. 如果在真空中,我们依然可以看到光束,那说明光子在飞行的时候肯定是与其它粒子发生了撞击,否则它的方向不会发生改变。在真空中阻挡光子前进的粒子有三种可能,

a)光源本身发射出的粒子伴随着光束一起发出

白光本身就是多种颜色的集合体,而不同颜色代表不同的粒子组合,因此任何一束白光本身就是一群粒子的集合体。在这个粒子的集合体中,每种粒子的数量不是固定的,它是一个概率数值。此外在任何一束光中还包括很多位于可见光之外的粒子,例如红外线粒子,以及其它的不能被观测到的粒子。这个现象说明了光源在产生光子的过程中是不能控制的,它是由光源本身的粒子决定的,它是一个概率事件。而宇宙中的任何星球的物质组成都是随机事件,作为这些星球组成中的一部分的恒星的物质组成也必然是一个随机事件,这导致恒星在发光的时候所发射出的光子的组成也成为一个随机事件,这说明了光源发射光子种类和数量的不确定性。

b)真空中有其它粒子存在

现在有足够的证据证明,在我们现在能够探测到的宇宙的任何地方都充满了宇宙微波背景辐射粒子,虽然我们不能确定这些粒子的动量范围,但是它们的存在必然会对光子的飞行产生影响。

c)光子本身的速度存在差异

这种差异非常的微小,因此短距离内很难观测到,随着飞行时间的增长,差距会越来越大,这种速度的差异会直接导致单位体积内各种光子数量占比发生变化。

2. 由于宇宙中任何的恒星在发光的过程中,光子都是任意散射而出的,因此,随着时间的延长,对于等量的光子来说,其空间占位体积会越来越大,换个角度来说就是,单位体积内光子的数量越来越少。

3. 如果我们对基本物质的假设正确以及质能方程式推导出的结果也正确,那么基本物质的速度是900亿公里/秒,因此光子、电子等粒子的速度同基本物质的速度比起来可以忽略不计,这就意味着基本物质的撞击对光子、电子等的速度的影响在短时间内也可以忽略不计。打个比方,我们在快速的奔跑,假如任意时刻我们前面和后面都受到了大量的球体的撞击(不考虑伤害,球体的动量,密度都接近恒定),并且球体的速度要远远的超过我们奔跑的速度,那么在任意时刻我们受到来自前面的,并且飞行方向与我们奔跑方向正好相反的方向的球体撞击的一瞬间,我们会产生向后的顿挫,但马上我们又受到来自后方的,并且飞行方向与我们奔跑方向正好相同的等量球体的撞击(有一个时间差),因此,因为前面球体的撞击效果有一部分会马上被后方球体的撞击所弥补。假设球体的速度是V,质量是m,我们奔跑的速度是v,身体横截面积是s,1秒内我们奔跑的距离为1 * v = v,假设球体的密度为ρ1,经过计算可知有后面的公式成立,我们身体在1秒内受到球体的撞击产生的动量变化p = mV sρ1* (V v) - mV sρ1* ( V – v) = 2mVvsρ1。这个公式适用于任何物体在充满基本物质的空间内的运动情形,任何复杂的运动轨迹经过分解后都可以套用此公式。但是由于基本物质对任何运动物体的撞击都存在穿透概率,因此我们应当加入另外一个撞击概率密度ρ2,也就是说存在公式p = 2mVvsρ1ρ2。分析中的公式适用于宇宙中存在的任何体积大于基本物质,而速度小于基本物质的粒子,光子作为宇宙中粒子的一部分,它显然也是遵循这个公式的。假设光子的体积不是固定不变的,假如公式中的参数sρ2变化不成比例(这种情况是因为光子和基本物质的空间占比所决定的),也就是说,虽然光子的体积可能不同,但是它们受到基本物质撞击的概率变化与体积的变化不成比例,因此在同样的基本物质存在环境中,因为受到基本物质的撞击所产生的动量变化不是成比例的。例如:假设光子的动量范围是5X-9X,它们在同样的基本物质环境中飞行时,如果因为撞击损失的动量大小相同或相近,例如对应的动量变化0.0011X-0.0015X,那么很明显0.0011X/5X > 0.0012X/6X > 0.0013X/7X > 0.0014X /8X > 0.0015X/9X。如果这个假设成立,那么速度快但动量小的光子因为受到基本物质的阻挡而产生的速度变化要高于速度慢但动量高的光子,因此靠近蓝色光粒子范围的粒子会逐渐的因为速度的变化而慢慢的落后于接近红色光粒子范围的粒子。

4. 光子动量的变化。随着时间的延长,在宇宙中飞行的光子时刻都在与基本物质发生撞击,虽然大多数的基本物质会穿过光子,或者撞击后发生了反弹,但总有多多少少的基本物质会与光子在撞击的过程中发生了形变,并且与光子结合到一起,因此,总体来说,光子的动量是在不断的增加的,但是速度可能正在降低。而我们认为红光的动量要高于蓝光的动量,同时红光的速度要低于蓝光的速度。

5. 光子的速度。我们有理由认为蓝色光子的速度要略微高于红色光子的速度,因此一开始,随着时间的延长,蓝色光子要慢慢的快过了红色光子,因此,在一定的时间范围内,或者说距离范围内,我们会观察到蓝移的现象;但是根据4中的推论,随着距离的增加,或者时间的延长,蓝色光子受到了基本物质的撞击后,动量不断的增加,速度不断的降低,因此会慢慢的重新回到正常光,并且继续向红色光子端移动。

6. 星星发出的光是向着任意方向散射的,因此,这些光会以星星为球心,然后以球面的形式向外扩散,也就是说随着距离的延长,这个球面会越来越大,而单位面积内的光子数量则会不断的减少。我们都知道球面积公式是S = 4R2,因此面积与距离成正比的关系。我们现在观测到的星星,假如距离我们有1光年(1光年≈9.4605 * 1015米),那么如果星星的直径只有1米,在到达我们地球时的球面积也会达到4*(9.4605 * 1015)2,换句话说,1米2内的光子在到达1光年的距离时,会被稀释到(9.4605 * 1015)2的面积内,那么此时1米2内还有多少光子呢?

综合以上6条可以看出,随着时间的延长,单位体积内光子的数量不断的在减少,同时,因为各种原因,单位体积内各种光子的数量占比也在不断的发生变化,时间越久,则位于红光范围内的光子数量占比越多。

如果我们的分析没有问题,那么就意味着蓝移和红移的分界点是距离,假设存在这样的关系:L1 < L2 < L3,当距离位于L1内时,我们看到正常的光;当距离位于L2时,我们看到光的蓝移现象;当距离大于等于L3时,我们看到红移现象。

红移和蓝移的本质:实质上是各种光粒子的数量占比发生了变化,我们的眼睛和光电感应器在接收不同密度的光粒子照射时会呈现不同的电流反应。

1.1.5颜色的本质

我们都做过这样的实验,那就是当把多种颜色的油漆混合到一起的时候,会出现一种奇妙的现象,那就是会出现另外一种颜色,也就是说,光子的反射范围出现了变化,这个现象我们可以先简单的理解为:我们看上去单一的颜色并不是单一的一种光子撞击引起的,而应当是多种光子撞击的结果。但是还有一个现象,如果我们把红、绿、黄、蓝四种颜色混合到一起的时候,颜色会接近于黑色。而我们直观的认为,黑色是因为我们眼睛感受的光子的撞击减少了。按道理来说,多种色彩的油漆混合的时候,它们反射的光的范围应当增加才是,但很明显这个理论对于油漆的混合结果不适用。然而,还有一个现象,如果我们把红、绿、黄、蓝四种颜色的光混合的时候,我们会得到白色的光。

那么,是什么原因导致了油漆的混合现象以及光的混合现象呢?

假设一束光中光子的动量范围值是50X-100X;同时,假设某物体的电子的动量范围值是95X-200X。那么,当光束照射到该物体时,位于光子与电子动量范围值交集内的光子(95X-100X),很可能在到达物体时,被物体的原子核捕获,而成为物体的私有电子,因此,该物体没有反射光子(95X-100X)的机会,所以我们无法从物体反射的光子中看到这部分光子。

当然,如果有部分位于动量范围值(95X-100X)内的光子的轨迹路径的终点是原子核本身,或者某个电子,那么,它们是存在被反射的可能的,但这部分光子的数量应当非常的少。但同时,它们也存在因为撞击而分解的可能;或者,因为撞击它们与被撞击的电子或原子核聚合到一起。

这个理论对于我们理解油漆的混合现象是吻合的,我们看到的某种颜色应当是某个动量范围的光子的减少,混合的油漆颜色越多,则被多种原子核束缚的光子的动量范围越广,因此我们可以看到红、绿、黄、蓝四种颜色油漆混合后会接近于黑色的结果。

当我们把四种颜色的红、绿、黄、蓝光聚合成一束光的时候,我们会看到白色光。这说明:白颜色的物体基本反射了所有的可见光;或者说:物体的原子核所束缚的电子的动量范围与可见光的动量范围几乎不存在交集,因此原子核无法束缚光束中的可见光光子。

如果光子照射原子核上存在被束缚的可能,那么它就会成为原子核的电子,而原子核之间是依据共有电子环结合的,因此光束照在物体上后,物体原子核上的电子密度会增加;当然,也会在物体内部形成电流。而我们的眼睛正是根据形成电流的差异来区分光子的,或者说:我们的眼睛是依据光子撞击后形成电流的大小来区分颜色的。

补充:对于颜色的解释,我们无法使用光子撞击到物体后的反弹理论,因为,理论上来说,一个物体,如果其质量相对于撞击到它的物体的质量无限大,那么,我们可以认为这个物体相对于撞击它的物体来说是刚性的。如果,所有的光子质量相对于被撞击的物体来说都满足这个条件,那么,物体对光子的反弹就是没有区别的。既然,物体对光子的反弹没有区别,那么,我们如何分辨物体上的不同颜色,因为颜色不可能是入射光本身所反映出来的。所以,只有一种可能,那就是光子与电子存在交集,当光子照射到物体上后,位于交集内的光子被原子核捕获,而成为其私有电子,因此,被反射的光中,这些光子的数量必然减少。发生变化的光束照射到我们的眼睛时,其形成的电流会发生变化,我们的 眼睛正是根据这些变化来分别颜色。

1.1.6光电效应

按照爱因斯坦的理论,电子受到光子的撞击并吸收光子的能量后会逃逸出物体的表面,这种现象被称之为光电效应。

目前来看,虽然这个理论依据的前提存在问题(光子是一份一份的能量,没有质量),但它描述的现象可能是正确的。依据我们的理论,存在即物质,物质即存在,所以光子必然有质量。当光子撞击到电子后,它们确实有融合的几率,如果融合后的总动量绝对值增大了,那么它就存在脱离原子核的束缚,而成为自由电子的机会。

除此之外,我们现在讨论另外一种光电效应的可能。在颜色的本质的分析中,我们提出了我们的假设:光子与电子存在交集。当光子照射到光电效应板后,此时的光子存在两种情况:

1. 位于组成光电效应板的原子核所束缚的电子的动量范围与照射的光子动量范围之内的光子,在照射到光电效应板后,如果位置合适,那么它就会有机会被光电效应板上的原子核捕获,从而成为光电效应板上原子核的电子。正常情况下,光电效应板上原子核上的电子的运动方向在任意方向上是接近的相等的(任意方向指的是沿着电子环轨道半径向前和向后的方向),当捕获光子成为自己的电子后,效应板上整体的电子密度增高,或者说电压升高(可以对比大坝蓄水)。此时,如果电压低的导线,或者说电子密度低的导线与光电效应板连接,那么它们之间必然会存在电势差,从而形成电流。

2. 位于组成光电效应板的原子核所束缚的电子的动量范围与照射的光子动量范围之外的光子,当它进入到光电效应板后,如果它没有与任何的电子或原子核进行撞击,那么它的运动方向必然会受到路过的原子核的束缚力的干扰,受到原子核束缚力干扰的光子的运动方向会发生改变,而这种改变是未知的,因此会有部分光子的运行轨迹经过连续的改变后,它最终又飞出了光电效应板,这看上去好像是光电效应板上的电子被激发了出来,实际上它只不过是改变了运行方向的光子。即使是光子与电子交集范围内的光子在成功的被光电效应板上的原子核捕获后,依然存在脱离光电效应板上的原子核而重新成为自由电子的机会(例如:其它电子的撞击,或者原子核的振荡导致的电子轨迹的改变等)。

从以上解释可以看出,光子与电子的动量范围存在交集,可以让我们更好的理解和解释光电效应。同时,也让我们知道,光电效应板上逃离的电子,不一定来自光电效应板上的原子核的私有电子,它也可能是因为受到原子核或电子的束缚力后而改变运行轨迹的光子。

延伸分析:光子的动量大小对应现代理论中光的波长,动量大小越大,则波长越长(红光);动量越小,则波长越短(紫光)。如果入射光的动量大小(波长)范围与光电效应板可以捕获的电子动量大小范围不存在交集,那么无论光的强度多大,都不会形成电流。

1.1.7光的折射和反射

光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折或反射。

无论入射光的动量范围与被照射的介质原子核所束缚的电子的动量范围有没有交集,当光子到达介质的表面时,光子的运行方向都会因为受到被照射介质原子核的束缚力的影响而改变,因为光子与原子核之间的距离是未知的,因此光子受到介质中原子核的束缚力的大小也是未知的,所以光子的运行方向因为受到束缚力而发生改变的角度也是未知的,这导致的结果就是,光子照射到任何的介质上都会发生散射、折射、反射,唯一的区别就是发生三种现象的光子的数量不同,即使我们认为的全反射,也必然会存在散射和折射的现象,只不过发生散射和折射的光子的数量很少而已。

依据被照射介质的原子核所束缚的电子的动量范围的不同,光子在以同样的角度照射入不同介质后,原子核对光子施加的束缚力也不同,因此光子的轨迹改变的角度也不同。这就是我们平时所说的不同介质对光的反射和折射角度不同的原因。

通过对比图可知,红光的路径改变的曲率最小,所以当射出时的折射角度最小;紫光的路径改变曲率最大,所以当射出时的折射角度最大。

1.1.8介质内光子传播速度分析

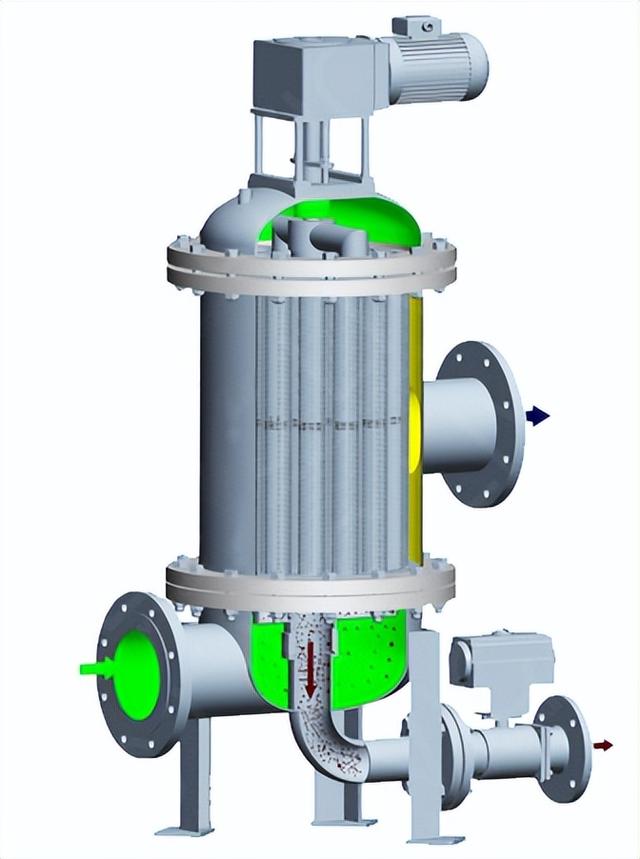

当光子进入介质后,由于介质内原子核的密度足够大,导致光子在任何时刻都会受到来自介质中原子核的束缚力的影响,因此光子的轨迹是时刻都在改变的。假如光子的运行路线改变后是沿着S型波浪路线前进的(也可能会在原子核束缚力的影响下,沿着螺旋型路线前进),并且波浪形路线的波峰和波谷的绝对值相等或相近,此时光子的行为可以近似的认为是以横波的方式前进的,假设此时的光子的速度并没有改变,根据速度的分解法则可知,光子在横波前进方向的坐标轴上的速度分量很明显是小于光速的,而这正是我们所测得的光子在介质内传播的速度,因此,现代理论认为:光子在介质内传播的时候,速度会降低。然而,现在经过分析我们知道了,光子的速度在介质内并没有改变,或者说,光子在介质内并没有因为介质的影响而改变速度,它改变的只是运行的路径,如下图 2 – 23所示:。

图 2 – 23

上图中光子从O1到O2有两条路径,沿着直线路径和曲线路径。在介质中传播的时候,光子时刻受到原子核的影响,其路径很可能类似图中曲线的样子。假如光子的速度不变,那么光子从O1沿着曲线路径到O2的时间t1一定大于光子沿着直线路径到的O2的时间t2。而我们观察到的结果只是光子沿着直线传播的距离,并不会观察到整个过程中光子沿着曲线传播的路径。因此,看上去好像光子的速度变慢了。

由于光子动量大小不同,其在介质内受到原子核束缚力影响后,路径的改变结果也不同,因此不同颜色的光在同一介质内传播的时候,所走过的路径也不同。也就是说:不同颜色(不同波长)的光在穿过同一介质时的时间也不同。

1.1.9电磁波的传播原理

1.电磁波的发射:

前面我们已经讨论了,电子类粒子是一个范围值,而光子只是电子范围中的一段。对于那些没有位于可见光范围内的电子,其中还有一部分也是可以被人们利用的。而电磁波应当就是这些可以被利用的电子中的一段。

人们设计了特定的芯片,按照特定的频率不间断的释放这些电子,也就是说这些电子是按照一定的频率一波一波的发射出去的,并按照需求,进行散射,或定向发射。

如果是散射,也就是没有指定方向,那么这些散射出去的粒子,如果没有被阻挡或被吸收,那么理想状态下,每一波都可以组成一个球面(我们假定这些粒子的速度一致,实际上速度一致是一个理想状态,粒子之间的速度肯定会存在差异,只不过这些差异在短距离内很难观测到)。那么我们就可以想象出,在芯片以特定的频率,不间断的释放电子的过程中,这些电子会以球面嵌套的方式不断向外传播,任意两个相邻的球面的半径差都相同,并且所有的球面半径都在以相同的速度增长。

如果是定向发射,例如量子通讯卫星,那么这些定向发射出去的粒子,如果没有被阻挡或被吸收,那么理想状态下,每一波都可以被看作一个形状不规则的平面体,平面体的厚度一致(理想状态下可能是一层粒子,或者多层粒子),并且任意相邻平面体之间的距离一致,然后所有的平面体都在以相同的速度向前移动。整体可以看作是一根不断向前延伸的圆柱体,或者多边形柱体。

思考:电磁波粒子的范围应当是可选择的,也就是说,我们可以选择不同材质作为材料,用来制作不同的芯片,然后发射不同动量范围的电子,这样接收方只有选择合适的材料,才能接收不同动量的电子。

2.电磁波的接收:

对于发射出去的电磁波,只有再次被接收,才有利用价值。根据我们上面讨论的情况,电磁波的接收存在两种可能。

1. 电磁波粒子的动量范围相同,只是芯片发射粒子的频率不同,这样对于接收端来说,根据接收的频率就可以区分发射源。

2. 电磁波粒子的动量范围不同,那么我们就只有知道了电子的动量范围,才能选择合适的芯片作为接收端。

1.1.10结论

1. 如果光的衍射和干涉实验现象和光的波动性没有任何的关系,那么光的波动说就不能成立,因此光具有波粒二象性的特性是错误的结论,因此最终牛顿的光粒子说获得胜利,光就是粒子。

2. 光的红移和蓝移是因为我们同光源之间的距离不同导致的,假设存在这样的关系:L1 < L2 < L3,当距离位于L1内时,我们看到正常的光;当距离位于L2时,我们看到光的蓝移现象;当距离大于等于L3时,我们看到红移现象。从另外一个角度说,红移和蓝移现象是因为光子中的比例变化导致的,当距离小于等于L1时,各种光子的比例接近于我们看到的正常白光中各种粒子的比例;随着距离的增加,蓝色光粒子由于速度要稍微快于红色光粒子,因此在一定的距离范围L2内,蓝色光粒子的比例增多,此时呈现蓝移;随着距离继续增加,蓝色光粒子由于受到前方慢速粒子的阻挡而改变方向的越来越多,因此蓝色光粒子和红色光粒子的比例慢慢的发生改变,红色光粒子比例慢慢增高,因此这个过程应当是:正常白色光->蓝移->正常白色光(亮度减弱)->红移,并且距离越大,红移现象越严重。

3. 光子的范围与电子的范围存在交集。这是一个划时代的结论。因为这个结论我们可以把能量统一起来,可以让我们很好的理解颜色、光电效应、电灯发光、火焰燃烧中的能量、光合作用中积累的能量以及生命体所需要的能量等。然而,我们在对原子核的研究过程中并不能直接看到围绕原子核运行的光子,原因是因为,光子在围绕原子核运行的过程中无法撞击到我们的眼睛或者感光设备上,那么,我们的眼睛或感光设备就不能形成电流。只有当光子类粒子脱离原子核的束缚成为自由粒子时,才有可能形成可见光,并有几率撞击到我们的眼睛或感光设备。

4. 光子的速度在介质内并没有改变,改变的只是光子的运行路径。我们现代技术测得光子在介质内的速度只是光子改变运行路径后的速度分量(严格意义上来说:光子的速度在任何空间内传播都会衰减,但是我们在很短的距离内根本无法观测到)。另外,由于介质内部原子核高度密集,因此,受到原子核束缚力的影响,并且如果原子核的排列有序,那么光子在介质内部的飞行可以看作是以横波的方式前进的,只不过振幅可能不是固定的。

5. 颜色的本质是因为光照中光子的数量减少的百分比不同导致的。某种动量范围的光子数量的减少会使得我们的眼睛因为光电效应产生的电流发生变化,因此,从这个角度可以说,我们眼睛感受颜色的本质是感受到不同的电流。

6. 光的折射、反射、散射是同时发生的,换句话说就是:在我们视力可及的范围内,在任意的空间内,任意的介质内,这三种现象必然是伴随发生的,唯一的区别就是三种现象所占的比例不同。

宇宙是无限的,因此存在各种可能。个人认为宇宙中必然存在一种这样的原子核,它所能束缚的电子的动量范围与可见光的动量范围完全重合。当光子照射到由这种原子核组成的物质时,除了很少的一部分因为直接撞击到原子核发生了反弹,其它所有入射到介质内部的光子都会成为该物质原子核的私有电子。因此,这种物质不会发生折射和反射现象。

如果以上假设的物质存在,那么入射光则可以被近似的认为被全部吸收。

7. 如果光不是波,那么我们就不能再用光的波动性来解释红移和蓝移现象,也就是说:星体并不是因为远离我们才发生了红移现象,也不是因为在向我们靠近而发生了蓝移现象。因此,宇宙大爆炸学说的根据是不成立的。

8. 电磁波的本质同光的本质一样,都是粒子。如果光子不能在所谓的真空中以波的形式前进,那么构成电磁波的粒子也不能在真空中以波的方式前进。但是在高密度原子核的介质内部,电磁波的传播方式同光子的传播方式相同。

9. 蓝色光子的速度要比红色光子的速度快,但是质量要比红色光子的质量小。我们可以这样排列,越靠近蓝光端,速度越快;越靠近红光端,速度越慢。但是质量则正好相反。

10. 光子是可以在固体内传播的,但是根据固体原子核的排列情况,光子的传播距离不同。如果固体的厚度足够薄,那么光子穿过后也会发生折射。这是形成衍射的本质原因。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com