宋代五大名窑如何记住(收藏中常提起的宋代五大名窑的说法)

各位头条的友友你们好,欢迎关注雅萃国际!今天小编想给大家聊一聊关于宋代五大名窑的问题,这是我们在瓷器收藏中所熟知的一种概念性的说法,但是这种说法它到底经不经得起推敲呢?

宋代五大名窑之首——汝窑

要想回答这个问题,我们首先要弄明白,宋代五大名窑到底指什么?其次我们可以追溯这种说法是如何被确定的或者说它的来源是什么,最后我们再从现在的考古发现来看,我们的考古研究成果是不是能佐证这种说法还是说有什么相冲突的结论?

宋代五大名窑指的是汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑,相信许多朋友都知道,因为它太有名气了,哪怕你不了解收藏、不了解文物,也应该都听过五大名窑。小编记得第一次接触五大名窑还是在中学的历史课本里,老师为了能让我们记住,还编了一个顺序额口诀,叫“汝哥定钧(军)官”,取的就是你哥哥一定是军官的意思。

很显然,宋代五大名窑的说法是一个大家普遍接受的价值判断,那应该有一个源头可考证,北大的秦大树老师有做过这方面的文献学研究,我们一起来看看他的研究成果。

关于宋代名窑的记载,明代后期的文献大体上可以分为两个系统。

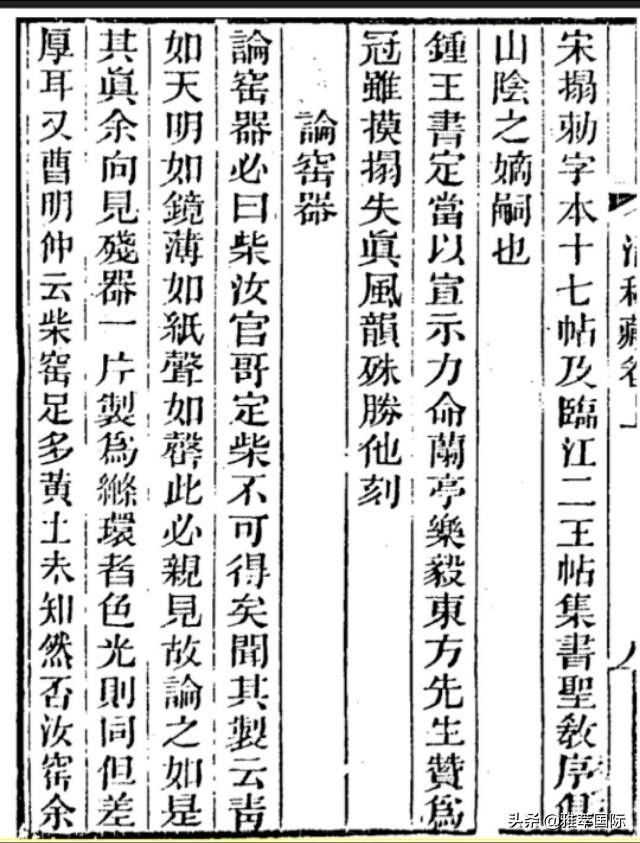

第一个系统,是以明万历时期张应文《清秘藏》的记载为代表。 这本书卷上论窑器条中说:“论窑器必曰柴、汝、官、哥、定”。记载了这五个窑后,又说“均州窑红若胭脂者为最,青若葱翠色、紫若墨色者次之,色纯而底有一、二数目字号者佳,其杂色者无足取。均州窑之下有龙泉窑……。”

跟张应文同样体系的,还有他的儿子张谦德,他在很年幼的时候写了一本书叫《瓶花谱》,大体上和他父亲的观点是相同的,只不过他把钧窑又往后排了一位,列在龙泉窑之后。这本书里面说“古无磁瓶,皆以铜为之,至唐始尚窑器”,就是从唐代才开始,喜欢用瓷器来做花瓶,“厥后有柴、汝、官、哥、定、龙泉、均州、章生、乌泥、宣、成等窑,而品类多矣。”后面我就不说了,这个体系大体上和《宣德鼎彝谱》相近,把钧窑和龙泉放在五大名窑之后。对钧窑的记载,也大体上是持肯定态度,把它列为宋五窑,就是柴、汝、官、哥、定之后的第一位或者第二位,描述也比较中肯。

第二个系统,是明万历年间高濂所写的《遵生八笺》。 其中《燕闲清赏笺》专门记录清赏器玩。论及窑器的部分,高濂立了几个小题目: 第一部分是“论官哥窑器”,上来就说“高子曰,论窑器必曰柴、汝、官、哥”; 第二部分是“论定窑”; 第三部分是“论诸品窑器”,论龙泉、章窑、古磁、大食窑、吉州窑、建窑,以及均州窑、玻璃。

这本书的体系大体遵从了《格古要论》的记述。《格古要论》所记得古窑排序是:柴、汝、官、董、哥哥、象、高丽、大食、古定窑。而《遵生八笺》将前五位中去掉董窑而留下四窑,又把第八位的定窑专门列了一章,合称为“宋五窑”。

因为《格古要论》没有记载钧窑(我们之后在讲钧窑的时候会讲其原因),所以《遵生八笺》也把钧窑放得特别靠后。而且在具体记载钧窑时说,钧窑除了“种蒲盆”外,其他器物“俱以黄沙为坯,故气质粗厚不佳”,表现出对钧窑极为不屑,觉得不是什么好瓷器。总体上看,大约在明末期,除了钧窑的地位还不肯定,前几位的窑基本上都确定了。

明清时文人在撰写清赏类书籍的时候,习惯钞录前人的记载,自己发挥极少。所以晚明到清初很多清玩类、清赏类的著作,关于这几个窑的记载大体都是相同的,没有什么新的创见。但在明朝末年,宋五窑(柴、汝、官、哥、定)的观念已经相当流行了。

举一个例子,明天启年间著名画家董其昌,在他所作的《骨董十三说》中说“世称柴、汝、官、哥、定五窑,此其著者焉”,下面又列了董窑、象窑、吉州窑等十余窑,根本不提钧窑。所以他主要是按照高濂的体系,抄的《格古要论》。这本书的重要意义主要是在去掉董窑以后,明确提出了“宋五窑”的观念,而且用了“世称”,表明当时这个说法已经被广为接受了。

但有意思的是,董其昌还撰写了另一本书《筠轩清閟录》,在这本书里又完全遵从了《清秘藏》的说法。所以同样是一个人写的书,用了两个体系,其实完全就是在照抄前人的著录,没有什么自己的观点。

到了清代早中期,开始出现陶瓷专书,比如《陶说》、《景德镇陶录》等,开始记录一些鉴定要点,比如哪种瓷器的产地、特点是什么,并且涉及到一些制造工艺。从收藏的观点出发,开始形成了官窑、私窑、大窑、小窑的不同观点,但大体上都是记载自己的收藏和所能见到的前人著述来记录瓷器。各种著录以抄录高濂的《遵生八笺》为多,但在编排名窑地位时则主要是按照《清秘藏》的观点为多。

说明这两种记载体系逐渐开始有趋同的倾向。如张九钺所编著的《南窑笔记》里说“官窑:柴、汝、官、哥、定、龙泉、宣、成、嘉、万为宋明十大窑”,列了六个宋代的窑、四个明代的窑,认为是宋明的“十大窑”,后面说“盖以诸器毕制,命官耑督者,其均窑,场官不在大窑之内”,直接把名窑和官窑对应在一起,而且提到了“官督”、“场官”的监窑制度。

以后这类著述相沿不断,收藏瓷器已经成为文人们的一种时尚。比如乾隆皇帝在很多瓷器上都题写了诗句,表明对这些瓷器的欣赏和赞美,就是这种时尚的体现。

经历了整个清代,到清末民初许之衡的《饮流斋说瓷》里提到的所谓“名窑”,就非常接近今天“五大名窑”的说法了。他在这本书的《概说第一》中说:“吾华制瓷可分为三大时期,曰宋、曰明、曰清、宋最有名之窑有五,所谓柴、汝、官、哥、定是也,更有均窑,亦甚可贵,其余各窑则统名之曰小窑……”就是把柴、汝、官、哥、定列出来以后,又加上了钧窑。所以去掉柴窑,就和今天的五大名窑就比较接近了。其余各窑统名曰“小窑”,用“大窑”“小窑”这种说法来区分名窑和一般窑的概念,把钧窑列在“大窑”和“小窑”之间,这是很有意思的说法。

这种不确定的说法,一直延续到民国。1934年由吴仁敬、辛安潮编写的《中国陶瓷史》里这样记载:“当时(宋代)瓷艺,即精进如斯,故官窑辈出,私窑蜂起,其间出群拔萃最著名者,有定、汝、官、哥、弟、均等名窑。”这里把钧窑往后排了一位,而把弟窑(龙泉窑)往前排了,并不固定。还有赵汝珍的《古玩指南》也这么说:“于是官窑辈出,私窑蜂起,其间出类拔萃,最著名者有定、汝、官、哥、龙泉、均等名窑……”可以看到,这两本书已经都把五代的柴窑排除在宋窑之外了。但在说到宋代名窑时都列出了六个窑,钧窑仅列名第六,并没有列入“五大”之列。

实际上,这时关于宋代名窑并没有统一的概念,也就是说从明代后期到清代,关于宋代的名窑,每个人都有不同的评判标准。所以前面说《宣德鼎彝谱》偶然把柴、汝、官、哥、钧定列在一起,只是代表了一种说法,并不是固定的、广泛认可的。

由此可见,一直到民国时期都并没有一个统一的、关于宋代五大名窑的概念。即使除去了五代的柴窑,也仍然列出了包括龙泉窑(弟窑)在内的六个窑。钧窑始终徘徊于五大名窑的门槛,一会儿迈进来了,一会儿又迈出去了。

综合上面的研究来看,五大名窑的正式源头竟成了一个疑案。我们20世纪后半叶有两本比较重要的中国陶瓷史的书,一本是轻工业部组织编写的《中国的瓷器》,另一本是1982年由中国硅酸盐协会主编的《中国陶瓷史》。这两本书都谨慎地避开了“五大名窑”的提法,只在《中国陶瓷史》论述钧窑时指出:“钧窑在后世被视作宋代五大名窑之一”。的时候列出来,后来逐渐就被人们这样叫了。

所以,这个概念其实是经过长时间发展,一直到20世纪后半叶才被基本上固定下来的。其实今天人们在说“五大名窑”的时候,也是各取所需。比如有人说是“汝、官、哥、定、钧”,而到了钧窑人们就说是“钧、汝、官、哥、定”,到了定窑就会告诉你“定、汝、官、哥、钧”……都愿意把自己排在第一位。这几个窑都是宋代著名的窑,但是“五大名窑”的概念,其实并没有权威的、固定的说法。

从上述古代文献来看,“五大名窑”的概念是在收藏的基础上逐渐形成的,所以完全是从收藏的角度出发来记录宋代瓷器的,从而带有一些明显的缺陷:

第一,“五大名窑”的概念并不能涵盖宋代、元代的瓷器生产状况。从目前的考古资料看,宋元时候陶瓷生产的地点遍布全国一百多个县市,产品面貌千姿百态。如果我们说到宋瓷,仅拿“五大名窑”这五个窑场的若干个品种来概括这个时期陶瓷生产的面貌,就太过简单,是典型的以偏概全。

第二,这五个窑也不能代表所谓的官窑。过去人们一说“五大名窑”,就认为它们都是宋代的官窑。其实通过近年来的研究,对宋元时期官窑的认识不断深化,在所谓的宋代的“五大名窑”里,其中的“官窑”应该完全可以称为官窑或者御窑的,是由官府来掌控、产品是被官府在礼治性活动中使用的。除此以外还有贡窑,“五大名窑”中的汝窑、定窑的部分产品是供官府和皇家使用的,我们也称为贡窑。

第三,元明才有记载的哥窑和钧窑,可能并不能代表宋代的瓷器生产。比如关于哥窑,有一个流行的观念认为:杭州老虎洞窑址发掘元代地层出土的一类器物就是哥窑。如果这个观点是正确的,那么哥窑就是元代的窑,就不能属于宋窑。钧窑也是在北宋末期才出现的,它的真正发展时期是在金代,特别繁荣的时期在元代,所以也不能作为宋代瓷器的典型代表。特别是后世人们认为是“宋钧”典型代表的一类花器,根据现在的考古资料来看基本都是明初的产品。

由此可见,“五大名窑”的概念是有很多缺陷的,是经不起推敲的。

“五大名窑”是从古代开始,从收藏和鉴赏角度出发逐渐形成的概念。主要表现的是一类单色的,制作精致的雅器(相对于庶民艺术的俗器)。它关注和代表的,既非陶瓷手工业生产所代表的当时社会经济生活的情况,也没有很好地反映当时手工业生产中生产关系和组织结构。我们今天所开展的陶瓷考古工作,主要目的是把陶瓷生产作为一类手工业生产的产品来进行研究,为了研究经济史和社会史。所以“五大名窑”的概念与陶瓷考古的研究目标也是不相符的。

所以秦大树教授认为除了在鉴赏领域外,“五大名窑”是我们今天应该扬弃的观念。您怎么看呢?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com