家长说该罚就罚(莫让罚站罚跑成为烫手的山芋)

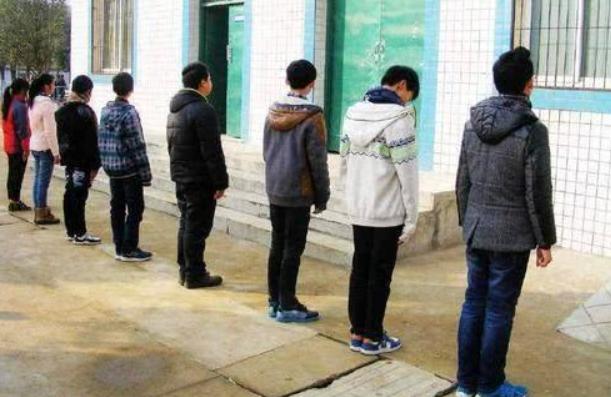

资料图

此前,广东拟在全国率先尝试通过立法赋予教师教育惩戒权,并明确教师可以对学生实行“罚站罚跑”,备受社会关注。目前该条款出现重大变化,15日,省人大常委会在官网发布《广东省学校安全条例(草案修改稿征求意见稿)》,向社会各界公开征求意见。记者发现,此前一审提交法规中允许老师对学生进行“罚站罚跑”的条款被删去,取而代之的是将具体的教育惩戒规定下放给学校主管部门。

这次删掉条款,把决定权下放,并非就此关上“罚站罚跑”的大门,甚至还有着搁置争议,允许一部分地区和学校先动起来的意思。对于学校来说,“罚站罚跑权”可谓是一个烫手的山芋。一方面,教育实践告诉学校,没有惩戒的教育就不是完整的教育,失去惩戒权的教育已经出现了很多问题;另一方面,真要出台措施,落实到位了,万一遇到家长反对怎么办?出于明哲保身的考虑,大家会不会对着“罚站罚跑权”笑笑,转过身还是像过去一样该干嘛干嘛?

允许“罚站罚跑”的消息出来后反响很大,其中确实出现了一些争议。现在下放“罚站罚跑权”,不排除是因为听到了争议,感受到了一定的压力。但争议之上更有共识,而争议之中还有常识,大多数人争的不是“该不该”,而是“该如何”。

常常听到有人回忆小时候上学的场景,那时候打手心、揪耳朵、罚站罚跑都是家常便饭。而随着禁止体罚的深入人心,这样的场景,也只能在记忆中出现了。教育反对体罚,并不反对适当惩戒,事实已经表明,当教育失去惩戒时,和风细雨的背后其实是一片惊涛骇浪。也正是因为如此,《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,明确提出要“制定实施细则,明确教师教育惩戒权”。广东拟允许“罚站罚跑”,更被认为是全国首个用立法赋予教师教育惩戒权的尝试。

到目前为止,对于教育需要惩戒,最起码在公开场合还没有听到反对声音。而对允许“罚站罚跑”的争议,也更多集中在操作环节,也就是“罚站罚跑”的度——站多长时间跑多少距离。时度效,度居于中心位置,一旦过了度,就有可能演变成变相体罚;在适度范围内,那就是惩戒。回应争议的最好办法,其实是对“罚站罚跑”进行细化。

立法当然需要审慎,充分听取不同声音,但也要考虑到现实困境,不能把难题一脚踢出去。试想,连上层都对这个问题感到棘手,处在各种盘根错节掣肘中的下面又该如何办?细化“罚站罚跑”不容易,也并非无计可施,不能束手无策,更不能选择逃避,当甩手掌柜。惩戒是教育话题,也是社会话题,既然社会上存在争议,那就开门立法,集思广益。听取意见本身,是形成共识的过程,也有利于立法之后的落实。

在这方面,也有他山之石可以借鉴。比如,德国有些州就规定,班主任和授课老师最长可以罚站两节课,校长则有权罚站4节课。而且,罚站原则应当在课堂上,让学生站着听,而不是剥夺听课权。除此之外,老师还可以对学生进行训斥,要求留校做作业等。是不是要完全照搬,到底如何借鉴,这可以讨论,但德国的做法最起码启示我们,只要做足了细节文章,使其可定义可操作可监督,也就能减少很多不必要的麻烦和矛盾。

)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com