人生就像一本书王小波(读文没趣的人不交)

本文来源:《花城》

转自:大先生们

编者按:没趣的生命呢哈?!——翻译教学与研究

一 我跟王小波见过三面。

无法想象的是,第三次见面的地方,竟然是八宝山殡仪馆的一号大厅——追悼会现场,他躺在那里,与我阴阳相隔。那一天是1997年4月26日。

我是王小波“时代三部曲”——《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》的责任编辑。

1997年4月11日凌晨,王小波猝然死于心脏病病发,享年44岁。

4月26日这一天,八宝山一号大厅外,大约来了300多人。除了少部分是王小波的亲友,大部分是自发的吊唁者。他们是首都传媒界的年轻人,哲学界、历史学界、社会学界和经济学界的学者,还有相当部分是与王小波从未谋面的读者,有的甚至自千里之外赶来。奇怪的是,当中没有作家协会人员,没有一个小说家。

要知道,王小波首先将自己看成是小说家。但是,到他死的时候,他的作品还没有进入主流文学的视野之内,今天仍然没有。

上午10点的光景,追悼会开始。大家排成两行,有序地进入大厅,向王小波遗体告别。大厅里放着的不是哀乐,而是贝多芬的奏鸣曲,据治丧小组的王小波生前好友说,小波爱听这首曲。

王小波遗容安详,只是额头有一块褐色的伤痕。据说,他是独自于郊外的写作间去世的,无法想象他猝死前的凄惨和寂寞。被人发现的时候,他头抵着墙壁,墙上有牙齿刮过的痕迹,地上有墙灰,他是挣扎了一段时间,再孤独地离去的。他死前这一幕,后来被许多粉丝充满感情浓墨重彩地加工过,仿佛是对自身处境的一种控诉。

二

王小波没有单位,也没有加入作协,生前他说过:“听说有一个文学圈,我不知道它在哪里。”他是一个局外人,但却是一个真正的作家,一个为自己的真理观服务的自由撰稿人。

在追悼会上张罗的,我只认得胡贝和线条。胡贝是王小波从小一块玩大的朋友,某软件公司的总经理,闲时客串过电影,后来,我发现他出现在张扬导演的电影《洗澡》里面。线条是个秀气高挑的女人,她就是王小波小说《似水流年》里面漂亮而激进的女一号,风姿不减当年,大家都依小说里的名字叫她“线条”,真名反而不得而知。

追悼会大厅是一个会堂,前方正中的舞台上是湖水蓝的幕布,横匾是黑色的,上面悬挂着几个大字:安息吧,小波。下面用黑布巾结成了蝴蝶结,环绕着王小波的遗照。照片上是青年时代的王小波,小眼睛厚嘴唇,一脸稚拙憨厚。

从广州飞往北京之前,我曾请一位朋友为王小波写了一副挽联,上联是:以独立意志出神入化笑写时代三部曲;下联是:持自由情怀沥血呕心哭说乾坤万年忧;横幅是:小波不死!

当时,我们为这副对联的力度激动了好一阵子,甚至泪光盈盈,感觉它精准地抓住了王小波的一生。谁知到追悼会上一看,却没有挂出来。

我问胡贝,怎么没有用我发来的挽联?胡贝低声说:“我们……想让小波平平安安地走。”

“平平安安”?我琢磨这四个字,王小波的处境真有这么严重?

王小波生前,在《南方周末》等报刊开设专栏,那段时间,他几乎参与了所有的文化论战,引起多方关注。他的随笔机智幽默,文理双修的视野,从容不迫的气度,引来大批年轻读者的追捧。胡贝说:“他说的都是总结性的东西,特精辟,一锤子砸得你,骨髓都出来了。”

4月16日前后,王小波的死讯传开,几个城市都有媒体报道此事。自那天开始,无数电话打到治丧小组和报社。此时,王小波的兄弟在美国,妻子李银河远在英国,北京只有老迈年高的母亲。他的好友胡贝说:“小波没单位,也没加入作协,他的事得由我们来办了。”于是他们就在高教部宿舍(王小波母亲家)大院里面跟人借了一间二楼的房子,拉了两根电话线,接上一部传真机,作为“王小波治丧办公室”。此后每天24小时电话不断,胡贝们忙坏了,展开热线服务,接收全国各地的吊唁电话和传真。

三

还记得,第一次见到王小波是在北京西单的一个公共汽车站。那是1996年8月。

公共汽车站是我们在电话里约好了的碰头地点。在广州的《岭南文化时报》上,我见过他的照片,并牢牢记住在照片旁附上的一句王小波式自白:“我这人老远一看不是好人,走近了还是好人。”出租车抵达西单时,我坚信我没有看到照片上的王小波。车开过了一段,等我折回头的时候,已经迟到,仍没发现王小波,我认定是他迟到了。

就在这时,在一群闲闲散散地站在路边的人里面,走出一个1米90的高个子,他有狂草一样的头发,身上的夹克衫和牛仔裤的皱折纵横交错,夹带着一路轻尘,仿佛是从附近某个工地走出来的。他迟疑地走近我,愣了两秒钟,我们互相确认了。然后,我随着他过马路,拐进一条灰砖胡同,走着走着,不见了他,我回头才发现他落在远处蹲着系鞋带,系好了,再拖着一双小船似的球鞋疾步赶来。前后穿插的自行车很多,我们交错而行,很难听清对方的一句话。天色灰暗,整个感觉就像走在一部粤语残片里。

进入他寓所的大院,破破旧旧的,据说是从前的郑王府。他熟门熟路地拐入门房小卖部买汽水,他说:“我屋里没水。”

岂止没水!我走进筒子楼里一间纯粹的写作室:一台电脑,一把靠背椅,一张床;电脑桌上搁着一瓶饮料,看不见打印机,他说他素来是交软盘给编辑的。这哪像一个“海归派”的窝呀?!

他告诉我第一部小说出版得极度艰难,为了寻找销路他走破了几双鞋,独自去闯二渠道,向书商兜售自己的小说,“白的黑的都见过了,练得巧舌如簧”。

“书出完了,我也快成书商了。幸好书的销路还不错。”他无奈地笑开了。

还有一次,为了在中央电视台做图书宣传,他和妻子李银河被拉去客串,两人在烈日下被调度了几十分钟,反复折腾,差点没有中暑,结果节目播出时恰恰给剪掉了这一截。

他说得轻描淡写的,我听着几乎笑岔了气。无限辛酸,都付笑谈中。

自由撰稿人王小波1952年生于北京,16岁到云南插队,然后到山东农村当过民办教师,回北京后进过街道工厂,恢复高考后考上中国人民大学贸易经济系商品学专业。后来,赴美国匹兹堡大学取得文科硕士学位,还学过计算机,会编程序。1988年,王小波回国。他是真真正正的“海归派”。

回国后,他曾到北大和人大任教,1992年9月,为专心写作,他辞去教职。

四

早于70年代中期,王小波就开始写小说,第一篇标题就叫《绿毛水怪》,写在一个大大的练习簿上。原来以为涂鸦之作,没想到大家争相传阅,这篇小说竟然成为“手抄本”,越传越远,传出了一段姻缘。王小波的写作缘于一种本质的创造欲望,没有利益,没有明朗的前景,没有外界关注,他还一直写下去。他自我解嘲地说:“写了多年小说,还常收到谩骂性的退稿信……提起王小波,大家准会想到宋朝在四川拉杆子起义的那一位,想不到我身上。”即便这样,他仍说:“我相信自己有文学才能,我应该做这件事。”

搞纯文学在世界各国都是最穷的。这点,王小波早有精神准备。有一次,他对朋友说:“作家就意味着随时有饿死的可能。”为什么选择了严肃写作——这样一个趋害避利,既冒险又挨穷的反熵过程呢?他认为,文明的发展也是一个反熵过程。如果人人都进入趋利避害的熵增过程,随着大流而下,最后准会在一个低洼地汇齐,“挤在一起像粪缸里的蛆”。因此,王小波认定反熵过程就是他的宿命。

王小波曾经感叹:“出版一本书比写一本书要难得多。”所以,他说,他若写墓志铭的话,会在“活过,爱过,写过”后面加上一句,“书都卖掉了”。

王小波是羞怯和内向的,后来很多可爱的“王小波门下走狗”们把他描述成一位孤军奋战的斗士,其实是一种臆想和夸大。他实在活得低调,放弃了许多世俗追求,维持着内心的宁静——对自己写作的信仰。

这一天,从王小波那里,我带走了两个CD盒那么大的软盘,那是“时代三部曲”的原稿,里面包括《黄金时代》《白银时代》和《青铜时代》三本书稿的电子文档,共99万字。

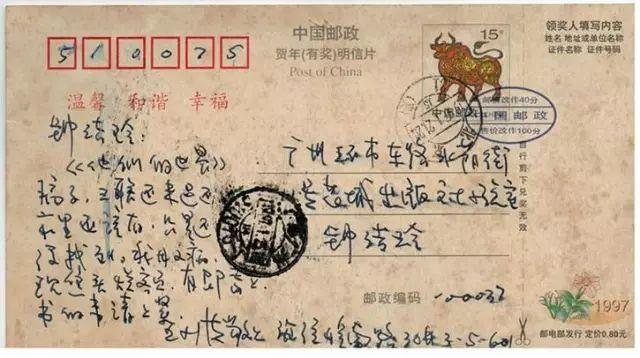

1997年4月11日离世,1月21日王小波给钟洁玲寄明信片,催促《时代三部曲》的出版。明信片上写道:“钟洁玲:《他们的世界》三联还未通过。家里还该有,只是还没找到。我母又病,现焦头烂额,有即寄上。书的事请上紧。王小波敬上……”

五

1996年11月,我将“时代三部曲”上报选题。12月上旬,花城的选题会在湖南张家界召开,讨论到这套书时,有人认为王小波没有知名度,长达99万字的三部曲,存在着发行等方面的风险。最终社长肖建国拍了板:王小波的作品有鲜明的艺术个性,试试。

其实,对我们而言,赔本出版有价值的纯文学作品已经不是首次。

1990年10月,我策划了一本《中国先锋小说》,收入了余华、格非、苏童、叶兆言四人作品及评述,对先锋文学进行了第一次扫描,印数只有1500册;1991年12月,我们出版了余华的小说集《偶然事件》,当时余华只是个崭露头角的文学新人,在读者层面全无知名度,征订数回来,只有1400册。即便这样,我们还是把书印了出来。值得一提的是,著名文艺理论家、活动家李陀写了一篇评论《雪崩何处》,成了这本集子的代序,李陀在文中预言:“……他们(余华等)的中短篇小说正在剧烈地改变着中国当代小说的面貌,形成新的文学图景。”

正是为“新的文学图景”所激动,自1991年起,我们陆续推出“先锋长篇小说丛书”,收入了余华、苏童、格非、孙甘露、吕新、北村、林白、刘恪等8部长篇小说。翻开这套书的首页,都有我写的《编者的话》,最后一段相当悲壮:“我们期望汉语文学能早日汇入世界文学的滚滚洪流之中,为此我们愿意捐一份绵薄之力。历史将证明,我们付出的辛劳和代价都是值得的。”

今天读来,还是一阵澎湃。但发行的事实证明,以上都是“悲壮的努力”,除苏童的长篇《我的帝王生涯》赢利以外,其余大部分赔本。我们切肤地感受过艺术殿堂的高处之寒。

在张家界讨论“时代三部曲”的时候,能销多少,没有人能预测。选题通过之后,我和王小波商量过宣传推广的方案。他提议,书出来的时候争取上中央一频道的《读书时间》,他认识朱正琳。

王小波说:“小说的地位和舞台剧一样,成为高雅艺术,逐渐失去了一批读者,其中包括想受道德教育的读者,想看政治暗喻的读者,感到性压抑、寻找发泄渠道的读者,无所事事想要消磨时光的读者;剩下一些真正读小说的人……我以为这是一件好事。”

他还开玩笑地对书评人黄集伟说:“我的书要是发行量超过两万册,我还不高兴呢。懂小说的人没那么多!”

严肃文学的宿命我们是坦然接受的。

六 选题会后,12月中旬,我再次到京出差。

第二次见到王小波,是在紫竹园附近的中国企业家协会招待所,我的住处。

晚上匆匆一面,我告诉他“时代三部曲”已经列入1997年年度选题。我看着他,他脸上没有悲喜。我这才了解到,“时代三部曲”经历了漫长曲折的流浪旅程。它是在辗转多时、颠簸多地之后,才停泊在花城出版社的。

王小波在1994年已经成功,那一年,《未来世界》获台湾(地区)联合报文学奖,之前《黄金时代》也获过此奖。面对获奖,王小波说:“我觉得,这个奖不是奖给已经形成的文字,而是奖给对小说这门艺术的理解。”同年,华夏出版社出版了《黄金时代》,给文坛一次小小的震动。敏锐的评论家说:没想到文坛之外有如此高手。

但这些成功未能为他铺砌坦途,他的余作在民间经历了漫长的苦旅。

王小波以及他的朋友,曾携着书稿,天南地北,在多家出版社奔走。部分书稿曾一度以打印件的形式,在社会上流传。打印件是用最老式的24针打印机,打在浅蓝色像一匹布那么长、带孔眼的打印纸上,很多文字有眼睛没鼻子的,奇怪的是,这副样子并未影响它的传播。在出版社,在研究机构,在大学校园,各种人群传阅着。嗅觉灵敏的书商还追上门,讲得洋洋洒洒,开口就是几万的印数,然后又音讯全无;出版社往往是今天接纳,明天变卦。为什么如此反复?皆因艺术与思想上的无视禁忌造成的,用一句话来解释,就是:“王小波无视禁忌的顽童心,他的幽默反讽才能和想象奇趣,远远超出这个时代的文学理解力。”

对于出书,王小波起初一惊一乍,折腾几次后便宠辱不惊了。

这天晚上,他外衣的颜色我已经遗忘,只记得他嘴唇乌紫,我以为是冷的,现在想来可能是病征的显现。记得他还说了一句:“作家有两种,一种是解释自己,像海明威式的;一种是到想象中去营造,像卡尔维诺,像尤瑟纳尔。我觉得真正的作家应该尝试做后一种。”

七 第二天我就回广州。

这个冬天,我体验了编辑生涯中永志难忘的一次经历。窗外是冬日蓝天,明朗的高空气息使人开怀,我正着手编辑“时代三部曲”。

王小波的《时代三部曲》,花城出版社,1997年出版

翻开《青铜时代》,有这样的文字:“思维的快乐是人生乐趣中最重要的一种。本书就是一本关于智慧,更确切地说,关于智慧的遭遇的书。”

令我一读一惊心的,是作者凌空飞越的想象力。

看看王小波笔下的泥水洛阳吧:唐朝的洛阳,泥水没膝,人们要过街,就要借助一种叫拐的东西。在比较窄的街段上,有人借助撑杆一跃而过;有人踩在三尺短拐上蹒跚而行;而伟大的发明家李卫公,就驾着二丈高的双拐凌空而过,他身体前倾,构成飞鸟的造型,这个造形成了最时尚姿势,一时间Fans无数。不仅如此,李卫公从天上走过的时候,还不穿内裤,全城俗物尽在胯下,招来女人的呸声,在阵阵呸声里,他遇上了红拂,开始了一段惊世浪漫的爱情故事。

我望文兴叹,叹为观止。王小波写知识分子的故事,却借助唐代传奇的背景和人物。也许,只有这样的氛围,这样的人物,才能传达他对趣味和智慧的解释。

猝不及防地,我被王小波所创造的飞雪长安、泥水洛阳及红土湘西引入一个遥远、陌生的诗意世界,那种汪洋恣肆的手笔、顽强的幽默精神,使我的工作变成一种愉快的阅读享受。在一阵阵的笑声中,冬天稍纵即逝,春天轰然而来。

王小波说:世上只有两种小说,一种是好小说,一种是坏小说。

多么精辟!

八

无数周折使“时代三部曲”的出版成为王小波生命中至关重要的事情。可是,1997年4月11日他猝然辞世,当时,他的三部书稿还在发排之中。

那段日子,整个年轻的知识界悲情涌动,为王小波的英年早逝真诚伤痛。

接下来的一个月里,写消息、通稿、回忆、评介,校对,电话、对谈、传真、复印……成为我生活的内容。在这一个多月里,编辑部的电话铃声此起彼落从未停息。繁忙时,三四个电话一齐找我,他们是记者、读者、评论家、批发商……王小波的生前好友。

朋友向我们提议:5月13日是王小波45周岁冥诞日,应该力争在北京召开王小波作品研讨会。4月16日《南方都市报》记者张小舟率先发了一条题为《作家王小波逝世》的消息,这是全国的第一篇报道。第二天,《北京青年报》发表了题为《知名学者、作家王小波在京因病逝世》的详细报道。雷声隐隐,我们预感到王小波的死可能引发一场媒体地震。

出版社为“时代三部曲”成立了专项小组,衔接各个环节。终于,“时代三部曲”在海内外媒体的一片轰鸣声中问世,一个月里,有100多家媒体发表了相关消息和追踪报道,全国山河一片“王”。有人制作了王小波专页,全文输入《黄金时代》。“一个人只拥有此生此世是不够的,他还应该拥有诗意的世界。”王小波这句名言四方流传。

5月13日王小波45周岁冥诞日,我们在北京现代文学馆召开了“时代三部曲”研讨会,每个与会者手上都拿着刚刚从广州空运而来的三部新书。

1997年5月13日,花城出版社在中国现代文化馆召开“王小波《时代三部曲》研讨会”。右为本文作者钟洁玲,中是王小波的妻子李银河,右是《花城》杂志前编辑部主任文能。

造成“时代三部曲”洛阳纸贵的,与其说是市场导向,不如说是人心导向。5月9日,《南方周末》做了一个王小波纪念版,上面有两个触目的大标题:一个是《死得其所的人》,一个是《宛如一首美丽的歌》。这一版复印下来,用一个大大的原木相框将它镶好,送给王小波母亲。捧着报纸的时候我眼前一片泪光,感受到新一代传媒人对王小波这样一位特立独行者的深深敬意。

“王小波热”持续升温,网上网下,热情的Fans甚至自称“王小波门下走狗”。出版社每天收到来自五湖四海的问询,购书单雪片似的飞来。“时代三部曲”经历了洛阳纸贵的阶段,登上各地排行榜。一位资深记者说:“多年来,没有哪一部严肃小说受到这样广泛的关注,它几乎是家喻户晓了。”

历史已经证明,我们付出的辛劳和代价是值得的:

先锋小说为文学探索者树起了一座方尖碑;王小波已经成为一种精神符号;“时代三部曲”——《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》让我们摒弃了80年代习以为常的标准,用一种全新的语言、态度和立场来解读小说。

一套书遭遇这样的人世沧桑,实属罕见。

九

世事纷繁,红尘滚滚。转眼间,王小波“时代三部曲”已经出版了13个年头。

2008年我到华师大文学院讲课,问学生:“知道王小波的同学请举手?”百分之百的人举起了手,并伴以哄堂大笑,那意思是我的问话太小儿科了。王小波今天已经成为一个时尚符号,不懂的人就相当于被甩出场外。

一个偶然机会,北大中文系的博士生导师陈晓明教授说,他要重写当代文学史,王小波会成为独立的一章。也就是说,王小波有可能逐渐变成了主流。

建国60周年之际,社科院文学所要编一本《60年60部文学作品》,把王小波列入其中,而且一选就是两部小说,这是大多数作家都没有获得的殊荣。

一套书遭遇这样的人世沧桑,实属罕见。

事隔多年,我还记得朋友向我描述的未来情景:100年后,一位中文系的新生,在图书馆书架林立的长廊里逡巡,他说:我要找一本书,作者叫王小波。

这些年里,我的“趣味主义”倾向明晰起来。我觉得,活在世上的理想状态应该是:没有趣的人,不交;没有趣的事,不谈;没有趣的书,不出。这是王小波教给我的。(全文完)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com