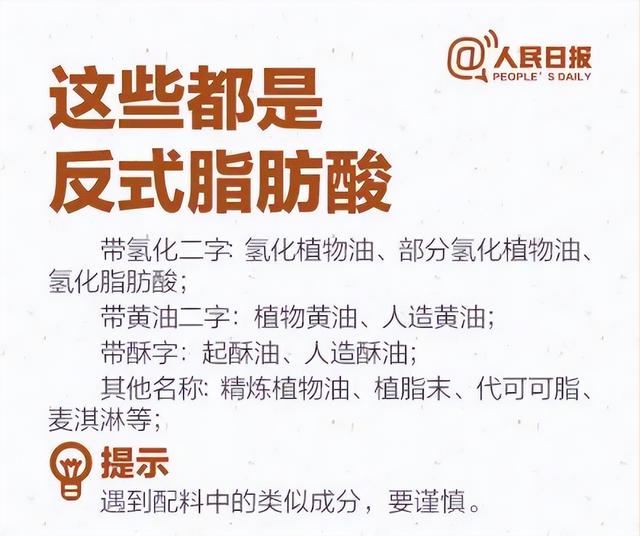

乐山大佛修建时间和过程(乐山大佛修缮史全景复原)

2019-07-29来源:中国旅游报作者:白骅

四川省乐山市乐山大佛 图片来源:视觉中国

近段时间,四川省乐山市的乐山大佛被修缮成“小鲜肉”的图片流传网络,引发了一些争议。对此,乐山大佛景区管理部门回应称,网上流传的图片应为电脑处理后的图像,与事实不符;与此同时,乐山大佛最近一次修缮工程于今年4月下旬完成,其过程严格按照《文物保护法》和其他相关法律法规进行,且采用高科技手段进行了勘测和修缮。

自唐朝乐山大佛建成至今的1000多年间,它都经历了怎样的修缮和保护呢?就让笔者带您了解乐山大佛的修缮史。

有证可考修缮十余次

乐山大佛最初建成时,曾建有一座13层的楼阁加以保护,并针对佛身渗水的问题,在大佛颈部、肩部、胸部开凿了三条排水排湿廊道,降低了山体渗水对大佛本体的危害。

北宋苏洵《过凌云寺》诗云:“我昔过此下荆渚,斑斑满面生苍苔;今来重到非旧观,金翠晃荡祥光开”。由此可知,北宋年间乐山大佛进行过一次修缮,但具体部位记录不详。

民国时期,乐山大佛分别在1914年、1925年、1933年经历过3次修缮。其中,1914年的修缮有法国人色伽蓝当年拍摄的照片为证,照片可见大佛头顶有吊装用的三角木架;1925年的修缮由地方军阀陈洪范出资几千块大洋;1932年至1933年期间的修缮使大佛的面貌发生了改变,发髻额前由平直线变为了下曲弧线。

新中国成立以来,乐山大佛的修缮有了明确记录。资料显示,从1962年至今,乐山大佛经历了总计8次修缮,维修项目很多,包括了修补大佛头部、肩部、膝部、螺髻、脸颊、拇指、双脚、踏座等部位,以及清理周边环境、加固“九曲栈道”、大佛两侧危岩、实施防渗水工程、加固载酒亭危崖等。

修缮日趋科学合理

随着科学技术的发展,世人对乐山大佛的保护和修缮日益科学合理,也更加规范。

通过相关记载可以看出,民国时期的最后一次修缮是乐山大佛维修史上第一次使用了水泥“波特兰”。

1988年—1991年期间,当地启动了《治理乐山大佛的前期研究》专项课题,包括6个子课题:《乐山大佛的摄影测绘和测试格网标定》《乐山大佛的历史沿革与修缮史略》《乐山大佛的现状及地质研究》《乐山大佛的现状与原状的弹性波—声波探测》《用电阻率法、核物探法探查乐山大佛现状的研究报告》《修补乐山大佛法人传统资料与替代材料的试验研究》。这应该是截至当时对乐山大佛最为全面的调查研究,为此后的修缮提供了有力指导。

今年4月完成的修缮启用了大量高科技手段,例如:采用无人机航测、三维激光扫描等手段,对乐山大佛及胸腹部开裂区域进行测绘;采用地质调查手段,对乐山大佛赋存岩体进行精细化勘察等。其中不乏许多首次采用的技术,例如:首次在石窟寺病害勘测中采用光纤监测系统;首次在石窟寺病害勘测中采用荧光碳点示踪法对岩体内部渗水来源及路径进行检测等。

文物保护任重道远

乐山大佛开凿于唐开元元年(公元713年),完工于唐贞元十九年(公元803年),距今已1216年。因常年暴露在自然环境下,乐山大佛在历史上有证可查的本体保护次数已达12次。而在未来,对这座千年大佛的保护仍旧任重道远。

去年10月8日,乐山大佛胸腹部开裂残损区域抢救性保护前期研究及勘测工作正式启动。今年4月26日,在历时整整200天的修缮工程后,乐山大佛正式“出关”。

乐山市委、市政府和四川省文物局对乐山大佛的保护高度重视。此次修缮期间,相关部门多次到勘测工作现场调研和指导,乐山大佛景区管委会成立了专门的项目领导小组,修缮方案经过了多次专家评议、严格审查,且均报请国家文物局和四川省文物局批准,完全合法合规。

近年来,乐山大佛景区管委会围绕大佛保护,还编制了《乐山大佛世界遗产地管理规划》,建立了乐山大佛世界遗产监测预警系统;完成了景区麻浩河环境治理工程。同时成立了乐山大佛保护专家组,聘请了国内石窟寺保护著名专家,多次探讨乐山大佛病害及防治的技术手段。

乐山大佛景区管委会相关负责人表示,遗产保护工作具有长期性、复杂性、艰巨性。下一步,景区管委会将按照《乐山大佛保护规划》,进一步加强乐山大佛石窟研究院建设,不断引进人才,强化保护队伍建设;不断加大保护经费投入,保障乐山大佛保护所需;持续加强与国内外科研机构合作,共同开展乐山大佛保护性研究。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com