论语之为人处世(实事求是第一人)

第三篇第9章

子曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。”

夏礼:夏朝之礼制。

杞:即杞国,夏朝灭亡后,商朝国君为了安置夏王室成员,为他们在杞地建立杞国(今河南杞县一带)。

杞国是个小国,所以常受强邻压迫,被迫屡次迁徙,从现在的杞县搬到现在山东的新泰市(属泰安市),后来又搬到昌乐县(属潍坊市),最后搬迁至安丘县(属潍坊市)一带。

杞国于战国初年亡于楚国。国祚延绵一千多年。《史记》虽有“陈杞世家”,但对杞国的描述仅有270多个字,而且还特别强调:“杞小微,其事不足述。”

杞国虽小,但毕竟是夏王室之后,存有夏礼,所以作为“礼学大师”的孔子为考察夏礼而特地到访过杞国。

《列子-天瑞》中所说的“杞人忧天”的寓言故事就发生在杞国。

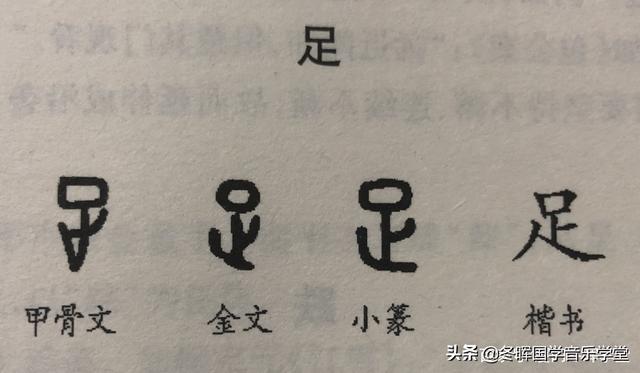

足:象形字,原来是人体下肢的总称,后来特指“脚”,如“画蛇添足”,进而延伸为器物的脚,如“三足鼎立”。

“足”假借为充实,完备、足够。如:“足以”,“充足”。后又由完备充足延伸为值得。如陶渊明的《桃花源记》:“不足为外人道也”。

“足”还有富裕的意思,如“富足”。重庆的大足县(由武则天赐名),其足就是富裕的意思。

征:有目标的远行。会意兼形声字。甲骨文从彳(chi)从正。会向某地出发之意,“正”兼表声。

“征”的原义为有目标的远行,如李白《送友人》:“此地一为别,孤蓬万里征”。行军作战需要长途跋涉,所以延伸为征讨,征伐。如:“东征西讨”。

“征”也用作“徴”的简化字,有征召之意,如《后汉书-张衡传》:“征拜郎中”。也引申为求取,索取,如“征稿”,“征税”。

“征”还有“证据”的意思,如《左传》:“君子之言,信而有征”,“征信”一词即源于此。

“征”还引申为迹象,征兆。如“征候”,“特征”等。

殷礼:商朝之礼制,商朝国都有几次搬迁,最后定在殷地(今河南安阳市境内),所以商也叫殷商,也叫“殷”。

宋:即宋国(前1114年—前286年),建于西周早期的一个诸侯国,国都在商丘。国君为子姓宋氏。

周公辅佐成王平定“三监之乱”后,处死了武庚,遵循“兴灭继绝”的传统,封商纣王的兄长微子启于商朝旧都商丘,建立宋国,并封为公爵,特准许其用天子礼乐奉商朝宗祀,与周为客。他们朝见周天子不用臣礼,用宾礼。

宋国地位特殊,被周天子尊为“三恪”之一,“三恪”就是三个前朝王室子孙们所建立的国家,另外两个分别是陈国(舜之后),杞国(夏之后)。

宋国晚期国力强盛,据《史记》记载:公元前318年,宋国“东伐齐,取五城。南败楚,拓地三百余里,西败魏,取二城,灭滕(今山东滕州市)。”可见其国力之强,被后人称为“五千乘之劲宋”。

宋襄公被称为“春秋五霸”之一。和吴国一样,如此强大的国家却是最早被灭的诸侯国之一。

公元前317年,宋国国君自称为王,公元前286年,齐国发兵灭宋。宋立国761年,共26世,32君。

文献:文,典籍也。献,贤也,特指多闻而熟悉掌故的人。文献即有历史意义或研究价值的载体,包括图书,贤者等。史上首次出现“文献”一词即于此处。

全文理解为:

孔子说:“夏代的礼仪制度,我能说上几句,但它的后代杞国不足以作证明;殷代的礼仪制度,我也能说上几句,但它的后代宋国不足以作证明。这是杞、宋两国的历史资料和知礼人才不足的缘故。如果有足够的历史资料和懂礼的人才,我就可以验证这两代的礼了。”

这一章讲的是孔子对“礼”的发展史的研究。孔子曾说:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”。意思就是周礼是在夏礼和殷礼的基础上发展起来的,非常丰富完美。

孔子虽然熟知各朝的礼法,但由于不能通过杞、宋两国现存的典籍以及贤人验证,便对古礼秉持保留的态度,不敢妄言。

孔子的这种治学态度,也为后世之人树立了实事求是的典范。这提醒我们,无论做什么都有根有据,尤其是做学问。

当今社会,有些人为了利益,不管是非曲直,仅凭非常有限的资料,就开始大言不惭,胡编乱造,见风就是雨的现象比比皆是。跟孔子的治学态度比起来,显得实在是太浅薄了。

比如,韩国的郑在书教授声称《山海经》中的炎帝、蚩尤等人物都是来源于“东夷”,而中国古代的东夷系是包括韩国人的。

他还称在高句丽的许多古墓中都有壁画,壁画上画着黄帝和炎帝等古老的中国神话,所以郑在书就肯定地认为这些神话故事是源于韩国,炎帝和蚩尤是韩国人。

另外,由于商纣王的叔叔箕子漂洋过海到朝鲜,建立了“箕子朝鲜”,所以箕子被奉为朝鲜先祖,而孔子也是商代贵族后裔,所以,郑在书认定孔子也是韩国人。这样的结论,实在可笑至极!

实事求是的刘德

“实事求是”的意思指从实际情况出发,不夸大,不贬低,正确地对待和处理问题。

该词最早见于班固的《汉书·河间献王传》中对刘德的评价:“修学好古,实事求是。”所以刘德成为中国历史上“实事求是”第一人。

刘德(前171年-前129年),京兆长安(今陕西西安)人。西汉宗室成员、大臣、藏书家,汉景帝刘启第二子,废太子刘荣同母弟(母为栗姬),汉武帝刘彻(母为王美人)之兄。

刘德于公元前155年以皇子的身份受封为河间(今河北沧州河间市一带)王。刘德非常喜好儒学,衣着服饰,言行举止都仿效儒生,山东的众儒生多依附于他。

当时儒学还未成为正统。经过秦末的战争,秦始皇的“焚书坑儒”,典籍留存很少,读书人也是凤毛麟角,想恢复儒学谈何容易?这时,河间王刘德应时而起,“于灰尽之余纂亡散篇卷,仅而复存”。

刘德为王26载,始终没有卷入诸王争权的政治漩涡,而将其毕生精力投入到了对中国文化古籍的收集与整理之中。

为了收集书籍,刘德的足迹遍布洛阳、山东、河北等地。他不畏劳苦,身体力行,凡闻民间有善书者,就亲自前去以重金购之,并命人重抄一份留给百姓;对不愿出让的,他就好言求之,从不采取强制手段。

这对当时的绝大多数统治者来说,是难以做到的,因此刘德贤名远扬,众多知识分子都不远千里,携先祖旧书,送给刘德。

对这些人,刘德均给予重用和奖金。其所得之书有《诗》、《左传》、《周官》、《礼记》等,多达几十种。

刘德还亲自参与了古籍的整理工作,他以名儒毛苌(毛亨之侄,毛遂后人,湖南韶山毛氏先祖,《诗》的传人,今河北邯郸市鸡泽县人)、贯长卿(毛苌弟子,毛诗学派代表人物之一,今河北河间市人)为博士,王定为史丞,又广招天下著名学士,对所得之书进行实事求是地研究、整理。

刘德整理古籍的态度极为严谨,对残缺不全、字异文非和不同版本的古籍,必组织群儒进行研讨辨析、勘误订正、精心校理后,才整理成册。

经过艰苦的校勘工作,刘德整理出大批的正本古籍,对于当时书典十分匮乏的汉朝来说,真是雪中送炭。

史载刘德多次车载《诗》、《书》等古籍应诏入朝,汉武帝刘彻看到刘德带来这么多书,十分高兴,每次都要举行隆重的接书仪式。

尽管刘德一心扑在古籍整理上,后来还是因为遭汉武帝的猜疑而忧悒成疾,于公元前129年逝于封国,年仅58岁。

由于其对文献资料的突出贡献,刘德死后谥号为“献”,史称“河间献王”,刘德的作为受到知识分子的狂热追捧,班固在《汉书》中专门为之立传,其传首就评价刘德治学“实事求是”。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com