太极拳的魅力所在(太极拳在香港的普及和发展)

吴式进香港

第三十二回

香港的吴式太极拳传承始自吴鉴泉。

1937年中日战争爆发,吴鉴泉偕子吴公仪离开上海,来到了当时比较安全的香港,在香港轩尼诗道创建香港鉴泉太极拳社。

杨华彪,生于1904年,逝于 2005年,广东人,在香港大学毕业后,决定定居香港,开始做进口生意。杨华彪很小就显示出对武术的兴趣和天分,20岁时,已经精通十种不同的外家武功,在武术界颇有名气。香港的南华体育会武术部由杨华彪负责,当时他正在组织一个武术表演会。知吴鉴泉到来,特邀吴鉴泉参加表演会,吴鉴泉欣然前往。两人很快发现彼此意气相投,在切磋武术过程中,杨华彪发现自己的武术根本比不上吴鉴泉。遂放弃了他原先所学习的武术,转而拜吴鉴泉为师,重新由最基础的学起。对于杨华彪来说,要忘记已经几十年根深蒂固的外功而去学习非常不同的内功是很困难的,他花了整整四年时间专心致志地跟吴鉴泉学习,直到1941年吴鉴泉离港回上海为止。有一段时间,吴鉴泉住在杨华彪的居所里日夜传授武术给他。吴鉴泉也在南华会及精武会教授太极拳,奠定了吴式太极拳的天下。吴鉴泉当时主要拜门弟子有郑荣光、廖少彭、唐希敏、邓幼亭等。

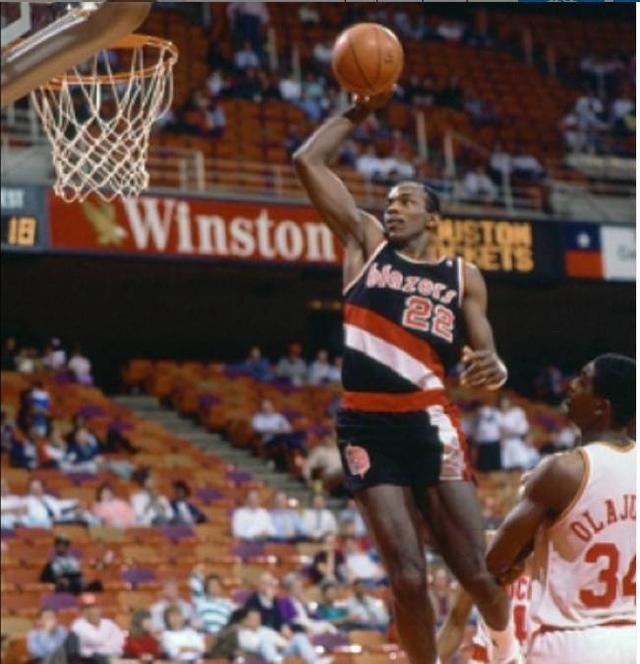

吴公仪拳照

杨华彪一心要发扬师傅吴鉴泉的拳法,他把现代思想和传统教学融为一体,让学生更加容易理解和学习,强调必须严谨地训练太极拳套路,以建立巩固的基础。他在香港每天都教太极拳。甚至在到美国纽约州诺撤斯特市探望女儿杨心仪期间,也传授太极拳。2005年 4 月18 日,杨华彪在美国纽约州诺撤斯特市逝世,享年101 岁。

吴鉴泉在粤教军队,因人多不齐,便以口令指导,逐渐形成了吴式太极方拳,慢架贯串拳成了吴式太极拳。

吴鉴泉长子吴公仪,名润泽,字子镇,生于1898年,逝于 1985年。1919年,20岁的吴公仪已出任山东省长屈映光的“武术总教练”,1924年任职于张宗昌阵营的“搏击队总教官”,其后也在全国知名的上海精武体育会任教习,亦曾受黄埔军校校长蒋中正聘请,出任军校学生部及高级班太极拳教官。

1942年吴鉴泉逝世,1943年香港沦陷。吴公仪遂回国担任上海鉴泉太极拳社社长,1948年战后回港,于湾仔骆克道387号复建香港鉴泉太极拳社。吴公仪曾在电视上连续播放教授太极拳的教学片,吴公仪作讲解,锺岳平示范,使吴式太极拳更广为流传。吴公仪曾得到杨少侯的指导,发展成小架贯串拳及关节拳。

吴公藻编著——《吴式太极拳》

吴鉴泉次子吴公藻,生于1901年,逝于 1985年,著作甚丰,1929年任教于上海精武体育会,1937年来港与兄吴公仪建立拳社,1943年回国。1980年,78岁的吴公藻来到香港,订正出版金书《吴式太极拳》,附杨班侯传《太极法说》拳书手抄本,极为珍贵。

吴公仪之子、吴公藻之子、吴大揆之子女,以及钟岳平、蔡乃标、萧维隆、冯天锡、黄汉荣、陈昌立、龚夏辉等均在香港传授吴式太极拳。

1954 年,53岁的吴公仪与 33岁的白鹤派陈克夫于澳门新花园比武,轰动武林。当时杨式太极拳名家董英杰与鹰爪刘法孟也做了对打义演,赛后掀起了学习太极拳的风潮。

吴鉴泉弟子郑荣光在南华会及馆内传授吴式太极拳,从学者有其子郑沛淇、郑淇胜及吴惠农、欧阳浩民、郑天熊、冼孟豪、罗振奇、胡胜、廖镜枝、廖广森、张耀强、叶伟基等。

郑荣光弟子吴惠农在香港深水埗大埔道教授鹰爪及吴式太极拳,欧阳浩民移美后兼教瑜伽。

郑荣光弟子郑天熊,名雅文,生于1930年,逝于2005年,广东省中山县三乡镇人,自幼随父习洪拳。

20 世纪 40年代从其叔父郑荣光处学习吴式太极拳,后从河南省智孟居士齐敏轩学习太极内功及散手。

郑天熊于 1950年创办郑天熊太极学院,以太极内功及散手善战著名,时人称为“实用太极”。1957年台湾举办台港澳国术比赛,郑天熊赴赛,击败台湾重量级冠军形意余文通,一举成名。1969年始不断训练弟子出赛香港、台湾及东南亚各地举办的东南亚擂台赛,夺得20 次冠军纪录。1972年创香港太极学会,致力研究及发展健身太极武术,1975年与香港教育司署康乐体育事务部合作,培训师资担任由市政总署及区域市政总署主办全港各区健身太极班导师。1979年创办香港太极总会,中外门徒众多。郑天熊拳术因专注实用,以阴阳24 段太极内功及肚腩功著名, 发展成一体系,称为“郑家吴式太极拳”。20世纪 90 年代,郑天熊退隐归乡,自建太极山庄。2005年 5 月7 日在中山辞世,享年 75岁。

冼孟豪是第一个探访陈家沟及赵堡镇的香港人。冼孟豪是吴式太极拳第四代传人,师从郑荣光,并于 1984 年邀请马岳梁来香港传授吴式太极拳。

马岳梁 马岳梁编著——《吴鉴泉氏的太极拳》

马岳梁,字嵩岫,生于1901年,逝于 1998年,满族人,马佳氏族,因满族是一代一姓,其父辈姓惠,有兄弟11人,其父排行11,曾在浙江大学任国文讲师,并创汉字拼音法。20世纪 30年代的著名微生物学家。后5岁入私塾读书,15岁家道中落,中学毕业即辍学。1919年在北京协和医院当杂务员。1932年至1942年先后在上海产妇医院、中德医院、上海协和医院等单位兼任检验科主任。马岳梁少年时,酷爱武术,学习余暇即弄枪耍棒,先后跟名师苦练过三皇炮捶、通背拳、少林拳及摔跤等。少年气盛,十几岁时经常与人较量交手。1921年,20岁的马岳梁遇到吴鉴泉,因马、吴两家同是满族,又是世交,于是主动提出向他学习,实为较手试艺。当马岳梁一搭手,自己就莫名其妙地跌扑在地几次以后,才心悦诚服地正式拜在吴鉴泉门下,弃前所学,开始学习吴式太极拳。在吴鉴泉精心指导下,勤学苦练,悉心钻研,马岳梁逐步掌握了吴式拳术的精华。1930年经师兄金寿峰作媒,马岳梁与吴鉴泉长女吴英华结婚。自1930年到 1942年,吴英华、马岳梁一直与吴鉴泉同住一处。十多年中,多蒙吴鉴泉之秘授,尽得太极微旨,太极拳功夫已臻至境。著有《吴鉴泉太极拳》《吴式太极拳推手》,并与吴英华合著《吴式精简太极拳》《吴式太极拳详解》等书,这些书已译成英文版、法文版,在海外发行。

太极遍香港

第三十三回

陈式太极拳在香港发展较迟。

最初有京都吴世英在九龙平安大厦教授杨式太极拳、陈式太极内功拳、太极红拳、张兆东形意拳及八卦掌、龙门气功。沈家桢的弟子杨景萱,陈照奎弟子吴祟奇教于中环遮打花园。陈正中执教于九龙信号山,苏经礼、吴汝华执教于体育中心,有学生万文德、李雅芳等。

吴崇奇,1949年出生于广东汕头。吴崇奇幼年于汕头随父习南拳,20世纪 60年代始习杨式太极拳。在到上海出差时经亲戚介绍,学拳于顾留馨,顾留馨又介绍吴崇奇到北京学拳于温县陈家沟的陈照奎,后回故里。1981年陈照奎病逝,吴崇奇移居香港,在中环遮打花园及太古城等地以教授陈式太极拳为业,传人甚众。

陈正中,1940年生,25岁时在无锡致柔拳社随宁大椿学习杨式太极拳,宁大椿1934 年在上海从王芗斋学习形意拳,后在致柔拳社向杨澄甫、田兆麟、陈微明学习的太极拳。1973年,陈正中赴北京随陈照奎学习陈式太极拳一路及推手。1981年移居香港,教拳于天台及九龙信号山。

其他太极拳流派在香港也有流传。

1988年,孙剑云应邀来香港传授孙式太极拳,谭丰雅得遇孙剑云学习,从而传授孙式太极拳。其后上海马岳梁门人李立群也来香港传授吴式太极拳、快拳及器械。1994年香港武术联会邀请了诸多太极拳名家来香港,使香港人更清楚各流派太极拳的独特之处。

纪昌秀、宋蕴华传播和式太极拳。和式太极拳是由纪昌秀师傅传来香港。纪昌秀于1966年于西安随郭兴良习技,再习于赵堡郑悟清(1895 ~1984)。1982年来港在九龙公园开始教授和式太极拳,其子女张万强、张万珠均为香港武术冠军,兼教授武术套路。1989年成立国际和式太极拳总会。

温县赵堡镇郑悟清弟子宋蕴华于1994年来香港传授和式太极拳。宋蕴华,山东潍坊人,其擒拿分筋错骨深悟其中三昧。着有《赵堡太极拳图谱》,在1997年出版太极拳的辉煌《宋蕴华搏击大全》录像带,创立了“太极易拳道”。后成立香港赵堡太极拳总会,2006年 2月 9日在西安辞世。弟子关荣光任会长,于九龙公园及佐敦广传。之后赵增福、王海洲、刘瑞、王长安等均到香港传授过和式太极拳。

傅式太极拳源自傅振嵩。傅振嵩传下之傅式太极拳,及傅永辉传下之孙式太极拳,在港传授亦多。傅式太极拳分初级、中级、高级三套,伸展和低架难度一套比一套高。尚有太极闪电掌、两仪拳等,在精武会及私人均有传授。

顾汝章 耿德海

顾式太极拳源自顾汝章。顾汝章(1894~ 1952年),江苏省阜宁县人,父亲顾利之为潭腿门巨子,精技击并擅用暗器,清末设镖局于镇江,为商旅保安。顾汝章聪颖而嗜武,幼承庭训,8岁起从山东武士严蕴齐学艺习技达11年之久,严蕴齐是清末民士,精通少林武艺,尤其擅长枪术,武林有“严大枪”之称。他恒毅刻苦,精通十八般武器及对拆技击,连气功(小金钟 )、铁砂掌等技奥秘也悉受真传,青年时代即以少林武术显名于苏、湘、浙、鄂等省。顾汝章尤技不自满,先后从学于李景林、于振声、孙禄堂等武术名家。在1924 年南京中央国术馆举办的全国国术比赛中,夺得最优奖。

1925-1926 年间,顾汝章任粤省财政厅长严炽之护院职;1927年中央国术馆成立,顾汝章任一等教官兼科长;1928年秋,应中央所举办之全国国术第一次考试,顾汝章名列最优等十三名之一;20世纪 20年代末期,顾汝章与万籁声、万籁鸣、李先五、傅振嵩等著名的北派拳师联袂南下广东,这即是武林掌故所说的“五虎下江南”;1928年,李济深创办两广国术馆,万籁声为馆长,聘顾汝章为两广国术馆教师。1929年,顾汝章于广州文德路何家试馆内创办广州国术社,自任社长。

顾式太极拳融合北少林手型步法,为一特色。由顾汝章弟子龙子祥传至香港,其子龙启明于黄大仙小区开始教授,从而成香港主流太极拳流派之一,起初本名孙式太极拳,后定名顾式太极拳。

耿式太极拳源自耿德海。耿德海( ?~1970年),一代武术宗师,创立大圣劈挂门。大圣劈挂起源于民初内战期间,陕西拳师寇四( 猴拳始创人 )因打伤军阀爪牙而被追捕,幸得耿德海之父耿荣贵相救,但仍难逃囚牢厄运,在长达8年服刑期间,寇四除整理本身的拳术外,注意到狱外常有猴子联群出没,嬉戏打斗,寇四受猴子机灵轻巧的动作感悟,加以模仿,后终于创出现今名震中外的“五路猴拳”。8年牢狱之灾后,寇四不忘耿家之恩,见耿德海长大成人,便收之为徒,传授猴拳绝学,同时也成就了耿德海创立大圣劈挂门拳术。耿德海先在东北军队里任国术教练教猴拳,后到冯玉祥部队当教官。耿德海在南京向一位刑氏太祖门人学太祖门功夫,兼学八卦、太极、形意三派拳法,又拜自然门的杜心五为师学习自然门武技。

1930 年,香港精武会聘请耿德海到香港负责北派拳法教学。后耿德海在香港石板街成立民众国术社,发扬大圣劈挂门的拳技。耿德海在香港教拳40 年,除传授家学大圣劈挂拳外,也传授一套杨式老架太极拳,其动作敏捷,节奏明快,称名耿式太极拳。

李式精简太极拳源自李英昂。李英昂(1930 ~ 1988 年),习形意拳及太极拳于梁子鹏,习武当剑及太极拳于郭岐凤,后自己创编李式精简太极拳,出版《精简太极拳》《太极十三枪谱注》。

梁子鹏

梁子鹏(1900~ 1974年),内家拳宗师,意拳南传香港第一人。梁子鹏是专业武师,于武学有相当高深的造诣,尤精于内家拳法。他不仅精通太极拳与形意拳,还跟随另一位宗师陈子正学过鹰爪拳,并研习过六合八法拳。1949年梁子鹏从上海来到香港,见大部分打太极拳的人软绵绵没有间架,遂给他们更正,一时学者增多。当时,李小龙出于在街头打斗的需要,曾想放弃对慢功夫太极拳的修炼,遭到了李海泉的反对。李海泉知道李小龙性子刚烈,希望通过练习太极拳,能够对他有一定程度的克制,便将李小龙交给了自己的太极拳老师梁子鹏。梁子鹏用深厚的武学修炼基础与拳理深深打动了李小龙,并由此证明太极拳等内家功夫的真正技击含义,教授李小龙修身、养性、健身。梁子鹏将意拳的二争力、空气阻力、蹲腰拖腰及站桩的梁氏三宝溶入太极拳理,使人折服,由是追随者众。传人有李润、孙秩、刘堆、邓香海、李英昂、陈乙燊、魏华等。

王壮弘

水性太极拳源自王壮弘。王壮弘(1931 ~ 2009 年),原籍浙江慈溪,出生于上海。是我国近现代著名文物专家、权威版本目录学家、金石碑帖学家、书画家、书画鉴定家、一代武术宗师。精于碑帖的考证鉴别,擅长书法。曾在上海书画出版社长期从事编辑和碑帖书画的鉴别、征集工作。自幼习武,曾随王壮飞习宫式八卦掌,后师从于杨澄甫入室弟子褚桂亭习杨式太极拳。先赴新加坡教拳,到香港后精研王宗岳《太极拳论》及相关拳谱多年,渐以佛理入拳理,创王式太极拳,后更名“水性太极拳”,弟子遍及海内外。

郑子太极拳源自郑曼青。徐忆中,别号东海居士,1922年出生于浙江省杭州市萧山河上。1947年到台湾基隆港务局工作,曾在传媒界工作20年。1949年,年仅 24岁的徐忆中在台北“时中太极拳社”学习,拜入郑子太极拳创始人、“五绝老人”郑曼青门下。1975年,郑曼青去世时留下遗训“善于人同,达兼天下”,要求众弟子将太极拳发扬光大。徐忆中1978年任“时中太极拳社”社长至今。1989年邀请杨振国等名家组团访台,与大陆拳界名流多有深交。曾在香港维多利亚公园传授郑子太极拳。徐忆中研练太极拳60 余年,按照郑曼青遗命,与同门师兄弟30余年来从不厌倦,一直致力于郑子太极拳的推广,并以太极拳为载体推动海峡两岸文化交流。随着海峡两岸交流日益频繁,徐忆中也一直以推动两岸文化交流为己任。不仅担任了南开大学太极拳研究中心教授、台北市萧山同乡会荣誉会长、杭州市乡亲联谊会副会长以及其他浙籍同乡会顾问等职,而且每年都会到各地大学讲课,积极推动两岸文化方面的交流。

今日之香港

第三十四回

当代香港太极拳的发展与推广:

香港气功太极社自2000年创立,林文辉会长带领,曾先后组织会员参加海南岛三亚市举办的“首届世界太极拳健康会”、珠海的“中国珠海国际太极拳交流大会”、“中国焦作第二届世界太极拳年会”等比赛获得诸多奖项。每年一度的盛事“传统武术群英会”,多年来亦邀请多位大师如王西安、陈正雷、周盟渊、王战军、王战海、王海军、蔡长庆、张修林、陈瑜、傅清泉、陈炳添、赵增福、刘绥滨、锺振山、赵宏伟、释行者、释延康等来港参与汇演。

香港的太极拳真正得到全面普及发展,实有赖康体处的推行。在当时传统的教法下,以秘传及昂贵的收费,使有机会学习者甚少。1975年以太极学会名义与康体处合作,开设清晨太极班,收费低廉,年龄不限;还开始太极师资班,供应市场大量需求,使太极拳学习者大量激增。

太极总会既获授权发牌,须增其他派别,乃由崔南山教杨式太极拳,郑天熊教吴式太极拳,王栋材教陈式太极拳,龙启明教孙式太极拳,姚光教杨式太极拳。

香港康乐及文化事务处规定,属下场地任教太极拳者,须持有下列任何一种证书,才可教拳,称为“太极家式资历”,而认可太极教练证书签发机构,只有四家:香港太极学会(香港太极总会),香港中国国术龙狮总会,北少林门龙子祥国术总会、北少林门顾汝章纪念总会。直至1996年,因康文处以新任的导师质素下降,每期毕业的导师过多为由,停止再签发教练证。

20世纪80年代,香港中国国术总会开办了太极拳师训班,由名宿聂智飞、胡云绰、龚夏辉、龙启明、邓志刚、谭丰雅、萧剑刚、方伯诚、陈霭玲、聂少峰、廖广森、沈润为导师;1991年 6月 8日,香港太极总会在湾仔修顿球场举办了国际推手大赛;1992年 8月,香港中国国术总会邀请了广州的薛安日来香港,主持太极拳裁判班,教授二十四式简化太极拳及推手简化太极剑套路。其后文智勇及罗苏女在屯门开始教授四维太极拳剑扇;1994年 8月,武联邀请门惠丰由北京来香港教授太极拳推手套路;1994年12月,武联再邀请冯志强由北京来香港教授陈式混元太极拳二十四式、二路及推手;1994年起香港中国国术总会举办屇内家拳套路比赛;1997年 12月 13日,香港教育署课程发展处拟推行太极拳入学校,举办了一次“太极拳导师交流会”,邀请了王志远、周锡辉、陈昌立、曹树伟、黄志德、蔡香生担任大会顾问;2001年 12月,香港举办“太极大汇演”,邀请了太极拳六大流派到香港表演,有杨振铎、马海龙、陈正雷、孙永田、吴文翰、王海洲;2004年香港杨式太极拳总会举办了“传统杨式太极拳国际邀请赛”,邀请中国大陆及台湾地区的杨式太极拳传人到香港参赛和表演;2008年开始香港武术联会每年举办全港各种太极赛事;2009年香港杨式太极拳总会举办了“2009传统杨式太极拳国际邀请赛”。

未完待续……

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com