明清时期河南农田灌溉(秦汉时期淮阳地区的农业)

秦汉时期,秦、汉中央政府对农业生产均极为重视,都制订了鼓励发展农业生产的政策。淮阳地区除了秦汉之际的鏖兵以及西汉景帝时的七国之乱受到一定影响外,长期处于安定的社会环境中,农业经济有了较大发展。秦代淮阳地区的经济状况少有记载,但秦王朝暴虐苛政和频繁战争,人民的生产生活会受到很大影响,其经济发展必然遭到严重破坏。汉初,统治阶级实行与民休息政策,提倡黄老思想,给百姓提供了安居乐业的社会环境。

西汉时,地处黄淮平原的郡国淮阳的农业有了突破性发展。其根本原因在于:一是生产力的发展:二是经济政策的变化:三是水利的兴建。战国中期开始,铁制工具广泛使用于农业生产。铁农具有犁铧、鑺、铲、锸、镰多种,基本适应农业生产的需要。到了西汉,铁制农具更为普及。《盐铁论•水旱》云:“农,天下之大业也。铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。”西汉元始二年(2年),全国人口密度,除了长安附近三辅地区外,以黄淮平原最为密集。可见,到了西汉末年黄淮平原已得到全面发展,成为全国最大的农业区之一。据《汉书•地理志》载,淮阳国九个县,共有“户十三万五千五百四十四,口九十八万一千四百二十三”。淮阳国属县和户籍在当时的20个诸侯王国中居第一位,其经济地位在汉王朝具有十分重要的地位。

东汉车骑出行画像砖

高10.8厘米,长18.4厘米,宽6.2厘米。体呈长方形,陶质灰色。一端为力士蹲像,画像为对称两面,分上下两层。前部为一车一骑二人驾驶,后部一人骑马而行。上下层之间由两道凹平行线条纹隔开。原商水县文物管理所旧藏,现藏周口市博物馆。

西汉时期,为消弭黄淮平原一些容易泛滥的河道水患,对战国以来的旧河道进行了疏浚。据《汉书•沟洫志》载,贾让说:“盖堤防之作,近起战国,壅防百川,各以自利。”“九州涤源,九泽既陂”。通过对战国以来黄淮平原水患的治理,水患得以消弭,为大力发展农耕业创造了条件。

汉武帝时,“同事者争言水利”。据民国二十二年(1933年)《淮阳县志》记载:“汉武帝元光五年(前130年),河溢。命主爵都尉汲黯、大司农郑当时治之,疏陈北水道,修陂塘以溉田。”

司马迁说:“自淮北沛、陈、汝南、南郡,此西楚也。”西楚大致相当于今豫西山前洪积倾斜平原、淮北冲积平原和大别山麓洪积波状平原区,西汉时为主要粮食产地,畜牧业已退居末位。《盐铁论•未通》云:“内郡人众,水泉荐草,不能相赡,地势温湿,不宜牛马。”这里生产的粮食对秦汉统一政权具有十分重要的意义。洛阳居“齐秦楚赵之中”,“转谷以百数,贾郡国,无所不至”。其粮食主要来自东部平原。汉武帝时伐匈奴、筑边塞,岁漕山东粮食600万石。到了西汉中期,黄淮平原已是全国最大的粮食生产基地。

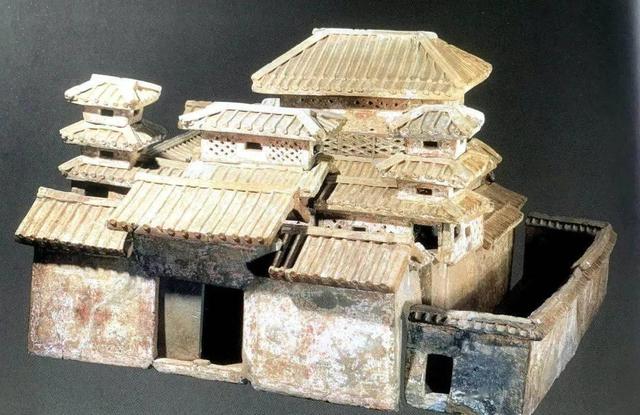

西汉三进陶院落

1981年11月淮阳于庄汉墓出土。该三进陶院落既有庭院高楼,又有水沟农田,并且还绘以着色壁画,是河南出土的西汉前期形制最大、内容最丰富的建筑模型。整组模型结构严連,形象逼真,是当时地主庄园经济的真实写照。现藏河南博物院。

汉武帝以后,黄河决溢频仍,洪水常泛滥于兖、豫二州,农业数年不登,谷价腾踊,人或相食,灾民流徙。汉昭帝时,河患稍息,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。宣帝时,岁漕关东谷400万斛以给京师。可见黄淮海平原的农业已有恢复。但到了元帝以后,成、哀间灾情加剧,特别是王莽始建国三年(11年)黄河决而不塞,兖、豫二州之民遭受了70年的灾难,农业生产遭受严重破坏。

东汉初年,黄淮平原不论是自然环境还是人文环境,都处于极其混乱状态。王莽以来河失故道,泛滥于兖、豫之地数十年。战争使人民流徙、死亡 ,地方豪强又乘乱打家劫舍,杀害长吏。社会的不安宁,使农业生产难以恢复。刘秀即位后,采取了一系列对付豪强的政治手段,使社会渐趋安定。明帝永平十二年(69年),王景主持堵塞了决溢69年的黄河,开辟了一条新的河道,河济之间、兖豫平原“渐就壤坟”(《后汉书•明帝纪》)。于是政府招抚流民,开垦荒地,经营水利,农业生产得到较快的恢复和发展。

新莽货泉铜范

1978年商水大武乡出土。

东汉时期,黄淮平原经济得到进一步发展的一个重要因素,就是大规俟地兴修水利和推广水稻种植。建武中,汝南太守邓晨兴修鸿郤陂,灌溉周围水田数千顷,“汝土以殷,鱼稻之饶,流衍它郡”(《后汉书•邓晨传》)。东汉黄淮平原的农田水利,多以发展水稻种植为目的,反映黄淮平原水资源丰富和劳动力充足。章帝元和年间,黄淮平原“肥田尚多,未有垦辟,其悉以赋贫民,给与粮种,务尽地力,勿令游手”(《后汉书•章帝纪》)。不久整个黄淮平原的农业发展水平已超过了西汉时期。王符《潜夫论•实边》载:“中州内郡……田亩一金。”东汉末年,黄巾起义,军阀混战,袁绍、曹操、吕布争战于今河南地区,其破坏性之大可想而知。一旦战争平息,招徕流亡,农民重新回到土地上来,农业生产很快恢复。

西汉时期,地主庄园经济较为发达。庄园主不仅拥有大量的土地和牛、羊等生产资料,还组建自己的封建武装——部曲、家丁,修建起防御工事——坞壁。1981年11月,淮阳于庄汉墓出土的西汉三进陶院落,不仅建筑构复杂,错落有致,代表了当时高超的建筑艺术成就,从一个侧面反映了当时的经济发展水平,而且也是汉代地主庄园井灌系统的真实写照。现藏河南博物院。

东汉五铢铜钱范(扶沟出土)

东汉建安元年(196年),武平侯曹操食邑武平(治所今鹿邑邱集乡武千城),曾率军在今鹿邑一带垦荒屯田。

《汉书•食货志》说:“种谷必杂五种,以备灾害。”唐颜师古注,五谷是黍、稷、麻、麦、豆。古代,大麻与菽均为主食。西汉《记胜之书》载:“种麻、预调和田,.....,浇不欲数。养麻如此,美田则亩五十石及百石,薄田尚三十石。”麻子即为食粮。河南平原比麻、豆更主要的粮食作物是麦、黍、稷。建武五年(29年),夏四月旱蝗,“五月丙子治,久旱伤麦,秋种未下”。安帝元初二年(115年)五月诏称,蝗灾已连续7年,“而州郡隐匿,裁言顷放”。这表明汉代包括今周口一带的河南地区广泛种植麦、粟,蝗旱灾重,地方官却隐匿灾情,虚报收成,大增民困。

东汉绿釉红陶猪圈

高22厘米,纵20厘米。泥质红陶。由厕所、猪圈两部分组成。厕所位于上部,呈阁楼状。下部左侧是一猪圈,内塑一头小猪,生动逼真;右侧为一登梯。器身施绿釉。现藏项城市博物。

传世至今的《管子》,成书时间复杂,学界大多认定其中《治国篇》撰成于汉,书中说:“常山之南,河、汝之间,早生而晚杀,五谷之所蕃熟也,四种而五获,中年亩二石,一夫为粟二百石。”它清楚地指出包括淮阳国在内的河南地区存在粮食作物的复种,四种五获促进了粮食产量增加。鹿邑县出土的一件东汉青瓷仓和项城市出土的一件东汉绿釉卧羊尊,就是粮食生产发达的反映。

汉代淮阳国栽种的经济作物有萩和漆树。《汉书•货殖传》记载:“淮北荥南河济之间千树萩,陈、夏千亩漆。”

东汉绿釉红陶卧羊尊

高23厘米、口径5.4厘米,纵36.6厘米,横15.8厘米。泥质红陶,体呈卧羊状,昂首平视、口徵张,角向后卷曲、顶有一小圆形口,小尾,四足作跪卧状,器身通体施绿釉。1984年项城市蛤蟆寨出土,现藏周口市博物馆。

两汉时期,家禽畜牧业已经较为发达,不少东汉墓葬出土有鸡、猪、狗、牛、羊等家禽家畜模型。东汉时期,人工养鱼已经出现。太康县老涡河工地的一座东汉墓出土一一件陶猪圈,显示当时人们利用猪的粪便用于养鱼,拉长了庭院经济的链条。

东汉末年,由于战乱频仍,灾荒不断,瘟疫肆虐,淮阳一带人口锐减社会经济遭受严重破坏。曹操在《蒿里行》中说:“白骨露于野,千里无鸡鸣。”这是对包括淮阳一带中原地区社会现实的真实写照。

东汉绿釉陶鸡

1978年太康出土。

此外,汉代淮阳郡人民为河西地区的开发作出了贡献。河西地区是月氏、乌孙、匈奴、西羌等游牧民族的活动区域,地广民稀,水草宜畜牧,因而畜牧业在相当长的时期内是这一地区主要的经济形式。汉武帝时期,政府开始重视对这一地区的开发,开发者除所谓“关东下贫”和“谪徙的内地罪人及其家属”之外,还有一个比较重要的组成部分政府迁移农业经济发达的关东各郡国如淮阳郡、汝南郡等地的“屯田卒”。甘肃居延汉简中的田卒名籍,记载了各田卒的郡、县、里、爵位、姓名、年龄等详细资料,如“田卒淮阳新平常昌里上造柳道年廿三(11.2)”、“田卒淮阳郡扶沟反里公士张误年廿七(514.31)”、“田卒淮阳郡长平□里公士□□年廿五(504.8)”等(谢桂华等:《居延汉简释文合校》,文物出版社,1987年)。可以看出,来自淮阳郡扶沟、长平、新平等地的“屯田卒”将先进的农业经济方式带到了河西地区。始元二年(前85年),淮阳国(今河南淮阳、太康、柘城、鹿邑、扶沟一带)派往居延的田卒一次就达1500人,年龄约20多岁。《汉书•宣帝纪》载,神爵元年(前61年)三月,“西羌反,发三辅、中都官徒弛刑,及应募佽飞射士、羽林孤儿,胡、越骑,三河、颍川、沛郡、淮阳、汝南材官,金城、陇西、天水、安定、北地、上都骑士、羌骑,诣金城。”这些人带去内地先进的生产技术与生产工具,促进了河西地区农业生产的发展。

居延汉简

前221年秦始皇统一中国后,采取了一系列加强中央集权的措施。在经济方面,统一货币、度量衡,又修建通往全国各地的道路,这些都有利于商业的发展。西汉时期,虽然实行重农抑商政策,但致富的途径是农不如工,工不如商。司马迁在《史记•货殖列传》中说:“天下熙熙,皆为利来;天下壤壤,皆为利往。”司马迁所处的时代,已经出现“连车骑,游诸侯,因通商贾之利,“贳贷行贾遍郡国”,“转毂以百数,贾郡国,无所不至”的状况。“是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通。”尽管汉代采取抑商政策,富商大贾们仍活跃在社会生活中。两汉时期,淮阳国交通便利,在中原属于商业发达地区。

秦代,全国使用圆形方孔半两铜钱,汉承秦制继续使用圆形方孔半两铜钱,仅重量有所不同。西汉元狩五年(前118年),废秦半两改为五铢钱。此后,五铢钱成为市面正式流通的货币。今周口地区考古发现了大量五铢钱,表明当时商业比较发达。扶沟县博物馆馆藏有五铢钱钱范。考古还表明,汉代还存在着私铸铜钱现象,特别是到了东汉晚期,钱币剪诞现象常见,反映了经济的衰落。

东汉绿釉红陶井

高22.5厘米,底径13厘米。泥质红陶。提梁式井架,架下一辘铲,圆形井口,细圆形井身,状若豆柄,马蹄形井座,平底。器身施绿釉,底无釉。1977年项城市秣陵镇汉墓出土,现藏周口市博物馆

汉景帝前元四年(前153年),“春正月,淮阳王宫正殿灾”(《汉书•景帝纪》)。这次火灾见于正史,可见当时火灾之重,经济损失之大。

秦代,周口地区使用秦制度量衡。秦代以后,计量单位、量值和名称屡有变动。秦制:度制(五度)1引等于10丈等于100尺等于1000寸等于1万分;量制(五量):1斛等于10斗等于100合等于2000仑;衡制(五衡):1石等于4钧,1钧等于30斤,1斤等于16两,1两等于24铢。秦制度、量、衡的量值:1尺等于23.2厘米,1升等于200毫升,1斤等于256克。

东汉“市平斗”铜量

1974年淮阳南关东汉墓出土,现藏淮阳县博物馆。

汉代,度量衡制度沿秦制。周口地区已普遍使用市平斗等计量器具。淮阳南关东汉墓出土一件“市平斗”铜量,现藏淮阳博物馆,对于研究汉代量制具有重要价值。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com