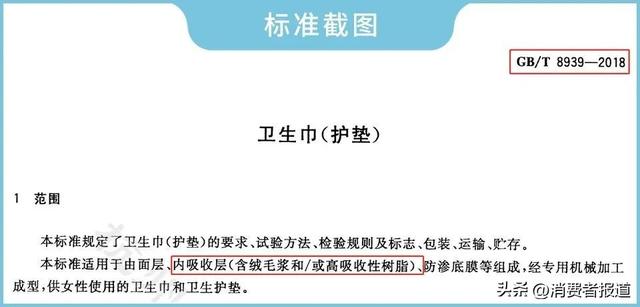

真实的印象派人物(印象派是和日本人学的)

19世纪后期的印象主义绘画充分借鉴了浮世绘的形式语言,表现出对美术体系独创性的追求,在光色处理、视觉建构和审美情趣等方面松动了传承性极强的西方艺术之链。印象主义从现实主义立场出发,将写实主义向自然主义转化,并走向象征主义,进而开启了通往现代艺术的道路。在这个过程中,迥异于欧洲传统艺术观念的浮世绘为印象派画家提供了将色彩、空间、造型诸因素抽象化和符号化的可资借鉴的途径,其独特的东方样式向欧洲艺术家启示了从观念到技法的解放。致力于在画面表现中打开新的出口的法国印象派画家们,显然在浮世绘风景画中看到了他们所需要的启示。1874年第一次印象派展之后,批评家卡斯特尼亚里就将印象派画家称为“绘画的日本人”。

印象派的拥护者丢勒在《印象派的画家们》一文中明确指出了日本美术的影响,特别强调了来自“日本的绘册子”中充满太阳光辉的“大胆的崭新色彩”的启示。1898年,印象派画家毕沙罗(1830—1903)观看了由塞穆尔·宾主办的“歌麿与广重展”之后,在给他的儿子吕西昂的信中写道:“这个展览无疑证明我们是正确的,也有着令人惊异的印象派风格的灰色的夕阳。”“日本的展览会令人感动。广重是伟大的印象主义者。我所描绘的雪与洪水的效果是令人满意的。日本的艺术家们给予我们确信自己视觉倾向的自信。”

马 奈

印象派画家的导师马奈的作品,无论绘画或版画,都有着明显的日本主义因子。众所周知,他作于1868年的《左拉肖像》与1877年的《娜娜》就将浮世绘和日本的屏风画作为背景,可以看到从琳派风格的花鸟屏风到浮世绘的相扑图和日本团扇,以及从《北斋漫画》中撷取来的形象。但是对于马奈来说,日本主义对他更具意义的是从日本美术的造型借鉴中发现“形”的重要性,从《奥林匹亚》开始出现的色彩平面化倾向,到《吹笛少年》发展到了顶点。

马奈对浮世绘的学习与借鉴更早也更具创造性。从构图上看,他作于1860年的《基萨尔治号击沉阿拉巴马号》就一反欧洲传统绘画的透视规律,采用了高视点的俯视构图。欧洲绘画史上罕见高水平线的海景,把船安排在画面的一端,明显是日本式的空间表现手法。这幅作品在1872年展出时就有评论家对构图的奇异提出了异议,但马奈在此后继续创作了多幅高视点构图的风景,同类作品还有19世纪80年代的《罗休菲尔越狱》。

马奈既是布拉克蒙的朋友,也是巴黎的东方工艺品商店“支那之门”的最早顾客之一,他收藏了许多日本工艺品,同时也是《北斋漫画》最初的传阅者之一。在他的作品中出现的浮世绘与屏风画形象,表明他不仅只是日本美术的爱好者,还十分认真地研究过《北斋漫画》,他曾用水彩临摹过许多葛饰北斋的漫画。

马奈作于1863年的《奥林匹亚》“是将日本绘画特色移植到法国绘画的成功之作”。以希腊神系主体“奥林匹亚”来命名一幅带有色情意味的裸女画,透露出马奈对古典的讽刺。他更多地注重表现手法的革新,受光面采用近乎平涂的手法,与背景形成强烈对比,简化了学院派对复杂层次和立体感的表现。人体的肤色与白色床单相交织构成明亮的前景色调,黑人女佣与黑猫起着由亮部向暗部的过渡作用。浮世绘表现女性的肉体美,不是通过塑造体量来实现的,而是利用拓印的奉书纸的轻巧纸质来表现肌肤的感觉。马奈将这种手法移植到了油画中,由此提出新的观察和表现方法,为现代艺术打开了道路。

马奈在《吹笛少年》的色彩上追求稳定、几乎没有变化的亮面,将人物置于近乎平涂的明亮背景中。画面完全放弃了空间感,以至于被保守的批评家嘲讽为“服装店的招牌”。没有阴影,没有视平线,鲜明的色彩关系可以明显看到浮世绘的影响。红色裤腿的黑色边线几乎是照搬浮世绘的线条,勾勒出人物的形体与动势,并起到了与背景分离的作用。这是马奈进一步将绘画从三维空间的束缚中解放出来,在二维平面上寻找属于绘画自身的语言的经典之作。

1868年的《左拉肖像》“不仅继续引发了现实主义者们对学院派崇高庄严的主题概念所进行的攻击,而且在强调造型手段上又把攻击推进了几步。马奈显然把他自己的信条画进了画里”。在人物身后马奈安排了三幅画中画,分别是他自己作于几年前的《奥林匹亚》复制品、根据西班牙画家委拉斯贵支的油画《酒神巴库斯》制作的铜版画和一幅相扑力士的浮世绘。与两幅西画相比,浮世绘拥有更丰富的色彩。在马奈精心的构图中,左侧一扇琳派风格的屏风具有象征意义,与浮世绘相呼应,使画中主人公左拉的书房充满“艺术的日本”的氛围。此外,马奈还运用浮世绘的平面手法,深色平涂的前景与背景压缩了立体空间,也使背景中的浮世绘和屏风格外显眼,明确表现出马奈为改变以透视法营造空间的传统所做的努力。

奥林匹亚

马奈

布面油彩

190厘米×130厘米

1863年

巴黎 奥赛美术馆藏

吹笛少年

马奈

布面油彩

161厘米×97厘米

1866年

巴黎 奥赛美术馆藏

1882年的《酒吧间》是马奈的晚年之作,可视为他艺术的最高境界。这间酒吧位于当年巴黎市的中心区,每晚顾客盈门。当时的马奈已是重病缠身,行走不便,他就在自己的画室里搭置布景并请来模特作画。作为背景的巨大镜面,映射出女侍者面对的场景以及本应出现在前景中的一位绅士。可明显看出女侍者的背影与她本人的位置不吻合,这种矛盾的表现凸显了马奈不拘泥于现实的艺术主张。

葛饰北斋《富岳三十六景》系列中的《甲州三坂水面》可以与此作建立某种联系,这幅版画的富士山水中倒影由于被向左移动而与实际的山体错位。这种脱离写实的手法体现了作者对画面的主观把握,对马奈1863年以后作品的影响是显而易见的。

酒吧间

马奈

布面油彩

130厘米×96厘米

1882年

伦敦 科陶德艺术学院藏

富岳三十六景 甲州三坂水面

葛饰北斋

大版锦绘

37.4厘米×25.4厘米

约1831年

东京国立博物馆藏

莫 奈

莫奈也是最早传阅并热心购买浮世绘的印象派画家之一,当他1883年在吉维尼定居之际,已经是一位拥有大量浮世绘的收藏家。他收集了包括喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重等画师的230余幅作品,这些版画至今依然悬挂在吉维尼他的故居中。

莫奈的作品从19世纪60年代开始在空间表现上就可以看出日本绘画的影响,但更明显的形态应该是出现在19世纪70年代之后。

浮世绘对自然景致表现的多样性、明亮色彩的组合、独特视点的画面构成等,引起莫奈对日本美术更深刻的认同。尤其是表现出对季节与气候的敏感的浮世绘风景画,与极力捕捉变化万千的自然面貌的莫奈绘画有着本质上的共鸣,不难将莫奈喜欢描绘的雪景场面与他的浮世绘收藏中许多表现雪景的作品联系起来。在他19世纪80年代以法国南部海滨为主的许多风景画中,树木、岩石、山势的造型以及整体构图与空间表现,与葛饰北斋的《富岳三十六景》、歌川广重的《东海道五十三次》等均有着明显的类似性;1887年《游舟》的高视点构图和物体的切断方式,则可以与铃木春信的《莲池舟游》建立联系。

莫奈在吉维尼住宅的餐厅里,身后墙上挂满了他收集的浮世绘。(摄于1915年前后)

莲池舟游

铃木春信

中版锦绘

27.2厘米×19.9厘米

约1765年

东京国立博物馆藏

游舟

莫奈

布面油彩

145.5厘米×133.5厘米

1887年

东京 国立西洋美术馆藏

经过19世纪70年代对日本趣味的表面模仿,从19世纪80年代中期之后的作品中可以看到莫奈对日本风格的有机借鉴。主要表现为对具体景物的严格推敲、造型上追求简洁明快的风格。有学者指出,19世纪90年代之后莫奈的众多系列如《干草垛》《里昂教堂》《白杨树》《圣拉扎尔车站》等是从葛饰北斋与歌川广重的系列版画中受到的启发,即对同一景物在不同时间条件下的色彩捕捉。

莫奈曾对到访吉维尼的朋友谈到葛饰北斋的花鸟画《牡丹与蝶》:“看看这些在风中摆动的花吧,花瓣都翻卷起来了。这显然不是真实的现象。……对于生活在欧洲的我们来说,尤其值得重视的是如何截取主题。他们向我们展示出了不同的构成手法,这是不容置疑的。”由此可见,莫奈对浮世绘的借鉴和吸收,更多是在理念上,而远不止于形式和色彩的模仿。

从另一方面看,莫奈晚年的作品开始注重对装饰性的追求。在他的《里昂教堂》《白杨树》等系列中已经可以看到富有韵律的装饰性手法,光色效果的微妙变化使得景物本身的造型和色彩已经不再重要,他追求的是色彩关系的结构和统一,以及在不同光照下景物所具有的不同精神,平行并列、有节奏的图式等不难在表现街道景致的浮世绘风景画中看到类似的手法。这里所说的“装饰”,意味着与文艺复兴以来西方美术所追求的三维空间的对立,表现的重点在于色彩与形状的协调。

莫奈以尽可能少的自然主题达成装饰性效果,他从浮世绘风景画中得到了许多启示,由此促成了画面的简洁乃至抽象。在这个过程中,莫奈也经历了一个从表面模仿到心领神会的过程。他曾将自己早期以夫人为模特的作品《日本人》斥为“垃圾”,因为画面上充满对“日本趣味”的生硬堆砌,但从他晚年作品《睡莲》的巨幅横构图和色彩中,则可以看到对日本风格的融会贯通。

尽管目前还没有资料能够证实莫奈对日本障屏画的接触,但是他的《睡莲》系列却可以让人想起古代日本的屏风。《睡莲》中的绿色、紫色、白色和金色的搭配,还可以与尾形光琳的《燕子花图屏风》建立联系,可见莫奈以自己的独特方式将日本绘画引进法国传统绘画的主流之中。莫奈对光与色的追求在《睡莲》系列中达到了最高峰。此时他虽已年迈体衰、视力不济,但仍以超人的意志坚持这规模宏大的创作。

木曾海道六十九次 板鼻

溪斋英泉

大版锦绘

1836年

吉维尼 莫奈故居藏

白杨树

莫奈

布面油彩

93厘米×88厘米

1891年

私人藏

睡莲 晨(局部)

莫奈

布面油彩

1275厘米×200厘米

1914—1926年

巴黎 阿让特伊美术馆藏

由于生活环境的影响,莫奈对水情有独钟,晚年居住在塞纳河畔的村庄里,他不仅建造了有莲花的池塘,还建了一座日本风格的木拱桥,这成为他作画的主要题材。莫奈以水面为主体,不同光照下所映射出的不同表情,在他细腻且富有节奏感的笔触下被表现得淋漓尽致。为了更精确地捕捉光色,他甚至借助科学的手段,用三棱镜来分解阳光。纯熟的油画技巧使他善于用强烈的原色作画,造型的意义已被独立的光与色之美所取代。

传统绘画中对自然的表现基本上离不开写实的技法,尤其是欧洲绘画很难将具有设计意味的单体花卉、枝叶等与自然观的表现联系在一起,显然莫奈的《睡莲》突破了这种局限。被画面切断的柳树、水中倒影的天空都暗示着画框之外更加广阔的空间,这是典型的日本美术样式。莫奈将湖面的睡莲、深处的水草以及画面之外的天空这三层空间中的景物有机地安排在同一个平面上,独特的装饰性效果所营造的独特空间感,超越了对日本美术的模仿与借鉴,达到了一个新的境界。正如他在1909年接受美术杂志的采访时所说的那样:“如果一定要知道我作品后面的源泉的话,作为其中之一,那就是希望能与过去的日本人建立联系。他们罕见的洗练趣味,对我来说有着永远的魅力。以投影表现存在、以部分表现整体的美学观与我的思考是一致的。”

德 加

德加出身贵族,就读于巴黎美术学校,曾受过安格尔的指导,也在古典风格上做过努力。尽管和印象派画家们保持着联系,但他的志趣却是室内光感的表现。多用色粉笔和水彩混合作画,主要作品是表现芭蕾舞场景和舞女们的画面以及现实社会的日常题材。虽然在德加的作品中没有直接出现日本道具,也没有留下他对于日本美术的评论或赞赏的言论,但是他去世之后,人们在他的住宅中发现了100余幅包括鸟居清长、喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重等人的浮世绘,由此不难看出他对日本美术的关注。德加大约于19世纪60年代初期在马奈的介绍下接触到日本美术,并在布拉克蒙的帮助下陆续收集了许多浮世绘。

日本桥

莫奈

布面油彩

93.5厘米×89厘米

1899年

巴黎 奥赛美术馆藏

德加还迷恋日本扇面,他最早的两件扇面画作于1869年,后来在1879至1880年间大约画了20余幅,并在1879年的第四次印象派画展上展出了5幅扇面画。画面主要是描绘芭蕾舞剧的场景,基本上都是采用日本式的俯视构图,抽象化的大道具占据画面的主要位置。弧形的扇面为画面增添了更多的不确定性,空间总是在不经意间被切断,并如《后台的舞女们》那样多使用绢与树胶水彩以产生自然渗化效果,加之装饰性金色的大量使用,使德加的扇面画具有某些琳派的特征。

兼具古典美术修养与前卫实验精神的德加,在画面构成上生动运用了日本美术的表现手法。1877年的《舞女》将印象派的外光技法移植到室内,剧院、音乐厅和芭蕾舞会的场面,使德加对人工的、梦幻般的光色结构产生兴趣,芭蕾舞台上下的浪漫光色表现也是他的主要贡献所在。这幅作品以日本式的大俯视角度表现芭蕾舞场面,构图新颖,给人以随意感,更显其匠心独运。模糊的轮廓和光晕生动表现出空气感,强烈的底光使女演员的舞姿更加炫目,粗犷的色粉笔勾画的芭蕾舞服和厚重的背景形成对比。同时,非对称性构图增加了画面的动感,人物被安排在画面右下角,左上方大面积的金黄色幕布则保持了构图的均衡。

对主体形象的大胆裁切是德加作品中最显著的日本绘画特征,德加在一系列《舞女》画面中,捕捉瞬间及切断主体的手法及人物偏离中心的构图,充满了动态和变化。在传统的西方绘画中,主体形象总是被精心安排在画面的中心位置,或者通过对称手法来营造画面的平衡,几乎没有出现过将其放置在画面的边缘甚至对主体进行切割的表现形式,但德加在他的作品中却频频使用这种来自日本绘画的构图法。这除了浮世绘的影响之外,也得益于当时出现的摄影术。

德加去世后,人们在他的画室中发现了在剧院的包厢内拍摄的大量照片,德加生前对此没有丝毫的透露。对画面形象的裁剪使印象派画家们意识到,这不仅可以帮助获得视觉上的动感,而且能产生出有别于传统习惯的空间感,以营造画面中未尽的氛围,德加也不断地将这种手法运用于自己的作品。

后台的舞女们

德加

绢、树胶水彩

61厘米×31厘米

1879年

私人藏

舞女

德加

纸面色粉笔

60厘米×44厘米

1877年

巴黎 印象主义博物馆藏

研究浮世绘使德加在画面形式和色彩构成上受益颇多,在内容上也出现了许多描绘巴黎的下层社会生活,可称为与浮世绘一脉相承的世俗风情画。在《熨衣妇》中,画面上的一位女工正在费力地劳作,而另一位显然已经疲惫至极。这里没有闪烁的光影和飞动的笔触,贴近生活的场景看不到丝毫的造作,无言之中窥视到了人物的内心世界。从这个意义上说,德加发展了19世纪中期以来的现实主义风格,由此也可以看出他和一味追随自然光色的印象派其他画家的区别。

德加的一些裸女形象还可以在《北斋漫画》对相扑力士的描绘中找到原型,《北斋漫画》中的人物形象总是处于日常化的闲散状态,生动有趣的造型俯拾皆是,这与欧洲传统绘画中总是为人体设计出优美典雅姿势的手法大相径庭。

德加常将浴后的裸女处理成画面的一个局部成分,构图上表现出不经意的裁切;以俯视的桌面将人物推向深处的《苦艾酒》,形象集中偏向画面一侧并被大胆切断的《跑马场》,高视点的女性沐浴图《盥洗》等,作品中的对角线构图、主要形体的大胆切断、极度夸张的俯视、位于前景的大特写、意外的人物姿态等,给人带来新的视觉体验。

德加还作有类似喜多川歌麿笔下对镜化妆的女性头像,侧面或后面的独到视角和充满随意性的画面打破了传统的肖像画规范,1884年前后的《妇人帽子店》系列较集中地运用了这种手法。正如19世纪法国评论家尤斯曼斯指出的那样:“日本素描般简洁新颖的造型以及对运动感和人物形态的把握,只有德加才可能做到。”

盥洗

德加

纸面色粉笔

83厘米×60厘米

1886年

巴黎 奥赛美术馆藏

北斋漫画(第九篇)士卒英气养图

葛饰北斋

绘本半纸本

1819年

东京 浦上苍穹堂藏

劳特累克

劳特累克出生于法国乡村贵族之家,自幼喜欢异国文物,他至少留下两幅以上身穿日本贵族大名服装的照片。劳特累克开始对日本艺术产生兴趣可以追溯到1882年4月,当时他在写给父亲的一封信中提到,曾在一位美国画家那里看到了数件“精美的日本古董”。翌年,他便为一家画廊举办的日本美术展所倾倒,开始收藏包括浮世绘在内的日本工艺美术品。1886年,他结识了兼营日本美术品的画商A·波鲁提耶,劳特累克从他那里购入大量浮世绘。劳特累克终生都没有放弃前往日本旅行的热切愿望,但终因脚部的伤病没能成行。

他在去世前一年的1900年,依然坐着轮椅前往巴黎世界博览会观看日本展品。劳特累克所处的时代与地点,以及由此产生的绘画主题,都与浮世绘有着某种相似之处。世纪之交的巴黎红灯区蒙马尔特与江户吉原一样,劳特累克也与喜多川歌麿一样,终日周旋于妓女之间。他还从龚古尔那里得到了喜多川歌麿的春画名作《歌枕》以及《青楼十二时》系列,成为他最直接的参照,东西方两种艺术形式从来没有像在劳特累克这里这样从题材到形式都如此接近。

红磨坊的舞女

劳特累克

布面油彩

150厘米×115厘米

1889—1990年

费城艺术博物馆藏

红磨坊的沙龙

劳特累克

布面油彩

132.5厘米×111.5厘米

1894年

阿尔比 劳特累克美术馆藏

红磨坊:拉古吕

劳特累克

彩色石版

170厘米×120厘米

1891年

巴黎 装饰艺术博物馆藏

劳特累克表现酒吧间与咖啡馆夜生活的《红磨坊的舞女》是他描绘“红磨坊”的30余件作品中最大的一幅,在以绿色为主调的环境衬托下,红衣女子显得鲜明突出。这幅作品的精彩之处还在于,前景的红衣女子和中景舞女的红色袜子以及远景中红衣侍者形成一条对角连线,加强了画面的纵深感。同样的手法还体现在他作于1894年的《红磨坊的沙龙》,前景人物的坐姿巧妙地主导了对画面左下方和右上方的分割,日本式的对角线构图手法天衣无缝地融汇在劳特累克的笔下。

1888年前后,劳特累克逐渐从原先追随的印象派样式中脱离出来,开始形成自己的风格,这在很大程度上是受到浮世绘影响的结果。他倾向于更快更简洁地将物像记录下来的手法,浮世绘的线条成为他最好的帮手,他可以说是直接从葛饰北斋那里借鉴了线描的功力,灵动的曲线代替了欧洲的传统阴影,明亮的平涂色彩使轮廓线的表情更加丰富,以至于有评论家惊呼:“狂人的素描?这确实是狂人的手笔!”劳特累克的艺术成就主要体现在招贴画和石版画上,因此,他也是在作品形态上最接近浮世绘的一位。

他的个人风格正是表现在通过借用浮世绘的构图、色彩等造型手法强化平面上的运动感,以革新招贴画艺术,劳特累克将诞生于19世纪初期的欧洲彩色石版画推向了一个高峰。在他不长的艺术生涯中,共制作了各类石版及招贴画370余幅。19世纪90年代前后,法国的海报设计趋于流行鲜艳的原色,但劳特累克依然像日本画师们那样热衷于使用紫色、橙色与绿色等,并用多块石版变换不同色调。劳特累克笔下充满生机的线条本身就具有某种装饰性,也与新艺术运动的浪漫气息一脉相承。

劳特累克的艺术被视为连接19世纪末试验性绘画和20世纪初表现主义的主要桥梁。浮世绘在自己的故乡走向没落之际,却为欧洲的艺术变革注入新的生命。尽管浮世绘本身并没有完整的理论体系,但对于西方美术的本质意义却意外地超越了它登陆欧洲的最初动机。

M·苏立文指出:“当印象派画家在黑暗中摸索的时候,日本的浮世绘在某种程度上正是他们追求的东西,因而帮助他们去达到自己的目标。”对于印象派画家来说,日本美术在本质上的影响程度是不同的。他们在探索绘画变革的过程中,各自从浮世绘汲取所需,正如欧内斯特·切斯诺1878年指出的那样:“聪明的他们基于自身才能,从丰富多样的日本美术之中汲取与各自的天赋之才最接近的因素。”由此加速了欧洲传统绘画观念的全面转换,并揭开了西方现代艺术的序幕。

注:图文来自网络,仅为交流分享,侵删。

美术史知识大全艺术内容推广计划 :

如果你是艺术家?

欢迎通过图文让美术史君的粉丝们认识你!

如果你是艺术爱好者?

欢迎分享你的艺术趣闻与观点、见解!

如果你是艺术机构?

欢迎分享你们的展讯和推荐的艺术家!

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com