合肥包公祖籍是哪里人(合肥包公究竟是哪里人)

如果要寻找一位中国家喻户晓的人物,那古代最有名的清官典范合肥包拯必定是其中之一。包拯世称“包青天”、“包龙图”,后世为了尊敬他,又称其为“包公”。据《宋史》、建国后出土的包公墓志铭,包公是合肥人并无争议,然而肥东县言之凿凿说包公是今天肥东包公镇人,笔者认为这是值得商榷的。

据《宋史·地理志》:“庐州,望,保信军节度。大观二年,升为望。旧领淮南西路兵马钤辖。建炎二年,兼本路安抚使。绍兴初,寄治巢县。乾道二年,置司于和州;五年,复旧。崇宁,户八万三千五十六,口一十七万八千三百五十九。贡纱、绢、蜡、石斛。县三:合肥、舒城、梁。”

宋代庐州辖合肥县、舒城县、梁县三县,合肥县与梁县是不隶属的二县。包公生活的北宋时期,梁县名慎县,南宋孝宗皇帝赵昚(音shen)即位后,为避讳而改慎县为梁县。明洪武元年(1368),梁县省入合肥县,新中国建立后划合肥东乡、东北乡设肥东县。

我们先来看一下宋代合肥县与慎县的大致地理形势。

宋代合肥县治于今合肥老城区及慎县治于今肥东梁园镇是没有问题的。北宋王安石外孙女吴氏与其夫王能甫的合葬墓2007年出土于肥东店埠,吴氏墓志铭言明卜葬庐州合肥县,加之合肥旧志记载,明代在店埠东北发现合肥县与慎县的界碑,则店埠周边及以西在宋代属合肥县。

元代合肥名贤余阙长期生活在今天肥东长临河镇,虽然《元史》只记载余阙为庐州人,未言明是合肥县还是梁县,查遍余阙《青阳先生文集》,余氏所作提及庐州的文章均涉合肥,未见梁县,可见余阙为庐州合肥县人,长临河镇在宋元时期属合肥县。

再据文豪欧阳修《浮槎山水记》:“浮槎山,在慎县南三十五里,或曰浮巢山,或曰浮巢二山,其事出于浮图、老子之徒荒怪诞幻之说。其上有泉,自前世论水者皆弗道。”浮槎山向为庐州名山,北宋属慎县,在慎县东南35里。综合以上资料,大致可以判断出宋代慎县在今天肥东店埠、长临河一线的以东、以北区域。

如果将梁园和浮槎山两地划一直线连接起来,我们可以很清晰地看到肥东包公镇(即图中最东边那个蓝圈的虎山位置)在梁园、浮槎山以东,并不与宋代合肥县区域直接相邻,想来宋代没有今天地理上“飞地”的说法,包公镇区域在宋代当属慎县,而非合肥县。如果包公出生在包公镇区域,那他就是慎县人,而非合肥县人。

包公好友潍坊吴奎《宋故枢密副使朝散大夫给事中上轻车都尉东海郡开国侯食邑一千八百户食实封四百户赐紫金鱼袋赠礼部尚书谥孝肃包公墓志铭并序》载:“宋有劲正之臣,曰‘包公’。始以孝闻于州闾,及仕,从□□□□□□□□□立于时,无所屈。□举有明效,其声烈表爆天下人之耳目,虽外夷亦服其重名。朝廷士大夫达于远方学者,皆不以其官称,呼之为‘包公’。□□□□□□□□□□其县邑公卿忠党之士,哭之尽哀。京师吏民,莫不感伤,叹息之声,闻于衢路,□相属也。公讳拯,字希仁,庐州合肥人。天圣五年进士甲科,初命大理评事,知建昌县。时皇考刑部侍郎家居,皇妣亦高年,乐处乡里,不欲远去,公恳辞为邑,得监和州税。和邻合肥,皇考妣犹不乐行,遣公之官。……公曾祖□□□□□□□□□□□□(郑)氏追封荥阳郡太夫人。祖讳士通,赠太子少傅。祖妣宣氏,追封冯翊郡太夫人。皇考讳令仪,赠至太保。皇妣张氏,追封□(南)阳郡太夫人。”括号内两字原墓志铭缺损,笔者推断出。

《宋史·包拯传》载:“包拯,字希仁,庐州合肥人也。始举进士,除大理评事,出知建昌县。”不论是墓志铭还是《宋史》都明确说包公是合肥县人,包括已公开的与包公墓志铭一同共土的包公次子包绶、孙包永年的墓志铭,也均说是合肥县人,葬于合肥县公城乡公城里,所有可见的早期史料没有一丝一毫与慎县有关。包公镇是包公出生地仅见《合肥包氏宗谱》。

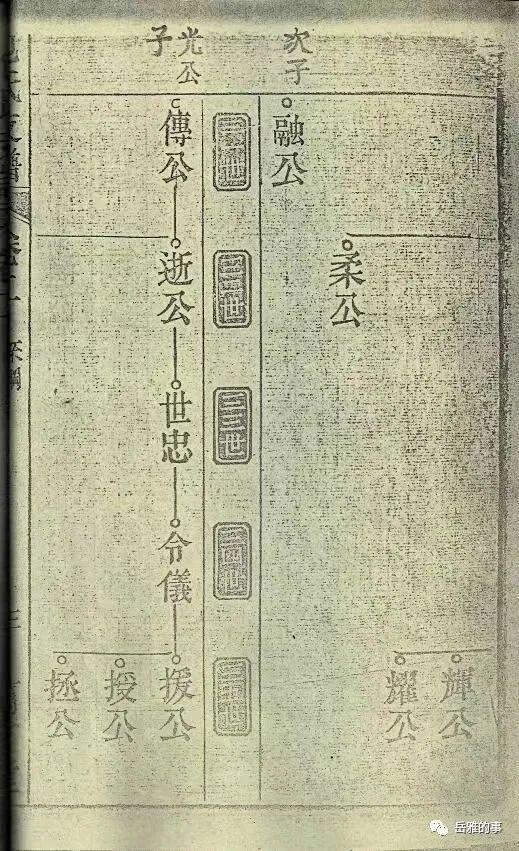

据了解,《合肥包氏宗谱》系清末刻印,谱序载合肥包氏的先祖是曲河人包咸,“曲河”应为“曲阿”,即今江苏丹阳的古称,此为刻印错讹。该谱对包公前后数十世的世系记载详尽,包公前五世世系为包光-包傅-包逝-包世忠-包令仪。

虽然包公墓志铭中包公曾祖父的名讳因损字无法考证,但包公祖父包士通、父亲包令仪的名讳清晰可辨,包士通可不是包世忠,再就是逝这个字用在名上显得不那么合乎情理。《宗谱》记载包公子孙延绵不断,但宋代的除包繶外,其他名字几乎全部错误,清末小说里的人物包勉录入宗谱,包公小儿子包绶的名字也没见。《合肥包氏宗谱》存在诸多硬伤,令人匪夷所思,在此不多说,给别人留点颜面。包令仪和包繶没有错,应是合肥旧方志载得明确。

元代合肥葛闻孙撰写的《包氏族谱引》收录于《万历合肥县志》,该引说道:“宋故枢密使孝肃包公,为合肥衣冠望族。公之高风清节,照映千古,其世系之盛,天下之士孰不争先睹之为快?而因陋就简,久未有所述,庸非是邦之阙典欤?予常命其八代孙瑊搜访故书,其幸存而未泯者,距公之上得四世焉,过此,則文献不足征矣;暨瑊而下,又三世,上下通十有五世。”可见到了元代,包公的准确世系,已上溯不过四世,不可能如《合肥包氏宗谱》一样能往上推衍出很多代。坦率说,包公距今约有千年,清代之后的宗谱错讹较多,更多证据在此就不多说了《合肥包氏宗谱》不能全信。

虽然有说包公生于肥东,后来迁到合肥城里,所以籍贯合肥,但没有早期史料的佐证,包公为何不迁到慎县城里?这还是不能让人信服。笔者意见,包公镇的包氏后裔是宋代以后迁过去的,现在虎山周边的九连墩、花园井、荷花塘、凤凰桥、衣胞地等与包公有关的遗迹更接近于传说,附会的可能性大,所以说包公是肥东县人是存疑需要再研究的。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com