潘公展潘公凯(具细表象与概略表象)

具细表象与概略表象

文 / 潘公凯

在上世纪八十年代,为了弄清楚中国传统绘画与西方传统绘画的内在区别,我认真地读了一些心理学的书,并对中国传统绘画与西方传统绘画(不是指西方现代主义绘画。西方现代主义绘画和中国传统绘画的部分理念很接近,却和西方传统绘画有很大的差异)的心理运作进行了较深入的研究和比对,并发现了一些差别。我把这种差别概括为“具细表象”和“概略表象”之间的差别。“具细表象”和“概略表象”这两个词在前苏联的艺术心理学和阿恩海姆的格式塔心理学里没有,是我为了说 明中国的问题自创的。

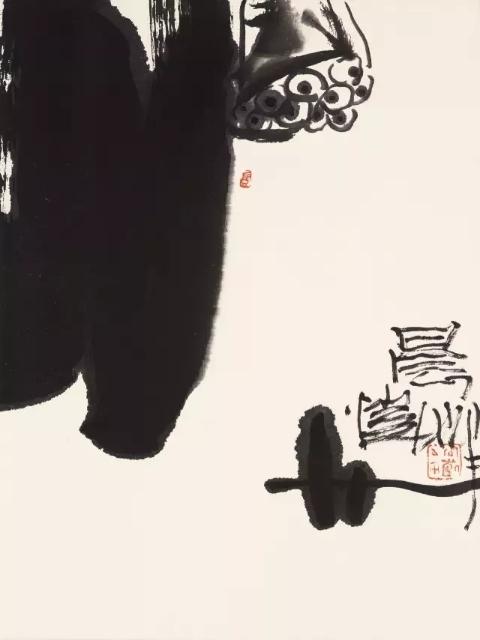

▲ 独立 96×58cm

从心理运作来看,表象在印象的后面,印象是短暂记忆,而表象则是记忆的残留组合。表象在人的大脑中,在人的心理活动中可以持续较长的时间,而印象持续的时间很短。绘画活动在心理运作过程中的主要支撑就是表象运动。

▲ 荷趣图 69×138cm

我们所谓的西方传统绘画是指西方古典主义和学院派,这是最典型的西方传统绘画样式。从古典主义和学院派的绘画创作与教学的心理程序来看,老师和学生同时观察一个静物瓶子,然后大家闭上眼,如果老师问学生看到了什么,学生就凭他们的印象(视觉记忆),有的说是一个透明的瓶子,有的说是一个长颈的瓶子,有的说是有小把手的瓶子?这些说法就是残留在学生大脑里的关于瓶子的“印象”。这些说出来的印象,都是直接的、不完整的记忆残留,老师让学生再看几次瓶子,印象又增加了,就在脑中拼合成为“表象”。并且大多是很具体、很细致的一些小特征。每个人注意到瓶子的不同方面,这些不同方面合起来就是瓶子的外观给人的视觉映象,我将这些表象称为“具细表象”。具细表象的特点是:在人脑中存在的时间较短,是外观的特征,包括外光和环境色。西方古典主义的油画写生或者素描写生就 是学生头脑中具细表象的运动。

▲ 晨 97×60cm

西方学院派的写生需要在静物旁边摆一个画架,在一定光线的照射下,画家看一眼画一下。为什么呢?因为具细表象由很多的具体特点构成,不完整,而且在人脑中留下的时间很短,非常容易忘记,所以画家不得不看一眼,画一画,通过很多具细表象,把具细表象的各个点搬到画面上去。而这个 “画——看——又画——又看” 的过程就叫做具细表象的运作和表达的过程。这是西方传统绘画的学习方式、创作方式。

▲ 凉秋图 180×381cm

正因为如此,西方传统绘画(古典主义和学院派)不仅是课堂学习离不开模特和静物,画架离不开观察静物的地方,每一幅画都要对着模特画,而且创作也离不开模 特。例如:画三个农民在耕地,这个农民找一个模特摆一个姿势,然后仔细比对,每一条皱纹、每一个动作都非常准确地画出来,然后第二个模特再摆一个姿势拼上去,第三个模特又摆一个姿势拼上去。西方绘画的这种创作模式正是依据他大脑中具细表象的运作结果。

▲ 清赏 68×68cm

中国的绘画则不同,中国文人作画时大脑中表象的运作方式是很概括、很简略的表象运作方式,我将其概括为“概略表象”运作方式。“概略表象”是在“具细表象” 的基础上进行归纳、梳理、部分抽象化,形成对客体的理解,带有部分的理解性因素在内。“概略表象”的前提是要有较多“具细表象”的积累,否则,“概略表 象”无法生成。“概略表象”的产生在时间上比“具细表象”要晚得多。

▲ 盛夏 68×68cm

比如说一个中国画家在画瓶子的时候,他可能不会总盯着这个瓶子观察,可能是看一眼就走了,而按照他的记忆可能画不出这个瓶子来,所以他不画这个特定的瓶子,但是他会在不同的场合去看类似的瓶子,然后把不同时间、不同场合对这类瓶子的记忆在大脑中进行理解、加工、合成、抽取,形成一种概略性的印象。这个概略性 的印象把有些偶然因素给筛减掉了,然后把大概共同的理解画出来了,这就是中国画家脑子中的概略表象运作方式。

▲ 野香图 165×165cm

因此,中国画家画出来的不是具细的特征或表面光影,而是对瓶子形状与结构的理解。这便是传统中国画与西方绘画的不同:中国画家画这个瓶子就是凭自己的理解默写,用线勾出瓶子的形状,这个形状的产生和幼儿画画非常接近(让小孩子画一个瓶子,他们马上就能画出来,他们画的这个瓶子肯定不是具细表象,不是特定的瓶子,而是大脑中所理解的瓶子)。也就是说小孩在企图把握一个对象并把对象画出来的时候,他的心理是概略表象的运作。我们中国画家要把对象表达出来的时候, 所运用的也是概略表象的运作。

▲ 影 45×34cm

中国画的“概略表象”运作方式集中体现在程式化地理解对象与表达对象,这与儿童头脑中的“概略表象”的差别就在于:儿童在表达对象时画出来的概略图形是他自己多次尝试创造出来的;而中国画传统中的程式是很多代人概括出来的,其中有反复的“学习——校正——再学习——再校正”的过程。所以,中国画传统中的程式 看似很简单,但是实际却是经过数代人概括、总结、简化、抽象化的结果。例如:画竹子时的“介字形”“个字形”;画梅花时先画花瓣,中间点花蕊,怎么个点法,花瓣怎么画,花萼和花瓣之间什么关系?这些在《芥子园画传》里说得很清楚——这就是程式——不是一个画家想出来的,更不是一时想出来的,而是很多代画 家“概略表象”呈现经验的总结。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com