道德义务感主要取决于(我们与道德义务的距离)

在这个世界,每时每刻都可能发生着一些亟须外部救援和帮助的事件。有人不慎溺水,渴求有人路过伸出援助之手;有人遭受了亲密关系中的暴力攻击,在社交媒体上发出声音寻求声援;有人因为战乱或从天而降的灾害,陷入饥饿的困顿之中;有人得了大病,高昂的医疗费或落后的医疗水平将其置于绝望之地。不同的是,有的被大面积报道,有的唯有身边或路过的人才知道,还有的则无人知晓。

如果一个人有幸并没有成为不幸的一员,而是衣食无忧或者说至少并无根本性困境的人,在得知后会不会给予他们帮助?这个问题或许在不同语境中有不一样的回答。

让我们来做若干个条件假设,假如等待救援的人远在天边,与“我”没有地缘、种族关系,而“我”只是无数个可以帮助他人的一个,多“我”一个不多,少“我”一个不少,那么,“我”对这个问题的回答多半是迟疑的、否定的。我们不会去帮助并且也不会因此有道德负罪感。实际上,这也被认为是人类极为普遍的一种观念。这是因为,我们将帮助视为是一种美德、慈善,去做当然是高尚的,不去做也没有道德上的过错,不过是平庸罢了。

然而,也有人对此持批判立场。他们认为,此处提到的帮助并不是慈善,而是道德义务。将两者混淆,尤其是将义务等同于慈善,在实际生活中为不作为提供了某种道德辩护。伦理学家彼得·辛格是这一立场的早期阐释者,他本人也是捐赠的实践者。

在上世纪70年代初,当时在今孟加拉国地区的900万人“食物匮乏、流离失所、缺医少药而遭受死亡的威胁”,新闻报道让他们的处境传播到全世界,可是,完全有能力提供足够援助的富裕国家只提供了极为少数的救援。据彼得·辛格的回忆,“人们没有向救援基金捐赠大额的救济款;没有给议会代表写信,要求增加政府援助;他们没有上街游行,举行象征性绝食,或者做其他任何直接有助于为难民提供满足其基本需要的手段的事情。在政府层面,没有任何一个政府至今提供过能够使难民存活超过数天的大规模援助”。在此情况下,彼得·辛格发表了《饥饿、富裕与道德》,随后在伦理学和哲学界引起轰动和争议,也成为他本人的早年代表作之一。他的论辩虽然有诸多未考虑到的条件,却也为道德责任和道德义务提供了不同于传统道德的看法,对被视为“历来如此”的伦理做了哲学意义上的反思。

1972年举行的《孟加拉慈善演唱会》(The Concert for Bangladesh),图为同名纪录片画面。

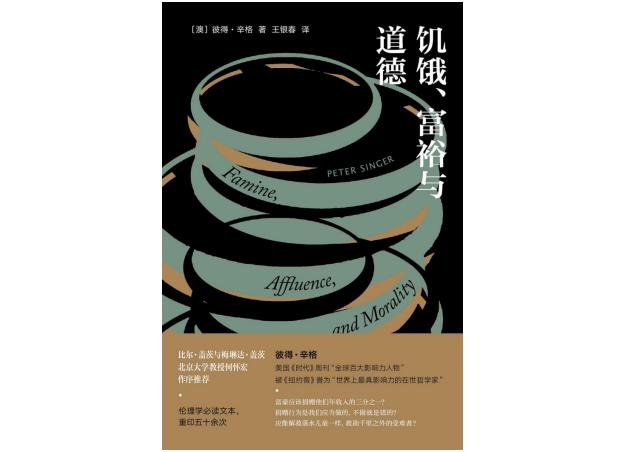

下文经三辉图书授权节选自《饥饿、富裕与道德》一书收录的《饥饿、富裕与道德》一文,摘编有较大篇幅删减,受版面编排限制省去了注释。标题由摘编者所起。原文、注释见原书。

原文作者 | [澳] 彼得·辛格

摘编 | 罗东

《饥饿、富裕与道德》,[澳] 彼得·辛格 著,王银春 译,中国华侨出版社·三辉图书,2021年8月。

展开讨论的两个基本假设

我的论证基于如下假设,即因缺乏食物、住房及医疗服务而导致的苦难和死亡是糟糕的。我认为大多数人会就此达成共识,只不过每个人可能是通过不同的论证方式得到的相同观点。因而,针对这一观点,我不做具体论证。人们可能会持各种各样不同寻常的立场,而且从某些立场出发或许会推断出死于饥饿本身不是一件坏事。反驳这些立场是困难的,甚或是不可能的。因此,为了简便起见,我将接受这一假设。不同意这一假设的读者无需继续阅读下去。

我接下来的观点是:如果我们有能力阻止某些不好的事情发生,而不必因此牺牲具有同等道德重要性的东西,那么从道德上来说,我们就应当如此行动。我所说的“不牺牲具有同等道德重要性的东西”,是指没有引发任何其他同等的坏事发生,或去做某种本身就是错误的事情,或者不能促进某种道德上的善,且这种善的重要性与我们能阻止的坏事相当。这一原则看起来几乎同上一原则一样无可争议。它只要求我们阻止坏事,同时促进善的事情,而且它要求我们这么做的前提条件是:只有当我们能够不牺牲具有同等道德重要性的东西的时候。我甚至可以——就将我的观点应用到孟加拉的紧急情况中而言——对这一观点进行限定,以使之成立:如果我们有能力阻止某些非常糟糕的事情发生,不必因此而牺牲任何具有道德重要性的东西,那么从道德上来说,我们就应当如此行动。这一原则可以应用到如下情境:假如我正路过一个浅水池,看见一个小孩溺水,我应当跳进水中将这个孩子救起。这意味着我会弄脏衣服,但就孩子的死亡想必是一件非常糟糕的事情而言,这并不重要。

亲疏远近,不是考虑是否行动的标准

我刚才陈述的原则,其无可争议的表象具有迷惑性。如果据此原则,甚至是以它被重新描述的形式来行动,我们的生活、社会和世界将会发生根本的改变。

首先,因为这一原则没有考虑亲疏或远近。我能帮助的人不论是处于十码之外的邻居的孩子,还是万里之遥的陌生的孟加拉儿童,在道德上不存在什么差别。其次,该原则也没有对以下两种情况加以区分:我是唯一可能做点什么的那个人,以及我只是处于相同情境的数百万人之中的一个。

电影《孟加拉制造》(Made in Bangladesh 2019)剧照。

我认为我不需要为拒绝考虑亲疏和远近的观点做过多辩护。一个人在物理距离上离我们很近,因此我们与他有私交,这一事实使我们更可能会(shall)为他提供帮助,但这不能表明我们应当(ought to)帮助离我们近而不是碰巧离我们更远的人。如果我们接受任何公正、普遍、平等的原则,我们就不能仅因为一个人离我们很遥远(或者我们离他很遥远)而区别对待之。

诚然,我们可能处于一个判断需要做些什么来帮助离我们很近,而非遥远的一个人的更好的位置上。如果是这样的话,我们就有了一个优先帮助那些在我们附近的人的理由。这或许也一度成为我们更加关心自己家乡的贫困者,而非印度的饥民的理由。不幸的是,对那些想要限定自己的道德责任的人来说,即时通讯和便捷交通使得情况发生了改变。从道德观点来看,世界已然发展成为一个“地球村”的事实,使得我们的道德状况已经发生了一些重要的,尽管未被普遍接受的变化。饥荒救援组织派出的,或者常驻饥荒多发地区的专家观察员与监督员,可以指导我们如同为自己街区的某个人提供援助一样有效地援助孟加拉的难民。因此,似乎不再有理由基于人们的地理位置而对他们予以区别对待。

我只是众人中的一员,可以免责吗?

也许更有必要为我提出的原则的第二层含义进行辩护——在孟加拉难民的问题上,成千上万的人与我处于相同位置的现实,与我是唯一可以阻止非常不好的事情发生的人的情境之间没有显著的区别。当然,我也承认在这两种情境之间存在心理差异;如果一个人可以指出处于相同情境的其他人也没有采取行动,他就不会为自己没有做什么感到内疚。但这不会对我们的道德责任产生任何实质性的影响。

电影《卢旺达饭店》(Hotel Rwanda 2004)剧照。

如果环视四周,我看见其他没有比我离池塘更远的人也发现了溺水的孩子,但没有采取行动,难道我就应当认为,我对从池塘中救出溺水儿童负有更少的责任吗?一个人只要问自己这个问题,就会发现人数使责任变轻这一观点的荒谬性。它为不作为提供了完美的借口;不幸的是,大多数主要的恶——贫穷、人口爆炸、污染等——每个人几乎都同样卷入其中。

如果用以下方式来表述,人数确实会造成差异这一观点可以变得看似合理:如果每个和我处于相同情境的人都给孟加拉救援基金捐赠5英镑,就将会有足够的钱为难民提供食物、住房和医疗服务;我没有理由比与我处于相同情境下的其他人捐赠更多;因此我没有责任捐赠超过5英镑。该观点中的任一前提都是正确的,其本身看起来也具合理性。这可能会使我们信服,除非我们注意到它基于某种假定的前提,尽管其结论不是以假定的方式进行表述的。若结论改为以下,这一观点将会变得合理:如果和我处于相同情境中的每个人都捐赠5英镑,我将没有责任捐赠超过5英镑。然而,如果结论如此表述的话,非常明显,这一观点并没有考虑到并非其他每个人都会捐赠5英镑的情况,而实际情况恰恰如此。或多或少可以确定的是,并非和我处于相同情境中的每个人都会捐赠5英镑,所以实际的捐赠不足以提供必需的食物、住房和医疗服务。因此,相比于只捐赠5英镑,捐赠超过5英镑将会阻止更多的苦难发生。

含混不清的“道德义务”和“慈善”

如果到目前为止我的论证是合理的,那么,无论是我们与可阻止的恶之间的距离,还是与我们处于相同情境中的有责任阻止恶的人数,都不能削弱我们减轻或阻止恶的责任。

因此,我将把我先前主张的原则视为一项既定的原则。如前所述,我只需要在其限定的形式中主张它:如果我们有能力阻止非常不好的事情发生,并且不会因此而牺牲任何具有道德重要性的东西,那么就道德上而言,我们就应当如此行动。

这一讨论得出的结论是,我们传统的道德范畴是混乱的。我们不能在义务和慈善之间做出传统的区分,或者说至少不能在我们通常所处的位置上这样做。在我们的社会中,给孟加拉救助基金捐款被视为一种慈善行为,募集善款的主体被称为“慈善机构”。这些组织的自我认知也是如此——如果你送他们一张支票,他们会感谢你的“慷慨”。因为捐钱被视为一种慈善行为,但人们也不会认为不捐赠是不道德的。慈善的人会受到赞赏,但不做慈善的人也不会被责难。人们不会因为把钱花在买新衣服或新车,而不是捐给饥荒救援组织而感到一丝羞愧或内疚,但是,这种看待问题的方式是不合理的。

当我们只是为了看上去“衣冠楚楚”而不是为了保暖而买新衣服时,我们不是在满足任何重要的需要。如果我们继续穿旧衣服,把钱捐给饥荒救援组织,我们不用牺牲任何重要的东西。但这样做,我们可以使他人免受饥饿之苦。这就如我先前所说的,我们应当把钱捐出去,而不是买一些不是用于保暖的衣服。这样做不是慈善的或慷慨的,也不是哲学家和神学家所说的“职责以外的”(supererogation)——一种做了将是善行,但不做也并非不道德的行为。正相反,我们应当把钱捐赠出去,不这样做就是不道德的。

我不是在主张不存在慈善的行为,或者不存在一种做了是善,但不做也并非不道德的行为。或许在一些其他地方,我们可以对义务和慈善进行重新区分。我在这里所要驳斥的是当前区分二者的方式,它让生活在“发达国家”,享有富裕生活水平的大部分人愿意捐钱救济挨饿之人的行为成为了一种善举,这是站不住脚的。本文不讨论这一区分是否应当被重新界定或者彻底废除。我会指出的是,还存在许多其他可能的区分方式——比如,一个人可能会认为,使他人尽可能地幸福是善的,但不这样做也并非不道德。

虽然我提议的针对我们道德概念模式的修正存在其局限性,考虑到当今世界富裕与饥荒的程度,这种修正会产生根本性的影响。这些影响可能会引发更进一步的、不同于先前所讨论过的反对。下面我将讨论其中两种反对意见。

短片《小慈善》(2014)剧照。

认为捐赠是义务,是激进的吗?

对我所持立场的一个异议可能仅是因为我们对道德模式做了过于激进的修正。人们一般不会按照我所建议的方式去进行判断。大多数人会对那些违反某些道德规则——比如侵占他人财产——的人保留道德谴责,但他们不会谴责那些沉溺于奢侈生活而不给饥荒救援组织捐款的人。但鉴于此,我没有打算对人们做出道德判断的方式进行道德中立的描述,人们实际判断的方式与我的结论的有效性之间没有任何关系。我的结论符合我之前提出的原则,除非那个原则被驳倒,或者论证被证明是不牢靠的,否则无论我的结论看起来多么奇怪,它都是成立的。

尽管如此,考察我们社会和多数其他社会为什么不以我所建议的方式来进行判断,或许是一件有趣的事情。在一篇著名的文章中,厄姆森(J. O. Urmson)认为,义务命令(imperatives of duty)告诉我们必须做什么,而非告诉我们做什么是行善,但不做也并非不道德,从而禁止人们要在社会中共同生活时发生不能容忍的行为。这或许可以解释责任行为与慈善行为间的划分的起源与延续。道德态度是由社会需要塑造的,那么毫无疑问,社会需要的是遵守那些让社会能够继续存在的规则的人。从一个特定社会的角度出发来看,阻止对禁止谋杀、偷盗等规范的违反是必要的,而帮助他们自己社会之外的人是无关紧要的。

如果这是我们对义务与职责以外的行为间常见的区分的解释,它并不能作为对其的辩护。道德观点要求我们的视野超越我们自身所处社会的利益。从道德观点来看,使其他社会中的数百万人免受饥饿,必须至少被认为与在我们的社会中维护产权规范同样紧迫。

一些作者——包括西季威克(Henry Sidgwick)和厄姆森在内——认为,我们需要有一种基本的道德准则,它不能太超出普通人的能力,否则就会导致对道德准则遵守情况的全面崩溃。粗略而言,这一观点表明:如果我们告诫人们不得谋杀,并且应当将他们并不真正需要的东西捐赠给饥荒救援组织,他们都不会遵行;然而,如果我们告诫人们不得谋杀,而给饥荒救援组织捐赠物资是善事,但不捐赠也没有问题,那么他们至少不会谋杀。这里的问题是,我们应当如何划分必需的行为与善的、但并非必需的行为之间的界限,从而达成最佳的可能结果?这似乎是一个经验问题,尽管它相当棘手。对厄姆森论点的一个反对意见是,它未能充分考虑到道德标准能够对我们的决策产生的影响。假定一个社会中的一位富人捐赠其收入的5%给饥荒救援组织被认为是最慷慨的,那么一个关于我们所有人应当把收入的一半捐赠出去的提议,显然会被认为是极不现实的。当一个社会主张当其他人的基本需求都不能被满足时,一个人就不应当拥有过于富足的生活,这一提议似乎显得狭隘。一个人能够做什么,以及他有可能做什么,我认为在很大程度上都会受到他周围的人正在做什么和期望他做什么的影响。无论如何,通过传播我们应该做比现在多得多的事来缓解饥荒这一观念,我们似乎距离引发道德行为全面崩坏还很遥远。如果我们的赌注是终结遍布世界的饥荒,那么冒这个风险还是值得的。最后,应当强调的是,这些考虑仅仅与我们应该要求他人做什么的问题相关,而与我们自己应当做什么无关。

电影《卢旺达饭店》(Hotel Rwanda 2004)剧照。

第二个反对意见针对的是我对义务与慈善的现下区分做出的攻击,这一反对意见也不时地被用于反对功利主义。从某些形式的功利主义理论可以推断,在道德上,我们所有人应当全力以赴地增进幸福、减少痛苦。我在这里持有的观点并非在所有情况下都会导向这个结论,因为如果不存在我们无须牺牲具有相同道德重要性的事物就能加以阻止的坏事,我的观点将无用武之地。然而,考虑到世界上许多地方的现状,我们应当在道德上全力以赴地减轻由饥荒或其他灾难带来的苦难。当然,我们可以举出减轻的情节——比如,如果我们因超负荷工作而精疲力竭,我们的工作效率就会降低。然而,当我们考虑了所有这类情况,结论仍然会是:在无须牺牲具有同等道德重要性的东西的前提下,我们应当尽最大的努力阻止苦难的发生。

这一结论是我们可能不愿面对的。但是,我不明白为什么它被视为对我所辩护的观点的批判,而非对我们一般行为准则的批判。因为大多数人在一定程度上都是自利的,我们当中的很少人会做我们应当做的所有事。但如果以此作为我们不应该这样做的依据,那就是不诚实的。

人们可能仍然会认为,我的结论与其他人的想法大相径庭,那么这个论证的某些方面肯定存在问题。为了表明我的结论虽然与当代西方的道德标准相抵牾,但放在其他时间和地方来看,并不会太过离奇,我想引用出自托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)的一段话,他一般不会被认为是名超出常规的激进分子:

现在,根据神的旨意所建立的自然秩序,物资的供给是为了满足人类的需求。因此,从人类法律出发进行的财产分配与划拨,决不能妨碍人类对必需的物资的满足。同样地,根据自然权利理论,一个人应该将自己过多的东西捐赠给穷人,用以维持他们的生计。因此,安布罗修斯(Ambrosius)说道:“你扣留的面包属于饥饿者;你储藏起来的衣物属于衣不蔽体者;而你埋在地里的钱财是用来救赎和解放身无分文者的。”这一观点也可见于《格拉提安教令集》(Decretum Gratiani)。

无论如何,个人在海外援助中也依然有责任

现在我要考察一些比哲学更加实际的观点,它们与我们已经取得的关于这一道德结论的应用相关。它们要挑战的观点不是我们应当竭尽所能阻止饥荒,而是捐赠大量的金钱是实现这个目的的最佳方式。

这一观点有时称,海外援助应当是政府的责任,因此个人不应当给私人慈善机构捐钱。它据称,私人捐赠可以使政府及未捐赠的社会成员摆脱他们的责任。

这一论点似乎假设了人们给私立饥荒救助基金捐款越多,政府对这种援助承担全部责任的可能性就会越小。这种假设是未经证实的,且在我看来不具有任何合理性。一种相反的观点认为,如果没有人自愿捐赠,政府会认为公民对饥荒救助不感兴趣,且不希望被迫提供救助。这似乎更为合理。在任何情况下,除非拒绝捐款给私人慈善机构将有助于带来大量的政府援助,否则,那些拒绝作出自愿贡献的人事实上是在无法指出拒绝的任何切实有益的结果的情况下,拒绝阻止一定程度的苦难的发生。因此,那些拒绝捐赠的人有责任表明,拒绝捐赠是如何引发政府行动的。

1972年举行的《孟加拉慈善演唱会》(The Concert for Bangladesh),图为同名纪录片画面。

当然,我不想对以下观点提出异议,即富裕国家的政府应当将真实的、没有附加条件的援助数额提高到目前的数倍之多。我也认为私人捐赠是不够的,而且我们应当为制定针对饥荒救援的政府与私人捐赠的全新准则而积极行动起来。的确,我与那些认为倡议活动比个人捐赠本身更重要的人存在共鸣,尽管我怀疑传讲人们没有实践的事情是否会非常有效。不幸的是,对许多人而言,“这是政府的责任”这一观念是拒绝捐赠的一个理由,而且它似乎也没有引发任何政治行动。

不向饥荒救援基金捐款的另一个更为重要的理由在于,在存在有效的人口控制以前,饥荒救援仅仅是在推迟饿死状况的发生。如果我们现在救了孟加拉的难民,在短短数年之后,其他难民,可能就是现在这些难民的孩子又会面临饥荒。为了支持这个观点,有人可能会引用现在众所周知的人口爆炸以及相对于扩大生产的有限范围的事实。

与上述的观点一样,这一观点是根据一个未来可能会发生的事情的想法,来反对减轻正在发生的苦难。与前面观点的不同之处在于,可以举出非常好的证据来支持这一关于未来的想法。我承认,地球无法无限期地承载以目前的速度增长的人口数量。这确实对那些认为阻止饥荒很重要的人提出了一个问题。然而,一个人可以接受这个观点,但不能由此得出这样一个结论:这个观点使人们免除了采取任何行动来阻止饥荒的责任。

饥荒问题是一个简单的事实

人们有时候还是会表示——尽管没有过去那么频繁——哲学家在公共事务中没有起到特殊的作用,因为大多数公共问题基本上依赖对事实的评价。在事实问题上,人们表示哲学家没有什么特殊的专长,因此,从事哲学工作而不在重要的公共问题上承诺任何立场是可能的。毫无疑问,存在着一些关于社会政策和外交政策的问题,我们只有在对事实进行真正的专业评估之后,才能选定立场和采取行动,但是饥荒问题无疑不在此列。

苦难的存在是不容争辩的事实。而我们可以对此做些什么——不论是通过饥荒救助的正统方法,还是人口控制,或者两者兼用——也是无须争论的。因此,在这个问题上,哲学家们是有能力采取立场的。所有拥有多于支持他自己和家人生活所需的金钱的人,或者能够采取某些政治行动的人,都需要直面这个问题。这些范畴必须包括西方世界大学中的每一位哲学老师和学生。如果哲学所处理的是与老师和学生都相关的问题,那么这一问题就是哲学家们应当讨论的。

然而,我们的讨论仍不够。如果我们不认真对待我们的结论,将哲学与公共(以及私人)事务相联系又有何意义呢?在这种情况下,认真对待我们的结论意味着据此来行动。如果我是正确的,哲学家将发现,在做我们应当做的每一件事的方面,他们并不比其他任何人更容易改变态度和生活方式。不过,至少每个人可以开始行动。如此行动的哲学家必须牺牲消费社会带来的一些好处,但是,他会从这种生活方式的满足中得到补偿。在这样一种生活方式中,理论与实践即使尚未协调一致,也至少朝着相同的方向。

原文作者 | [澳] 彼得·辛格

摘编 | 罗东

导语部分校对 | 柳宝庆

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com