电磁波和雷电的区别(电磁波与雷电波)

在我们的生活中有这样一些概念,它们应用的非常普遍,为我们提供了许多帮助,但是我们一直不去深究它们的确切含义。

在这些概念中,最突出的首推数的概念。

我们每个人每天几乎都要使用数的概念,但我们中有多少人能体会"宇宙的规律是由数来决定的"这句话的深刻含义呢?

除了数的概念外,第二个最了不起的概念就应该是波了。

在日常生活中我们会遇到各种各样的波:

海洋湖泊中的水波;在空气中传播的声波;抖动绳索时的机械波;地震中的地震波;电视塔中发出的电磁波......

再举一个我们有切身体会的例子。当我们坐在坐满了人的体育场观看比赛时,你可能会观察到这样一种波。

当体育场中某一部分的人群都站起来把手举在空中时,这种波就开始了。当他们很快坐下来时,相临部分的人又接着站起来把手举起,这样依次进行到整个场地。

如果你身临其境,你就会感到有某种东西在场内传播,当我们看到这种情景时头脑中就应该浮现出“波”的字眼。

但是,波究竟是什么呢?

波显然不是水,不是空气,不是绳索,不是地球,不是电视塔,更不是体育场中的人。

的确,要把波这个概念解释清楚,还真不是一件容易的事情。

让我们从最熟悉的抖动绳索开始。

将绳索的一端固定,用手握住绳索的另一端(自由端)将它上下抖动,我们就会看到一个接一个的波形沿着绳索连续传播过去。

人抖动绳索需要付出能量,人握住绳索说明他把能量传给了绳索,绳索由一开始的直变成了一个个具有波谷波峰的波形,说明能量会沿着绳子传播。

从上面的分析看,我们可以得出:振动产生了波动。

先有"振"才有"波"。

波是振动状态的传播,由于绳索还是在原处,所以波不是绳索本身的传播(在讨论波时,绳索可以称为介质),而是把人的振动的能量通过绳索(即通过介质)传播开来。

我们知道,自然界中的振动不只限于上面的机械振动,物理学中把任何一个物理量在某一个定值附近的反复变化都称为振动

例如电压是一个物理量,它在某一个平均值附近反复变化着,就可以称为电压振动,例如在我们的日常生活中使用的交流电,为什么称为"交",就是因为这种电在零值附近上上下下反复交变。

下面来讨论电磁波。电磁波与电磁场有关,因此先讨论电场和磁场。

我们的祖先通过观察和研究,发现了有两种电荷(即正电荷和负电荷)的存在,更为重要的是:他们还发现了带电物体间存在着力,这种力称为电力。

人类对自然界的磁现象不如电现象那样能够经常感觉到。但是,当我们手里拿着一块磁铁与一块铁块时,我们还是会感觉到:它们之间存在着一种特别的力,这种力称为磁力。

大自然中存在电力和磁力,那人们如何去研究它们呢?在这方面,人类表现出了其极大的智慧。

他们说,如果在空间中由于引入电荷而发现有电力的存在,那么在空间中一定存在着另一个东西,这个东西就是电场,而且这个电场就是由引入的电荷激发的。而且他们还将电荷在其周围激发电场这一个观点作为讨论所有相关问题的出发点和基本原则,所以我们将来看到"电荷"这两个字眼时,头脑里马上应该想到"电场",它们之间可以划等号。

我们还应该注意:如果只停留在静电学的领域(即电荷不动),电场的概念可以看做是纯粹假设的概念,引用它只是为了描述电现象的方便,或者说使用电场的概念后,电现象就会变得容易研究得多。

然而,当我们在研究电磁波的现象时,我们就会感觉到电场的概念是确实存在的,而且它还是具有深邃的物理意义。

上面讲到:静止电荷之间的相互作用力,因为引入了电荷的电场这一概念而使研究大为简化。那么,当电荷流动起来时,电流之间的相互作用要比静止电荷的相互作用要复杂得多,因此我们更应该仿照上面的做法,引入电流的磁场的概念(因为电流产生的场与恒定磁体所产生的场是一样的)。

同样,在恒定电流学说的范围内,电流磁场的概念可以看作只是为了便于描述现象而引入的、纯粹假定的概念。

可是,当我们研究电磁波的学说时,就会确信,场的概念具有深刻的物理意义,还会确信,场是客观存在的。

电场、磁场都是物理量,物理量肯定有大小,所以电场、磁场都有大小,这些大小就用强度来表示,即电场的强度、磁场的强度,简称电场强度和磁场强度。

又由于"场"与空间有关,所有电场强度和磁场强度除了有大小以外还应该有方向。

为了讨论问题的方便,大家把电场强度取名为E,把磁场强度取名为H。

以前曾经说过:任何一个物理量在某一个定值附近的反复变化都称为振动。电场强度E在某一个定值附近变化,这种振动可以向四周传播形成电波;同样,磁场强度H的振动也可以形成磁波。

在我们以前举的体育场中的人群形成的波,其中的"人"是介质,上述的波通过人这个介质传播能量而形成波。

如果把人换成大象,让每头大象一上一下,也会形成大象的波,其中大象是介质,但此时大象所形成的波的传播速度显然比人波要慢的多。

再看绳索的抖动,我们可以把绳索视为许多小段组成,每一个小段用一个等值量的小球来替代,这时传播机械波的介质是小球。

在以上的三个例子中,传播波的介质都是实体,唯一的区别就是实体的大小不同。

而在电波和磁波中,传播波的介质不是实体,因为在传播电波和磁波的空间完全可以不存在任何实物。

即传播电波和磁波的介质不是由原子或其它形式的实物构成的。通过这件事情,我们可以感悟到:自然界的现象中充满了对立的统一,有些波的介质是实物,那么一定存在着某些波,它的介质必定是非实物,这个结论不容怀疑,这就是大自然的本来面目。我们的祖先在几千年之前所说的:一阴一阳之谓道也,大概也是这种意思。

19世纪的科学家花了大量的时间和精力来寻找这种介质,后来发现,这种介质竟然是一开始用来简化问题而假设的电磁场。

在过去相当长的时间内,电现象和磁现象是分别研究的,后来的研究者发现变化的磁场可以产生电场,再后来的研究者又根据自然界的对立统一规律预言:变化的电场也可以产生磁场。有了这样的想法之后,当空间某一点的电场或磁场一旦变化,就有一连串的变化的电场和磁场产生,一环连着一环(这些变化着的电场和磁场就好比体育场中的人或者是绳索中的小球),交替出现并向四面八方传播开来,这种运动形式就称为电磁波。

在绳索中,我们假设手的抖动方向是X轴,行进波的方向为Z轴。

在电磁场中,我们假设电场的变化方向为X轴,有趣的是:变化的电场产生的磁场一定在Y轴上变化,而两者形成的电磁波的传播方向一定在Z轴(大家不要追问为什么会这样,这就是自然界的和谐和奥妙,就好比我们也不可能问人脸上的五官为什么会如此布局)。

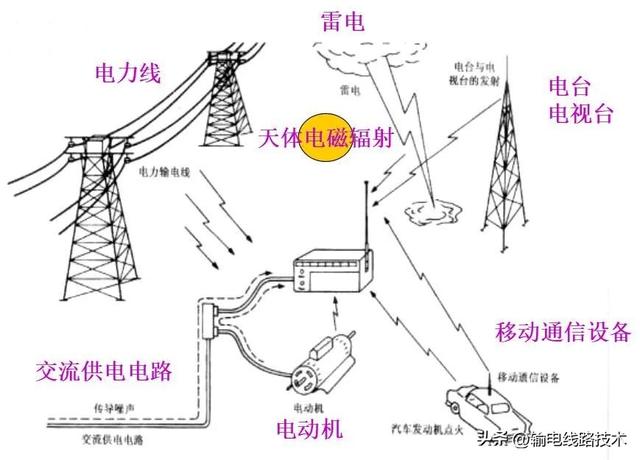

由于电场和磁场同在一个XY平面上,它们形成的电磁波称为平面电磁波。在电力系统中,我们把能产生对设备绝缘危险的任何电压都叫做过电压,而大部分的过电压问题的研究都要涉及到电磁波的流动。而电磁波就是变化着的相互有关联的电场和磁场。

在介质是实物的波中,实物的大小可以决定波的传播速度,而在介质是非实物的波中,由于没有实物存在,所有其传播速度到达了极限,即电磁波的速度必须而且只能是光速。

我们以前说过,波仅传播能量,不传播介质,在输电线附近的空间中,由于电场和磁场的作用,在空间的每一个点子上就产生了强度,相互存在关联的电的强度和磁的强度的总和就叫电磁场,此时每一点均有电能和磁能存在,因为是对每一点而言,故又称它为能量密度,电能密度为εE2/2,磁能密度为µH2/2(请看:两个公式是多么对称),不仅对称,两者的大小还相等,即εE2/2=µH2/2,公式中出现了空气的介质系数ε和空气的导磁系数μ,这是因为电场或者磁场都浸润在空气中。

讲到能量,再多说几句,记得当初学习力学的时候,觉得依据牛顿三大定律已经可以解决所有的问题,为什么还要硬塞进来一个抽象的"能"来困扰我们呢?

在电场的学习中 也是这样,用电场强度,即从力的角度来描述电场的基本性质已经可以了,为什么还非要用电势、从"能"的角度再来描述电场呢?

当以后学习的内容越来越广泛越来越深入的时候,才发现:只有"能"这个概念才能够出现在所有的科学领域中,它是一个把各个自然科学的分支有机地联系在一起的物理量,这时对"能"的敬重之情油然而生。

能量有一个很好的性质:这就是在各种运动形式的相互转化中,总是存在着一个不变的量,这个不变的量就是能量。

能量既不能凭空产生,也不能凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体。语言多么朴素,多么温和,这就是被誉为19世纪自然科学三大发现之一的能的转化和守恒定律.

这就是为什么雷电波遇到一个分闸的开关处,电压要上升一倍(从而可能把开关打坏),因为开关打开,电流必须为零,又因为能量的转化和守恒定律,全部的磁场能量不能消失,只能全部转变为电场能量,在电磁场中,两者原先的能量各占一半,从而使电压上升一倍。

在以前学习中感到多余的能量概念在这里轻而易举地解决了一个棘手的难题。

同样,当雷电波走到一个接地点时,由于接地点的电阻比起雷电通道的波阻来说,可以认为是零,这时雷电流要上升一倍,因为在短路点电压必须为零,因此根据能量转化和守恒定律,全部的电场能量要全部转变为磁场能量,所以电流增加一倍.

本文由网友投稿,作者为武汉大学 张德赛 教授 , 版权归属原作者,在这里表示非常感谢。未经授权时禁止转载本文。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com