纳米赤铁矿催化氧化含硫矿物(复杂氧化物多功能位点的原子级氢溢流效应促进电催化酸性析氢)

【文 章 信 息】

复杂氧化物多功能位点的原子级氢溢流效应促进电催化酸性析氢

第一作者:戴洁,朱印龙

通讯作者:邵宗平*,朱印龙*

通讯单位:南京工业大学,澳大利亚莫纳什大学

【研 究 背 景】

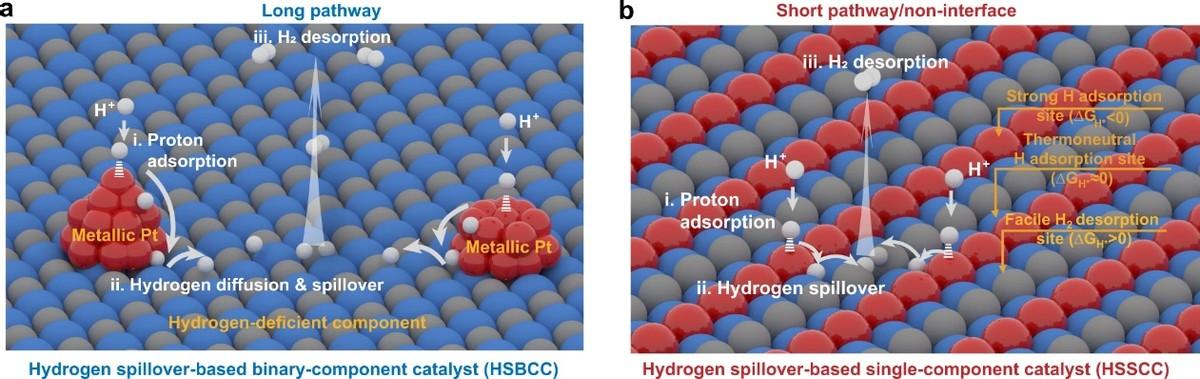

提高铂(Pt)用于电催化析氢反应(HER)的催化效率对于电化学水分解技术的发展具有重要意义。最近,氢溢流成为设计双组分Pt/载体电催化剂的新策略。然而,此类二元催化剂通常存在反应路径长、界面阻力大和合成过程复杂等问题。本文,我们利用单相复杂氧化物La2Sr2PtO7 δ多功能催化位点之间的原子级氢溢流效应,开发出新型高性能酸性析氢电催化剂。全面的实验和理论计算结果揭示了La2Sr2PtO7 δ析氢过程遵循三个步骤:质子在O 位点的快速吸附;以热中性 La-Pt 桥位点作为氢溢流中介,H*从 O 位点轻松迁移到 Pt 位点;H2在 Pt 位点快速脱附。得益于该协同催化机制,La2Sr2PtO7 δ仅需13 mV 的低过电位便可提供10 mA cm-2的电流密度,塔菲尔斜率仅为22 mV dec-1。相较于商业铂黑催化剂,La2Sr2PtO7 δ展现出更高的本征活性和稳定性。

【文 章 简 介】

近日,来自南京工业大学的邵宗平教授与澳大利亚莫纳什大学的朱印龙研究员合作,在国际知名期刊Nature Communications上发表题为“Hydrogen spillover in complex oxide multifunctional sites improves acidic hydrogen evolution electrocatalysis”的研究文章。该文章报道了一种单相复杂氧化物 La2Sr2PtO7 δ 作为酸性介质中的高性能析氢电催化剂,并且揭示了La2Sr2PtO7 δ中多功能位点原子尺度氢溢流效应的独特协同催化机制。

图1. 基于氢溢流的 (a) Pt/载体双组分催化体系(HSBCC)和(b) 单组分催化剂体系(HSSCC)

析氢过程示意图

【本 文 要 点】

要点一:酸性介质La2Sr2PtO7 δ优异的HER催化性能

酸性介质中La2Sr2PtO7 δ展现出优异的HER催化性能。其中,10 mA cm-2的电流密度对应过电位仅为13 mV,塔菲尔斜率仅为22 mV dec-1,优于目前报道中最先进的HSBCC和其他贵金属催化剂。将电极活性分别校正到电化学活性面积和氧化物表面积,La2Sr2PtO7 δ展现出18倍和2.2倍于商业铂黑催化剂的本征活性。在0.05 V的过电势下,TOF值高达596 s−1 ,这比商业铂黑催化剂的TOF值高过两个数量级。另外,La2Sr2PtO7 δ展现出明显优于商业铂黑催化剂的稳定性。1000次加速老化试验后以及50小时恒流计时-电压测试过程中性能无明显衰减。

图2. La2Sr2PtO7 δ 酸性介质中HER催化性能

要点二:La2Sr2PtO7 δ中存在潜在氢溢流的实验证据

为证实La2Sr2PtO7 δ中可能存在氢溢流,我们开展了全面的电化学表征:pH依赖性、原位电化学氢吸脱附动力学、原位电化学阻抗谱以及H/D动力学同位素效应。以上的实验结果均佐证La2Sr2PtO7 δ催化剂存在氢溢流的可能性。

图3. La2Sr2PtO7 δ中存在潜在氢溢流的实验证据

要点三:La2Sr2PtO7 δ独特的多功能位点协同催化机制

通过密度泛函理论,我们从原子尺度揭示了La2Sr2PtO7 δ中多功能位点协同催化机制:质子在O 位点的快速吸附;以热中性 La-Pt 桥位点作为氢溢流中介,H*从 O 位点轻松迁移到 Pt 位点;H2在 Pt 位点快速脱附。进一步理论计算证明,较于双组分Pt/载体复合催化体系,具有反应路径短和无界面特性的单组分La2Sr2PtO7 δ催化剂进行氢溢流过程在动力学上更有利。

图4. La2Sr2PtO7 δ中多功能位点间原子尺度氢溢流过程的理论计算结果

要点四:前瞻

Pt/载体二元复合物催化体系(HSBCC)的氢溢流过程存在界面阻力(如肖特基势垒和晶格失配)和长的反应路径,因此,需要克服相当大的障碍进行氢溢流。同时,HSBCC合成过程复杂,不利于催化剂成本控制和大规模制造。受单组分催化剂(HSSCC)反应路径短和无界面特性的启发,具有多功能氢溢流活性位点(包括H 强吸附、热中性H吸附以及H2易脱附位点)的新型单组分催化剂(HSSCC)有望进一步提升Pt基HER催化剂的本征催化能力和利用效率。另外,目前直接观察电催化过程中氢溢流现象非常困难。因此,发展更先进的方法和技术(如超高空间分辨率瞬态成像技术和纳米尺度的三电极电化学系统)探究氢溢流现象是未来的发展方向之一。

【文 章 链 接】

Hydrogen spillover in complex oxide multifunctional sites improves acidic hydrogen evolution electrocatalysis

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28843-2

【通 讯 作 者 简 介】

朱印龙研究员简介:澳大利亚莫纳什大学DECRA研究员 (目前入职南京航空航天大学国际前沿科学研究院,担任PI、特聘研究员)。主要研究方向为清洁能源催化材料与器件应用。作为第一(共一)/通讯作者已在Nat. Commun. (3篇)、Adv. Mater. (2篇)、Angew. Chem. Int. Ed. (2篇)、Energy Environ. Sci. (2篇)、Matter、Nano Lett.、Adv. Energy Mater. (2篇)、Adv. Funct. Mater. (3篇)等SCI期刊上发表论文38篇(其中ESI高被引论文9篇,ESI热点论文2篇、期刊封面论文7篇),总论文引用次数4500余次,H指数为34 (Google Scholar)。授权国家发明专利 4项 (其中1项已成功转让)。荣获国际先进材料协会青年科学家奖 (2021)、“全球顶尖前 10万科学家排名”榜单 (2021)、澳大利亚基金委早期职业研究员奖 /优秀青年基金 (2019),江苏省优秀博士学位论文 (2018),江苏省大学生十大年度人物 (2017)。

邵宗平教授简介:南京工业大学化工学院教授,材料化学工程国家重点实验室教授,博士生导师,“国家百千万人才工程”有突出贡献的青年专家、长江学者、国家杰青。2005年创建南京工业大学固态离子和新能源技术课题组,在能源储存转化和环境催化领域长期从事研究。到目前为止,在固体氧化物燃料电池、锂离子电池、低温催化、水处理、太阳能电池,混合导体透氧膜等方向具有丰富的研究经验。目前在国际主流期刊包括Nature、Nat. Energy、Nature Commun.、Sci. Adv.等发表论文700余篇。发表的论文引用40000余次,H-index为102,获授权专利34项,美国专利2项,出版专著1本以及另外4本书中的重要章节。分别于2014、2017-2020年入选汤森路透工程领域全球高被引科学家,2015-2020年连续入选爱思唯尔中国高被引学者能源领域。是国际期刊Energy & Fuels、Materials Reports: Energy副主编,《南京工业大学学报(自然科学版)》、Scientific Report、Energy Science & Engineering及材料导报、热科学与技术等学术期刊编委,是Journal of Materials Chemistry A、Energy Materials、Exploration、Nanomaterials等期刊的顾问编委。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com